「NTTデータ経営研究所 対談シリーズ」第10回目では、コンサルティング会社、投資銀行で20年以上にわたりM&Aアドバイザーとして携わった経験を持つ、京都大学経営管理大学院特命教授の松本茂氏に、成功するM&Aのポイントについて伺いました。

ものづくりだけでは、世界で勝てなくなった日本企業

今日は京都大学経営管理大学院特命教授の松本茂先生をお招きして、海外M&Aについてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

よろしくお願いします。

スイスの有力ビジネススクールIMDが2024年6月に発表した2024年の世界競争力ランキングで、日本は38位でした。1990年前後は1位だったことを考えると、日本企業のグローバルでのプレゼンスがかなり落ちているように感じます。

日本企業にとってグローバル展開は大変重要だと思いますが、その一つの手段として、海外向けのM&Aをきちんとやっていくことが必要だと思います。ただし、私自身も海外のM&Aに携わったことがありますが、なかなか思うようにいかない、大変難しいという印象を持っています。

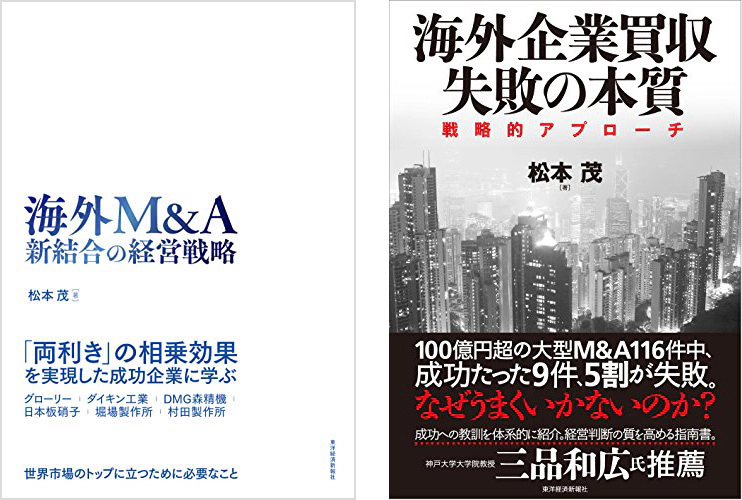

海外のM&Aを成功させるためには、どうすべきかとずっと考えてきました。今回、松本先生が執筆された『海外M&A 新結合の経営戦略』(東洋経済新報社)という本を読ませていただきました。大変体系的にまとまっているだけでなく、海外M&Aの捉え方をシュンペーターの新結合やイノベーションの側面から捉えるという、私にとっては、新しい発想で大変勉強になりました。

本書において松本先生は、「製造業企業にとってモノづくりに長けることは必要条件ではあるけれども、世界的な競争を制するには、それだけでは十分でない。海外M&Aの急増は、日本企業が生き残るための戦略ではないか」と指摘されています。しかしながら、日本企業にとっての海外M&Aの重要性は増しているにもかかわらず、『必ずしも成功しているわけではない』とも紹介されています。

そこで本日は、日本企業が海外のM&Aを成功させるために、どう考えればいいのか、どういう組織を作ればいいのかという点について、松本先生にお話を伺いたいと思います。

まず、松本先生は、海外M&Aを専門に研究されていますが、どういう思いでこの研究を始められたのでしょうか。

私は、大学の教員になる前、投資銀行でM&Aのアドバイザリーの仕事をしていました。そこで日本企業による海外企業の買収交渉などのお手伝いも経験しました。ただ、買収成立後の経営が、なかなか思い通りにいかないということも現場で見てきて、何がその原因なのか、どうすればうまくいくのかと常に考えていました。それが研究を始めた一つのきっかけです。

もう一つは、海外のM&Aは金額が大きく、企業業績にも大きな影響を及ぼすことです。ところが、M&Aの成果や実践の研究は緒に就いたばかりです。そこで、M&Aの失敗例や成功例から、企業が買収で成果を上げるにはどうすべきかという研究を始めました。

松本先生は『海外企業買収 失敗の本質』(東洋経済新報社)という本も書かれており、事例も豊富に研究されていると伺っています。

これらの本で松本先生も書かれているように、日本企業では、海外売上高の上昇が利益率向上に必ずしも結びついてないようです。海外のM&Aはするけれども、それに見合ったリターンが戻っていないということが言えると思います。

なぜうまくいかないのでしょうか。また、なかなか利益率向上に至らないのは、どういう理由があるのでしょうか。

21世紀に入って、日本企業は海外展開に大きな投資を行い、経営資源を投入してきました。ところが、山口さんも指摘されたように、海外の売上高比率を高めたことが必ずしも利益成長につながっていないという分析があります。

その理由は、いくつか考えられます。一つは、海外に進出したものの、現地で固定費を上回るだけの事業規模に育てることができていないという点です。

もう一つは、グローバルを意識するあまり、事業の地域分散が進んでしまって、それぞれの地域で成長を実現するための経営資源が十分に投入できていないことがあります。

逆に成功している企業もあります。例えばキッコーマンです。買収ではなく、自ら米国に販売会社を設立して60年以上になりますが、米国での売上高も利益も伸びています。

ヤクルトはインドネシアに30年ぐらい前から進出しており、「ヤクルトレディ」が現地でも活躍しインドネシアで成功しています。スズキは米国と中国という世界の二大自動車市場で四輪車の生産と販売を行っていましたが、その後、撤退し、今はインドに経営資源を集中して投じています。これらの企業は、特定の地域や国に集中して経営資源を投入することで現地の市場シェアを高め、売上高、利益を伸ばしています。

利益を上げるために、自社の得意技をきちんと整理した上で展開しているわけですね。

ただし、海外の事業を30年、50年かけて伸ばすと言っても、今、企業経営に携わる方からは、「そんな悠長なことは言っていられない、すぐに成長したい」というのが本音でしょう。そこで出てくるのが、海外M&Aです。現地の企業を買収して素早く成長していこうというわけです。

おっしゃる通りですね。私も事業をやっていた時には、「時間を買う」という考えで、自社で展開していては時間がかかるため、M&Aで早く事業を立ち上げようと取り組んだこともありました。

一方で松本先生は、海外M&Aをやる目的、位置づけ、狙いをもっときちんと明確にすべきだとおっしゃっています。中でも、私が松本先生の言葉ですごく印象的に残っているのが、「企業経営において買収とは、事前に計画した投資ではなく、既存のオペレーションや組織の延長線上にない行動である。企業は買収で獲得した新たな経営資源の結合から相乗効果を創出し、加速度的に成長することを目指す。この結合こそが企業経営者にとっての腕の見せどころになる」というものです。

確かにその通りですね。ただし、実際にM&Aに携わっている時には、こういう考えよりも早く成功させて、売上高や利益を上げたいという思いが強くなりがちです。

M&Aが、企業が考える戦略を実現していく一つの手段であることは間違いありません。そして、企業が目指すべきは、持続的な成長でしょう。

とはいえ、買収の場合は、大きな経営資源を最初に投入しますので、持続的というよりも加速度的な成長が実現できてはじめて成功と言えるのではないかと思います。

そのためには、新たな事業を結合して競争力を高めること、私はこれを「自分が属している業界の構造を揺さぶること」と言っているのですが、その業界の再編をリードする側に立って、その中で寡占に近づけていく。そこに海外のM&Aの目的、そして企業経営者にとっての醍醐味があるのだと思います。

新しいものといっても、計画通りにM&A案件が出てくるわけではありません。それらを組み合わせて新たな産業構造・業界構造を作っていくのには、かなり時間とエネルギーがかかると思いますが、そこまでは耐えるということでしょうか。

M&Aで成功している企業に、例えば米国のグーグルなどがあります。同社は創業してからまだ25年ぐらいですが、月に1件のペースで買収を行っています。ユーチューブも、今のグーグルマップも、スマートフォンOSのアンドロイドも、買収で手に入れながら、大きく成長していきました。

歴史のある会社ではIBMがあります。一時は経営危機に陥りましたが、その後は、やはり月に1件のペースでソリューション事業の買収を積み重ね、一方で、規模と価格で競争するしかない汎用品となった事業は外に出し、買収と売却を同時に繰り返すことで事業ポートフォリオの転換と加速度的な成長を実現しました。

それらの成功企業も、最初から全てのグランドデザインがあったわけではなく、買収しながら新たな戦略を作っていったように思います。

グーグルに最初から今の姿になる大きなプランがあったかといえば、なかったと思います。IBMにしても、激しい環境変化の中で、事業の転換を模索し、買収で事業を加えながら、新たな戦略を立案し、実行してきたのです。いずれも、何か大きな戦略を最初に掲げて、それに合う大きな買収を一つやって、問題を解決したということではないわけです。M&Aを繰り返しながら経営資源を整え、そして、有利な競争の局面を新たに作っていく。それが一つの解だったと思います。

買収しながら自分も変わっていく、または既存事業とのシナジーも効かせていくということが必要だと思います。そうする時に、M&Aした組織は既存のものをそのまま残していくのか、またはM&Aした会社に合わせるのか、あるいは、既存のものとミックスしていくのか、どういう組織構造がいいのでしょうか。

これは買収の目的や結合の方法によって異なると思います。しかし、大事なことは、買収する対象が魅力的だから自分のグループに入れるわけです。ですから、グループに入れた後にその人材や資産を生かすような経営が必要です。

日本の企業の中には買収後は自社のやり方に全部合わせてもらいますというところもありますが、それでは、せっかくの魅力的な経営資源が十分活用できないということになりかねません。

そこで難しいと思うのは、かといって、そのまま経営してくださいというでは、シナジーも効かないと思います。両方を束ねるようなビジョンや方向性のようなものを作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。

自分の事業に近い、同業者を買収する場合、これは機能統合を優先し、自分たちのやり方を分かってもらって、それに合わせてもらうということで成果が出ると思います。

一方、自分たちにない事業を中に入れる場合は、機能の統合よりも、買収した企業の自主性や創造性を優先した経営が必要になってきます。

目的によって、組織のあり方も違うということなのですね。

はい、買収を重ねていく中で、全体最適な組織設計をしていくのが一つの方向性だと思います。

M&Aの戦略マトリックスと「5つの買収モデル」とは

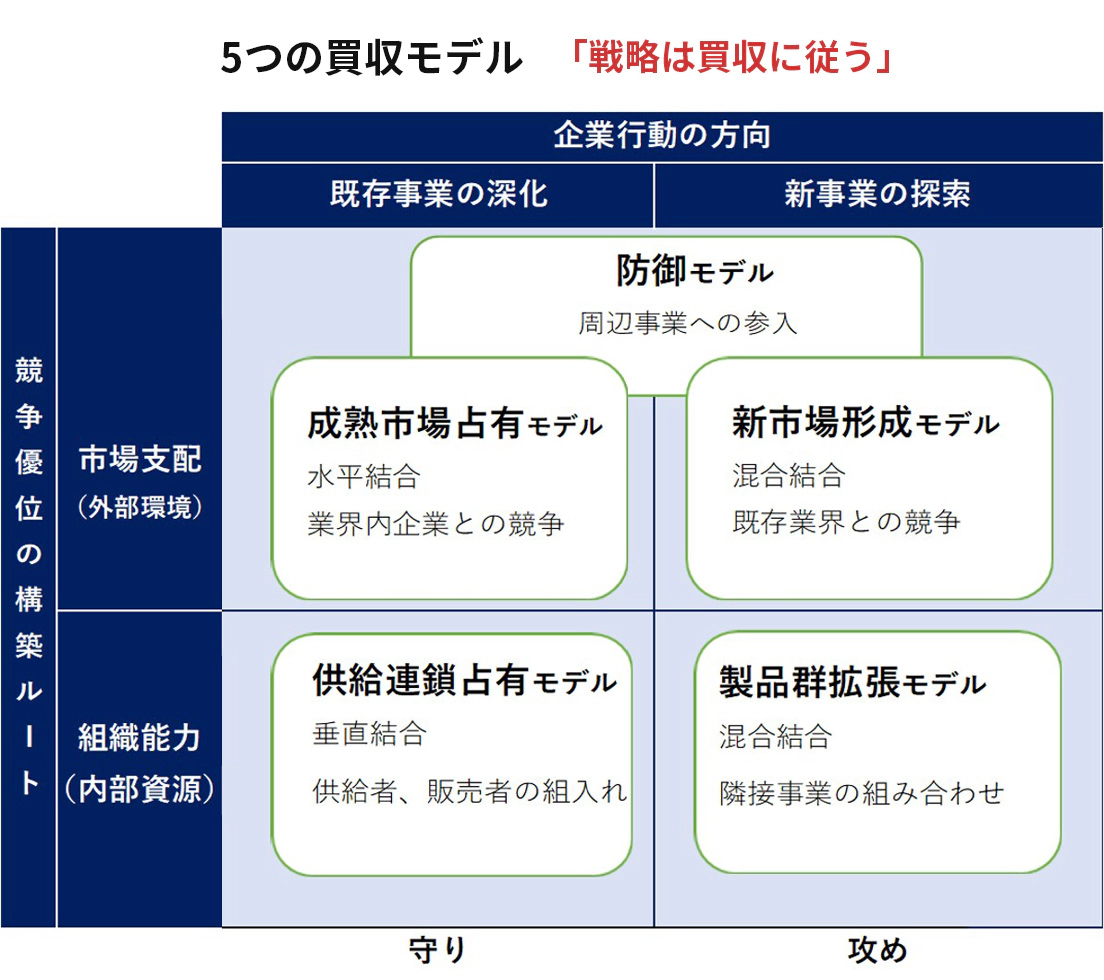

『海外M&A 新結合の経営戦略』では、企業行動の方向、競争優位の構築ルートなどのM&Aの戦略マトリックスに応じて、「5つの買収モデル」も示されています。(図1参照)これは大変勉強になりました。

また、海外M&Aの買収の目的、買収の評価、統合の形、相乗効果の創出の考え方、組織設計などについても、今までの延長ではなく、新しくきちんと考えるべきではないかとも書かれています。ここはどう考えればよろしいでしょうか。

【図1】M&Aの戦略マトリックス

(出所)「海外M&A 新結合の経営戦略」 図14-1 東洋経済新報社(2021)松本 茂

私はこれまで、買収案件を400件ほど分析してきました。それぞれ、買収成立から、その後の財務パフォーマンス、さらにはうまくいかなくて売却、撤退してしまったり…といった成否を追いかけてきたのですが、その過程で、M&Aと一言で言っても、一つのパターンに収まるものではないということが分かってきました。

さらには1980年代、90年代の買収と、2000年代に入った後の買収も、これもまた少し様子が違うということも見えてきたのです。これまでは、どちらかというと、同じ業界の中で自社に近い事業を買収し、水平に結合していくM&Aが中心でした。しかし、最近は、自社の隣にある製品やサービスを提供する事業を買収して、新たな組み合わせを作り、事業のやり方を変えていくという例も増えています。

海外M&Aも、グローバルに展開するために企業を買うよりは、自分たちが注力する地域や事業の領域で補完を重ねる買収のケースが増えていて、買収の目的が変わってきています。

目的も変わってきているということから「5つの買収モデル」として体系的にまとめられたわけですね。それぞれ、どのようなモデルなのか、ご説明いただけますでしょうか。

買収を成功させるためには、自分たちの買収が、どのモデルの買収なのか、そして、そのモデルから、どんな効果を期待できるのかをよく理解した上で実行する必要があると思います。私が戦略マトリックスとして整理したのは、一つの軸を「競争優位の構築ルート」とし、大きく、市場を支配していくというアプローチ(外部環境)と、組織能力を高めるアプローチ(内部資源)に分けています。

もう一つの軸は、「企業行動の方向」で、自分たちの既存事業の深化(守り)をやるのか、あるいは新たな事業を探索(攻め)するのかで分けています。

この2軸による4象限で考えると、従来から多い、同業者の買収は「成熟市場占有モデル」で、市場の支配を狙って既存の事業の規模を大きくし、深化を図るものです。日本でも銀行、生命保険、製薬、鉄鋼などの業界でよく見られたモデルです。最近では、カナダのコンビエンスストア大手のアリマンタシォン・クシュタールがセブン&アイ・ホールディングスに買収提案と行っていますが、これはまさに、成熟した市場を占有していくこのモデルに当てはまります。「成熟市場占有モデル」は、水平結合で、効率化を図っていくのが特徴です。

「供給連鎖占有モデル」は、垂直結合で、自社から見て供給者や販売者を自社内に組み入れるモデルです。総合商社がコンビニエンスストア事業を買収して、食品の輸入、加工卸のところから、消費者に近い事業まで手掛けるといったM&Aはこのモデルです。キヤノンとリコーが海外で買収したのは、メーカーではなく、現地で事務機の販売やメンテナンスを行う会社を買収して、利益率の高いダウンストリーム(下流)を強化してきたのもこのモデルの例です。

「成熟市場占有モデル」と「供給連鎖占有モデル」はいずれも、既存事業の深化、つまり「守り」のモデルです。これに対して、「製品群拡張モデル」と「新市場形成モデル」は、新事業の探索、すなわち「攻め」のモデルと言えます。

「製品群拡張モデル」は自社の製品やサービスに隣接した事業を買収して組み合わせるモデルです。医療機器大手のテルモは人工心肺装置などで高シェアを誇っていますが、海外のM&Aでは、米国のスリーエムから、カニューレ(空気の通り道を確保する医療器具)や、血液モニターなどの事業を買収して品揃えを拡充し、病院に人工肺手術の機器をシステムとして提供することで売り上げを伸ばしました。

厨房機器大手のホシザキはもともと製氷機に強みがありますが、そこにディスペンサー(飲料の供給器)や自動食洗機などの事業を米国で買収し、大手飲食店チェーン向けの売り上げを伸ばしました。

最近では、精密モーター大手のニデックが、三菱重工工作機械を買収して、工作機械事業に参入し、その後、マシニングセンター(MC)に強いOKK、そして旋盤メーカーのTAKISAWAを買収して、工作機械の品揃えを拡げています。この「製品群拡張モデル」では、買収によって製品群を組み合わせることにより、製品単体ではなく、システムやモジュールとして販売増を狙います。

「新市場形成モデル」は、スタートアップなど新興企業を買収して新たな市場を創っていくモデルです。先ほど紹介したグーグルとメタは、今世紀、デジタル広告で大きな市場を創りました。このデジタル広告の市場を創ったのはマスコミ広告業界の大手代理店の電通や博報堂ではなかったのです。グーグルは新興企業を買収しながらデジタルプラットフォームを整え、寡占のままデジタル市場の成長を実現しました。日本では、リクルートによるインディードの買収がこの新市場形成モデルに入ると思います。「新市場形成モデル」の買収は、既存の業界を飛び越えて新たな市場を創る攻めの取り組みです。

さて、ここまで4つの象限で4つのモデルを紹介してきましたが、もう一つ、買収には「防衛モデル」というモデルもあります。これは、自分たちの事業を守るため、あえて周辺の事業に参入するものです。古くは自動車のゼネラルモーターズが1900年代の初めにバスの事業や鉄道の事業に買収で進出しましたが、これは自分たちの自動車事業の成長を阻害し得る周辺の競争相手を潰すことがその目的でした。その後の米国の自動車社会を見ると、このモデルが如何に有効であったかが分ります。

最近では、いわゆるGAFAと呼ばれるテック大手の買収が、将来の競争相手を自社に取り込んでいるのではないかと指摘されています。米国の司法省などは、市場占有率だけでなく、将来的な競争阻害に目を光らせて買収を審査するようになりました。言い換えれば、この防御モデルは、自分たちの事業を守るために有効なM&Aのモデルでもあるわけです。

ここで挙げた5つのモデルのうち、自社は、どの買収モデルを選択していくべきなのか、企業経営者には問われることになります。

M&Aの本質は、新結合(イノベーション)に行き着く

5つの買収モデルに体系立てて分類をされているのは非常に興味深いです。

松本先生はさらに、M&Aの供給側だけではなく需要側の観点でも考えるべきと書かれていますね。

これまでのM&Aでは、買収先の組織と自分たちの組織を統合し、いかに固定費を下げるかというのが、効果の視点でした。これは供給側による効果で、同じようなところに店舗が二つあるのなら、一つに集約すればコストが下げられるというわけです。

ただし、この水平結合のモデルは、目先のコスト削減ができても、大きな成長を期待することはできません。ガソリンスタンドが集約されても、そこから何か新しいものが生まれるわけではありません。

それに対して、製品群の拡張や新市場の形成の買収モデルは、顧客が新たな製品やサービスの組み合わせで便利になった、あるいは、それに価値があると評価すれば売り上げ増につながります。製品を単体でなく、モジュールやシステムで持ってきてもらったほうが、自分たちにとっては好都合だといったように、顧客、すなわち需要側にメリットがある、これが、製品群拡張モデルや新市場形成モデルの成果となります。

私が関心を持っているのは、デジタル化がグローバル化にどのような影響を与えるのかという点です。ある本では、デジタル化がグローバル化を加速させたと書かれていました。

確かに、かつては製品を海外で売るためには現地の販売会社を作らなければなりませんでしたが、今ではECで直接販売できるようになりました。また、調達についても、グローバルサプライチェーンを組んで、海外から調達できるようになりました。また、タレント(人材)についても、研究開発などは、海外と連携することもできます。

その一方で、今日の松本先生のお話を伺って、ビジネスを加速させるだけでなく、M&Aを行う目的や根本の戦略が大事だとも感じました。

私はM&Aの研究をする中で、その源流がどこにあるのだろうかと調べてみました。M&Aという企業行動の源流のひとつは、シュンペーターが1912年に著した『経済発展の理論』に見ることができます。シュンペーターは、この著書の中で、経済の発展をもたらすのは企業家による非連続な「新結合」だと唱えています。この「新結合」が後にイノベーションと呼ばれることになります。

さらにシュンペーターは、そのためには、起業家精神、すなわちアントレプレナーシップを備えた経営者が高い対価を払ってでも、外から事業を奪い取ってきて、新たな結合を実行することが必要だと説いています。まさに、これが買収で、そこにM&Aというものの本質的な意味、そして、買収という企業行動の源流があるのではないかと考えています。M&Aは、この新結合、すなわちイノベーションに行き着くのです。

よって、これまでのイノベーションに関する研究に伴って出てきた組織設計や経営の考え方は、買収後の経営にも大いに参考になると思っています。

イノベーションというと、ともすれば、テクノロジードリブンで語られることが多いのですが、本質は新たな価値を生み出すことです。M&Aも、今までのものと既存のものを組み合わせて新たな価値を作るという意味では、まさにイノベーションであると理解できました。

イノベーションで不可欠なのは、今までと違ったやり方で物事を試してみることです。それを企業の中だけで、自分たちだけでやろうとすると難しいものです。その点でM&Aは、新たな経営資源を中に入れることで、今までと違ったやり方ができるチャンスと捉えることができます。

イノベーションというと、小さくスタートして実験をしながら大きくしていくというイメージがあります。しかし、海外M&Aでは最初から大きな投資が必要な案件が多いようで、リスクの度合いなども異なるように思います。

イノベーションマネジメントでは、深化と探索という「両利きの経営」が不可欠であることがよく指摘されます。

買収した会社の成長を実現するために新たに経営資源を投じることは、大きな探索の作業で、もちろん、リスクも伴います。一方で、買収は自分たちの既存事業を見直し、深化させる大きなきっかけにもなります。

実際に、ダイキン工業やグローリー、先ほど紹介したテルモなどの例を見ると、買収した後も、さらに投資を行い、買収した会社が研究開発を進め、新たな製品開発につなげることで、海外事業を大きく成長させています。

M&Aでは、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)が大事だと言われますが、私は、PMIは「ポスト・マージャー・イノベーション」と考えてほしいと思っています。買収した後、組織を統合するだけではなく、新たな価値を生み出すことができるか、今後のM&Aで、さらに問われることになるでしょう。そこにイノベーションとM&Aがクロスする部分があるのではないかと思います。

ありがとうございます。最後に日本の企業経営者やM&Aに携わる人たちにアドバイスをお願いします。

日本企業による海外M&Aは、今世紀に入って1万件以上行われています。また、投入された金額も120兆円を超えています。

今後は海外M&Aをやるべきか、やらざるべきかという段階は過ぎて、いかにこれを上手にやって成長していくかということになると思います。

私は日本の企業を見ていて、もっとレバレッジすべきものがあると感じています。M&Aでレバレッジというと借り入れをして大きな買収を行うことを想起する方が多いと思いますが、私はこのファイナンスのレバレッジではなく、2つの「 R 」をレバレッジができると考えています。1つ目の「 R 」は「リモート( Remote:遠距離 )」です。日本の企業が海外の企業を買収する場合は、米国でも欧州でもかなり「リモート」になります。だからこそ、自分たちにないもの、あるいは自分のところから遠いものをもっと活用して補完するチャンスが日本の企業にはあります。特に人材などで、買収した後に自社とは異なる海外の有能なタレントをもっと活用できる余地は大きいでしょう。

2つ目の「 R 」は「レピュテーション( Reputation:評判・信用 )」です。日本の企業は海外で非常に評判がよく信用があります。日本の企業は従業員を大切する、技術がある、地域社会に貢献する、長期的な投資をすると評価されています。このレピュテーションは、私たちの先人が、海外事業を育てる中で築いてきたものです。よって、これは日本の企業全体が享受できる、目に見えない資産で、「のれん」と言っても良いでしょう。経済安全保障が重視されるほど、日本の企業にとって有利な状況になるでしょう。

シュンペーターは、新結合、すなわちイノベーションの担い手は経営の管理者ではなく、起業家精神を持った企業家だと指摘しています。M&Aでは、有能な経営の管理者に、企業家としての能力が問われることになります。

日本企業そのものの中も多様化しています。起業家精神をもっと持っていくことが必要ですね。

そうですね。アントレプレナーシップというと、スタートアップの経営者だと思われがちですが、M&Aは大企業の経営者の方にとってこそ、内に秘めた起業家精神を実践する機会だと思います。

今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。

対談動画はこちらからご覧いただけます。