はじめに

日本では、がん、心疾患、脳血管疾患で死因の約5割を占めており、糖尿病を含めて医療費の約3割を占めている 1 , 2。この状況を受け、多くの国民が心身の健康を保ち、予防に努めてもらえるよう、健康づくりの取り組みをさらに強化していくことが喫緊の課題となっている。

「第三次国民健康づくり運動(健康日本21[第三次])」3 では、基本的な方針として「①健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「②個人の行動と健康状態の改善」「③社会環境の質の向上」「④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の4点が掲げられている。これを踏まえ、都道府県・市区町村では住民の健康づくりを推進するさまざまな取り組みが進められている。

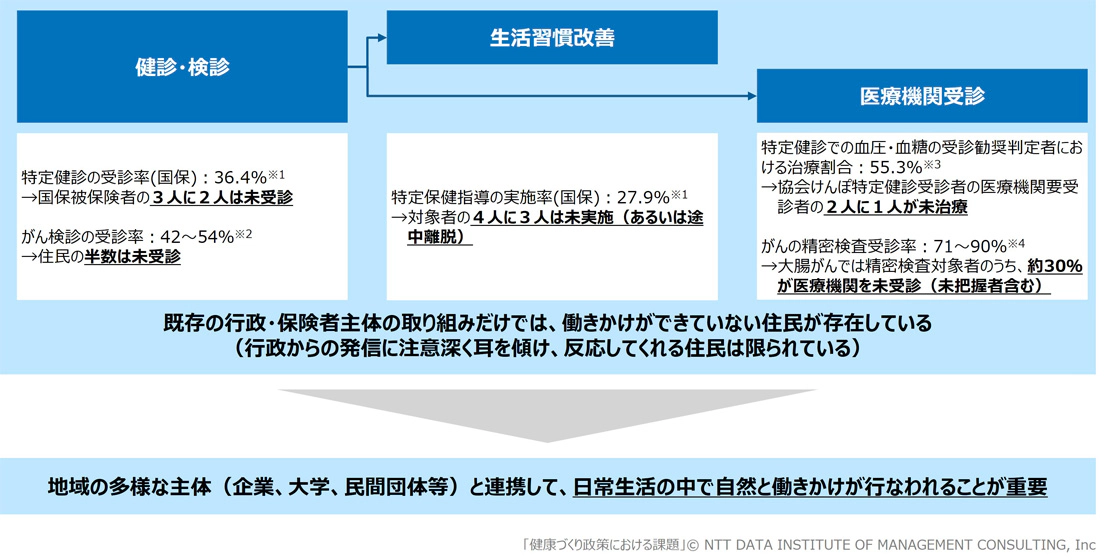

しかし、これらの取り組みを効果的に進める上で、「多様な主体との連携および協力」が課題として浮上している。現状では、既存の行政・保険者主体の取り組みだけでは働きかけが十分できていない住民が存在していることが明らかになっている。例えば、市町村国保 4 における特定健診の受診率は40%を下回っており、約3人に2人が未受診 5 の状況である。また、健康診断などの年に数回しかない接点に反応する住民は、健康意識が高いか、すでに習慣化している層に限定されている傾向がある。

そのため、行政以外の多様な主体と協働し、住民の日常生活の中で自然と働きかけが行われる環境づくりが重要である。この環境では、日常の生活動線の中で適切な働きかけを行えるよう、住民接点を有する多様な主体と協働していくことが不可欠である。この取り組みを強化していくことが、今後の健康づくり政策において重要な課題となっている(図表1)。

本稿では、異なるセクターの多様な主体が共同で社会課題解決を目指すコレクティブインパクト 6 の視点から、広島県内における地域住民の健康づくりに関する取り組みを分析し、その定着と持続可能性について考察する。

1 厚生労働省「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」(2022年2月25日)

2 厚生労働省「令和2(2020)年度 国民医療費の概況」(2022年11月30日)

3 厚生労働省「健康日本21(第三次)」

4 都道府県および市町村(特別区を含む)が保険者となる国民健康保険

5 厚生労働省「2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況」

6 異なるセクターにおける様々な主体(行政、企業、非営利団体、財団等)が、共通のゴールを掲げ、互いの強みを出し合いながら社会課題の解決を目指すアプローチにより社会課題の解決を試みる考え方

【図表1】健康づくり政策における課題

出典を基にNTTデータ経営研究所が作成

【出典】

※1・・・厚生労働省「2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況」

※2・・・国立がん研究センター「がん検診受診率(国民生活基礎調査による推計値)」

※3・・・厚生労働省「第4回 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ」資料3

※4・・・国立がん研究センター「がん検診の都道府県別プロセス指標」

1. 広島県内におけるTWFCプロジェクト:多様な主体が連携・協働する健康づくりとは

広島県内で活動している「Together We Fight CANCER & CVD プロジェクト(以下、「TWFC」)7」の取り組みについて紹介する。TWFCでは取り組みの一環として、循環器疾患予防を目指した血圧測定キャンペーンを2023年度から2024年度にかけて実施した。この取り組みは、高血圧という脳梗塞などの循環器疾患の危険因子に着目し、高血圧の住民を早期発見、早期治療につなげることを目的としている。

キャンペーンは市内のカフェを皮切りに、野球スタジアム、大学そして薬局へと開催場所を拡大した。カフェでの食事、スタジアムでの野球観戦、学食での昼食、薬局での薬の受け取りなど、日常生活の延長線上で血圧測定する機会を提供した。これにより、健康意識の高い層に限らず、幅広い住民が自分の健康状態を知る機会を得ることができた。これはユニークなポピュレーションアプローチ 8 の一環である。

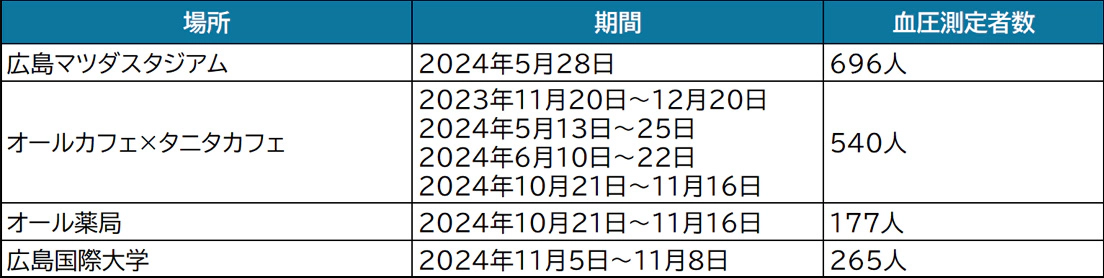

本キャンペーンを通じて血圧を測定した住民は延べ1,678人に上る。広島県内における「TWFC」の取り組みは、多様な主体が連携・協働することで実現したものであり、地域全体で健康づくりを推進するモデルケースといえる。

7 プロジェクトTWFC Webサイト「Together We Fight Cancer & Cvd 特設サイト」

8 アプローチ時点で健康リスクを抱えていない人も含めた集団に対して健康増進や疾病予防の働きかけ(アプローチ)を行い、集団全体の健康リスクを減らそうとする方法

(1)TWFCの成り立ちと広島県内における健康づくり:産学官連携で拡がるプロジェクト

TWFCは、“Together We Fight Cancer & CVD(Cardiovascular Disease)”の略であり、「ともに、がんと循環器疾患に立ち向かおう!」を共通コンセプトとする産学官連携プロジェクトである。自治体・学校・企業(広島県、広島市、広島国際大学、株式会社もみじ銀行、マイライフ株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、DeSCヘルスケア株式会社、当社)が協働し、地域共創で予防啓発の取り組みを進めている 9(2024年12月時点)。

TWFCの成り立ちは、2022年に広島市が締結した連携協定 10 に由来する。同市では、広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21(第3次)」11 などに基づき、がんや循環器疾患などの発症予防および重症化予防の取り組みを推進してきた。地域における健康づくりの取り組みを進める中で、多様な主体と連携協定を締結し、その結果生まれた取り組みの一つがTWFCである。協定の主体である広島市、株式会社もみじ銀行、マイライフ株式会社、ノバルティスファーマ株式会社の4者は、2023年に「プロジェクトTWFC」を立ち上げ、その後、本取り組みを推進する上で必要な主体へプロジェクトの輪を広げた。例えば、ライフコースアプローチ 12 を踏まえ、若い世代からの健康づくりが重要となっていることから、若い世代(学生)との接点を有する広島国際大学や、ICTを活用した効果的な普及啓発を得意とするDeSCヘルスケア株式会社などがプロジェクトに加わり、多様な視点を取り入れた活動が展開されている。

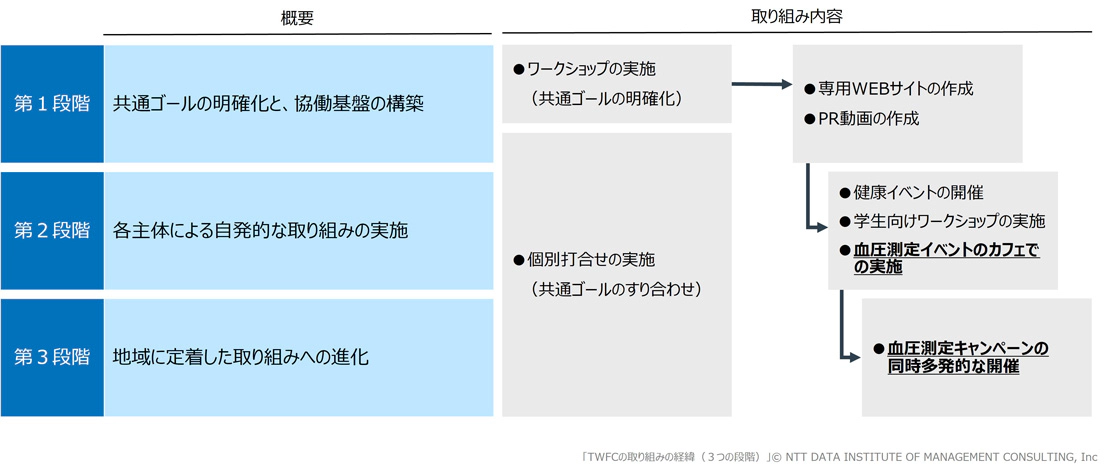

TWFCの取り組みを振り返ると、プロジェクト発足からこれまでに3つの段階を経て進化してきたといえる(図表2)。発足当初は、主体間でのコミュニケーションを丁寧に重ね、プロジェクトを通して目指したい共通のゴールを明確にしてきた。その共通ゴールを落とし込む形で、専用WEBサイトやPR動画 13 などを作成し、2023年5月には連携協定4者でTWFCを通じて実現したい姿を全員で共有する場として、ワークショップを実施した(図表3)。多様な主体が集うプロジェクトであるため、各主体の目線合わせを今も大切にしている。

次に2つ目の段階では、共通のゴールに向かって各主体が個別にアクションを試行した。例えば、2023年11月にはマイライフ株式会社が自ら運営するカフェで開催した単発の血圧測定イベント、2024年2月に広島市南保健センター、株式会社もみじ銀行、マイライフ株式会社が共催した住民向け健康イベント、2024年3月に広島国際大学で実施された学生向けにワークショップなどが挙げられる。これらの詳細については以前のレポートを参照いただきたい。

本章の冒頭で言及した血圧測定キャンペーンは、3つ目の段階として実施された取り組みである。昨年度にマイライフ株式会社が市内カフェで実施した血圧測定イベントを基に、より多くの住民が参加できるようさまざまな主体が協調し、地域内で同時多発的に展開した。実施場所をカフェから拡大したことで、幅広い年代や多様なライフスタイルの住民に広くアプローチする取り組みとして、地域で着実に浸透しつつある。

多様な主体が共通のゴールに向かって個別にアクションを起こすだけでなく、それらのアクションを連続性のある取り組みとして展開することで、一過性のイベントに終わらず地域に定着した取り組みへと進化していくことが期待される(図表4)。

9 プロジェクトの主な取り組み内容は、NTTデータ経営研究所 経営研レポート「多様な主体と協力・連携して地域の健康づくりを推進するためのポイント」でも紹介している

10 広島市「広島市は株式会社もみじ銀行、マイライフ株式会社及びノバルティスファーマ株式会社と健康づくりの推進に係る連携協定を締結しました」

11 広島市Webページ「広島市健康づくり計画『元気じゃけんひろしま21(第3次)』」

12 一人の人生を胎児期、幼少期、思春期、青年期および成人期から老年期までつなげて考えるだけでなく、社会的経済的な状態、栄養状態、精神状態、生活環境などにも着目して考えること

13 プロジェクトTWFC PR動画「大切な家族のために。そうだ、検診へ行こう。」(15秒)

【図表2】TWFCの取り組みの経緯(3つの段階)

NTTデータ経営研究所が作成

【図表3】連携協定4者でのワークショップの様子

(2023年5月31日:TWFCを通して目指したい共通のゴールを話し合った)

提供:プロジェクトTWFC

【図表4】広島マツダスタジアムでの血圧測定キャンペーンの様子

(2024年5月28日:各主体のメンバーが集い、協力してブース運営を行った)

提供:プロジェクトTWFC

(2)血圧測定キャンペーンの工夫と成果:住民の健康意識を高めるアプローチ

血圧測定キャンペーンについては、前述の通り延べ1,678人の住民が参加した(図表5)。参加者の中には、日頃から健康意識の高い人々だけではなく、これまでに健康にあまり目を向けていなかった若い世代も多く含まれていた。プロジェクトに参加している各主体は、本業で培った住民接点を生かし、日常生活の動線上で啓発活動を行ったことで、行政単独ではアプローチが難しかった層とも接点を持つことができたと考えられる。

今回、地域のさまざまな場で血圧測定キャンペーンを展開し、多くの住民にアプローチする中で試行錯誤をしながら工夫を行った内容について2つ紹介したい。

まず1点目は、「キャンペーン参加の案内方法」である。広島国際大学では、行動変容の観点で実施した当社との行動デザインワークショップでの成果を活用した。医療専門職を目指す薬学部の学生有志が、同世代(若い世代)が健康に目を向けるきっかけをどう作れるかを考え、呉キャンパスで学生向けにキャンペーンを実施した。血圧測定を「病気を早期発見するため」ではなく、「自らの体のコンディションを確認するため」のものとして捉え、その重要性を若い世代ならではの着目点で訴求した(図表6)。その結果、4日間で延べ265人、在籍者の3割が参加する成果を上げた 14。若い世代など、自身の「健康」に関心が薄い層への訴求方法については、今後もメッセージの伝え方を工夫することが重要である。

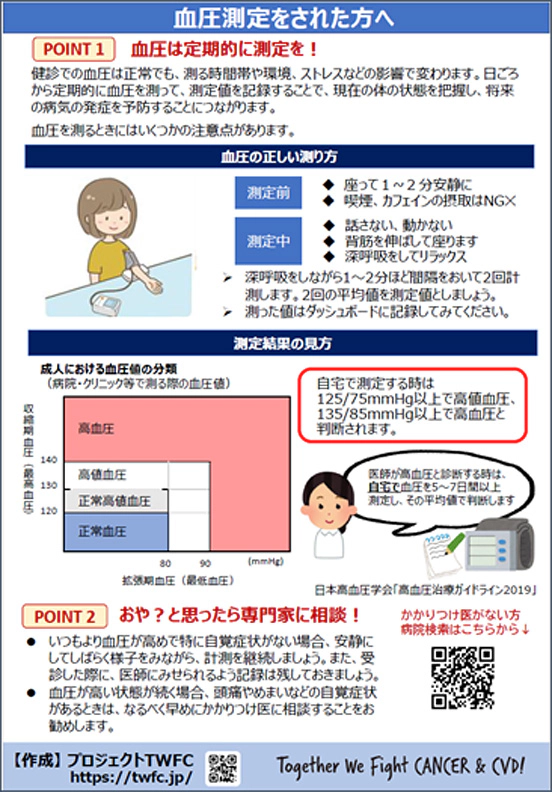

2点目は、血圧測定後の参加者への「ネクストアクションの提示」である。血圧測定を通じて自身の健康に意識を向けてもらうと同時に、その結果を踏まえた適切なネクストアクション(行動)につなげることを目指し、測定後の対応に工夫を加えた。具体的には、広島市の保健センターと連携し、測定値が高い人には市内各区の保健センターが開催する健康相談会への参加を案内した(図表7)。また、日常生活動線上での測定であるため、医療専門職が必ずしも同席する形ではない。この課題に対応するため、必要最低限の情報を伝えるチラシを配付し、測定者が次の行動に進めるように配慮した(図表8)。この点については、ネクストアクションに適切につながったかどうかを確認し、効果的な取り組みモデルを精査する必要がある。

日常生活のさまざまな場面で住民の健康意識を高める環境をつくるには、行政単独の取り組みには限界がある。今後も引き続き多様な主体との協力・連携が重要である。同時多発的に実施した血圧測定キャンペーンを地域に根付いた取り組みへ進化させるためには、市内で住民接点を有するさまざま主体にTWFCに参加・協力を呼びかけさらなる仲間づくりを進めるとともに、参加者を適切なネクストアクションにつなげるための取り組みモデルを確立することが重要であると考えられる。

さらに、今回血圧測定キャンペーンの開催場所として加わった薬局については、単に調剤を行うだけでなく住民の健康全般に関する相談にも対応できる「健康サポート薬局」へ進化していくことが政策的に求められている 15。薬局が行政や地域の多様な主体と協働し、疾病予防に取り組む広島市の動きは、薬局の新たな在り方として非常に注目すべき好例である。今後このような取り組みが多くの薬局に普及することで、より良い医療提供体制の構築につながることが期待される。

14 広島国際大学「薬学部の学生が大学生の健康意識向上に向けた血圧測定会を実施!」

15 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号)

【図表5】血圧測定キャンペーンの実施結果

【図表6】広島国際大学での血圧測定キャンペーンの周知チラシ

提供:広島国際大学

【図表7】血圧測定者に配布した啓発チラシ

提供:プロジェクトTWFC

【図表8】血圧測定キャンペーンで参加者が測定等を実施している様子

提供:プロジェクトTWFC

2. 多様な主体との協働を進める上での3つの重要ポイント

前章で紹介した広島県内におけるTWFCの取り組み事例を基に、本章では多様な主体と協力・連携して健康づくりの取り組みを進める上でのポイントについて考察する。

多様な主体と協力・連携して健康づくりの取り組みを進めるためには、「プロジェクトのコンセプト(目指すゴール)が明確であること」「協働の基盤となるツール類が整備されていること」「各主体が無理のない範囲で協力・連携できていること」の3点が重要であると考えられる。

① プロジェクトのコンセプト(目指すゴール)が明確であること

TWFCは、「ともに、がんと循環器疾患に立ち向かおう!」という共通コンセプトを基に、プロジェクトに参加する主体同士が丁寧なコミュニケーションを重ねることで、目指す共通のゴールを明確にしてきた経緯がある。コンセプトを明文化すること自体が目的ではなく、定期的に見直しを行い、参加主体間でコンセプトの共有を図ることが重要である。

② 協働の基盤となるツール類が整備されていること

TWFCは、①の共通ゴールを具体化する形で特設WEBサイトやPR動画などを作成している。これらのツール類は、各主体の住民接点での案内などで広く活用されている。特にプロジェクトのコンセプトを映像で表現したPR動画は、さまざまな場面での活用が想定される。実際にTWFCでも多くの場面で活用されているため、作成をお勧めしたい。

③ 各主体が無理のない範囲で協力・連携できていること

TWFCは、①②の基盤をベースに、まずは各主体が自発的な取り組みを試行し、それらをプロジェクト全体で応援する段階を経ていた(本稿「第2章(1)TWFCの成り立ちと取り組みの経緯」を参照)。この段階では、各主体が無理のない範囲で関与(応援)し、主体間の連携が自然に深まる工夫が図られていた。例えば、TWFCではPR動画を本業の店舗待合室のディスプレイで放映するなど、柔軟な選択肢を用意していた。こうした取り組みが結果的に多様な主体の参画につながり、プロジェクトの輪が広がる大きな要因となったと考えられる。

【図表9】TWFC全体協議会(各主体の代表者が集まっての定例会議)の様子

提供:プロジェクトTWFC

最後に

今回、広島県内におけるTWFCの取り組みを確認する中で、多様な主体が協力・連携した取り組みを進めていく上でコアな役割を担う行政の参加が重要であると改めて認識した。特にヘルスケア分野では、住民の健康課題などを考察するための情報は行政(および保険者)が保有している。さまざまな立場・考え方を持つ多様な主体が合意できる共通ゴールを設定するためには、行政が参画した形で検討を進めることに重要な意味があると考える。また予防啓発の観点では、住民の生活動線で接点を有している主体の参画を進める必要がある。しかし、これらの取り組みは各主体の本業の利益に直結しないケースが多いため、取り組みへの参画の必要性や長期的な意義などを説明するためには、行政の参画が大きなアドバンテージになると考える。多様な主体が協力・連携した健康づくりの取り組みを進めるためには、行政が主体間の「接着剤」として機能することが重要であり、その一つの事例として広島県内の取り組みは参考にできるものと考えられる。