はじめに

予防・健康づくり分野を中心に「行動変容」を促す施策やソリューションには、官公庁、自治体、職能団体、民間企業などの多方面から大きな期待が寄せられている。

第1回のレポートでは、行動変容デザイナー(行動変容を促す側)の求められる役割についての総論的な課題提起を行い、そのコンテクストの中で物事を異なる観点から考察し新たな発想を得る「ラテラルシンキング」の重要性について触れた。第2回のレポートでは、各論として行動変容施策・サービスを検討するプロセスにおいて、学術的・ビジネス的な従来論からラテラルシンキング的に発想を転換し、コンテクストに応じて関係者間で言語を定義し合意形成を図ることの重要性について触れた。

第3回となる本レポートでは、第2回に続き、実装段階におけるコンテクストに応じた行動変容アプローチの多様性に触れた後、産学官が協働して行動変容施策やソリューションを高度化するために、どのような人材が価値を発揮できるのかを考察し、未来の行動変容デザイナー創出のヒントやビジネスシーズを提示したい。

行動変容アプローチにおける、コンテクストに応じた定義の多様性

以前のレポートで触れた通り、従来の行動変容施策では、施策提供者が「“健康な”食生活を送ってもらうこと」といった達成してほしい具体的なゴールを設定するケースがある。これは生活者に「健康な行動をとることで、健康になること」を求める施策者本意のアプローチ( being healthy = becoming healthy )と考える。しかし、依然として健康無関心層が一定数存在することを鑑みると、実際の生活者のうち“健康な行動をとることで健康になる”ことを目指している人は多数派ではない可能性もある。

つまり、being healthy = becoming healthy という発想を転換し、生活者が「達成したい」ゴールを達成することで結果的に“健康”へと繋がるようなゴール設定( becoming healthy 以外の方法で being healthy へ至る方法論)も検討の俎上に載せるべきだと考える。

行動変容施策の検討の現場では、全体のゴール設定や行動変容のプロセスの考え方の議論もほどほどに、「デフォルト変更」や「フレーミング」といったナッジなどの介入手法の議論が中心となることが多い。しかし、生活者を理解し、生活者に寄り添った施策を志向するならば、そのような手法の議論から発想を転換し、彼らが「達成したい」ことや「どのような意識・行動の変遷」をたどっているのか、つまり、彼らの背景にある個人要因(趣味・嗜好など)や環境要因(職場環境や地域特性など)を丁寧に紐解き、生活者のニーズや状況を理解した上で行動変容を考えていく必要があると考える。これはある意味で原点回帰に近いアプローチなのかもしれない。

■ さっぽろウェルネスプロジェクトの事例

実際に生活者に寄り添った政策の実施に向け、生活者を理解しようとしている事例として、札幌市の取り組みがある。

株式会社NTTデータ北海道と当社は、「さっぽろウェルネスプロジェクト」1 の一環として、札幌市が市民2,000人を対象に実施した「札幌市民健康意識調査」の収集データを分析し、健康行動を促進するために健康以外の要因を訴求する方法論が存在するかを探索的に検証した。

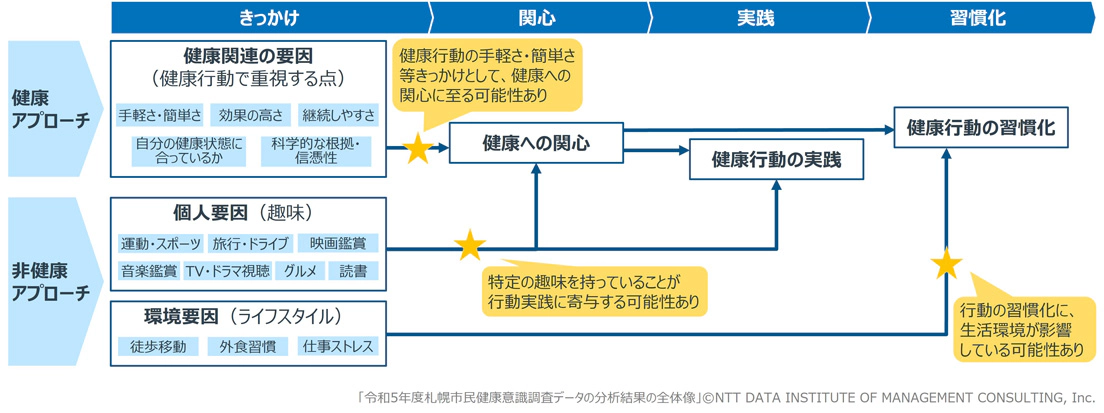

その結果、従来の「健康行動の手軽さ・簡単さ」などの健康関連の要因を通じて人々の健康への関心を高め、健康行動を実践・習慣化する流れ(以下、「健康アプローチ」)以外にも、趣味(個人要因)やライフスタイル(環境要因)を通じて健康への関心や健康行動の実践・習慣化に繋がる流れ(以下、「非健康アプローチ」)が存在する可能性が示唆された 2。

具体的には、健康への関心や健康行動の実践との関連が見られた趣味として、「運動・スポーツ」の他に、「旅行・ドライブ」、「映画鑑賞」、「読書」などが挙げられる。これらの“直接的な健康行動とは異なる行動”によって、健康へのモチベーションの高まりが生活者に生じている可能性が明らかになった。また、「徒歩移動が多いこと」、「外食が少ないこと」、「仕事でストレスを感じていること」が健康行動の習慣化と関連していることが分かり、通勤・通学や働き方などの多様なライフスタイルの延長線上で、意識することなく“健康”な行動をとっているケースがある可能性も明らかになった。(図表1)

1 札幌市「さっぽろウェルネスプロジェクト」Webサイト:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/wellness.html

2 今回の分析は「札幌市民健康意識調査」の1地点のみのデータを対象として、データ項目同士の関連性を探った分析であったため、因果関係は言い切れない。それぞれのデータ項目の関連性を当社の設定した行動変容モデルに当てはめることで、前後関係を補完している。

【図表1】 令和5年度札幌市民健康意識調査データの分析結果の全体像

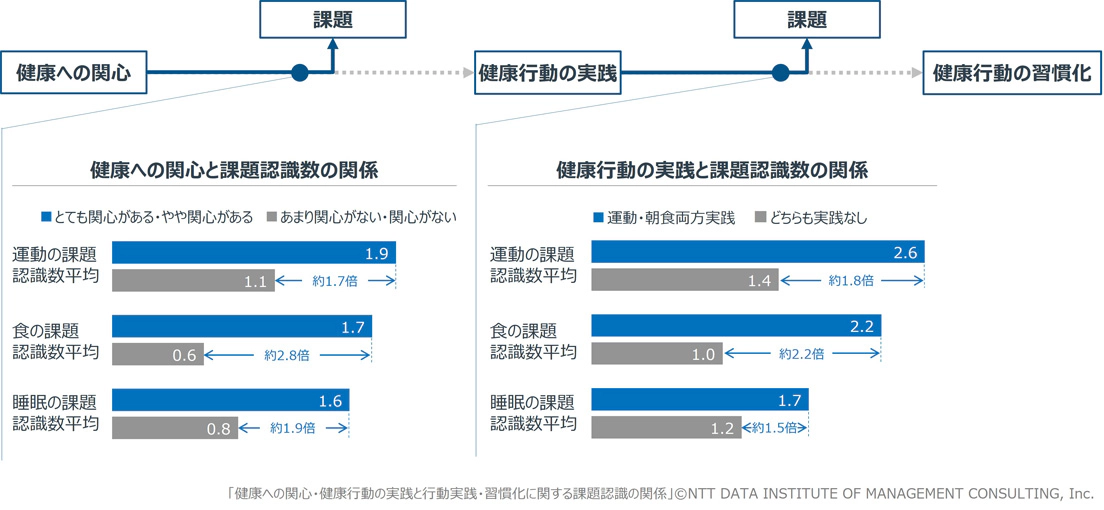

また、健康アプローチの文脈では、健康への関心を持つ、健康行動を実践するといった行動変容ステージが進むと行動実践や習慣化に関する課題に直面する可能性があることが示唆された(ある意味で、自然の摂理である)。運動、食、睡眠のそれぞれについて「普段、課題に感じていること」を複数選択形式で尋ねた設問では、健康への関心がある人は、関心がない人に比べて選択した課題の数(課題認識数)が多く、健康行動を実践している人も同様に多かった(図表2)。

【図表2】 健康への関心・健康行動の実践と行動実践・習慣化に関する課題認識の関係

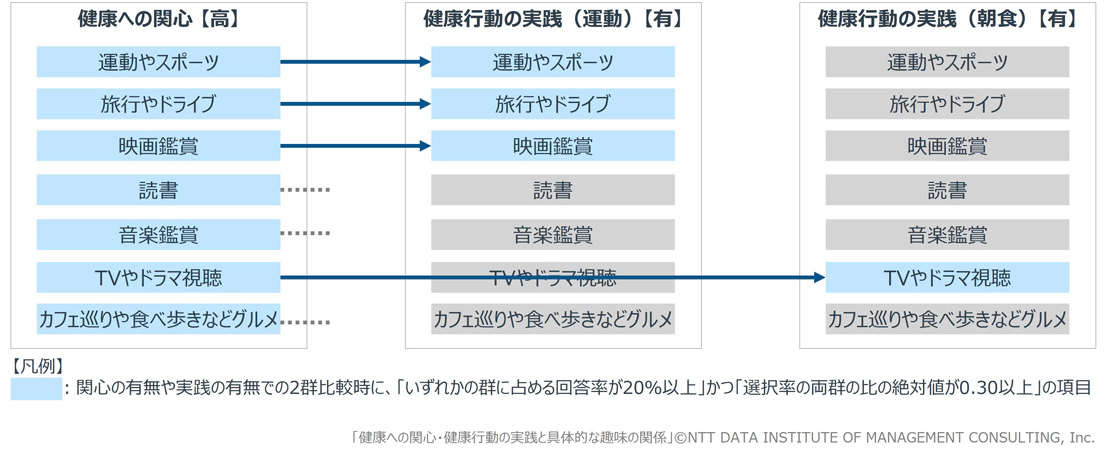

一方、非健康アプローチの文脈では、具体的な趣味によって健康への関心や健康行動の実践との関連に違いが見られた。健康への関心がある人が、関心がない人に比べて多く選択していた趣味は「運動やスポーツ」、「旅行やドライブ」、「映画鑑賞」、「読書」、「音楽鑑賞」、「TVやドラマ視聴」、「カフェ巡りや食べ歩きなどグルメ」の7つであった。一方、運動を実践している人が多く選択していた趣味は「運動やスポーツ」、「旅行やドライブ」、「映画鑑賞」の3つ、朝食摂取を実践している人が多く選択していた趣味は「TVやドラマ視聴」の1つだけであった(図表3)。

このことから、詳細の検討は必要ではあるものの、特定の趣味をもつことが健康への関心や健康行動の実践のきっかけとなる可能性が明らかになった。

【図表3】 健康への関心・健康行動の実践と具体的な趣味の関係

これらの結果から、行動変容アプローチは従来型の健康行動実践型のアプローチ( being healthy = becoming healthy )だけでなく、発想を転換したアプローチも重要であることが分かる。生活者が「達成したい」ライフスタイルを通じて、結果的に“健康”になるような非健康アプローチ( becoming healthy 以外で being healthy へ繋がる方法論)も念頭に置いた施策・サービスの立案も、今後の行動変容デザイナーに期待される役割だと考える。

「行動変容デザイナー」としての価値発揮に必要とされる専門性・翻訳力

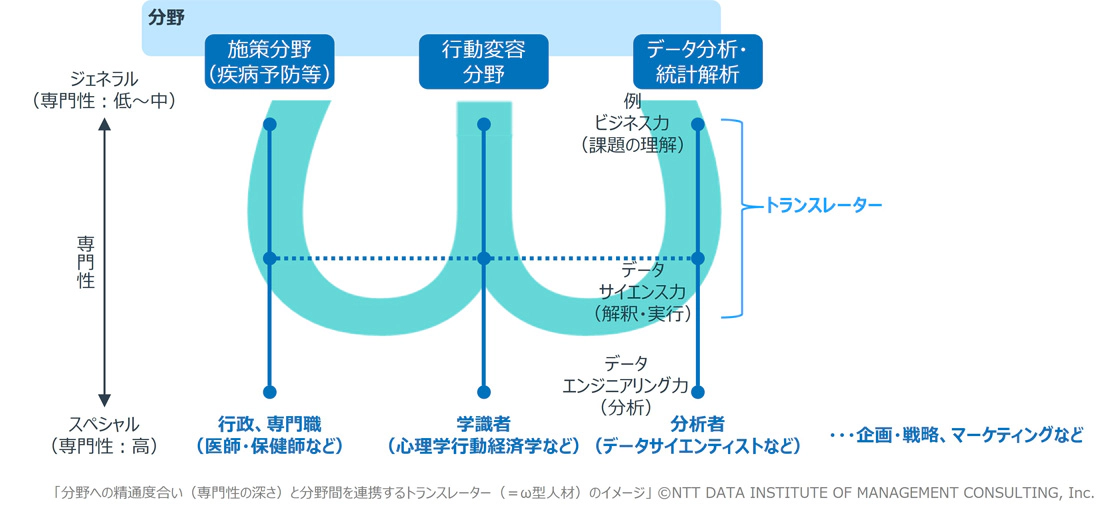

行動変容デザイナーは施策やサービスを立案する際、少なくとも3つの専門分野を横断的に検討する必要がある。具体的には、施策の対象分野(例:疾病予防や介護予防、まちづくりなど)、行動科学・心理学分野、データ分析分野の3つを例示する。

自治体の疾病予防分野における行動変容施策の検討する際、行動変容デザイナーは、自治体の健康増進施策などに関する課題やその裏にあるマクロレベルでの社会・政策的背景などの知見が求められる。そして、課題やゴールの明確化のために予防・健康づくりの専門家である医師や保健師などの専門職、アプローチや介入方法の検討のために行動科学の専門家である心理学や行動経済学などの学識者、そして課題分析や効果検証のためにデータ分析・統計解析の専門家であるデータサイエンティストなどと対等に議論し、コンテクストに応じた最大公約数的な最適解を提示しながら、分野横断的な施策を立案していくことになる。

では、それぞれの専門分野にどの程度精通していればいいのか。

第2回レポートでは、データサイエンティストには目的・テーマ設定や最後の解決などのフェーズで関係者を説得・調整・説明したりする「ビジネス力」、定義された課題に対してどのようなアプローチで立ち向かうのかを計画する「データサイエンス力」、実際の分析を進めるための「データエンジニアリング力」といった幅広い能力が必要であることに触れた。これら3つの能力のうち、前者2つを備え、実ビジネスの課題とデータサイエンスの両方を橋渡しして実践できる人材は「トランスレーター(翻訳者、通訳)」と呼ばれ、以前からその不足が指摘されている 3。行動変容デザイナーに求められる専門分野への精通度合いは、このトランスレーターの精通度合いと近しいと考える。

行動変容デザイナーとしてあるべき人材像とは、それぞれの分野のスペシャリストとはいかないまでも、複数分野で一定程度の知見・スキルを有していると同時に、それらを橋渡しして検討できる人材である。本レポート内では、このような人材(=行動変容デザイナーのあるべき人材像)を「ω(オメガ)型人材」と定義してみることにした。

一般に、1つの分野に深く精通する人材を「I型人材」、1つの分野に深く精通しつつ幅広い知識を持つ人材を「T型人材」、1つの分野に深く精通し他分野の専門家とも連携できる人材を「H型人材」と呼ぶことがある。

これらの人材像の考え方を応用し、縦軸を専門性の深さ、横軸を分野間の連携と捉えた場合、少なくとも3つ以上の分野で専門家と一定程度の対話ができるだけの専門性を有し、それらを横串で連携することで各分野の専門家では思いつかないような“じゃない方”を発想し、コンテクストに応じて関係者間での言語を定義し合意形成できる人材こそが「ω型人材」であり、行動変容デザイナーに求められる理想の姿だと考える(図表4)。

3 McKinsey Global Institute(McKinsey & Company)「The age of analytics: Competing in a data-driven world」2016

【図表4】 分野への精通度合い(専門性の深さ)と分野間を連携するトランスレーター

(=ω型人材)のイメージ

行動変容施策・サービスを実装・共創する場面で各ステークホルダーを翻訳できる、産学官“中間”人材

前述の「ω型人材」は、各分野に必ずしも精通していなくても、翻訳家・伝道師(トランスレーター)として価値発揮できる人材である。行動変容の文脈においては、施策・サービス検討の各工程を全て一人で実施できる必要はないものの、各工程で“じゃない方”を提案し、各ステークホルダーの「いいね!」を引き出す(=合意形成する)人材を指す。これは、これまでのジェネラリスト(幅広い知識や能力、そして経験を兼ね備え、どんな部署でも仕事をこなせる人)ともスペシャリスト(特定の分野における知識や能力、経験を持つ人)とも異なり、生成AIなどでDX化がますます加速するこれからの時代に必要とされる人材だと考える。

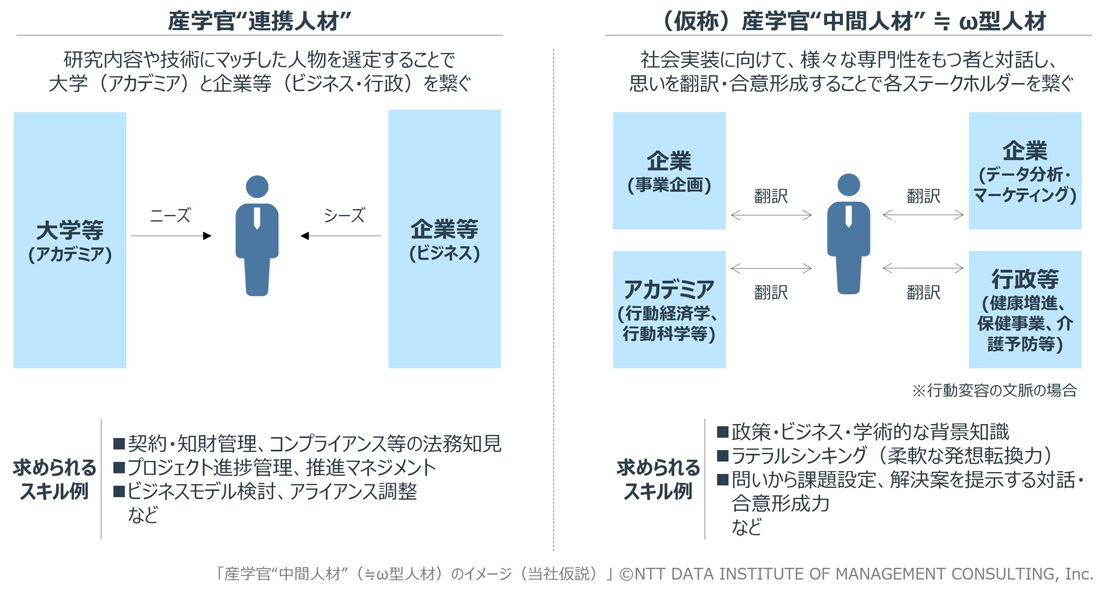

DX化がますます進む行動変容分野における施策・サービスの社会実装の工程では、産学官で共創する場面が多く見られる。このような場面におけるω型人材とは、既存の産学官“連携人材”ではなく産学官“中間人材”としての立ち位置なのかもしれない。

既存の産学官連携コーディネーターなどの“連携人材”は、研究内容や技術にマッチした人物を選定することで大学(アカデミア)と企業(ビジネス)などを繋ぐコンシェルジュ的な役割を担うことが多い。そして、求められるスキルは契約・知財管理やコンプライアンス、プロジェクト進捗管理、ビジネスアライアンス調整など、研究推進から技術移転に係る実務面のものが多い 4。

一方、産学官“中間人材”は、前述のような施策・サービスを産学官で社会実装に向けて共創する場面において、大学(アカデミア)、企業(事業企画)、企業(マーケティング・データ分析)、行政(保健・医療などの専門職)をコンシェルジュ的に繋ぐのではなく、対話・合意形成できるようにトランスレーター的に繋ぐ役割だと定義する。このように定義した場合、求められるスキルはこれまで述べてきたような政策・ビジネス・学術的な背景知識と発想転換をベースとしたラテラルシンキング、さらにはそれらを基に課題設定・解決案を提示する対話力などである。このように分野やスキルにおいて横断的な人材こそがω型人材として定義するに相応しく、未来の行動変容デザイナーの理想像なのかもしれない(図表5)。

4 国立研究開発法人 科学技術振興機構「人材育成プログラム(目利き人材育成プログラム)」研修コース・カリキュラム

【図表5】 産学官“中間人材”(≒ω型人材)のイメージ(当社仮説)

最後に

連載最終回の本レポートでは、実装段階における行動変容アプローチのコンテクストに応じた多様性に触れ、行動変容施策・サービスの社会実装をリードする「行動変容デザイナー」としての新しい人材像「ω型人材」を定義した。また、産学官が協働して行動変容施策やソリューションを高度化するために、未来の「行動変容デザイナー」に期待される立ち位置やスキルなどにも触れた。

計3回のレポートを通じて、生活者の行動変容を促す側の立場が従来の学術的・ビジネス的な枠組みを超え、互いに歩み寄る形で発想を転換し、各ステークホルダー間で合意形成を図りながら施策・サービスの高度化を進める必要性やその具体的イメージを提案・解説した。

余談ではあるが、現在の国内におけるエビデンスの最大の供給者は研究者ではなく、民間のシンクタンクやコンサルティング企業であることが現実としてあるとの見方がある 5。

ここでいう「エビデンス」というフレーズは、誤解の無いようにラテラルシンキング的に解釈する必要がある。研究者は学問の発展を目的としたScience-basedなエビデンスを主に供給し、シンクタンクやコンサルティング企業は公的機関からの委託などを受けて政策形成に直結するPolicy-basedなエビデンスを主に供給している。この点において優劣が存在するわけではない。つまり、それぞれが異なる立場で「誇り高く生きる」こと、すなわち「自分の立場をきちんと理解し、その立場であることが恥ずかしくないよう正しく振る舞う 6」ことを目指しているだけであり、そこに優劣はないと考える。プロセスにおける方法論は異なるが、その大局的な目的は同じ方向を向いており、双方のエビデンスを比較することなく横断的に解釈することが、産学官の共創による社会実装を検討する際に求められる。

また改めての記述ではあるが、生活者の行動変容を促すためのゴールドスタンダードとなる手法は、簡単には創出されないと考える。なぜなら、コンテクストが異なるからである。Science-basedなエビデンスを否定するわけではないが、「これはエビデンスがあるから推奨する。一方、これはエビデンスがないから推奨しない」という短絡的な発想ではなく、各ステークホルダーが納得感をもって合意形成できる落としどころを常に見いだすこと求められる。つまり分野を横断して翻訳・実践できるω型人材が、今後ますます生活者の行動変容を促す役割として期待されている。

当社「行動デザインチーム」では、“Social and Business Design Cycle”のビジネスコンセプトをベースに、多様なコンテクストの中でPolicy-based(& Business-based)な行動変容施策・サービスのエビデンス創出を多く支援してきた。当社のように、行政機関への社会政策に関するイノベーティブな提言と、企業における事業開発や推進への支援を並行するシンクタンク・コンサルティング会社は、産学官に係るステークホルダーのトランスレーター人材としての親和性が比較的高いと考えられる。行動デザインチームメンバー自体がトランスレーター人材として実装支援することもあれば、そのような人材を中長期的に創出していく共創的な営みも実践している。

「生活者の行動変容」という非常に身近にある反面、非常にチャレンジングなテーマに対して、当事者意識をもって共創いただけるパートナーの皆様は、ぜひ気軽にお声掛けいただきたい。

5 伊芸研吾「エビデンス業界の市場分析」(日本評論社 経済セミナー , 2024年)

6 集英社「鬼滅の刃」4巻より