はじめに

近年、こどもの貧困問題が社会的な関心を集める中、食事の確保に困難を抱える家庭や、孤独感を抱えながら過ごすこどもたちの存在が明らかになってきている。経済的な困窮、保護者の就労状況、家族構成の変化など、さまざまな要因が複合的に作用し、こどもたちの食生活や日常生活に深刻な影響を与えている。

このような状況に対応するため、全国各地でこども食堂やフードバンクなどの取り組みが広がりを見せている。これらの活動は、単なる食事提供にとどまらず、こどもたちの居場所づくりや地域コミュニティの再生など、多面的な効果を生み出している。

本稿では、こどもの食支援をめぐる現状、課題、およびその対応について整理をする。

1.こどもの食支援が求められる背景

近年、日本では、こどもの食支援の必要性が急速に高まっている。その背景には主に2つの要因が考えられる。

① 貧困・所得格差による食の不安定化

まずは貧困や所得格差の拡大があげられる。厚生労働省が実施した国民生活基礎調査 1 によると、2021年の日本におけるこどもの貧困率(相対的貧困率)は11.5%で約9人に1人が貧困状態にあることを示している。また、ひとり親世帯では、相対的貧困率が44.5%で約2人に1人が貧困状態となり、その割合が大きなものとなる。

1 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況(II 各種世帯の所得等の状況)」(P14)

② 家族構成・就労状況の変化による孤食・栄養の偏り

次に、家族構成の変化や就労状況の変化により、孤食の問題が深刻化している。共働き世帯の増加やひとり親家庭の増加に伴い、こどもが1人で食事をとる機会が増えており、栄養バランスの偏りや食事時間の不規則化が懸念されている。特にひとり親家庭では、保護者の長時間労働により、こどもが適切な食事を確保することが困難な状況が生じやすい。

また、近年の物価高騰により低所得層における食費の負荷が増加しているほか、夏休みなどの長期休暇時には学校給食が提供されないため、こうした課題がより一層深刻化している状況にある。

このような要因などにより、こどもたちへの食支援に対するニーズが急速に高まっている。食への支援は単なる栄養確保にとどまらず、さまざまな困難を抱えるこどもや家庭を早期に発見し、適切な支援につなげるための重要な入口としての役割を果たしており、社会全体で取り組むべき喫緊の課題である。

2.こどもに対する食支援の全体像

こどもに対する食支援では、「こども食堂」、「フードバンク」、「フードパントリー」などが大きな役割を果たしている。以下にそれぞれの概要を示す。

■こども食堂

こども食堂は、主に地域のボランティアやNPO法人、社会福祉法人などが運営しており、地域のこどもに無料または低価格で食事を提供するものである。2012年に東京都大田区で運営が開始された「だんだんこども食堂」がこども食堂の先駆けであり、代表の近藤 博子氏が「こども食堂」の名づけ親と言われている 2。

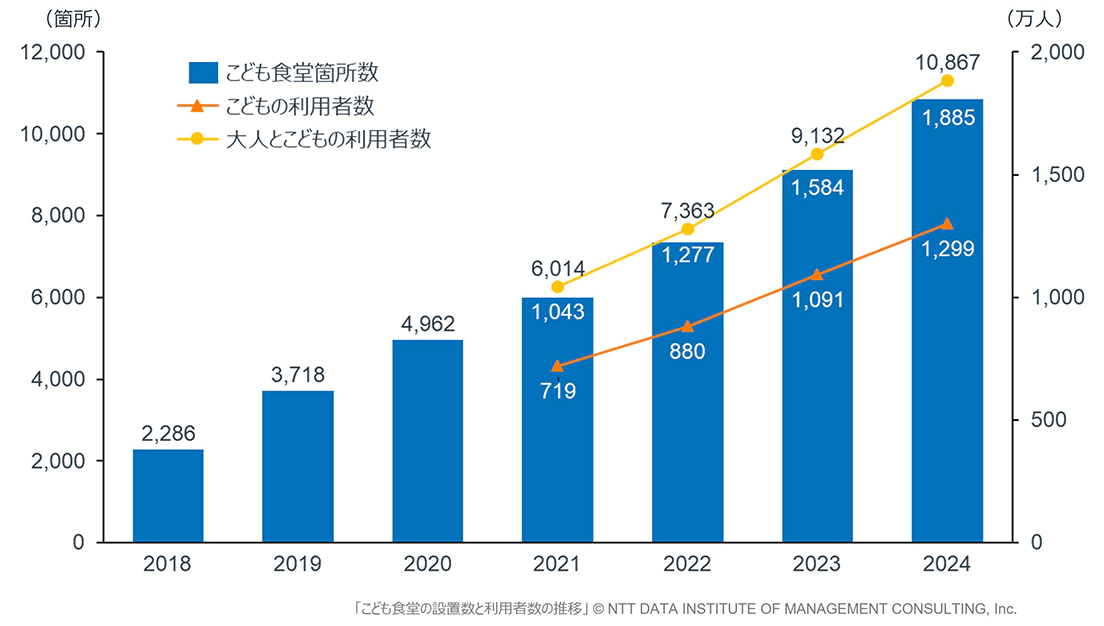

こども食堂は、2016年には300カ所程度であったが、2018年の約2,300カ所から2024年には10,000カ所を超えるまで大幅に増加している。利用者数も同様に増加しており、こどものみの年間延べ利用者数は2021年の719万人から2024年には1,299万人へ、大人とこどもの年間延べ利用者数は2021年の1,043万人から2024年には1,885万人 3 へと、いずれも大きく伸びている(図表1)。これらの状況から、こども食堂に対するニーズの高さがうかがえる。

2 一般社団法人全国食支援活動協力会Webサイト:https://mow.jp/kodomo/

3 認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ プレスリリース「【確定値】こども食堂数が「1万867箇所」に~24年度に日本で初めて1万箇所を超え、公立中学校数を上回る~ 2024年度こども食堂全国箇所数調査」(2025年2月12日)

【図表1】こども食堂の設置数と利用者数の推移

出典を基にNTTデータ経営研究所が作成

【出典】

認定NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえ プレスリリース「【確定値】こども食堂数が「1万867箇所」に~24年度に日本で初めて1万箇所を超え、公立中学校数を上回る~ 2024年度こども食堂全国箇所数調査」(2025年2月12日)

■フードバンク

フードバンクは、企業や個人から安全に食べられるが流通できない食品を回収し、福祉施設や生活困窮者などに無償提供する活動である。年々取り組む団体は増加しており、2019年度は120団体であったが、2024年度には278団体と拡大している 4。

■フードパントリー

フードパントリーは、地域の困窮世帯や子育て家庭などが、必要な食品を無償または低価格で持ち帰ることができる仕組みである。全国的な詳細な設置数をとりまとめているデータは確認できないが、日本初のフードバンクである特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパンがフードパントリーの設置推進に取り組んでおり、2021年時点で、東京、神奈川、埼玉の1都2県で直営または連携しているフードパントリーが200拠点に達している 5。

こども食堂、フードバンク、フードパントリーは食支援を入口として、こどもや家庭に対して多様な支援につながる取り組みを行っている。次章では、こども食堂をはじめとした、全国の食支援の取り組み事例を紹介する。

4 農林水産省「基本計画の策定に向けた検討の視点」(2024年10月)

5 特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパンプレスリリース「10万人プロジェクト ~直営・連携フードパントリー数が東京 神奈川 埼玉合計で200を達成~」(2022年2月23日)

3.こども食堂等におけるさまざまな取り組み状況

山口県の特定非営利活動法人Kananowaは、代表者が夏休みなどの長期休暇時に共働き家庭のこどもが1人で長い時間過ごすことや昼食の準備などにサポートの必要性を感じたことをきっかけに立ち上げられた。食事提供の支援に加えて居場所づくりにも力を入れており、学習支援や多様な習い事教室を提供している。習い事には、卓球、ダンス、プログラミング、アート、ピアノ、習字、囲碁、そろばんなど非常に多様な種類がある。学習支援では、中学校教員や大学生などがボランティアで協力、習い事では、企業が活動場所や道具を提供し、地域住民が講師を務める。講師の中には高齢者もおり、多世代交流の場としての役割も果たしている。さらに行政からの依頼で空き家の使い方などをこどもと共に検討する機会があるなど、こどもの居場所の重要な拠点となっている。

困難な状況にあるこどもへの支援では、母親の精神的不安により引きこもり気味になったこどもに対し、こども本人への支援と並行して学校と連携した母親への継続的サポートを実施している。また、不登校児の受け入れを行い、学校と連携してコミュニティスクールのような役割を担っている。さらに、ネグレクトを受けていた中学生には食事支援、学習支援、居場所の提供を行うなど、困難に直面したこども一人ひとりに対して心のケアと安心できる受け入れ環境の整備を重視した包括的な支援を展開している。

その他にも以下のような取り組みが全国では進められている。

【事例①】大阪府泉佐野市:児童への無料朝食の提供

大阪府泉佐野市では、小学校で週2回、始業前に希望する児童へ無料の朝食を提供する「こども朝食堂」を実施している。家庭の事情で朝食を欠食しがちなこどもを支援し、生活習慣の改善や安心できる居場所づくりにつなげている。

【事例②】沖縄県:飲食店と地域が連携したこどもの食支援

沖縄県などで展開されている「みらいチケット」は、飲食店に来た客が善意で食券を購入し、店内のボードに掲示する。来店したこどもがこのチケットを使い無料で食事が受けられる仕組みである。沖縄県内では200店舗以上が参加し、地域ぐるみでこどもを支援する取り組みが広がっている。

【事例③】新潟市:農家と市民が進める食品ロスとこどもの食・学習支援

新潟市では、農家や市民から集めた規格外野菜や古米を活用し、学生スタッフが調理と学習支援を行う「フレッシュフードシェア」を展開している。食品ロスの削減とともに、食育イベントも実施し、こどもたちの安心できる居場所づくりを実現している。

以上のようにこどもの食支援は全国各地で地域の特性を活かした多様な形で展開されている。

4.こども食堂が抱える課題

こども食堂は、地域における重要な食支援の拠点として全国的に拡大している一方で、運営面や支援体制の面でさまざまな課題を抱えている。以下にこども食堂が抱える課題を運営・支援体制の観点から整理する。

① 運営・資源の持続可能性の課題

資金面では、食材費や光熱費の高騰により運営への負担が増加している。補助金については、使途制限により使い勝手の悪さを感じる団体がある一方で、活用方法を十分に把握できておらず、有効活用しきれていない場合もある。また、申請手続きの複雑さや情報の分かりにくさが運営の障害となっている団体も存在する 6。

人的資源では、ボランティア中心の運営体制のため担い手の確保が課題である。さらに、活動場所や食材保管場所の不足が活動の障壁となるケースや、活動をすればするほど赤字となる事例もあり、持続可能な運営システムの構築が求められている。

6 NTTデータ経営研究所「令和6年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業 地域こどもの生活支援強化事業及びひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業の実態把握等に関する調査研究 報告書」(2025年3月)

② 支援を受けている意識を感じさせない配慮と必要な支援の両立

こども食堂では、支援が必要な家庭であることを意識させないよう、利用条件を設けず誰でも気軽に利用できる場として運営されているケースが少なくない。しかし、このような運営方針により、切実に食支援を必要とするこどもや家庭に適切な支援が届いているかを把握することが困難になっているという声が運営者から聞かれる6。利用者に「支援を受けている」という意識を抱かせることなく、本当に支援を必要とする層に確実にサポートを届けるためには、こどもとのコミュニケーションを通じて日常の変化や状況を把握することが重要である。

③ こども食堂等だけでの支援が困難な場合の対応

こども食堂等だけでは対応できない複合的な課題に対する支援は、行政、学校、社会福祉協議会などの関係機関とのつながりが不可欠である。家庭が複合的な課題を抱えているケースもあるため、食支援を入口とした包括的な支援と専門機関への橋渡し機能が重要になる。学習支援、居場所機能、アウトリーチ支援など多様なニーズに応えるためには、多機関協働による重層的な支援体制の構築が必要であり、その実現には関係機関の理解と協力、継続的な連携体制が必要になる。

5.こどもの食支援において自治体に求められる対応

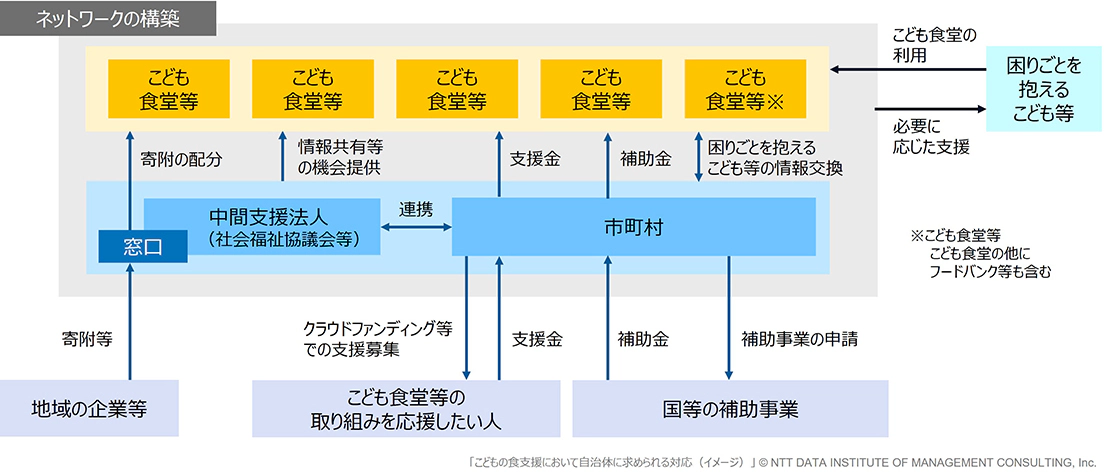

こども食堂やフードバンク、フードパントリーでは、食支援を入口として、こどもへのさまざまな取り組みを行っている。このような団体が力を発揮し、継続的な運営を行えるようにするためには、自治体の支援が重要な役割を果たす。以下に自治体に求められる主な対応を示す(図表2)。

■ネットワークの構築

地域におけるこども食堂同士の横のつながりを強化するため、ネットワークを構築する自治体などがある。ネットワーク化のメリットとしては、地域で活動する団体同士が事例を共有することで、既に同様の課題に対応している団体から助言を得ることができることや、成功事例を知ることで運営の質の向上につながるなどの利点が挙げられる。さらに、自治体とこども食堂等の運営団体が情報交換することで、支援が必要なこどもを適切な機関につなぐことが可能になる。

地域には、こども食堂や学習支援を通じて多様な取り組みを展開するキーパーソンが存在する。こうした人材のネットワークを把握し、必要な支援を行うことで、地域全体の支援の循環を広げることが重要である。

また、ネットワークという枠組みがあることで、運営団体が経済的困難、家庭環境の課題、障害、虐待、不登校等の困難を抱えるこどもへの対応に直面した際、自治体へ相談しやすくなる利点もある。さらに、自治体や社会福祉法人が窓口となってネットワーク化を進めることで、地域企業から食品や寄付金などの支援を受けやすくなる。実際、協力を検討する企業は少なくないが、具体的な関わり方が分からないという声もある。このような場合にも、窓口が一本化されていることで、地域企業などが協力しやすくなるという効果が期待できる。

■資金確保

自治体には、限られた資金を有効に活用しながら、こども食堂等の運営を支援する役割が求められる。効果的な補助の取り組み例として、地域のニーズを把握したうえで、こども食堂の需要が高いにもかかわらず空白地域となっているエリアを特定し、その地域で新たに立ち上がるこども食堂に重点的な補助を行う自治体がある。これは、地域の状況に応じて資金を効果的に活用する好例である。

こどもの食支援に関する補助事業は、こども家庭庁、農林水産省、厚生労働省などが設けている。例えば、こども家庭庁の「地域こどもの生活支援事業」7 は、食支援に加えて学習支援や居場所づくりにも幅広く活用できるが、運営団体が直接申請することはできず、自治体を通じて申請する必要がある。しかし、この事業は十分に活用されていない傾向があり、自治体には利用可能な国の補助金を適切に把握し、運営団体のニーズに応じて積極的に申請を検討する姿勢が求められる。また、クラウドファンディングを活用して運営費を確保することも、こども食堂等の継続的な活動を支える有効な手段の一つといえる。

7 こども家庭庁Webサイト「地域こどもの生活支援強化事業」

【図表2】こどもの食支援において自治体に求められる対応(イメージ)

NTTデータ経営研究所が作成

おわりに

本稿では、こどもの食支援をめぐる現状と課題について整理してきた。こども食堂やフードバンクなどの取り組みは全国で拡大し、食事提供にとどまらず居場所づくりや地域コミュニティの再生に寄与している。一方で、運営の持続可能性や真に必要な家庭への支援到達、地域連携体制の構築など多様な課題も明らかになった。

これらの課題解決には、中間支援団体によるネットワーク構築、自治体による効果的な補助制度の運用、そして地域のキーパーソンとの連携強化が不可欠である。今後は、食支援を入口とした包括的な支援体制を構築し、行政、学校、社会福祉協議会、民間事業者などが連携して地域全体でこどもと家庭を支える仕組みづくりが求められる。