はじめに

1. 水の重要性

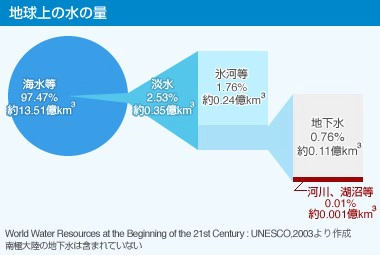

地球には水が豊富に存在しており、水の惑星とも呼ばれている。しかし、地球上に存在する水のうち大部分を海水が占めており、淡水は2.5%しか存在しない。さらに人類が利用できる淡水の割合はわずか0.8%である。

図1 地球上の水の量

出典:国土交通省HP「世界の水資源」

利用可能な淡水量は極めて希少であることに加えて偏在性があり、地球上の僅かな淡水が豊富に利用できる地域もあれば慢性的に不足している地域もある。グローバルサウスでの人口増加による水需要の増加や、気候変動が一因と考えられる干ばつの深刻化など、各地の水を取り巻く状況は大きく変化しており、現状において水が豊富な地域であっても持続的な水利用が困難となる可能性もある。

また、産業においても水は事業活動に欠かせない重要な資源である。自然資本の考え方である「依存」と「影響」という観点では多くの企業が水に「依存」している。

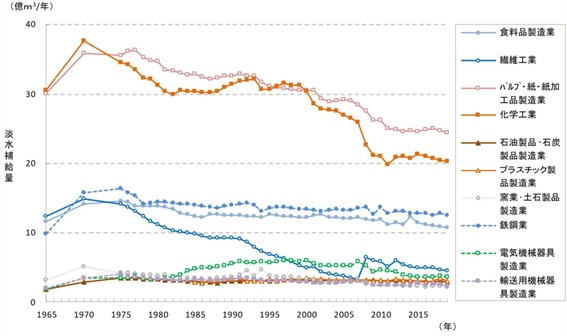

図2 製造業における業種別の淡水補給量

出典:国土交通省「令和4年版 日本の水資源の現況について」

製造業において水使用量が最も多い製紙業界では、パルプを溶解するために大量の水を必要としており、化学・製鉄業界では生産工程での加熱・冷却のために水を多く使用している。また食料品業界、特に飲料業界では製品原料として水を使用するため、事業継続において水は極めて重要な経営資源である。

製造業以外の業界おいても水は重要な役割を果たしている。今や現代の人が一日に目にする情報量は平安時代の人の一生分に相当するほどの情報社会と言われているが、情報社会を支えるインフラの一つであるデータセンターでは水冷式によりサーバーを冷却する場合に多量の水を必要とする i。

このように、幅広い業界において水は事業活動の安定的継続に不可欠な資源となっている。

2. 水リスク評価手法

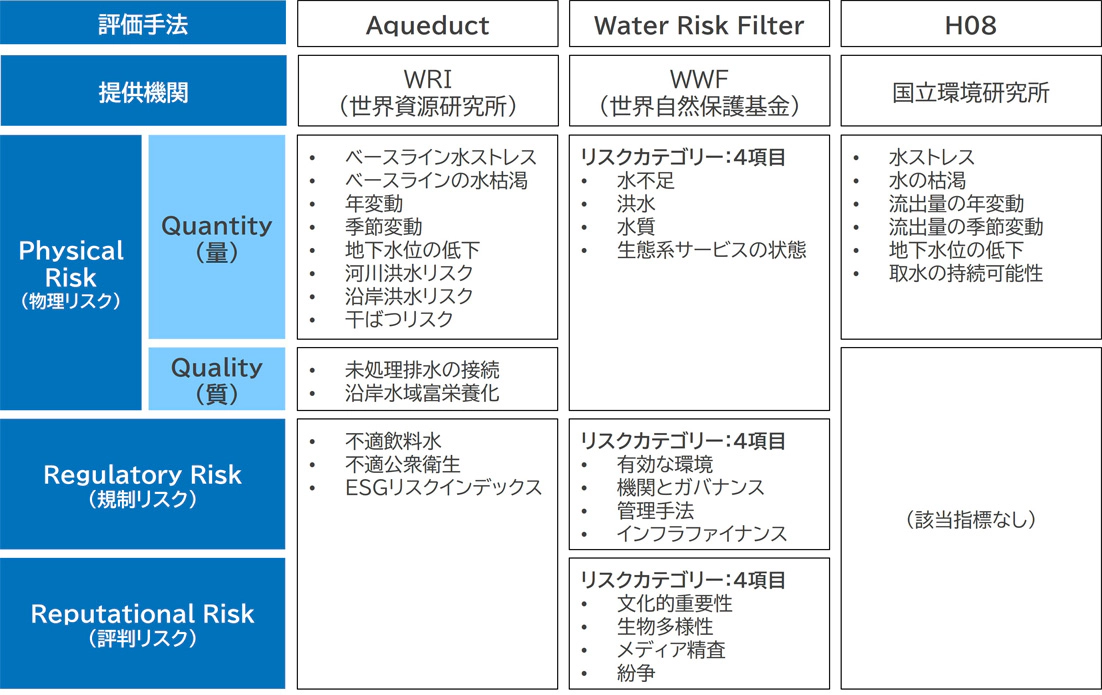

企業が重要な資源である水を持続的に利用しながら事業活動を行うためには、まず工場などの拠点ごとに、どのような水リスクがあるかを把握することが必要である。水リスクは地域により大きく異なるが、公開されている水リスク評価ツールを用いて多数の拠点を網羅的に評価することができる。代表的なツールとして世界資源研究所(WRI)の「Aqueduct」、世界自然保護基金(WWF)の「Water Risk Filter」、国立環境研究委所の「H08」などがある。これらのツールはいずれも工場などの位置情報(経度・緯度)のインプット情報のみで、その場所における水リスクを5段階評価で把握することができる。3つのツールの概要を示す。

図3 水リスク評価ツールの概要

出典:WRI、WWF、国立環境研究所の公開情報を参考にNTTデータ経営研究所作成

水リスクは大きく物理リスク、規制リスク、評判リスクの3つに分類され、さらに物理リスクは量的リスクと質的リスクに分けられる。いずれのツールにおいても量的な物理リスクを網羅しつつ、Aqueduct、Water Risk Filterでは規制リスク、評判リスクを評価対象としている。また、3つのツールに共通する点として、現在(Baseline)のリスクだけでなく将来(Future Projection)のリスクも評価が可能である。例えば、水を原料として使用している飲料企業の評価では、水を原材料として使用することから「水ストレス」(水需給の逼迫度を表す指標)などの量的な物理リスクのみならず、質的な物理リスクの重要度も高い。また、第2回で述べたように自然関連情報開示タスクフォース(TNFD)が公表したフレームワークにおいて地域のステークホルダーとの関わりを考慮することが求められていることから、住民や環境団体などのステークホルダーに関する評判リスクも重要な評価指標となる。

上述のとおり複数の評価ツールがあるが、いずれか1つのツールを使用するよりも複数のツールを併用することが推奨される。理由は2つあり、1つ目は各評価ツールで固有の評価項目があることから網羅的に水リスクを把握できるためである。例えば、Water Risk Filterには他のツールにはない生物多様性や地域での報道に関する評判リスクの評価項目があることや、AqueductとWater Risk Filterとも洪水に関する物理リスクが評価項目にあるが、Aqueductは洪水の影響を受ける人口割合を示す影響度、Water Risk Filterは洪水の発生可能性を評価したものであり、評価している内容に違いがある。2つ目の理由は、複数の評価ツールを活用することで、水リスクの確からしさを把握するためである。前述の3つのツールとも水ストレスのリスクを水文モデル ii により評価しているが、それぞれ異なるモデルやデータセットを用いていることから評価結果は必ずしも一致しない。複数のツールで同様の評価結果が得られればそのリスクは確からしいと判断することができ、違いがあれば精査が必要と位置付けることもできる。WWFにおいても「複数のツールを併用することが推奨されている iii」が、これは特に2点目の理由によるものである。

このように複数のツールを併用することで、世界に多数の拠点が立地する場合でも網羅的にかつ一定の確からしさにより水リスクを評価することが可能であるが、一方で評価ツールによる限界もある。例えば、水ストレスは水文モデルにより該当する場所のリスクを評価しているが、その区分は最小でも100km2程度であり必ずしも該当箇所のピンポイントの評価結果ではない。実際に、評価ツールでは水ストレスのリスクが高い場合でも、実際にはその地域の地下水の涵養(かんよう)量が使用量を大きく上回っているというケースもある。また法規制に関してもツールによる評価には限界がある。例えば、韓国では水環境保全法を改正し、2019年10月から放流水の有機物質に関する規制項目がCOD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)からTOC(Total Organic Carbon:全有機炭素)に変更されている iv。これは特に製造業にとっては大きな影響を受ける可能性がある改正であるが、評価ツールで把握できるのはツール策定時の政策や法令の策定、施行状況を指標としたリスク評価の結果であることから、このような最新の規制動向を把握することは難しい。

評価ツールは水リスクを網羅的に把握できる観点で有用であるが、リスクの精度や詳細なリスクの内容を把握する観点では課題があることを理解した上で活用することが重要である。

3. 企業の水リスクマネジメント

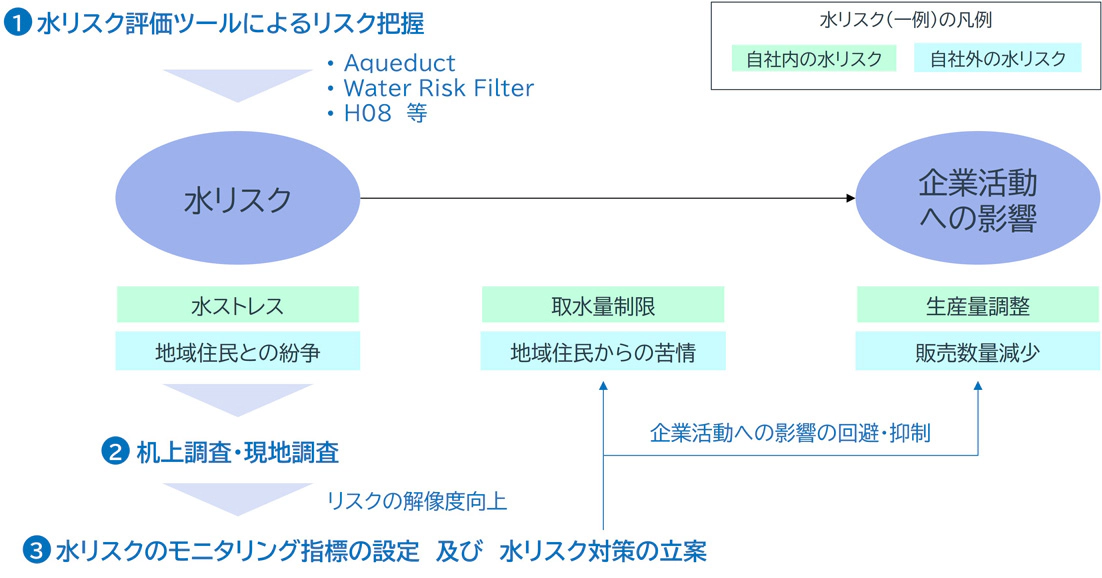

水リスクの評価を行う目的は単にリスクを把握するためだけでなく、リスクをモニタリングし、リスクが顕在化するタイミングで適切に対策を実行し、事業活動への影響を最小限とするマネジメントを行うためである。筆者が考える水リスクマネジメントの全体像を図に示す。

図4 水リスクマネジメントの全体像

水リスクマネジメントを行うためには、リスク評価で把握したリスクの発生要因を要素分解、具体化して、モニタリング可能なレベルにリスクの解像度を高める必要がある。特に現時点で顕在化していないが将来企業活動に影響を与える可能性が考えられるリスクについては、事業活動への影響を抑制する対策の検討に加えて、リスクの主な発生要因を把握した上で指標を設定し、モニタリングすることが重要である。

しかし、評価ツールによる水リスク評価のみではリスクの解像度が低く、リスクをモニタリングする指標の設定が困難となり得ることが課題となる。例えば、評価ツールにより水ストレスのリスクが高いことを把握したとしても、事業活動に影響を及ぼす形でリスクが顕在化する要因が需要量と供給量のどちらにあるのか、水需要は農業用や産業用などの用途があるがどの用途の需要量が多いのか、需要量が多い用途の水使用量は増加傾向にあるのか、などの水需給の状況は評価ツールでは把握できない。上述したように、モニタリング指標を設定するためにはリスクが顕在化する要因を要素分解、具体化し、リスク顕在化の主要な要素をモニタリング指標として設定するプロセスが必要となる。水ストレスのモニタリング指標例として、取水源への水の供給元となる降雨量、取水源を同じくする生活用水の需要量が増えている場合は人口を指標に設定してモニタリングすることなどが挙げられる。

また、水不足や水質汚濁などの水リスクは気候変動と異なり影響が及ぶ範囲が比較的小さいローカルな問題であり、第2回で述べたようにTNFDの情報開示フレームワークでは自然資本に関する「依存」と「影響」の評価に加えて地域のステークホルダーを考慮することが求められている。そのため、水リスクマネジメントで対象とするものは水の持続的な利用などの自社内に関する内容だけでなく、地域住民といった地域のステークホルダーとの関係構築などの自社外に関する内容も含めることが重要と考える。評価ツールによる評判リスクの把握に加えて、地域のステークホルダーとして地域住民のほか、先住民や環境団体などその他にどのようなステークホルダーが存在するのか、またそれらのステークホルダーとの水使用に関する紛争の可能性の有無などの状況把握を行うことが重要である。

リスクに対する対策を立案し、リスクの顕在化の可能性をモニタリングしながら、適切なタイミングで実行できるようにすることが水リスクマネジメントのあり方であるが、こうした一連のマネジメントを行うためには評価ツールによるリスク評価に加えて、行政の公表データや文献、メディア報道などの二次情報を収集する机上調査と、工場などの自社拠点のスタッフや地域のステークホルダーなどとの直接対話を含めた現地調査が必要である。机上調査で得られた情報を基に水リスクに関する具体的な問いを設定し、現地調査において自社拠点のスタッフや地域のステークホルダーと設定した問いに関する議論を行った上で、モニタリング指標の設定や対策立案を行う。問いの設定例として、量的な物理リスクについては以下のような問いが設定される。

- 過去に発生した干ばつによる水の供給制限はあったのか

- 水の供給制限があった際、操業への影響はあったのか

- 水の供給制限を事前に把握するためにどのような指標が設定できるのか

- 水の供給制限に対してどのような現在及び将来の対策が考えられるのか

このように、水は企業の事業活動にとって必要不可欠な資源であることから自社内の水リスクのマネジメントが重要であり、加えて地域のステークホルダーとの関係構築などの自社外の水リスクのマネジメントも求められる。水リスクは地域により大きく異なることから、マネジメントプランの策定においては全社のサステナビリティを所管する部署だけでなく、工場などの各自社拠点も巻き込んで密にコミュニケーションを取りながら進めることが鍵となる。

次回は、重要な資源である水を持続的に利用するための具体的なアプローチについて解説する。

参考文献

WRI「Aqueduct 4.0: Updated decision-relevant global water risk indicators」

WWF「WWF WATER RISK FILTER METHODOLOGY DOCUMENTATION, JANUARY 2023」

Naota Hanasaki's web site「水リスクの解説」

WWF「RIGHT TOOL FOR THE JOB:Tools and Approaches for Companies and Investors to Assess Water Risks and Shared Water Challenges」

----------

i 日経XTECH「空冷・水冷のどっちがよく冷える? データセンターの冷却方法」

ii 総合化学技術会議「地球規模水循環変動研究のこれから-地球と生命と社会の持続性を支える水循環系の構築へ向けて-」

iv 水ビジネス・ジャーナル「韓国環境部、水環境保全法を改定し、廃水の測定基準を変更へ」

コンサルティングサービスについて

当社では、CDP回答支援、TCFD・TNFD対応支援に関する、各種コンサルティングサービスをご提供しています。