はじめに

1. 資源としての水

第3回で述べたように、水は企業の事業活動にとって必要不可欠な資源である。このことから、水を有効に利用することは事業活動による環境負荷を低減するCSRの側面に加えて、自社拠点が使用する水源の保全、ひいては事業活動の継続のために不可欠な取り組みといえるだろう。

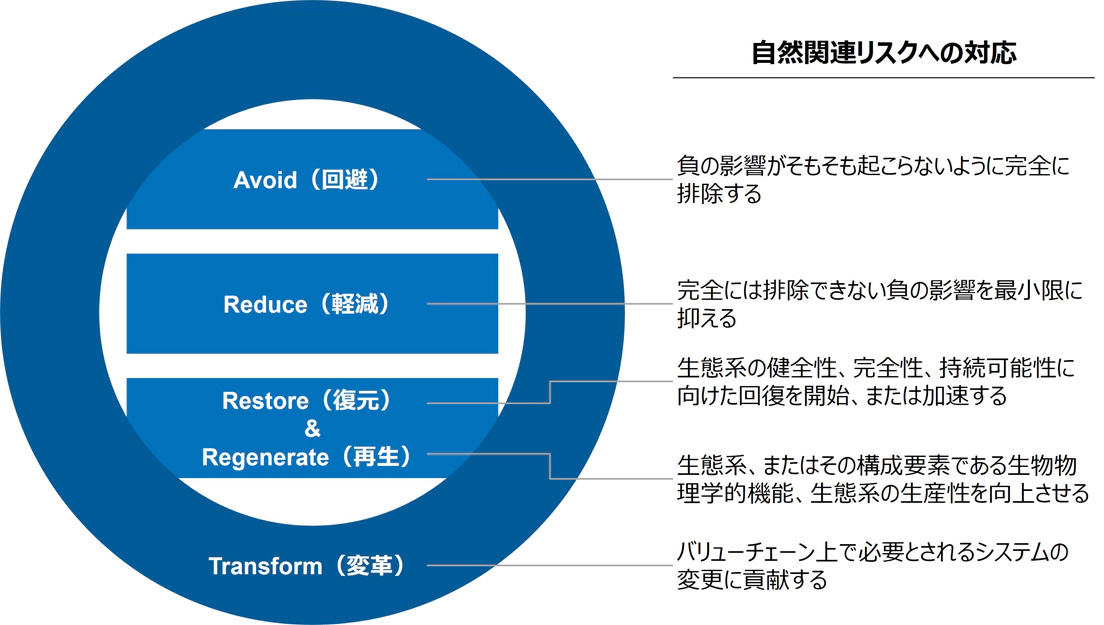

自然関連情報開示タスクフォース(TNFD)では、自然関連のリスクと機会への対応策を検討するフレームワークとして、SBTN(Science Based Targets Network)が提唱するAR3Tが示されている i 。AR3Tは自然関連リスクの回避(Avoid)、軽減(Reduce)、復元・再生(Restore & Regenerate)、変革(Transform)の頭文字の略称である。

図1 AR3Tフレームワーク

出典:TNFD「Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures September 2023」を参考にNTTデータ経営研究所作成

水の代表的なリスク指標である水ストレス(水需給の逼迫度を表す指標)への対応策を考える場合、回避(Avoid)、軽減(Reduce)として自社での水の使用量削減などの取り組みが挙げられ、復元・再生(Restore & Regenerate)、変革(Transform)においては自社内だけでなく、取水源の流域、またはサプライヤーなどのバリューチェーンを対象に自社外のステークホルダーと協働で取り組むことも必要となる。

2024年5月に、サーキュラリティ(循環性)評価の規格(ISO59020)が公開され ii、評価の対象としてプラスチックなどの素材資源だけでなく水資源も含まれており、持続的な水の利用は自然資本の観点に加えて、サーキュラーエコノミーの観点でも重要となる。

これらを踏まえ、持続的な水利用のための自社内でのアプローチ、そして流域やバリューチェーンなどの自社外を含むアプローチについてそれぞれ述べていきたい。

2. 持続的な水利用のための自社内でのアプローチ

自社内の回避(Avoid)、軽減(Reduce)のアプローチとして、水は企業の事業活動にとって必要不可欠な資源であることから、持続的な水利用に向けてはプラスチックなどの素材資源と同じく3Rのアプローチで自社内の取り組みを考えることが可能であるだろう。水における3Rとしては「水の使用量を減らす Reduce」、「水を繰り返し使用する Reuse」、「使用した水を浄化後に再利用する Recycle」と位置付けることができる。事業活動における水の3Rの取り組みの具体例を示す。

表1 自社内における水の3Rの取り組み例

Reduce | ・空調設備の冷却方法を水冷式から空冷式に変更する ・生産設備の洗浄の頻度または水量を削減する ・ボイラ設備のブロー水量を削減する | ||

|---|---|---|---|

Reuse | ・設備の冷却水を一過式から循環式に変更する ・RO膜(逆浸透膜)の濃縮水を生産設備の洗浄水として使用する | ||

Recycle | ・浄化処理後の廃水を緑地散水に利用する ・浄化処理後の廃水を更に高度処理した後に冷却塔の補給水に利用する | ||

このように3Rの枠組で水の使用量削減の取り組みを検討・整理することが考えられるが、実施に向けては取り組みの優先順位を設定することも重要となる。設備投資や操業への影響評価が必要などの課題がある取り組みもあれば、付帯効果としてエネルギーなどに係るランニングコストの削減が見込まれるなど、実施が比較的容易な取り組みもある。例えば、表1で挙げた例では、ボイラ設備のブロー水量の削減は既存設備で実施できる可能性が高く、かつエネルギーコストの削減が期待できるため優先順位は高くなる。一方で、廃水の高度処理後の再利用は設備投資が必要で、かつ再利用先によっては影響有無の評価が必要となることから中長期的な取り組みとなると考えられる。

また、多数の拠点を有している企業では拠点ごとに水使用の環境が異なることに留意が必要だ。上水を使用して廃水を下水に放流している拠点では、水使用量の削減が上下水コストの削減に直結するため取り組みを行うインセンティブが働きやすい。一方で、地下水を自社で取水して浄化した廃水を河川に放流している拠点では、水の削減によるコストメリットが得られにくいことから取り組みが進みにくいことが考えられる。このように、各拠点が置かれている水使用の環境によって取り組みの進みやすさが異なる場合がある。この課題を解決する方法の1つがインターナル・ウォーター・プライシング(IWP)iii である。例えば、上下水を使用している拠点の水単価に合わせてIWPの価格を設定することにより、従来は水単価が安価で水使用量の削減によるコストメリットが得られにくい拠点でも、水単価が高い拠点と同様に取り組みを行うインセンティブが働く仕組みとなり、拠点による取り組みの進めやすさの違いを解消することが期待できる。

3. 持続的な水利用のための自社外を含むアプローチ

自社外を含む復元・再生(Restore & Regenerate)、変革(Transform)のアプローチについて、企業の取り組み事例を交えながら述べていきたい。

(1)復元・再生(Restore & Regenerate)

復元・再生(Restore & Regenerate)のアプローチとして、工場などの自社拠点の取水源を保全する取り組みが挙げられる。水を原料として使用している食品・飲料業界では、工場の取水源として地下水を使用していることも多く、ウォーターニュートラル iv の目標を設定している企業も複数あり、森林を保全することにより自社で使用している水量を地下水に涵養(かんよう)する水源保全の取り組み事例がある。森林の保全の取り組み方法は複数のパターンがみられ、自社で森林を保有して管理している場合や、自治体と連携して森林組合への支援を通じた保全活動を行っている場合がある。また、IT業界においてもデータセンターでの冷却用途に水を多く使用しており、GAFAMなどのビッグ・テック企業が食品・飲料業界と同様にウォーターニュートラルの目標を設定している。例えばMicrosoftでは、水質改善や水生生息地の保全の取り組みを行い、量的だけでなく質的な復元・再生を行っている v。

(2)変革(Transform)

変革(Transform)は図1で示したように、バリューチェーン上で必要とされるシステムの変更を伴うものとされている。ここでのシステムとは流域のステークホルダーやサプライヤーとの関係、取引のあり方であり、変革とは自然資本の保全に向けてそのあり方を変えるものと捉えることができるだろう。

国内の事例では、熊本において企業と農家などのステークホルダーが協働で地下水涵養を行う水田湛水(たんすい)事業が行われており、収穫した農産物を地下水を育む食べ物として販売する「ウォーターオフセット」の事業も併せて行われている。この事例では自治体や関連団体などの様々な知見を持つステークホルダーと連携することで企業の貢献による地下水涵養量を可視化しているとともに、農家が協力する企業等からの助成金などによるインセンティブを得られることで、企業と農家の双方にメリットがある仕組みとなっている。

海外の事例では、ドイツの食品小売企業であるEDEKAがサプライヤーである農家との長期的パートナーシップを通じて、農家におけるAWS認証(Alliance for Water Stewardship、持続可能な水利用管理の国際認証)の取得を支援している。AWSでは水の課題やリスクを把握し、水資源管理のための計画を策定、実行、そして評価し、取り組みに関する情報を開示するフレームワークが設定されており、EDEKAはAWS認証の取得を支援する形で農家が水資源管理を行う仕組みを構築し、バリューチェーンでの持続的な水利用に貢献している。この取り組みの特徴は、企業が単純に農家に持続的な水利用の取り組みを促すだけではなく、農家とのパートナーシップを通じて、長期的な取引を担保することでサプライヤーである農家にもインセンティブを付与していることにある。

上述した2つの変革(Transform)の事例は、水資源の保全に向けた協働を通じて流域のステークホルダーやサプライヤーである農家との既存の関係性、つまりシステムを変更している取り組みと言える。2つの事例の共通点として、企業がステークホルダーとWin-Winの関係となる仕組みを構築して水資源の保全に取り組むことにより取り組みが一過性で終わらず継続的に実施されていることが挙げられる。

このように、近年においては、企業の持続的な水利用のアプローチとして自社内での回避(Avoid)、軽減(Reduce)取り組みに留まらず、自社外のステークホルダーなどとの協働による復元・再生(Restore & Regenerate)、変革(Transform)の取り組みが行われて始めている。前者の回避(Avoid)、軽減(Reduce)は従来から行われている取り組みであるが、後者の復元・再生(Restore & Regenerate)、変革(Transform)についてはAR3TとしてTNFDの情報開示フレームワークで示されたことから、今後企業が行うべき水資源保全の取り組みとして急速に求められていくだろう。自然資本のリスクに対応しながら持続的に事業を行っていくために、本稿で取り上げた取り組み事例が重要な示唆となることを期待する。

次回は、自然資本に関するシナリオ分析のあり方について解説する。

参考文献

TNFD「Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures September 2023」

東京大学 村上進亮氏「サーキュラリティの評価とクリティカリティ」

経済産業省「資源循環経済政策を巡る動向とそのあり方について」(令和5年12月)

熊本市「熊本市の持続可能な地下水保全に関する官民連携の取組について」(令和5年2月16日)

EDEKA「サプライチェーンでの責任ある水利用管理(ウォーター・スチュワードシップ)」(2024年3月22日)

Alliance for Water Stewardship「THE AWS STANDARD 2.0」

----------

i SBTN HP https://sciencebasedtargetsnetwork.org/how-it-works/act/

ii ISO HP「Standards by ISO/TC 323」

iii 水道事業者に支払う料金やその他の直接的な供給コストを超えて、組織にとっての水の経済的価値を金銭的に反映した指標

iv 事業活動による取水・排水による水資源への影響を最終的にゼロにすること

v Microsoft「Water replenishment:Our learnings on the journey to water positive」

コンサルティングサービスについて

当社では、CDP回答支援、TCFD・TNFD対応支援に関する、各種コンサルティングサービスをご提供しています。