【Sports-Tech & Business Lab主催のオンライン研究会を開催】

「スポーツ脳科学」はいわば、「ヒトの適応可能性」を探る学問でもある。ヒトはスポーツを通じて運動・認知機能を高め、驚くべき巧みな技を可能にし、人々を魅了する。その背景には筋肉だけではなく、脳を中心とした中枢神経系適応が生じていると考えられる。この中枢神経系は、常に外部環境からの感覚情報を取り入れ、情報を統合し、実際の運動指令を生成する役割を有する。その結果、私たちは活動することができるのだ。まさに、中枢神経系は私たちが生きていくうえで欠かせない、本質的な機能を有している。特に、この機能を最大限に高めているのが、高い意欲を持ち、激しいトレーニングを重ねてきたアスリートであると考えられる。

つまり、スポーツ脳科学は、なぜアスリートが驚くべき技を成しえるのか、中枢神経系の適応からその機序を明らかにし、スポーツパフォーマンスを高めるのはもちろんのこと、ヒトそのものが有する能力を拡張させることも目標とする学問ともいえる。得られた知見はスポーツの場面だけではなく、少子高齢化により労働力不足が顕著となる日本において、個人の能力を高め、生産性向上にも応用できる可能性を秘めている。これまでは、先進技術によりデジタル化が促進され社会システムの「効率化」が促進されてきた。一方で、個人の能力の「最大化」を志向するスポーツ脳科学は、事業応用が進んでいない実態があるが、上記の理由から、個々の力を拡張することにより、国難を解決する可能性がある。その可能性に迫る最先端の研究や今後の展望、事業応用について考える機会を作りたいと考えた。

そこで、弊社と早稲田大学スポーツビジネス研究所が共同で設立・運営している「Sports-Tech & Business Lab(以下、STBL)」では、スポーツ脳科学とテクノロジーを融合し、どのような未来を築くべきか議論するため、去る2021年7月19日にオンラインでの研究会を開催した※1。

研究会では、実際にトップランナーとして研究をしている慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 牛山 潤一先生、慶應義塾大学 大学院理工学研究科 特任講師 武見 充晃先生、早稲田大学理工学術院 日本学術振興会特別研究員(PD) 向井 香瑛先生、東京大学 大学院総合文化研究科身体運動科学研究室 中西 智也先生の4名の有識者をお招きし、プレゼンテーションおよびパネルディスカッションを行い、業界の最新動向や今後の展望に迫る、中身の濃い議論をすることができた。

本稿では、登壇者のプレゼンテーション内容の概要紹介と、パネルディスカッションにおける議論の概要を紹介しつつ、議論のポイントや得られた示唆について見解を述べたい。

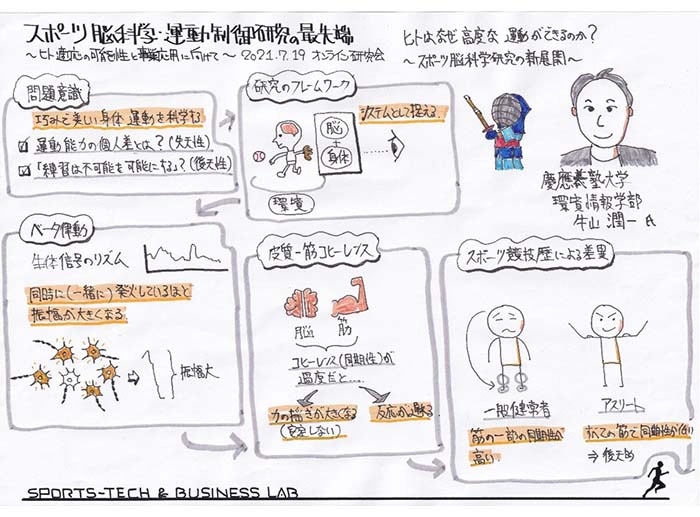

【ヒトはなぜ高度な運動ができるのか?~スポーツ脳科学研究の新展開~】

牛山氏の専門は「運動制御」「神経生理学」であり、脳波や筋電図、電気刺激など多彩な手法を駆使して「ヒトはいかにして動けるのか?」を明らかにすることである。牛山氏からは、本研究会のテーマに対して以下のような提案があった。

■ヒトの運動を「脳-身体のシステム」として捉えることが本質的である

ヒトの運動は脳からの指令を末梢運動器官で表現し、得られた結果を再度脳に送り返し、修正や学習を行う。つまり、脳と身体の循環の中でヒトは巧みな運動を獲得する。どちらかしかを見ないことは本質的な理解につながらない。そこで運動中の脳波と筋電図を同時取得し、その信号を比較する「皮質-筋コヒーレンス」手法を用いて、ヒト(特に熟練者)がなぜ巧みな運動を行えるのかを明らかにしてきた※2,3。脳にばかり注目するのではなく、運動結果と対応させてシステム論的に理解することが必要である。

■アスリートの特徴はまだ解明途中で、今後新しい発見がたくさん出てきそうである

皮質-筋コヒーレンスを用いると、初心者では過剰なコヒーレンスが生じるものの、熟練者ではコヒーレンスが低下していることが明らかとなってきた※4。この機序はまだ明らかでないが、知見を増やすことでヒトがどのように脳-身体のシステムを適応させていくか、明らかにできる可能性がある。このことにより「運動音痴」の改善も可能と見込んでいる。

■スポーツ脳科学は学生教育に非常に有用である

上述のようにスポーツ脳科学は、単なる脳科学の知識だけでなく、表現型としてどのような表出がされるか、さらにトレーニングや学習によってどのように適応が生じるかといった仕組みを学ぶこともできる。この一連の「ヒトが適応する仕組み」を学ぶことは、自身の健康増進だけでなく、高齢者や障がい者の他者理解へも応用できるため、学生教育に大いに活用できる学問ではないだろうか。

図 「ヒトはなぜ高度な運動ができるのか?」のグラレコ

出所:NGRA : NTT Graphic Recording Associationにて作成

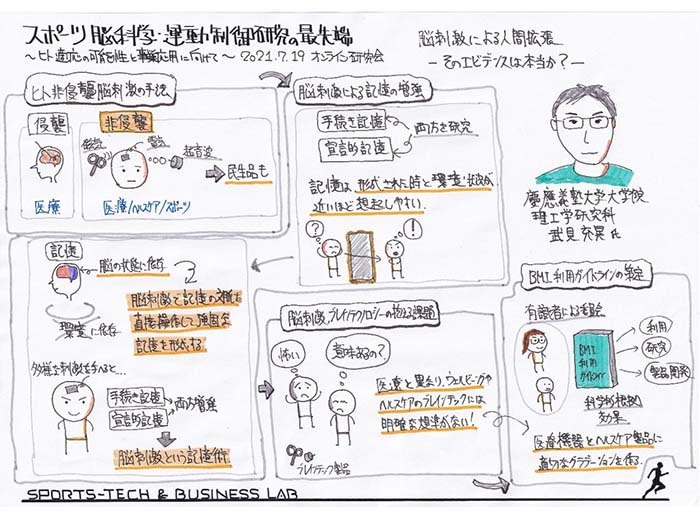

【脳刺激による人間拡張 −そのエビデンスは本当か?−】

武見氏の専門は「理工学」「運動制御」「脳神経科学」であり、これまでブレイン・マシン・インターフェース(Brain-Machine Interface: BMI)技術の研究開発を行ってきた※5。特に「脳刺激法」に関しては国内の研究者をリードする立場である。技術開発だけでなく、2021年からは、誰もが安心・安全・適切にブレインテック技術を利用できる社会を築くことを目的としたBMI利用ガイドライン作成委員会(課題推進者:金井 良太、株式会社アラヤ)※6の中核メンバーとして活躍している。

STBLのスポーツ脳科学研究会は、武見氏から紹介のあった「BMI利用ガイドライン」については、今後の産官学連携を進める上で必要不可欠な仕組みであると考えている。また、有識者だけでなく、参加者やユーザー側との意見交換を経て、より一般市民の意見が反映された、利用されやすいガイドラインであるべき、と考えている。そのため、武見氏の講演後、参加者にアンケートを行った。その結果を以下に記載する。

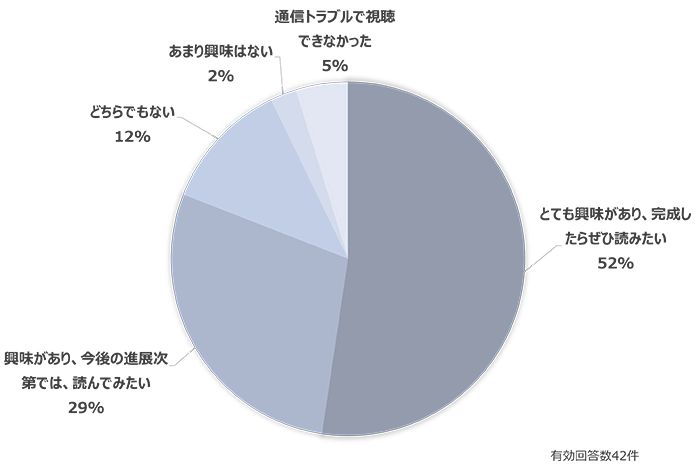

質問1:「ムーンショットプロジェクト」のBMIガイドライン策定案につきまして、関心度をお聞かせください

以下の表の通り、「とても興味があり、完成したらぜひ読みたい」が52%、「興味があり、今後の進展次第では、読んでみたい」が29%と、関心度は比較的高かった。

表 BMIガイドラインの関心度

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

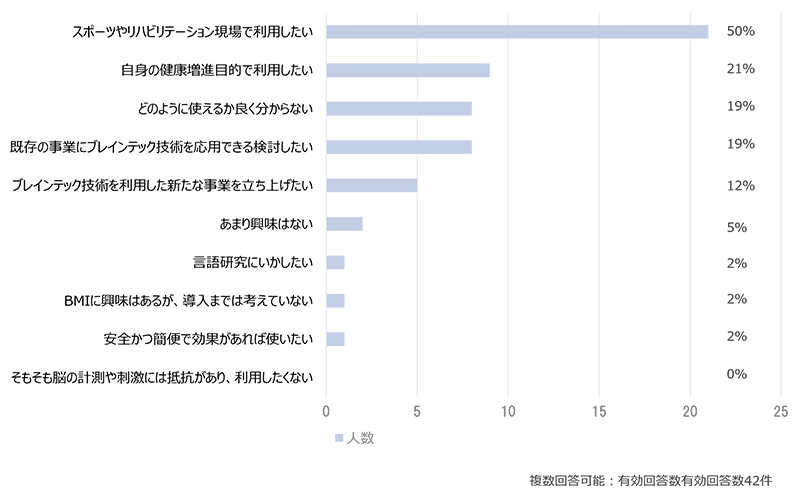

質問2: BMIガイドラインが策定されたら、市販ブレインテック製品を健康増進や事業で利用したいですか?

以下の表の通り、「スポーツやリハビリテーション現場で利用したい」が21人(50%)、「自身の健康増進目的で利用したい」が9人(21%)という結果であった。

表 ブレインテック製品の利用先

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

質問3: BMIガイドラインについて、ガイドラインに取り上げて欲しい内容などがありましたら、是非ご記入ください。

例)脳波訓練は運動機能向上に有効か?睡眠状態のモニタリングは正確か?そもそもBMIとは何か?

- 脳波訓練は日常生活活動能力を向上させるか

- 脳波訓練は運動機能向上、言語習得に有効か?

- 注意の分配あるいは焦点化に有効か(例えば高齢者のドライビングのためのトレーニングや評価)

- 用いることによっての副作用・併用禁忌、他者に用いる場合の条件(ライセンス?)

- 精神症状や疲労感軽減に有効か。

- 脳波訓練など、どのような脳障害(鬱、知覚障害など)にどのような方法が有効適用できるか。

質問4: BMIガイドラインやニューロテック技術に関して、ご意見、ご質問、などありましたらご記入ください

- 人間に対する工学的なアプローチという印象が強く、人間性に対する感情と必ずしも調和しないように感じますが、医学的な効果があるのであれば、それとして認めるべきかもしれないとも思います。

- 発表の中でありました「脳刺激をしてみたいか」という質問に対しては私はYESです。

- まだ、理解が浅いので、理解を深めたい。

- tDCSを用いた臨床研究を行っています。実際多くの非認可の機器が出回っているのを散見します。ガイドラインの作成は非常に重要かつ必須だと思います。これまで漠然と疑問に感じていましたが、トクホ(食品)の考え方がスッと入ってきました。

- 折角作るのであれば、日進月歩の分野なので、作ったガイドラインを管理する、更新する仕組みも予め必要かと思いました。

- 脳に影響を与えるので、倫理面なども気になる。(AIや遺伝子操作などと同様に)

アンケートの結果、ガイドラインを「読んでみたい」という回答は81%と関心が大変高い取り組みであることが分かった。本研究会が「脳科学」をテーマとしているため、元々関心が高い参加者が多かったことが理由とも考えられるが、技術革新が進む一方で、このような一定の基準が求められていることが明らかとなった。一方で「どのように使えるか分からない」「○○に有効であるのか」といった期待と疑問が交錯し、混沌としているのが現状ともいえる。そのため、BMIガイドラインには、エビデンスに基づいて「何が、どこまでできるのか、どのように利用すればよいのか」を一般市民に分かりやすく記述することが期待される。

図 「脳刺激による人間拡張」のグラレコ

出所:NGRA : NTT Graphic Recording Associationにて作成

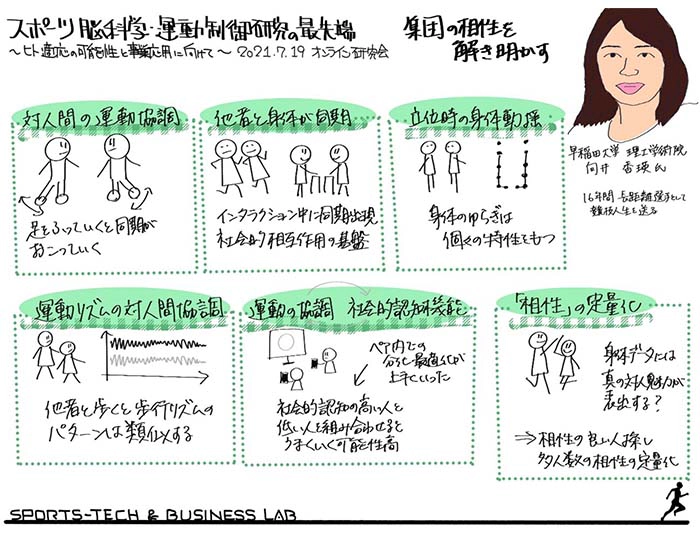

【集団の相性を解き明かす】

向井氏は「認知心理学」の専門であり、自身も陸上選手として活躍していた。その中で「レーンの隣で走る選手が異なると、自分の走りに何らかの影響が出るのでは?」という疑問をもち、「対人間の運動協調」というテーマを掲げ、数々の研究を行ってきた。向井氏は特に「コンビを組む人との相性によって運動協調は変化するのでは?」という仮説を持ち、実際に、社会的認知の高い人と低い人がペアを組むと、適応がスムーズであることを明らかにした※7。身体運動の技能だけでなく、社会性の組み合わせが運動結果に影響することは、大変斬新な結果である。スポーツ現場はもとより、社会生活においても「相性」は大変重要なテーマであり、多くの人が悩みを抱えている課題でもある。

向井氏の研究は、運動・スポーツを通して、この相性の状態を定量化しマッチング技術の開発や、逆に運動によって相性が悪い関係性を改善させうる可能性も示した。まだ研究段階ではあるが、スポーツの範囲を超えて、一般社会での人間関係や生産性向上が可能な研究であり、今後の発展が期待される。

図 「集団の相性を解き明かす」のグラレコ

出所:NGRA : NTT Graphic Recording Associationにて作成

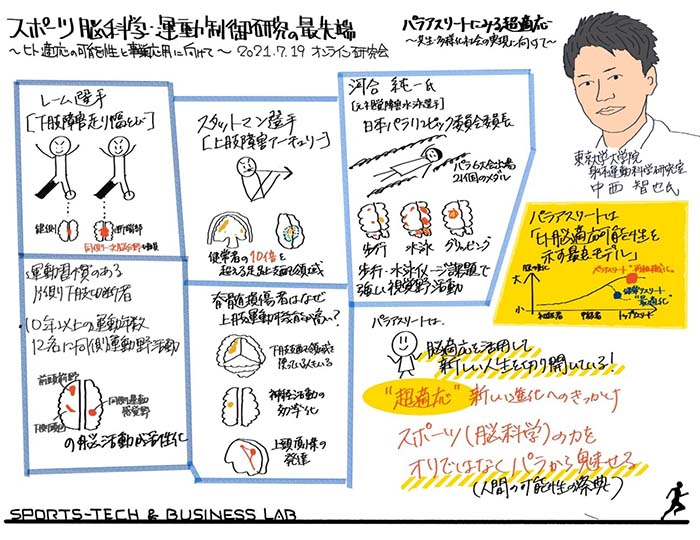

【パラアスリートにみる超適応~共生・多様化社会の実現に向けて~】

中西氏の専門は「リハビリテーション科学」「運動制御」「脳科学」である。中西氏は理学療法士としての臨床経験から、まれにみる「医学的常識を超えた回復を示す人」に、ヒトが有する本質的な適応能力を解明できるかのヒントがあるのではないか、と仮説を立てた。その最たる例が、健常者もなしえない様々な技を魅せてくれるパラリンピックアスリートと考え、MRIを用いた脳計測により適応を明らかにしてきた。100名近くにおよぶ脳計測から明らかになった点は、パラスポーツを行っている人は、脳の使い方が健常者と全く異なっていることである。ヒト脳は末梢からの求心性信号入力が変化すると、代謝状態が変化し、再組織化が生じやすい脳状態となる。つまり、どのような障がいであっても、受傷後は脳が変化しやすい状態である。この状態でスポーツを行うことで「障がい由来性の可塑的変化」と「使用頻度依存性の可塑的変化」の相互作用が生じ、健常者では見られない脳の適応が生じることができる※8,9。また、中西氏は、選手たちは脳が驚くべき適応をしてスポーツパフォーマンスを高めているだけではなく、社会生活でも非常に前向きな意欲を持ち、多彩な活躍をしている点に注目した。障がいの後に、脳適応を利用して、残った身体機能を最大限に高める。すると、受傷前の自分や健常者を越える能力を獲得することができる。つまり、障がいは失うことではなく、新たな進化へのきっかけであり、「超適応」と表現することができるのではないだろうかと考えた。

中西氏は障がい者に生じる超適応を「次世代の多様化・共生社会」の創生へとつなげたいと意気込んでいる。すなわち、脳の使い方が違うということは、障がい者にしかできないこと、感じられないこと、気づけないことが確実にあるはずであり、健常者と手を組むことで、これまでにないものを作り出すことができると考えられる。健常者と障がい者の関係性を発展させ、多くの社会課題を解決させうる研究テーマになりうるものであり、今後の産官学連携が期待される内容である。

図 「パラアスリートにみる超適応」のグラレコ

出所:NGRA : NTT Graphic Recording Associationにて作成

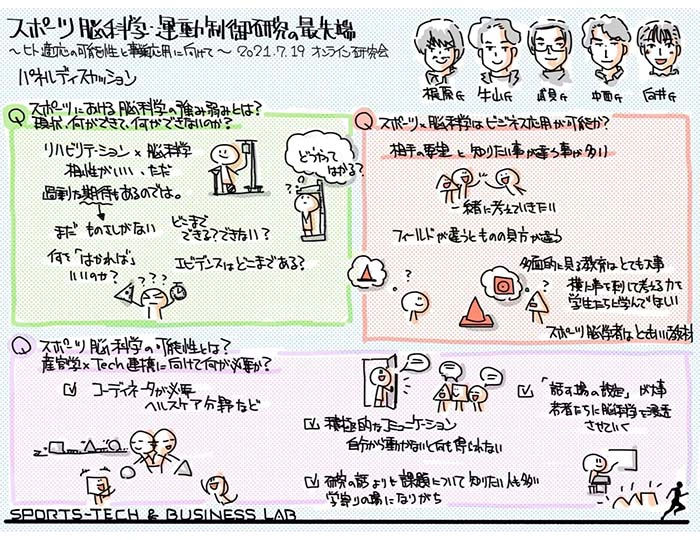

【パネルディスカッション】

最後に、4名の演者とモデレーターであり日本予防理学療法学会運営幹事でもある当社コンサルタントの梶原 侑馬を交えて、パネルディスカッションが行われた。ディスカッションの要点については以下に概説する。

図 「パネルディスカッション」のグラレコ

出所:NGRA : NTT Graphic Recording Associationにて作成

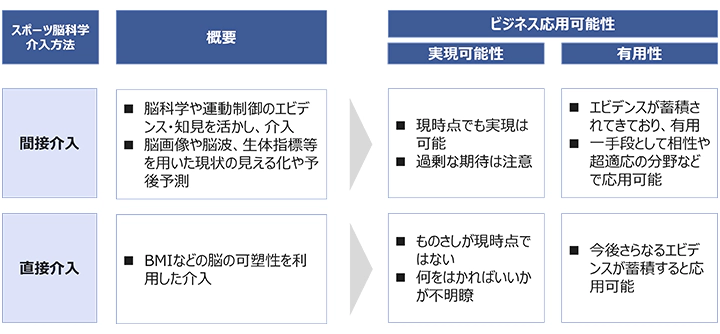

(1)スポーツにおける脳科学の強み弱みとは?~現状、何ができて、何ができないのか~

(1)のディスカッションにおいて、以下のような意見が出た。

- 本研究会のテーマのように、スポーツ脳科学の最大の強みは「ヒトの適応力」を引き出せる点にある。

- 近い分野に「ヘルスケア」があるが、ヘルスケアは計測機器の発展やデジタル化、システム化を通じて生体情報も元に“個人の状態に基づいた最適なソリューション”を提供可能なことが最大の強みである。

- 一方、スポーツ脳科学も共通する部分はあるが、最適化ではなく「どこまで適応することができるのか?いかに能力を引き上げることができるのか?」を志向している。つまり、“個人の状態を効率よく最大限に引き延ばすソリューション”の提供が可能である。

- この部分はヘルスケアと比較して遅れており、ビジネス応用に至っている例はほとんどない点が弱みである。市場規模や予測なども困難である。一方、その分競合は少なく、アイデア勝負でこれまでにない事業の考案が可能であり、可能性が大きな分野であると考えられる。

(2)スポーツ×脳科学はビジネス応用が可能か?

(2)のディスカッションにおいて、以下のような意見が出た。

- 十分に可能であるが、ヘルスケアなど近い分野と比べて、アカデミアと産業界の融合が進んでいない。

- 両者の事情に精通したコーディネーター的役割がまず必要である。

- 「脳計測や刺激」のように脳に直接介入する場合では、BMIガイドラインの動向に注目しつつ、完成を待った方が良い(ガイドラインの進行状況は適宜web上で公開されていく予定である)。

- 一方、向井氏や中西氏の発表のように、既存のビジネスに脳科学をスパイスとして加えたり、発展させることは十分可能である。基本的にどのような分野とも相性が良い。具体的な例は、というと個別性がかなり強いのですぐには言及できないが、少なくとも多くの事業者が、脳科学を取り入れることに前向きになり、研究者等と対話の機会をもつことで、これまでにない事業展開ができる可能性は無限大にあると考えられる。

そして、(1)、(2)の議論内容をまとめたものが以下の図となる。

図 スポーツ脳科学分野における介入方法とビジネス応用可能性

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

(3)スポーツ脳科学の可能性とは?~産学官×Tech連携に向けて、何が必要か~

(3)のディスカッションにおいて、

スポーツ脳科学の課題として、

- 研究者とユーザーの期待値が乖離していることが多い。特に、ユーザー側から過剰な期待をされ、研究側が「それはできない」となり、発展しないことが多い。結果、「強みと弱み」が不明瞭である。

- 脳を計測したり介入したりするために必要な、倫理的ガイドラインの整備や法律、社会システムが確立していない部分が多い。

- 長期的に安定して研究などを行える環境が不十分である。

などの意見が出た。

また、その課題を解決するための方策として、

- 多職種と関わることや研究者からビジネスへ発展させようという積極性が欠如しており、連携もうまくいっていないため、研究者やビジネスの人が対話をする場が重要だ。

- 一般化することも重要であり、産学官連携や社会啓発活動を行うとともに、研究費の獲得が重要ではないか。

- 脳科学だけではなく、ヒト身体の構造や機能も含めた横断的な学問体系であるため、知見が不足し、実装が難しい学問である。横断的な知識を持つ研究者やコーディネーターが必要である。

などの幾つかのアイデアが出た。

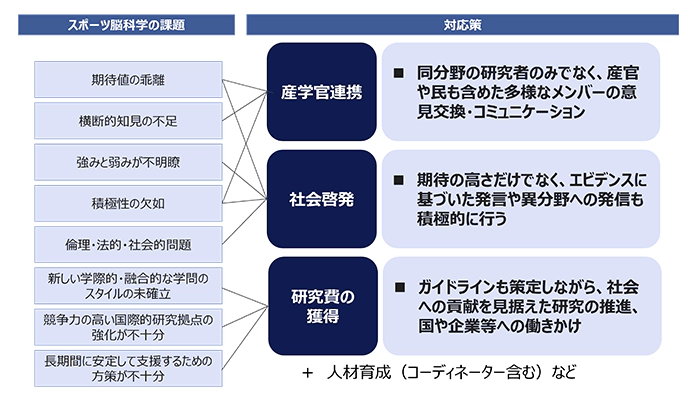

(3)のディスカッション内容にもあったが、筆者が感じているスポーツ脳科学の課題点として、期待値の乖離や横断的知見の不足などがある。それらの課題解決のためには、産学官連携や社会啓発、研究費の獲得や人材育成が重要と考えられる。まとめると下図のとおりとなる。

図 スポーツ脳科学の課題と対応策

出所:NTTデータ経営研究所にて作成

【おわりに】

スポーツ脳科学の課題の解決や活用を更に推進していくためには、現場における更なる創意工夫が期待される。現場の創意工夫を促すためには、ニューロテクノロジーの効果的な活用を行うための「学び」の蓄積が重要である。また、本来大事なのはテクノロジーだけではない。テクノロジー活用ありきでなく、「あるべきスポーツ脳科学の姿」を構想し、その実現のためのツールとしてテクノロジーが活用されるべきである。今後、ヘルスケア業界を所管する厚生労働省だけでなく、街づくりを担う自治体や文部科学省・学校なども加わって、多角的視点からの将来像の議論と、実証研究事業を推進していくことを期待したい。

弊社では、スポーツ・フィットネス・リハビリテーション・教育分野を含む多様な地域課題解決のコンサルティングや産学官連携の組織プロジェクトの立ち上げ・運営支援、ビジネスコンサルティングなど※10を手掛けている。また、冒頭に紹介したSTBLを、異分野・異業種の連携、産学官の知見・技術の融合などによる事業創発プラットフォーム※11として運営している。今後、産官学を巻き込んでスポーツ・フィットネス・リハビリテーション・教育業界の課題を解決していくにあたって、ご一緒できる方がいればお声掛けいただきたい。

※1 Peatix. イベントページ.

https://sports-tech20210719.peatix.com/

※2 Junichi Ushiyama, Tatsuya Suzuki, Yoshihisa Masakado, Kimitaka Hase, Akio Kimura, Meigen Liu, Junichi Ushiba. Between-subject variance in the magnitude of corticomuscular coherence during tonic isometric contraction of the tibialis anterior muscle in healthy young adults. J Neurophysiol. 2011; 106(3): 1379-88.

※3 Junichi Ushiyama, Yoshihisa Masakado, Toshiyuki Fujiwara, Tetsuya Tsuji, Kimitaka Hase, Akio Kimura, Meigen Liu, Junichi Ushiba. Contraction level-related modulation of corticomuscular coherence differs between the tibialis anterior and soleus muscles in humans. J Appl Physiol. 2012; 112(8): 1258-67.

※4 Junichi Ushiyama, Yuji Takahashi, Junichi Ushiba. Muscle dependency of corticomuscular coherence in upper and lower limb muscles and training-related alterations in ballet dancers and weightlifters. J Appl Physiol. 2010; 109(4): 1086-95.

※5 Mitsuaki Takemi, Tsuyoshi Maeda, Yoshihisa Masakado, Hartwig Roman Siebner, Junichi Ushiba. Muscle-selective disinhibition of corticomotor representations using a motor imagery-based brain-computer interface. Neuroimage. 2018; 183: 597-605.

※6 ARAYA. BMI利用ガイドラインの作成がスタート.

https://www.araya.org/publications/news20210730/

※7 Kae Mukai, Akito Miura, Kazutoshi Kudo, Seijiro Tsutsui. The Effect of Pairing Individuals With Different Social Skills on Interpersonal Motor Coordination. Front Psychol. 2018; 21;9: 1708.

※8 Tomoya Nakanishi, Kento Nakagawa, Hirofumi Kobayashi, Kazutoshi Kudo, Kimitaka Nakazawa. Specific Brain Reorganization Underlying Superior Upper Limb Motor Function After Spinal Cord Injury: A Multimodal MRI Study. Neurorehabil Neural Repair. 202; 35(3): 220-232.

※9 東大と早大、脊髄完全損傷者の上肢力調節機能が他の疾患による車椅子使用者および健常者よりも特異的に高いことを発見. 日本経済新聞 (2021年2月2日)

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP604376_S1A200C2000000/

※10 NTTデータ経営研究所. コンサルティングサービス.

https://www.nttdata-strategy.com/services/

※11 Sports-Tech & Business Lab. 基本コンセプト.