はじめに

リズムは、私たちの日常生活から宇宙の法則まで、神羅万象ありとあらゆる場所に存在し、調和と美しさをもたらしている。その一方で、リズムが乱れることで、これらは失われ、物事は混沌とした状態へと変わる。

我々の脳も様々なリズムによって駆動しており、その中でも脳波(Electroencephalogram:EEG)と呼ばれる、脳を構成する神経細胞の活動によって生じる電気活動は、脳のリズムを評価する指標として広く知られている。

リズムが乱れることで音楽の調和や美しさが失われるように、脳のリズムが乱れることで脳の機能の調和が失われ、機能不全に陥ることが知られている。また、近年の研究ではアルツハイマー病をはじめとする脳疾患の背景に、脳のリズムの乱れが存在することが示唆されている。

そうした中、脳のリズムに着目した新たな治療方法も多数報告されている。具体的には、外的刺激(視覚刺激、聴覚刺激など)によって脳のリズムを調整することで、アルツハイマー病をはじめとする脳疾患の症状改善、各種脳機能の回復・改善に有効である可能性が示されている。これらの結果は、投薬や外科的処置が伴わない新たな治療方法の開発だけでなく、脳機能回復や改善を目的とした新たな事業創出への可能性を強く示唆している。

本レポートでは脳のリズムに関する研究知見をいくつか紹介しながら、その社会実装の可能性について考えたい。

脳のリズムとは

オーケストラでは各楽器の奏者がそれぞれ異なる音色やリズムを奏でながらも、指揮者の指示と楽譜に従って互いにタイミングを合わせ、響きを調和させることで美しい音楽が生まれる。これと同じように、脳内の何百億もの神経細胞がそれぞれ独自の電気信号を発しているが、ある特定の目的のために活動する際には、それらの細胞が特定のリズムでタイミングを合わせ、まるで一斉に演奏するかのように同期することで、脳は効率的に情報を処理し、高度な機能を発揮できると考えられている。この「脳のリズム」1 は人間を含めた動物一般の知覚や認知を支える重要な機能であると考えられている。

以降、本稿では脳を構成する神経細胞(ニューロン)の活動によって生じる電気信号である「脳波」に着目し、脳波の規則的・周期的パターン(律動性)を「脳のリズム」と言う。脳のリズムの発生や同期等の詳細なメカニズムは本稿では省略するが、前述のオーケストラの例えのように、唯一絶対の“指揮者”が存在するような単純なものではなく、複数のメカニズムが組み合わさった複雑なシステムであると考えられている。

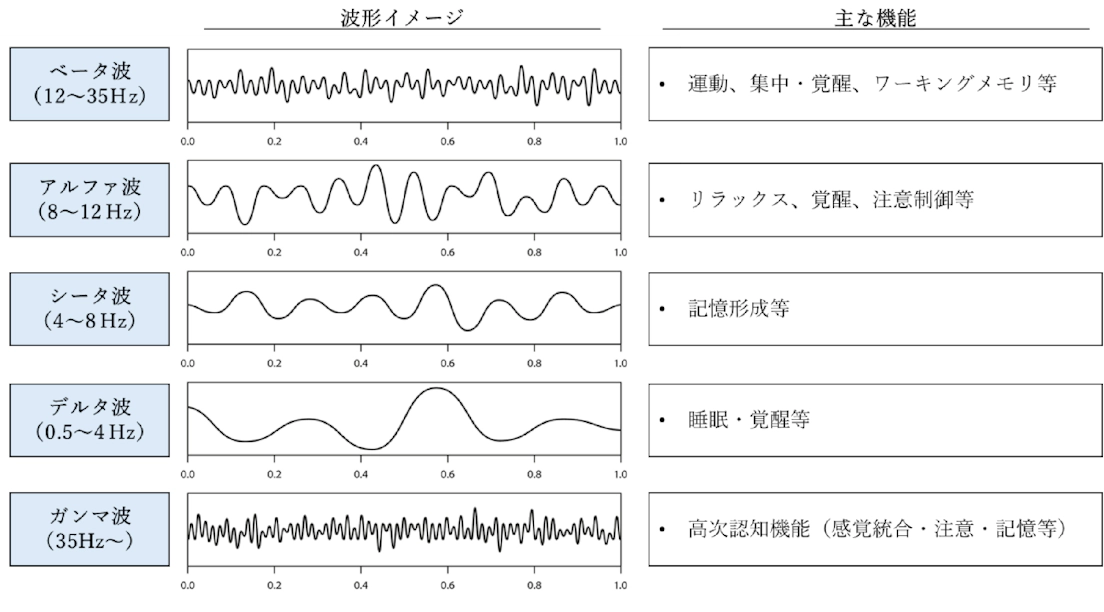

脳波は一見すると不規則な振動を繰り返す波に見えるが、1秒間に繰り返される波の数(振動数)を示す「周波数」(単位はHz⦅ヘルツ⦆)によって、脳波成分に分解することができる。具体的には、デルタ波(0.5~4 Hz)、シータ波(4~8 Hz)、アルファ波(8~12 Hz)、ベータ波(12~35Hz)、ガンマ波(35Hz~)に分解でき(図1)、それぞれの成分のリズムが異なる機能・役割を有していることが明らかになっている。

1 一般的に神経リズム(Neural oscillationsあるいはneural rhythms)と呼ばれるが、本稿では「脳のリズム」と呼ぶ。(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763416301853?dgcid=apisdsearch-api-endpoint)

【図1】各脳波成分のリズム(波形)の概要

脳のリズムと脳機能・疾患との関連性

前述の脳波成分はそれぞれ異なる脳機能と関連することが知られている。また、各脳波成分のリズムの乱れが脳疾患と関連することを示す知見も多数報告されている。その概要を表1にまとめた。

【表1】脳波成分と関連する脳機能の概要

脳波成分 | 関連する機能 | 疾患等との関連性 | ||

|---|---|---|---|---|

アルファ波 (8~12 Hz) | リラックス、覚醒、注意制御等

|

| ||

ベータ波 (12~35Hz) | 運動、集中・覚醒、ワーキングメモリ等

|

| ||

ガンマ波 (35Hz~) | 高次認知機能(感覚統合・注意・記憶等)

|

| ||

シータ波 (4~8 Hz) | 記憶形成等

|

| ||

デルタ波 (0.5~4 Hz) | 睡眠・覚醒等

|

| ||

2 Kemmerer, S. K., Sack, A. T., de Graaf, T. A., ten Oever, S., De Weerd, P., & Schuhmann, T. (2022). Frequency-specific transcranial neuromodulation of alpha power alters visuospatial attention performance. Brain Research, 1782, 147834. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2022.147834

3 Cañigueral, R., Palmer, J., Ashwood, K. L., Azadi, B., Asherson, P., Bolton, P. F., McLoughlin, G., & Tye, C. (2021). Alpha oscillatory activity during attentional control in children with Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), and ASD+ADHD. Journal of Child Psychology and Psychiatry. https://doi.org/10.1111/jcpp.13514

4 Weisz, N., Moratti, S., Meinzer, M., Dohrmann, K., & Elbert, T. (2005). Tinnitus Perception and Distress Is Related to Abnormal Spontaneous Brain Activity as Measured by Magnetoencephalography. PLoS Medicine, 2(6), Article e153. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020153

5 Voytek B, Knight RT (2015) Dynamic network communication as a unifying neural basis for cognition, development, aging, and disease. Biol Psychiatry 77:1089-1097. doi: 1010.1016/j.biopsych.2015.1004.1016. Epub 2015 Apr 1028.

6 Guerra, A., Asci, F., D'Onofrio, V., Sveva, V., Bologna, M., Fabbrini, G., Berardelli, A., & Suppa, A. (2020). Enhancing Gamma Oscillations Restores Primary Motor Cortex Plasticity in Parkinson's Disease. The Journal of Neuroscience, 40(24), 4788–4796. https://doi.org/10.1523/jneurosci.0357-20.2020

7 Kloc, M. L., Velasquez, F., Niedecker, R. W., Barry, J. M., & Holmes, G. L. (2021). Disruption of hippocampal rhythms via optogenetic stimulation during the critical period for memory development impairs spatial cognition. Clinical Neurophysiology, 132(9), Article e5. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2021.03.033

8 Jones, E. J. H., Goodwin, A., Orekhova, E., Charman, T., Dawson, G., Webb, S. J., & Johnson, M. H. (2020). Infant EEG theta modulation predicts childhood intelligence. Scientific Reports, 10(1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67687-y

9 Tononi, G., & Cirelli, C. (2014). Sleep and the Price of Plasticity: From Synaptic and Cellular Homeostasis to Memory Consolidation and Integration. Neuron, 81(1), 12–34. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.12.025

アルファ波は、リラックス時や閉眼時に増加することがよく知られているが、近年の研究では感覚情報に対する注意の制御(抑制、切り替えなど)に関与することが示唆されている。また、不注意を特徴的な症状とするADHD(注意欠如・多動症)の子どもではアルファ波の異常な増減が観察されることから、注意欠陥や記憶障害との因果関係が指摘されている。

ベータ波は、覚醒状態や思考活動を行う際に増加することが知られている。特に運動実行前と後に大きく増加することから「運動の抑制」に関与し、次の運動に備えて余計な運動を行わないようにしていると考えられている。パーキンソン病においてはベータ波の異常な増加が見られており、運動機能障害との因果関係が指摘されている。

ガンマ波は、脳の広い範囲で一斉に発生することで、高度な情報処理に関与すると考えられている。アルツハイマー病をはじめとする中枢神経疾患では、ガンマ波の同期の乱れが観測されることが多く、病気の状態を示すバイオマーカーとしても利用されている。

シータ波は、深いリラックス状態や浅い睡眠時の他、記憶の形成や想起時にも増加することが知られている。記憶に関与する脳の海馬を中心に発生することから、記憶の保存や処理に関与すると考えられている。また、乳幼児・幼児期の脳の発達との関連性も確認されている。

デルタ波は、深い睡眠状態(ノンレム睡眠期)に増加することが知られている。この状態では、脳・身体の回復や記憶の定着などが起きており、デルタ波の増加量が睡眠の質のバロメーターとされている。一方、一部疾患や意識障害では、覚醒状態でも高いレベルで観測されることから、これら疾患・障害のバイオマーカーとしても注目されている。

以上のように、各脳波成分のリズムは脳機能および疾患等に深く関与していることが示唆されている。脳波成分と脳機能の関連は必ずしも1:1とは限らない点にも注意が必要である。

脳のリズムの調整による効果・効用

乱れた音のリズムを調整することで楽曲に調和や美しさが取り戻されるように、外部からの介入によって脳のリズムを調整 10 することで、脳機能の回復や疾患の症状改善など、様々な効果が生じることが報告されている。以下に各脳波成分のリズム調整による効果の概要をまとめた(表2)。

10 ここでいうリズム調整は、位相の揃った特定周波数の脳波を広く誘発すること(=脳波振動の誘発)が大きな役割を果たしている。誘発された脳波の影響は他の周波数帯にも波及し、脳活動に影響を与えることも示唆されている。

【表2】脳波脳波成分と脳のリズム調整による効果

脳波成分 | 関連する機能(前述) | 脳のリズム調整による効果 | ||

|---|---|---|---|---|

アルファ波 (8~12 Hz) | リラックス、覚醒、注意制御等 |

| ||

ベータ波 (12~35Hz) | 運動、集中・覚醒、ワーキングメモリ等 |

| ||

ガンマ波 (35Hz~) | 高次認知機能(感覚統合・注意・記憶等) |

| ||

シータ波 (4~8 Hz) | 記憶形成等 |

| ||

デルタ波 (0.5~4 Hz) | 睡眠・覚醒等 |

| ||

脳のリズム調整について特筆すべきはその容易さである。電気や磁気を用いて脳のリズムを調整する手法(tACS(経頭蓋交互電流刺激)など:図2-1)は現在でも広く活用されているが、高価な実験機器を要するなど欠点がある。

【図2-1】画像はイメージ。

tACSとは、頭皮上の電極から脳に交流電流を流して脳波の同期を促す、非侵襲的な脳刺激法である。主にリハビリや脳機能改善などを目的として使用され、専用の機器を使用する。

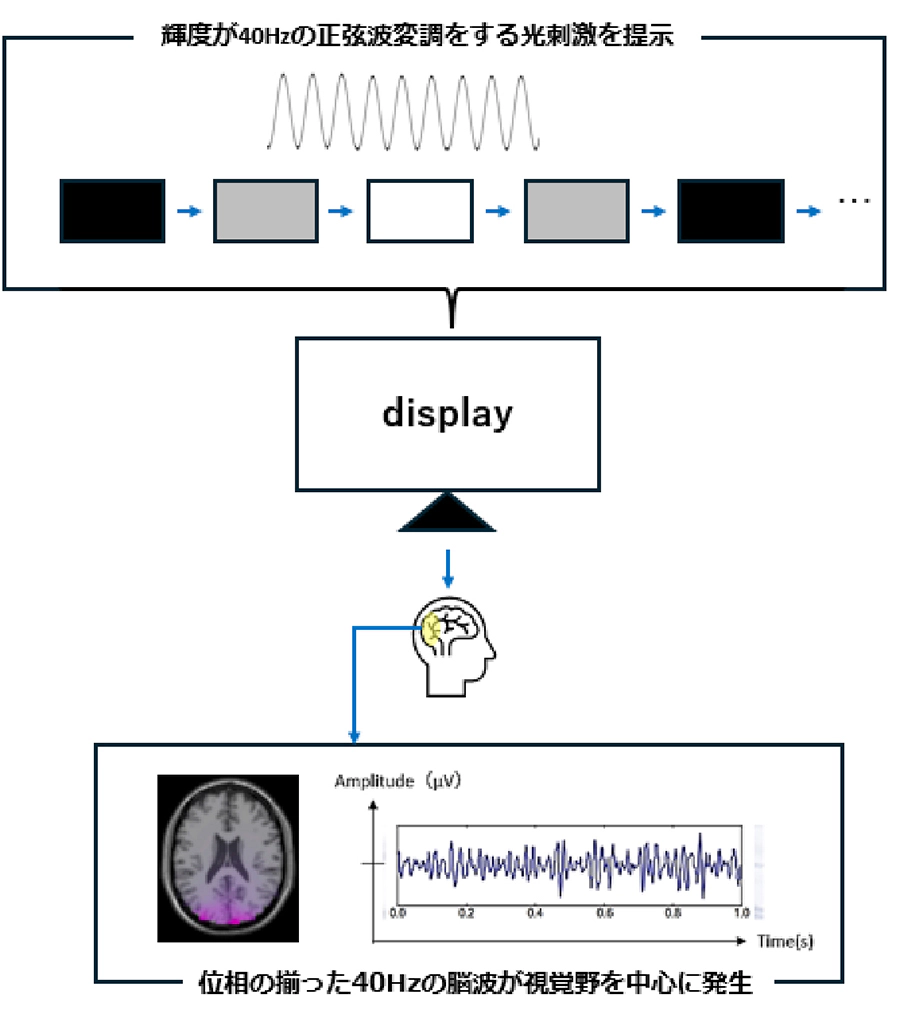

しかし、近年の研究により、誘発したい脳のリズムと同じ周波数帯域で変動する感覚刺激を与えることで、リズム調整が可能であることが示されている。例えば、40Hzで明滅する光(フリッカー光)を対象者に提示することで、視覚野を中心にその周波数に同調したガンマ波リズムを誘発することができる(図 2-2)。

従来、脳へアプローチするためには、高価な実験機器を購入する必要があり、社会実装における大きな障壁となっていた。しかし、この方法論は、家庭や職場にあるような機器でも脳へアプローチが可能であり、同障壁を大きく低減することが期待される。

【図2-2】各脳波成分のリズム(波形)の概要

以下に各脳波成分のリズムを調整することによって得られる効果を概説する。

アルファ波のリズムを調整することで、認知機能が改善・向上する可能性が複数の研究から示唆されている。インドにあるアジム・プレムジ大学のサンディヤ・バス助教授らの研究では、ADHD(注意欠如多動症)およびASD(自閉スペクトラム症)の子どもに対して光刺激を用いた脳波のリズム調整タスク(脳波振動の誘発)を行うことで、ワーキングメモリが一時的に改善することが確認されている 11。また、健常者を対象とした研究では、光刺激によって個人に最適化された 12 アルファ波のリズム調整(脳波振動の誘発)を行うことで、視覚タスクの学習スピードが向上(=学習効率が向上)することが確認されている 13。

ベータ波のリズム調整に関しては、前述したような集中力向上などの認知機能を対象とした研究は少なく、触覚機能の向上に関する報告が多く報告されている。ドイツ・ライプツィヒ大学のパトリック・ラガート教授らの報告では、ベータ波(20Hz)の触覚刺激を与えることで触覚がより鋭敏になることが確認されており 14、その後の別研究グループで実施された検証によって触覚をつかさどる体性感覚野でベータ波が誘発されることが確認されている 15。また、tACSによる直接的なリズム調整研究では、運動学習の向上が確認され、運動機能回復効果も期待されている 16。これらの知見は、ベータ波のリズム調整によって体性感覚の機能を改善・向上できる可能性を示しており、リハビリなどへの応用も期待されている。

シータ波のリズムを調整することについては、記憶能力向上に寄与する可能性が報告されている。前述したBasuらの研究では、健常者の子どものシータ波リズムを調整することで、ワーキングメモリ―が向上することが確認されている10。また、Robertsらの研究では、シータ波のリズムを調整することで長期記憶能力(エピソード記憶)が向上することが確認されている。具体的には、提示した情報を記憶する「記憶タスク」を実施した後、視聴覚刺激(周期的に点滅する光刺激と音量が増減する音刺激)によってシータ脳のリズム調整を実施。そして、記憶した内容を思い出すタスク(想起タスク)を実施した。その結果、想起タスク時にシータ波が増加すること、そして、想起タスクの成績が有意に向上することが確認された 17。この結果はシータ波が「記憶(脳への情報の書き込み)」ではなく「想起(脳からの情報の呼び出し)」に寄与していることを示唆している。これらの知見は、シータ波をターゲットとした新たな記憶力向上手法・アプローチの可能性を示唆しており、非常に興味深い。

ガンマ波については、そのリズムを調整することで、アルツハイマー病をはじめとする中枢神経疾患の治療・機能改善に有効であることを裏付ける研究が多く報告されている。この分野の先駆的研究であるMITの院生、ハンター・F・イアッカリーノらの研究をまず紹介したい。同グループはアルツハイマー病モデルマウスに対し、ガンマ波(40Hz)の光視覚刺激を7日間(1日1時間)与え、ガンマ波振動を誘発した。その結果、40Hz刺激が脳内の免疫細胞であるミクログリアを活性化させ、アルツハイマー病の主要原因物質と考えられているアミロイドベータやその塊であるアミロイドプラークを50%以上も減少させることが明らかになった 18。同研究は、光刺激を用いた脳のリズムの調整という非常に簡易な方法でアルツハイマー病を治療できる可能性を示しており、大きな衝撃をもって迎えられた。その後、アルツハイマー病のヒト患者を対象とした研究も報告されており、マウスの知見と同様に、ガンマ波振動を誘発することでアルツハイマー病の症状の緩和や改善が確認されている。具体的には、3ヵ月間(1日1時間)、40Hzの視聴触覚刺激を与え、ガンマ波の脳波リズムを誘発することで、脳萎縮の抑制や低下した脳内のネットワークの回復、さらに認知機能や生活リズムの改善が認められた 19。

他の疾患に関しても、現状ではマウスによる研究であるが、一定の効果が確認されている。具体的には、ダウン症 20、パーキンソン病 21、脳卒中 22 において視聴覚刺激を用いたガンマ波振動誘発によって症状が改善する可能性が示唆されている。その他にも記憶機能にも関与を示す研究 23 があるなど、ガンマ波のリズムは脳の高次機能や神経活動に深く関与している可能性が高く、その調整によって得られる効果・効用も多岐に渡ると考えられている。

現状では動物研究と比べてヒト研究の数は限定的であることから、結果の解釈は慎重に行う必要があるものの、投薬を伴わない簡便な方法論で症状改善が期待できることから新たな治療方法として注目を集めている。

デルタ波については、睡眠改善に関する研究が行われている。慢性的な痛みによる不眠症患者では、睡眠前でもシータ波やガンマ波が強く観測される傾向がある。不眠症患者を対象にして、入眠前に視聴覚刺激によってデルタ波リズムを調整した研究では、入眠までの時間が平均13分短縮され、さらに寝つきの悪い患者内では平均34分短縮した 24。また、ジュネーブ大学のオロール・A・ペローらの研究ではユニークな方法でリズム調整を実施している。同グループではベッドを0.25Hzで揺らすことで睡眠前・および睡眠中にデルタ波振動を誘発し、睡眠中の脳波活動や記憶テストのスコアを比較した。その結果、揺らさない条件と比較して、入眠までの時間が6分短縮、N3と呼ばれる深い睡眠状態が20%増加、脳の回復や記憶定着に重要とされる脳波が有意に増加するなど脳波活動の向上が認められた 25。

以上、各脳波成分のリズムを調整することで得られる効果・効用を概観した。ADHD、ASD、アルツハイマー病など、特定の脳波成分のリズムの乱れが生じる疾患に対し脳リズムの調整介入が有効であることは、脳のリズム乱れがこれら疾患の原因のひとつであり、有力な介入ターゲットであることを強く示唆している。また、健常者に対しても効果が得られる事例があることは興味深い。健常者においても脳のリズムの「ズレ」が無自覚で生じており、体調やパフォーマンスに悪影響を及ぼしている可能性があることを示すと同時に、この「ズレ」の調整(チューニング)をターゲットとした新たなサービスの可能性を示唆している。

11 Basu, S., Phogat, R., Banerjee, B., & Parmananda, P. (2024). Visual Entrainment Improving Working Memory of Children With and Without ADHD/ASD: Preliminary Observations. Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health. https://doi.org/10.1177/09731342241252533

12 個人に最適化”とは、事前計測によってアルファ帯域の中で最も観測された周波数で脳波振動を誘発する手法であり、個人によって若干異なる周波数で誘発する。

13 Michael, E., Covarrubias, L. S., Leong, V., & Kourtzi, Z. (2023). Learning at your brain's rhythm: individualized entrainment boosts learning for perceptual decisions. Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 33(9), 5382–5394. https://doi.org/10.1093/cercor/bhac426

14 Ragert, P., Kalisch, T., Bliem, B., Franzkowiak, S., and Dinse, H. R. (2008).Differential effects of tactile high- and low-frequency stimulation on tactilediscrimination in human subjects. BMC Neurosci. 9:9. doi: 10.1186/1471-2202-9-9

15 Brickwedde, M., Schmidt, M. D., Krüger, M. C., & Dinse, H. R. (2020). 20 Hz Steady-State Response in Somatosensory Cortex During Induction of Tactile Perceptual Learning Through LTP-Like Sensory Stimulation. Frontiers in Human Neuroscience, 14. https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00257

16 Krause, V., Meier, A., Dinkelbach, L., & Pollok, B. (2016). Beta Band Transcranial Alternating (tACS) and Direct Current Stimulation (tDCS) Applied After Initial Learning Facilitate Retrieval of a Motor Sequence. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00004

17 Roberts, B. M., Clarke, A., Addante, R. J., & Ranganath, C. (2018). Entrainment enhances theta oscillations and improves episodic memory. Cognitive Neuroscience, 9(3-4), 181–193. https://doi.org/10.1080/17588928.2018.1521386

18 Iaccarino, H. F., Singer, A. C., Martorell, A. J., Rudenko, A., Gao, F., Gillingham, T. Z., Mathys, H., Seo, J., Kritskiy, O., Abdurrob, F., Adaikkan, C., Canter, R. G., Rueda, R., Brown, E. N., Boyden, E. S., & Tsai, L.-H. (2016). Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia. Nature, 540(7632), 230–235.

19 Chan, D., Suk, H.-J., Jackson, B. L., Milman, N. P., Stark, D., Klerman, E. B., Kitchener, E., Fernandez Avalos, V. S., de Weck, G., Banerjee, A., Beach, S. D., Blanchard, J., Stearns, C., Boes, A. D., Uitermarkt, B., Gander, P., Howard, M., Sternberg, E. J., Nieto-Castanon, A., . . . Tsai, L.-H. (2022). Gamma frequency sensory stimulation in mild probable Alzheimer’s dementia patients: Results of feasibility and pilot studies. PLOS ONE, 17(12), Article e0278412. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278412

20 Islam, M. R., Jackson, B., Naomi, M. T., Schatz, B., Tan, N., Murdock, M., Park, D. S., Amorim, D. R., Jiang, X., Pineda, S. S., Adaikkan, C., Fernandez Avalos, V., Geigenmuller, U., Firenze, R. M., Kellis, M., Boyden, E. S., & Tsai, L.-H. (2025). Multisensory gamma stimulation enhances adult neurogenesis and improves cognitive function in male mice with Down Syndrome. PLOS One, 20(4), Article e0317428. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317428

21 Liu, Y., Liu, H., Lu, Y., Yin, X., Lu, W., Lian, X., Wang, K., Shi, C., Yao, Z., Chen, J.-F., & Li, Z. (2023). Non-invasive auditory and visual stimulation attenuates α-Synuclein deposition and improves motor and non-motor symptoms in PD mice. Experimental Neurology, 114396. https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2023.114396

22 Wang, C., Lin, C., Zhao, Y., Samantzis, M., Sedlak, P., Sah, P., & Balbi, M. (2023). 40-Hz optogenetic stimulation rescues functional synaptic plasticity after stroke. Cell Reports, 42(12), 113475.

23 Wang, D., Shapiro, K. L., & Hanslmayr, S. (2023). Altering stimulus timing via fast rhythmic sensory stimulation induces STDP-like recall performance in human episodic memory. Current Biology, 33(17), 3801–3803. https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.08.023

24 Tang, H.-Y. (., McCurry, S. M., Pike, K. C., Riegel, B., & Vitiello, M. V. (2021). Open-loop Audio-Visual Stimulation for sleep promotion in older adults with comorbid insomnia and osteoarthritis pain: results of a pilot randomized controlled trial. Sleep Medicine, 82, 37–42. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.03.025

25 Perrault, A. A., Khani, A., Quairiaux, C., Kompotis, K., Franken, P., Muhlethaler, M., Schwartz, S., & Bayer, L. (2019). Whole-Night Continuous Rocking Entrains Spontaneous Neural Oscillations with Benefits for Sleep and Memory. Current Biology, 29(3), 402–411.e3. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.12.028

脳のリズムを対象とした事業・サービスの可能性

前述の通り、脳のリズムのズレを調整することは、疾患患者だけでなく、健常者にとっても有益であると考えられる。最後に、脳のリズムに焦点を当てた事業・サービスの可能性をいくつか提案したい。

医療・ヘルスケア分野

アルツハイマー病をはじめとする主要な中枢神経疾患の症状改善効果が認められていることから、投薬を伴わない新たな治療方法の開発が期待される。実際に、スペインのNeuroelectrics社が開発したヘッドキャップ型デバイス「Starstim」は、40 Hzの電気刺激(tACS)を用いてガンマ波のリズムを調整すること認知症・アルツハイマー病の認知機能改善が試みられている 26。また、米GDI社の開発したスマートフォンアプリ「GammaBoost」では、スマートフォンのLEDライトを40Hzで輝度変調させることができ、アルツハイマー病患者に向けて販売されている 27。

これは、アルツハイマー病以外の疾患にも有効である可能性がある。前述の通り、動物研究の段階ではあるものの、ガンマ波リズムを調整することでパーキンソン病、ダウン症、脳卒中等の症状改善に有効である可能性が示されている。ヒトでの研究が不可欠であるものの、これらの疾患に対する新たな治療法となる可能性もゼロではない。

また、上記疾患の治療だけでなく、日常的な健康増進にも応用可能であると考えられる。例えば、米Elemind Technologiesの睡眠改善用ヘッドバンドデバイス「Elemind」は睡眠中のユーザの脳波をリアルタイムで分析し、音刺激によってアルファ波やシータ波の調整を行うことで、入眠促進、深い睡眠の増強等を実現できるとしている 28。

なお、現時点においてはヘッドバンド型のデバイスが多いが、今後、提供形態はヘッドバンド型に囚われる必要はないかもしれない。前述のベッドを振動させる研究事例のように、製品に脳波のリズムの調整機能(リズム発生装置)を付与することでも同様の効果が得られる可能性がある。この場合、ユーザインタフェースを有する全ての製品・サービスその対象となりうるため、社会実装のパターンは無数に考えられる。

26 Neuroelectrics, Inc. https://www.neuroelectrics.com/products/research/starstim

27 GDI LLC. https://gammaboost.com/

28 Elemind Technologies, Inc. https://elemindtech.com/

教育分野

教育分野での応用可能性として、脳リズムの調整コンテンツを用いた学習パフォーマンスの向上が挙げられる。前述の通り、研究事例は限定的であるものの、健常者においても脳のリズムの「ズレ」が体調やパフォーマンスに影響を及ぼすこと、そしてその「ズレ」を調整することでこれらが改善・向上する可能性が示されている。これらの知見を踏まえると、学習前・学習中に脳のリズムを調整するコンテンツを継続的に利用することで学習パフォーマンスが向上できる可能性がある。具体的には、オンライン学習プラットフォームなどにおいて、スマホやパソコンから学習前・中に刺激(光刺激・音刺激等)を継続的に提示することが想定される。

実際に、シオノギヘルスケア社「kikippa イヤホン」29 は音楽や音声に、40Hzの振幅変調を行って聞くことができるイヤホンであり、「脳を鍛える」ことができるという触れ込みで販売されている。

このように手軽なアプリケーションやデバイスという形で提示できる技術であり、ほかにも自宅や会社の照明、音響設備、振動デバイスなど日常の中に刺激ディスプレイとして実装できる可能性がある。

現状の課題

脳リズム研究は脳疾患の新たな治療方法の開発だけでなく、脳機能の改善・向上を目的とした製品・サービス開発に資するポテンシャルを有している。しかし、現状では多数の課題があるため、研究結果の解釈や社会実装に当たってはこれらの課題を認識・検討する必要がある。

主な課題の一つは、人に対する研究事例が少なく、再現性が確認できない事例が存在する点である。感覚刺激による脳波振動の誘発や、それに伴う脳波の一般的な特性解明については、古くから研究が行われ、信頼性の高い知見が得られているものの、これらの知見を応用した疾患治療や脳・神経機能の調整に関しては、依然として研究が不十分であり、長期的な効果についても不明な点が多い。たとえば、前述のアルツハイマー病治療への応用に関しては、有効性が確認されているのは主にマウスを用いた実験であり、ヒトを対象とした研究は限られている。さらに、同様の研究でも再現性が得られなかったとする報告もあり、これは実験プロトコルの違いなど、研究間の手法の統一性に欠けることが一因と考えられる。したがって、これらの結果を評価する際には、慎重な判断が求められる。

また、脳波を誘発することによるリスクに関する検証が不十分である点も課題として挙げられる。たとえば、光刺激を用いた実験では、てんかんの既往がある参加者は除外されている。また、特定の疾患では異常な脳波の増加が見られる場合もあるため、そうしたケースに対しては慎重な検討が必要である。脳のリズム調整は非侵襲的な手法であり、電気刺激などに比べて安全性は高いと考えられるものの、一定のリスクマネジメントは不可欠である。

最後に

脳のリズム調整は脳疾患の新たな治療法の開発や新たなビジネス創出の可能性を秘めた研究テーマである。しかし、その作用機序や有効性・安全性については未解明な点が多く、 「脳を刺激すれば脳機能が向上する」といった科学的根拠に乏しい言説がインターネットやソーシャルメディア上で散見されている現状がある。脳のリズムに着目した介入方法は画期的である一方で、ヒト研究報告が不足している等の課題も存在する。したがって、その解釈と社会実装に当たっては学術的・倫理的な検討に基づく慎重な判断が不可欠である。適切な規制と英知を持って社会実装を進めることで、脳リズム調整は、脳疾患治療の常識を一新し、脳を対象とした新たなビジネスを切り拓くだろう。