要旨

日本でも初の女性首相が就任し、女性の本質的かつ同等の社会進出が奨励される中、付随して異性間のトラブルが増えており経営的な課題ともなっている。性差を無視した数合わせ的な制度や取り組み(2030年までに女性管理職比率30%)など表面的な平等は内在するリスクも多い。そのため、これまでの「標準」を再設計し、違いを前提にした職場風土・制度設計が必要である。当レポートでは、脳・心理・精神医学という科学的観点に立って、男女ともに自覚しづらい自他の特徴を理解し、自助・自己責任による対処ではなく、科学的な理解に基づいた相互に包摂的で働きやすい職場に向かうことを目指すためのヒントを提供する。

ジェンダー平等のパラドックス ~異なるものを同じに扱う難しさ

1986年、日本において男女雇用機会均等法が施行されてはや半世紀が経った。名目上、男女が平等に働く権利を持つことが保証されているが、実際には賃金や管理職比率に関して未だに大きなジェンダーギャップが存在しているのは周知の事実である。毎年3月8日の国際女性デーで発表されるガラスの天井指数でも相変わらずOECD加盟国29か国の中で日本は27位となっている(28位以下は韓国とトルコ)1 。一方ポジティブに考えれば、女性の労働参画と管理職登用の上昇余地があるということで、これは日本経済に残された最後の有望な成長ドライバーであるかもしれない。例えば製薬大手エーザイは財務データから実証的に女性管理職比率が10%向上すると7年後にはPBRが2.4%上昇する可能性を示し、目標設定を行っている 2。

日本のみならず世界的に見て、ジェンダーギャップの制度的な解消と均等化に向けた手段が講じられているが、ここで注目したいのは、女性が仕事をするにあたって生じる医学的・生物学的・社会的な特徴である。これは男性には理解されづらい特徴であり、施策を検討する立場の人間が、そうした違いに無自覚であると表面的なギャップを埋めることだけに目がいき、本質的な対策から離れるリスクがある。

“ Treating different things the same can generate as much inequality as treating the same things differently. ”(異なるものを同じように扱うことは、同じものを異なって扱うことと同じくらい、不平等を生み出すことがある)

これは、アメリカの黒人女性弁護士で人権活動家でもあるキンバリー・クレンショーの言葉 3 とされ、異なる背景や属性を持つ人々を一様に扱うことは、特定の集団に対する不平等と生きづらい環境を生むリスクにつながることを端的に表現している。

平等を求めると逆に不平等になる現象は性差の分野でも存在していて、ジェンダー平等のパラドックスと呼ばれている。例えば、男女格差の少ないフィンランドでは大学で理系の進路に進む男女比が最大(女性が理系に進まない)であり、同じような現象がノルウェーとスウェーデンも存在する。一方で、アルジェリア、チュニジア、アラブ首長国連邦といった男女平等度の低い国では逆にそうした格差がない 4 。

これらは、男女の経済格差が大きい後者の国では、より収入の高い理系進路を女性も選択しがちで、格差が少ない国に関しては理系女性への差別というより、理系の能力があっても女性が別の道を選択する自由を享受できているという状態とも解釈されている。

北欧のように社会的・文化的には男女が均等な国々で、こういったことが起きるのは、男性と女性が仕事に求めるものにそもそも違いがあると推測される。すなわち、男性は他人よりも高い給与・リスクを伴う業務を好むが、女性は他者と一緒に仕事をし、誰かを助ける仕事を好む 5 という特性である。

これまで一般的に、男女同権が社会で進み機会が均等になればなるほど、女性と男性の職業選択や給与格差の差異は消失すると期待されたが、現実はそうはなっておらず、これを是正するのも違和感がある。

1 https://courrier.jp/news/archives/393991/

2 Nomura. (2023, August 8). Gender-related finance to accelerate Japan’s sustainability agenda. Nomura Connects. Retrieved May 30, 2025, from https://www.nomuraconnects.com/focused-thinking-posts/gender-related-finance-to-accelerate-japans-sustainability-agenda/

4 Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The gender-equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics education. Psychological science, 29(4), 581-593.

5 Weisgram, E. S., Dinella, L. M., & Fulcher, M. (2011). The role of masculinity/femininity, values, and occupational value affordances in shaping young men’s and women’s occupational choices. Sex roles, 65, 243-258.

人間の特徴は環境との相互作用で有利にも不利にもなりえる

男女の違い(※本稿で扱う「違い」とは、科学研究において統計的に出てくる差・傾向であり、全ての個人に当てはまるわけではないことに注意)が、制度的・社会規範的・経済的に生み出されたものであれば、それは受け入れがたいものである。同じ能力を持つ人間なのに、根拠のない判断基準で仕事の内容を制限したりするのは差別的であり不平等である。一方で、違う特性を持つ人間であるのに、全く同じように扱うことにより、与えられた働く環境が不平等となるリスクがある。例えば男性が、自分達がやってきたこと、気にならないことを同じように女性相手に行うと、非常に違和感を持たれる場合がある。

具体的には、女性の特徴に合っていない可能性のある職場制度・風土の例として以下のようなものが考えられる。

- 一律の勤務時間制度(定時労働・固定シフト): 「毎日同じ時間に出社・退社できる」という前提は、月経・PMS・更年期など体調の波を考慮していない

- 長時間労働を前提とした評価制度: 長く働く=貢献度が高いとされる文化は、生理周期や妊娠・出産など身体的変化のある女性には不利

- 休暇取得に「正当な理由」を求める風土:「体調が悪い」という理由では休みにくい文化(特に月経痛やPMSなどは見えづらいため)

- 「自己責任・無理が美徳」至上文化:他者と助け合い、協調で成果を出しやすい特性にはフィットしづらく、女性特有の症状(生理痛、ホルモン変動による疲労など)も自己責任ではないので、そもそも合わない

もちろん、上記のような職場制度・風土は、そうした環境を維持している経営者に悪意があるわけではない。これまで男性従業員が多かったという理由だけで、そのマジョリティの特徴に合わせた制度や文化になっていただけである。これまでは女性の特徴を実体験する機会も、知識を得る機会もなかった。ただ、働く女性が増えている現在、既存の職域に無理やり適合させる(女性管理職比率をただ増やすなど)のではなく、女性の特徴にも合わせた職場をつくることを経営課題として取り組む必要があるのではないだろうか。もしも女性が管理職にならない(なれない)のなら、なりにくい職場風土に原因があるのではないか。

女性が働きやすい職場風土は全体の生産性も上がり男性の負担も減る

では、一律で長時間労働を強いるような働き方ではなく、女性の特徴に合わせた柔軟な働き方にした場合、生産性が落ちる懸念はないだろうか?あまり頑張らなくなってしまうのでは?と思われるかもしれない。

確かに、一部の専門職(弁護士、金融、コンサルティング、医療)では長時間労働が成果と深い関係を持っている。顧客・チーム・案件に常時対応することが求められるそうした仕事では男女格差が大きく 6、これらには「仕事の締め切りがきつい」「他人との協力関係の形成と持続が必要」「本人に課題や優先順位や目標の設定の自由度がなく仕事が割り当てられている」などの特徴がある。一方で、科学者、技術者、デザイナーなど、時間や場所に左右されない成果が求められる仕事は勤務の柔軟性が高いが、そうした職種では男女間賃金格差は小さくなる。

このように柔軟性の高い職種は女性の働きやすさと確かに関係がありそうだが、実は職種と関係なく長時間労働から脱却し、柔軟な働き方にシフトすることが組織全体の生産性にもインパクトがあることが分かっている。例えば週49時間以上バリバリ働く層の比率(現在の日本の男性従業員に多く見られる)を大幅に削減するシミュレーション 7 を行ったところ、そのことで「この働き方ならいける」と女性のフルタイム相当の就業層の割合が拡大し、就業率が2023年の53.8%から60.9%に上昇。これにより、就業者数は全体で6.0%増加し、結果として男性労働者の負担が減ることが予測されている。過去の統計データに基づくこの試算は、「長時間労働の是正」と「女性の就業促進」がトレードオフではなく相乗効果を生むことを示している。さらには、労働時間の見直しは単に女性の支援にとどまらず、男性の過重労働解消とワーク・ライフ・バランスの改善にもつながることを期待させる。

つまり、柔軟な働き方は「甘い・ぬるい」ものではなく、女性の働きやすさ・就業率の向上という潜在パワーを引き出すことができるものである。職種によってはもちろん難しいものもあるだろうし、公平性に気を遣わなければならないだろうが、成果主義・裁量の付与などとセットで設計するなど工夫の余地もある。

とは言っても、やはりいきなり変わるのにためらう気持ちが芽生えたならそれは自然なことだ。柔軟な働き方が進まない障壁の一つが「偏見」であることが分かっている。その偏見が従来の一律・長時間労働観からの脱却を妨げている。

これは「柔軟性スティグマ」と呼ばれるもので、簡単に言うと昨今の「タイミーさん」と聞いて思い浮かぶステレオタイプな印象を指す。

柔軟な働き方=無責任・やる気がない・フラフラしているといったような印象であり、実はこれを本人自身が持っていると、予言的自己成就を通じて実際の生産性を下げてしまうことが分かっている 8。この文化的バイアスは、特に育児期の女性に強く働き、キャリア形成を阻害する可能性がある。つまり、「フルタイムで長時間働けない=ほかの人ほどパフォーマンスをあげることができない」という思い込みを持っていると自分自身の能力を下げてしまうのである。科学的事実の光でその思い込みを払拭する必要があるのは経営者、女性従業員双方なのである。

6 Goldin, C. (2014). A grand gender convergence: Its last chapter. American Economic Review, 104(4), 1091–1119. https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1091

7 田村 統久. (2024). 働き方改革の経済効果と今後の課題:2018~23年度の潜在GDPを1.7~2.6%押し上げ. 第一生命経済研究所 経済調査部. https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20240724_030149.pdf

8 Stone, P., & Hernandez, L. A. (2013). The all-or-nothing workplace: Flexibility stigma and “opting out” among professional-managerial women. Journal of Social Issues, 69(2), 235–256. https://doi.org/10.1111/josi.12012

女性活躍=フェムテックの促進 過度な平等化に潜む自助論の増長という懸念

表面的かつ過剰な平等化が進むことによるもう一つの懸念が、女性自身の自助的な努力ばかりフォーカスされるようになるのではないかということである。女性活躍=フェムテックの促進のような風潮が規範となると、これまでの環境で男性と同じように働くには、生理などのビハインドとなる条件は自分たちで何とかしないという思いを女性たちが強くしてしまうリスクがある。もちろんフェムテックなどの利活用を促進することでメリットもあるだろう。しかし、本質的な問題は当事者のみに属するものではなく、女性が持っている特徴が既存の職場環境との相互作用の中で生み出されるものであるという可能性に気づくことである。そして、自助論的な解決ではなく、環境を含めた総合的なアプローチが必要だという観点に立つことこそが重要なのではないだろうか。

女性活躍=数合わせ・優遇措置なのか 優遇装置の暗黒面

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するという題目で2015年に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 9」では、これまでのステレオティピカルな男女の役割分担意識などが原因で、女性は男性よりも能力を発揮しにくい環境に置かれているとして、こうした状況を是正することを目的としている。ただ、中身は女性がまんべんなくどの分野においても既存の職場で男性と同じように活躍する=賃金格差を無くすこと、という前提が垣間見え、そのためにクオータ制のような探索的な女性優遇的措置を含め、管理職比率の是正などが推奨されている。

表面的な平等化のもう一つの落とし穴が、善意的な優遇がもたらす認知的不利益である。善意的差別とは、下位のグループに対して親切に(しかし見下した態度で)扱うことと定義される。例えば男女の文脈だと、「女性は弱いものだから、荷物を持ってもらったり、ドアを開けてもらうのが当然」と女性本人が考えていたり、そういう扱いを受けたりすると、本人の自己肯定感が下がるだけでなく認知機能が下がることが脳機能イメージング研究から明らかになっている 10。さらに、こうした一見思いやりに満ちた優しさに見える扱いを受けることが、職場においてはセクハラなどの敵対的な加害行為よりも女性の生産性を下げることもわかっている 11。これらの研究が示唆するのは女性が「自分は女性だから優遇されて管理職になれた」と少しでも感じてしまうと、自信と生産性を低下させてしまうリスクとなるということである。

ここで、職場における男女の違いを知ることは、同質的にギャップを埋めるアプローチよりも、お互いが歩み寄り協調することにつながり、経済的にも精神的、健康的にも性差を超えたメリットがあるのではないかという仮説について考えたい。

既に分かっていることとして、単純に女性役員比率を上げるといった外見的・属性的な施策を取ることは、逆に企業価値を低下させてしまう。そうではなく、より多様な観点、発想を持った人の多様な業務スキル=ソフトパワーの多様性とこれを受け入れる環境整備が企業価値を上げる。つまり企業経営には女性を含む多様なスキルを持つ人々を集めることが重要 12 であり、表面的な施策はリスクを伴うということである 13 。

9 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53388.html

10 Dardenne, B., Dumont, M., Sarlet, M., Phillips, C., Balteau, E., Degueldre, C., ... & Collette, F. (2013). Benevolent sexism alters executive brain responses. NeuroReport, 24(10), 572-577.

11 Jones, K., Stewart, K., King, E., Botsford Morgan, W., Gilrane, V., & Hylton, K. (2014). Negative consequence of benevolent sexism on efficacy and performance. Gender in Management: An International Journal, 29(3), 171-189.

12 Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. science, 330(6004), 686-688.

13 Ahern, K. R., & Dittmar, A. K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. The quarterly journal of economics, 127(1), 137-197.

科学的見地から働く女性を取り巻く経営課題を考えてみる

女性の特性について相互理解が促進されれば、表面的ではない、本質的な労働環境や制度の改革が必然的に求められるようになる。そうした活動は、ひいては企業全体としての生産性向上だけでなく、従業員の心身の健康や幸福度の向上といった現代日本の経営課題を解決するための、最も重要な介入ポイントになり得る。

2024年における女性の労働力人口比率は55.6% 14 で 上昇トレンドにある。そうした男女協働の増加に伴いトラブルも増えている。ハラスメント相談件数は20年で約2倍以上に増加し、近年はハラスメントへの警戒から、男性の女性回避傾向も約3割に達するなど、チームのコミュニケーション低下や生産性の低下生産性に影響を及ぼすことが懸念されている 15 。

つまり、相互理解には程遠い、相互不寛容の負のループが日本の職場を覆い始めているのだ。これを打開し、日本において男女が共に働きやすい職場を作るためには、まず女性特有の特徴・状況を理解する必要があると共に、男性の特性についても同様に知っていく必要がある。しかし、残念ながらそうした自らの性の特徴は自分にとっては当たり前すぎて、気づくことができないことも多い。脳科学や心理学といった科学的なアプローチは、まさにそこを専門としている分野である。そこで、男女の「こころ」という目に見えない対象からあえてこの経営課題に取り組んでみたい。

14 総務省統計局. (2024). 労働力調査年報 令和6年[労働力調査年報要約]. https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf

15 厚生労働省「令和2年度職場のハラスメントに関する調査」、内閣府「男女共同参画白書」2020年

働く上で影響の出る女性の医学的・生物学的特徴

女性が仕事をするうえで影響を受ける要素は多面的であるが、真っ先に挙げられるのは、自身の生物学的・医学的な特徴に起因する困難さである。この生物学的特徴と働き方の間にギャップがあると、そこに心理的困難さが生まれ、仕事のパフォーマンスに影響を与えていく。

女性特有、もしくは男性より多く経験しがちな生物学的・医学的特徴(症状)としては、

・月経関連の症状や疾病(月経不順・月経痛など)

・PMS(感情の不安定さ・イライラしやすさ・落ち込みやすさ・不安感・無気力・食欲の増加・睡眠の問題・乳房の痛みや張り・頭痛・浮腫み・体重増加などの症状が生理前や生理中にある)

・女性のがん・女性に多いがん(子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん・乳がん)

・子宮内膜症や女性の良性腫瘍(卵巣のう腫、子宮筋腫など)

・甲状腺疾患(バセドウ病・橋本病など)や膠原病などの自己免疫疾患

・妊娠・出産に関する症状・疾病(つわり・流産・早産・死産・産後うつなど)

・不妊治療・妊活

・メンタルヘルス(うつ病・パニック障害・ 摂食障害など)

・更年期障害-自律神経系症状(ほてり・汗をかきやすい・手足の冷え・息切れ・同期・睡眠の問題など)

・更年期障害-精神神経系症状(抑うつ・イライラ・不安など)

・更年期障害-その他の症状(関節痛・食欲不振・疲れやすさ・頭痛・めまいなど)

・閉経後の女性ホルモン低下による症状・疾病 (骨粗しょう症・関節痛・動脈硬化や糖尿病、メタボ、認知症の増加など)

・骨盤底の症状・疾病 (頻尿・尿漏れ・骨盤臓器脱など)

・冷えやのぼせなどの血流障害

・便秘や下痢などの胃腸障害

・頭痛・片頭痛

・やせ・過剰なダイエットや栄養障害

・腰痛・その他慢性疼痛

などがあげられる。

以下では有症者が多く、仕事への影響も多い項目を扱う。

1.生理(月経)やPMS、更年期による体調不良

女性の多くは月に1回、生理(月経)を経験し、生理期間中のみならず生理前の期間にも心身の不調を伴う。

特に月経は代表的な女性特有の健康課題であり、これは重大な不快感と生産性の低下をもたらす可能性がある。15歳~49歳までの女性を対象に行った研究では、月経の主な症状である月経痛は約73%が感じており、約36%は出血を激しいまたは非常に激しいと報告した 16。内閣府男女共同参画局の調査によれば、働く上で健康課題が気になった時の症状・不調について、「月経関連症状」と回答した人は20~30代の女性で30%であった。そのうえ、「月経痛」「月経中の体調不良(だるさなど痛み以外)」「月経中のメンタルの不調」により生活に「かなり支障がある」と回答した人はいずれも15%以上であった 17。

また、月経関連症状として月経前症候群(PMS)も問題となっている。PMSは月経の3~10日前に現れ、ホルモンバランスの変動による感情の起伏、腹部や胸の張り、頭痛などを含む心身の不調を指す。月経周期が気分や行動に与える影響は、他の周期的変動(曜日や季節)よりも有意に大きいことが確認されている 18。イギリスの研究では、PMSおよび月経前不快気分障害(PMDD)の診断基準を満たす女性は約40%おり、重症度が高いほど遅刻・早退・欠勤が増える傾向があった 19。さらに、女性の約80%はこれらの月経関連症状により生産性の低下を感じており、約33%、年間平均日数で8.9日の総生産性損失をもたらすと報告されている 20。日本の人口で試算したある研究では、PMSによる生産性低下により年間6830億円の経済的損失があると示された 21。

こうしたデータだけ見ると女性は労働力としてビハインドを抱えているように感じられるかもしれない。しかし、最新の研究 22 で定期的に月経のある女性は、月経中、自己申告による気分とパフォーマンスは「最悪」と回答するにもかかわらず、黄体/排卵期と比べて認知的パフォーマンスが良くなるという報告もある。個人差に留意する必要はあるが、これは「月経中の女性=認知機能や生産性の低下」という自覚的・一般的イメージを否定し、科学的根拠に基づいた働き方の見直しにつながる可能性もある。とはいえ、業務が遂行できないほどの症状がある場合、労働基準法で定められている生理休暇を利用すべきである。しかし、月経関連症状がひどい場合に生理休暇を使用している人は5.5% 23 で、これは生理休暇以外の方法で欠勤をしている13.5%の半分以下となっている。この背景には前述の職場風土(現場の理解のなさ・言い出しにくい雰囲気)が影響しているのかもしれない。

月経だけでなく、閉経前後には更年期障害も多くみられる。更年期障害は女性のみに起こる症状ではないものの、働く上で健康課題が気になった時の症状・不調について、50代の女性は21%であるのに対し、同じ50代の男性は2%と、かなりの性差がうかがえる 24。職場で問題となる更年期障害の症状としては、ほてり、集中力の低下、疲労感、記憶力の低下、気分の落ち込み、自信の低下などが挙げられている 25。アメリカ合衆国における研究によれば、45歳~60歳の女性のうち13.4%が更年期症状により労働に悪影響を受けたと報告しており、直近の1年間での更年期症状による欠勤日数から考えられる損失額は18億ドルにものぼると結論づけられている 26。

16 Leon-Larios, F., Silva-Reus, I., Puente Martínez, M. J., Renuncio Roba, A., Ibeas Martínez, E., Lahoz Pascual, I., ... & Quílez Conde, J. C. (2024). Influence of menstrual pain and symptoms on activities of daily living and work absenteeism: a cross-sectional study. Reproductive Health, 21(1), 25.

17 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/03.pdf

18 Eichstaedt, J.C. et al. (2021). The menstrual cycle is a stronger influence on mood and behavior than day of week, season, or lunar cycle. Stanford Medicine News Center https://scopeblog.stanford.edu/2021/02/02/menstrual-cycle-more-powerful-than-daily-weekly-and-seasonal-cycles-in-command-of-mood-vital-signs/

19 Hardy, C., & Hunter, M. S. (2021). Premenstrual symptoms and work: exploring female staff experiences and recommendations for workplaces. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3647.

20 Schoep, M. E., Adang, E. M., Maas, J. W., De Bie, B., Aarts, J. W., & Nieboer, T. E. (2019). Productivity loss due to menstruation-related symptoms: a nationwide cross-sectional survey among 32 748 women. BMJ open, 9(6), e026186.

21 Tanaka, E., Momoeda, M., Osuga, Y., Rossi, B., Nomoto, K., Hayakawa, M., ... & Wang, E. C. (2013). Burden of menstrual symptoms in Japanese women: results from a survey-based study. Journal of Medical Economics, 16(11), 1255-1266.

22 Ronca, F., Blodgett, J. M., Bruinvels, G., Lowery, M., Raviraj, M., Sandhar, G., ... & Burgess, P. W. (2025). Attentional, anticipatory and spatial cognition fluctuate throughout the menstrual cycle: Potential implications for female sport. Neuropsychologia, 206, 108909. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2024.108909

23 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/03.pdf

24 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/03.pdf

25 Griffiths, A., MacLennan, S. J., & Hassard, J. (2013). Menopause and work: an electronic survey of employees’ attitudes in the UK. Maturitas, 76(2), 155-159.

26 Faubion, S. S., Enders, F., Hedges, M. S., Chaudhry, R., Kling, J. M., Shufelt, C. L., ... & Kapoor, E. (2023, June). Impact of menopause symptoms on women in the workplace. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 98, No. 6, pp. 833-845). Elsevier.

2.メンタルヘルス

メンタルヘルス・精神障害は、働く上で最も困難な症状の一つである。その要因は社会的ストレス、遺伝的要因など多岐にわたる可能性があるものの、内面的メンタルヘルスにおいて有病率は女性の方が高く、うつ病の有病率は男性より女性のほうが1.5倍~2.5倍高いことが分かっている 27。ここでいう内面的とは気分障害や不安障害のことであり、反対に男性は反社会的行動およびお酒や薬物などの物質使用をはじめとした外面的メンタルヘルスの有病率が高い 28。

このような性差に対し、女性は神経症傾向が高く、否定的な感情や場面を繰り返し思い起こす「反芻」を頻繁に行っているためという主張がある 29。一方、女性は思春期や閉経期など性ホルモンが変化する時期に睡眠障害や抑うつ症状を多く経験することから、性ホルモンが重要な役割を果たしているとも考えられている 30。

さて、女性はメンタルになりやすい=働き手として不向き?といえるのだろうか。この件の詳細は別稿に委ねる 31 が、結論としてはこれらメンタルヘルスのリスクは、仕事のハイパフォーマンスを直接的に予測するものでもあるという事実である。メンタルヘルスのリスクの根絶は現実的でなく、“波がある” ことを前提とした勤務・評価制度など、働きやすさとメンタルの維持の共存を促進する経営施策や組織風土醸成が求められていくだろう。

27 Waraich P, Goldner EM, Somers JM, Hsu L. Prevalence and incidence studies of mood disorders: a systematic review of the literature. Can J Psychiatry. 2004 Feb;49(2):124-38. doi: 10.1177/070674370404900208. PMID: 15065747.

28 Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Swartz, M., Blazer, D. G., & Nelson, C. B. (1993). Sex and depression in the National Comorbidity Survey I: Lifetime prevalence, chronicity and recurrence. Journal of Affective Disorders, 29(2), 85–96. https://doi.org/10.1016/0165-0327(93)90026-G

29 Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400–424. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x

30 Morssinkhof, M. W. L., Van Wylick, D. W., Priester-Vink, S., Van Der Werf, Y. D., Den Heijer, M., Van Den Heuvel, O. A., & Broekman, B. F. P. (2020). Associations between sex hormones, sleep problems and depression: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 118, 669-680.

31 澤田 碧砂・茨木 拓也(2022年12月26日)「職場におけるメンタルヘルス課題との共存に向けて〜精神障害に関するスティグマの検証〜」NTTデータ経営研究所『経営研レポート』。取得先 https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/2022/1226/

3.やせ(過ぎ)

厚生労働省の調査によると、BMI18.5未満の「やせ」と定義される人々は男性で4.4%、女性で12.0%、さらには20~30歳代女性では20.2%と、大きな男女差と若い女性の深刻なやせ志向がみられる 32。

なぜだろうか。内面的メンタルヘルスに関連し、女性は男性と比較し自分の体型を低く評価することが示されており、この傾向は特に若い女性に強くみられる 33。自尊心が低いことはうつ病の因子にも関連していると考えられており 34、摂食障害や身体醜形恐怖症の危険性にも直接的に関与している 35 , 36。

国立成育医療研究センターによる調査 37 によれば、女性の神経性やせ症(極端な食事制限や過食嘔吐により正常体重より明らかに低い状態になる疾患)での入院患者数は2019年から2022年にかけ、約1.6倍にも増加している。女性と男性で比較すると男性は18病院において5件であるのに対し、女性では176件と、女性のやせ志向の深刻さが浮き彫りになっている。さらに、女性の希死念慮(死にたいと強く思う状態)での入院数は約1.8倍、自殺企図(死ぬつもりで実際に自殺を図ること)での入院数は1.6倍と、いずれも増加傾向にある。つまり、若い世代の女性でのやせ傾向と精神疾患の増加は深く結びついていることがうかがえる。

こうしたメンタル問題だけでなく、「骨密度の低下、月経異常、免疫機能低下」など、日本の若い女性の “やせすぎ” によるリスクが「貧困国レベル」にあるという指摘もあがっており 38、やせ起点での働く困難さも無視できないレベルにあることも知るべきであろう。

この日本の若年女性特有の深刻なやせ志向には、現代のSNS上で痩せていることを良しとする価値観・刺激に暴露され続けていることが影響している可能性が大きいが、こうしたテーマは次回以降で深堀りする。

32 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf

33 Voges, M. M., Quittkat, H. L., Schöne, B., & Vocks, S. (2022). Giving a Body a Different Face-How Men and Women Evaluate Their Own Body vs. That of Others. Frontiers in Psychology, 13, 853398–853398. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.853398

34 Glashouwer, K. A., van der Veer, R. M., Adipatria, F., de Jong, P. J., & Vocks, S. (2019). The role of body image disturbance in the onset, maintenance, and relapse of anorexia nervosa: A systematic review. Clinical psychology review, 74, 101771.

35 Glashouwer, K. A., van der Veer, R. M., Adipatria, F., de Jong, P. J., & Vocks, S. (2019). The role of body image disturbance in the onset, maintenance, and relapse of anorexia nervosa: A systematic review. Clinical psychology review, 74, 101771.

36 Phillipou, A., Castle, D. J., & Rossell, S. L. (2019). Direct comparisons of anorexia nervosa and body dysmorphic disorder: a systematic review. Psychiatry research, 274, 129-137.

37 https://www.ncchd.go.jp/press/2021/211021.html

38 上 昌広.(2025年4月10日).もはや“貧困国レベル” 日本人女性の《やせすぎ問題》のヤバすぎる実態 海外では「やせ願望」を助長するSNSは禁止などの対策も.『東洋経済オンライン』.取得先 https://toyokeizai.net/articles/-/870183

セルフケアの余地 ~自分自身への思いやりを伸ばす

こうした症状・特徴のある女性が働きやすい職場にするには、女性の特徴にフィットするよう環境を再構築することが有効で優先されるべきであるが、女性側の自助努力も可能だ。

例えば、上に述べたような手の打ちようが無さそうな医学的現象に関しても、月経周期の管理アプリなどのデジタル技術の活用によって、生理による生産性の影響を低減できる女性が2割近く存在する 39 など、セルフケア的なアプローチも有効であることも示されている。そのため、こうしたサービスの助成なども経営的施策として実行可能な範疇であるかもしれない。

また、女性従業員自身が、女性の健康課題に関するリテラシーを持つことが仕事でパフォーマンスすることにも関係することが分かっている 40。

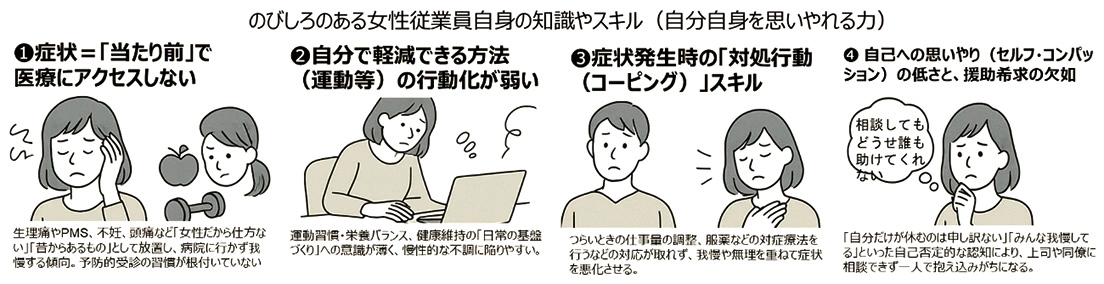

このように、自分自身が働きやすくなるように、リテラシーを身に着け、適切な行動(医療機関へのアクセスや服薬等)につなげ、困ったときは職場に相談し助けを得る(援助希求・セルフコンパッション)ことは、自分自身への思いやり力とも形容できるスキルで、これは是非伸ばすことを検討してほしい。

39 Ponzo S, Wickham A, Bamford R, et al. Menstrual cycle-associated symptoms and workplace productivity in US employees: A cross-sectional survey of users of the Flo mobile phone app. DIGITAL HEALTH. 2022;8. doi:10.1177/20552076221145852

40 Li, Y., Kawasaki, H., Cui, Z., Yamasaki, S., Nakaoka, S., & Shiraishi, M. (2023). Coping with women's menstruation-related health issues in male-dominated companies: A cross-sectional study in Japan. Cureus, 15(11), e49569. https://doi.org/10.7759/cureus.49569

おわりに

日本初の女性首相誕生という追い風の一方で、表面的な “数合わせの平等” は新たな摩擦や生産性低下を招きうる。私たちが向き合うべきは、男女の「違い」を否定せずに前提化し、これまでの “標準” を再設計することではないか。月経・更年期・メンタルの波、価値観の差を相互に理解し、柔軟な働き方・違いへの寛容さを核に据えた制度と風土へ移行すれば、女性の働きやすさは上がり、全社の生産性と男性の負担軽減にもつながる。自助に過度に依存せず、科学的知見に基づく組織的支援とセルフケアを両輪に、相互理解と協調の文化を築くことが要諦だ。多様なソフトスキルを活かす職務設計とデータドリブンなモニタリングを通じて、包摂と成果の両立は十分に可能である。