脳科学とAIの融合 ~脳情報通信技術の発展とビジネス動向

我々の脳は複雑な世界を認識し、価値を学習し、極めて多量の選択肢の中から意思決定を行うなど高度な情報処理を担う臓器である。その情報表現は、大脳皮質に150億程度存在すると推定されている1神経細胞「ニューロン」が担っており、デジタルの世界では半導体素子の2進数表現として現れるところ、脳はニューロンの発火(頻度)で処理している。

人間が自らを「知的」だと思うのはややおこがましい気がするが、「人工知能」という言葉は、基本的にそうした「知的」な人間の情報処理を計算機に実装することを指すものであろう。その時、人間の知性には必ずその計算基盤や計算原理が存在するはずで、それらを解き明かそうとしているのが脳科学や計算神経科学である。

近年のこうした学問分野の発展の背景にあるのは、(少し思い切った表現をすると)我々の「ココロ」が表現されている脳情報、その計算原理を理解したいという、哲学から心理学まで脈々と受け継がれてきた「自分とは何か」を知りたい人類の強い動機である。

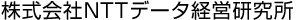

近年、それらの動機が結実しつつあるがその理由としては

- ① 脳の状態をセンシングし、膨大な生データから意味のある高度な情報表現を取り出す解析技術が発達した

- ② 脳の情報表現に介入する技術により、情報表現と認知状態の因果的な関係を見出すことができるようになってきた

- ③ 機械学習、特にニューラルネットワークの分野で、脳の情報処理アーキテクチャに近いデザインでモデルを作り、シミュレートすることができるようになった

という三つの要因が大きく、これら脳の情報処理に関わる各種の技術は脳情報通信技術と総称される(図1)。

2.1. 脳情報のセンシングと読み取り

一つ目に関しては、全脳のデータを高空間解像度・高時間分解能で計測できるfMRIのような技術が発達してきたことが大きい。とは言うものの、空間解像度は2mm四方程度で、その中には10万のオーダーでニューロンが含まれているだろうし、いくら時間分解能が高くなったといってもニューロンの発火が1ミリ秒程度で終わるのに対し、fMRIの時間解像度はせいぜい1秒である。しかも電気活動ではなく血流動態を捉える方法であるため、実際の脳活動の反映に時間がかかる。したがって、膨大かつ微小な我々の神経学的精神現象を完全に捉えるには至っていない。

それでも、「運動意図」や「感覚体験」、「『好き』などの認知状態」を脳の情報から読み取ることが出来るようになったのは、機械学習をはじめとした解析技術の貢献が大きい。上述のfMRIで取得されるような膨大で多様な脳情報データを特定の目的変数(例:被験者が「右に行きたいと思っている」か「左に行きたいと思っているか」)と関連付けて、モデル化が行えるようになり、そうした機械学習による解析やモデリングは脳科学の世界にも急速に普及している。人間にはとても理解できない多様な脳活動パターンのデータを、人工の脳の学習機能を用いて理解するようなアプローチである。

「飲みものを取って口元に運びたい」という運動意図を読み取ってロボットアームを動かす「ブレインマシンインターフェース(BMI)」2や、広告動画を視聴中の脳活動情報から知覚内容を単語として解読することができる脳情報解読技術3、すなわち「脳情報を読み取る技術」は上述のようなセンシングと機械学習双方の発展により実現された。

2.2. 脳情報に書き込む技術

脳情報を読み取ることが出来るようになるということは、脳の情報表現理解の大きな一歩であるが、科学的には十分ではない。つまり、読み取っている脳活動と特定の認知状態がただの見かけの相関に過ぎないかもしれないというリスクがある。さらに、脳の情報を読み取るだけでは社会的な恩恵も少ない。臨床医学の世界において診断技術のみが発達しても何も処方ができないようなものである。この問題の解決に大いに役立つのが脳情報表現への介入、すなわち「脳情報に書き込む技術」である。

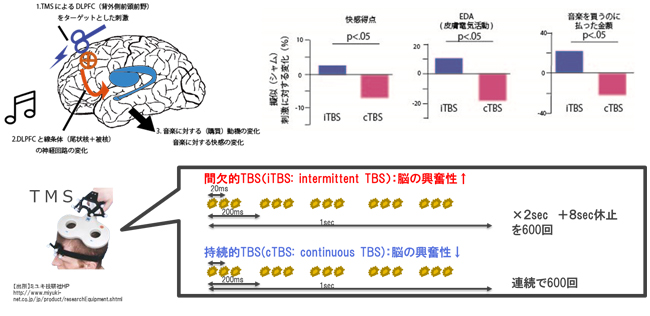

書き込むといっても、ハードディスクに光学的に情報を符号化するような形ではなく、電気・磁気刺激により神経活動を誘発・修飾する外的な方法(ニューロモジュレーション)と、随意的に自分の脳活動を変化させることを学習するニューロフィードバックと呼ばれるような自発的な方法の大きく2種類が存在する。

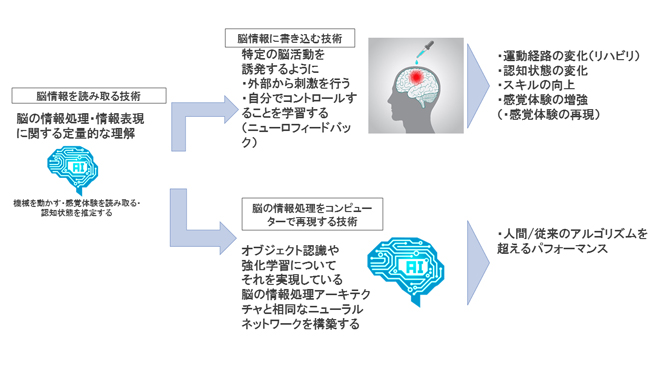

外発的な刺激による脳情報の変化の例として、「聞いている音楽の心地よさを高めたり下げたり」できることが報告されている。元々、感動的な音楽体験時に脳の腹側線状体というところで脳活動が活性化し、ドーパミンが放出されることは分かっていたが4、2017年に報告された研究5では、経頭蓋磁気刺激(TMS)という刺激を前頭部に与え、背外側前頭前野と接続している線条体の活動を上げたり下げたりすることにより、その後に聴く音楽がより好ましいものになったり、不快なものになったりすることが分かった(図2)。

ニューロフィードバックで興味深い研究としては、「人の顔を見たときに感じる『好き』という気持ち」を操作するというものがある6。前述した運動や感覚体験だけではなく、好きという気持ちも脳(前頭葉の内側にある帯状皮質)で情報表現されている。被験者の脳のその領域の活動パターンをその人が「好きな人」を見ているときの活動に近づけさせながら好きでも嫌いでもない人の顔を見せると、好きでも嫌いでもなかった人のことが好きになり、逆も然りという結果が報告されている。

このように、人間の脳の情報表現をセンシングし、機械学習によって解読する技術が発展し、さらに脳情報表現を変化させる介入技術も進んでいる。この二つの技術がさらに進化すれば、究極的にはSFの世界における電脳通信技術のようなものが実現することが期待される。すでに現時点で、手を動かす運動意図を脳波で読み取り、インターネットを介して遠く離れた人の運動野をTMSで刺激し手を動かすという原始的な「脳―脳インターフェース」の開発にも成功している7。このように脳の情報表現を取得・活用することに関わる技術群を図3に示す。

2.3. 脳の情報処理をシミュレートする技術

脳の情報処理様式の知識(シナプスの伝達効率変化を通した学習機能の実現や、階層的・分散的な処理機構、情報の分散表現など)は少なからず機械学習分野の発展に貢献してきた。今、明らかになっているのは、生物学的な脳の情報処理に倣うことは、元の生物を超える性能を実現できるということである。

深層学習が流行して比較的すぐの2014年にMITの研究グループによって報告された研究成果8では、視覚処理における腹側経路(what経路とも呼ばれる物体認識系)の高次領域の神経情報表現の予測モデル構築を試みた。畳みこみニューラルネットワーク(CNN)を腹側経路処理に似せたアーキテクチャで構成した画像認識モデルは分類精度が最も良かっただけでなく、下側頭葉ニューロンの実際の振る舞いの予測可能性も高く、更にモデルの中間表現レイヤーの情報は、同じく視覚処理の中間に位置するV4野の活動を予測できた。

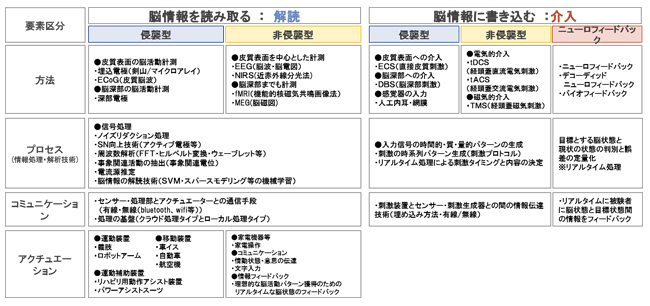

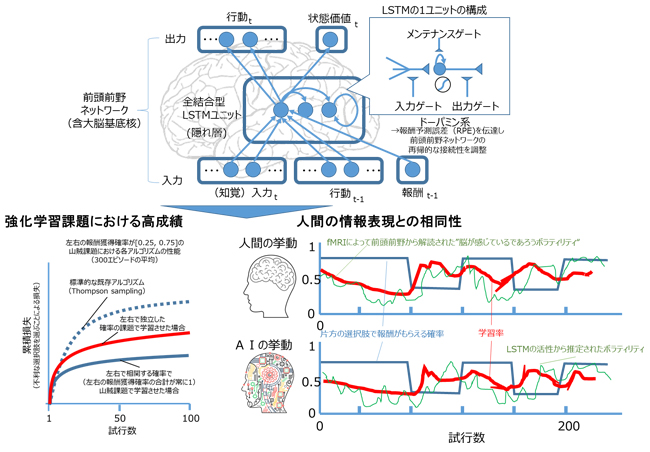

さらに、2018年に入り他の認知ドメインでも続々と成果が報告されている。例えばDeepMind社のグループが発表したメタ強化学習とよばれる機能を人工のニューラルネットワークに実装した事例9では、前頭前野と大脳基底核を含む人間の神経機構をLSTM(Long Short-Term Memory:時系列データに強みを発揮するニューラルネットワーク)ユニットと報酬予測誤差を運ぶドーパミン系が入出力ゲートを調整するアーキテクチャとして提案した。このアーキテクチャは既存の強化学習モデルを超えるパフォーマンスを実現し、さらに選択課題におけるボラティリティが上がるとそれに応じて学習率を上げるなど、人間とほぼ相同と表現できる挙動を示した(図4)。こうした結果は、「学習すべきことを学習できている」という点で“メタ”強化学習の実現と呼べる成果である。

さらに、同じくDeepMindのグループから、嗅内皮質に存在する「場所細胞」とも呼ばれるグリッドセル(空間内の特定の場所にいる時だけ発火し、生物の空間位置把握に利用されている神経細胞)を中心としたネットワークを人工的に模倣した結果、グリッドセルとほぼ同様な情報表現を担う“人工”ニューロンが生まれ、さらに迷路課題で人間を上回るパフォーマンスを示したことが報告されている10。

このように生物の脳の計算原理に基づく様々な認知ドメインにおける人工のニューラルネットワークは機械学習の分野で成功を収めていくことが期待される。

さて、ここまで研究の動向を中心に紹介したが、これらの技術は基礎研究上の成果であり、一般の日常生活における応用、すなわち社会展開につながるまでにはまだかなりの道のりがあるように感じるかもしれない。ところが世界を見渡すと、これらの技術は既に次世代ビジネスの苛烈な競争領域として認知されてきている。

3.1. 米国の脳情報通信分野への巨大投資

Neuralinkは、著名な投資家であるイーロン・マスク氏が、2017年に立ち上げたBMIデバイス開発企業である。カリフォルニア州で医療研究企業として登録され、すでに神経科学者数名を雇用している。彼らは脳で考えたことを言語化せずにダイレクトに伝達できるようにする埋込型チップの開発を通じて、4年後には脳に障害を持ち意思伝達が困難な人向けのシステムを実現させ、8~10年後にはこれを一般ユーザー向けに提供することを目指している。将来的には脳内チップをAIシステムに接続することで人間の能力を増強する構想まで描いており、これらの初期投資額は少なくとも数十億円に上ると推定されている11。既に本人認証用チップを腕に埋め込むなど身体埋込チップは実用化が進んでおり、健常者に対する脳内チップの実用化も決してハリウッド映画の世界だけのことではない。

また、Facebook社も、2017年4月に、非侵襲的な脳計測装置を使用して、スマートフォンへの入力の5倍の速さに相当する1分に100ワードの入力が可能になるBMIを2年以内に開発することを目指すと発表している。彼らの目指すシステムは、思考を概念として把握し、例えば日本語で思考した概念を英語や中国語など他の言語で出力することも可能にするというものである。また、皮膚から脳に直接情報を入力するシステムの開発も発表していて、こちらも投資額は数十~数百億円の規模となる見通しである12 。

さらに上述したようにGoogle傘下のDeepMind社のような脳科学と人工知能の融合領域でビジネス・研究両面で先進的な成果を上げ続けている企業もあり、米国中心に本格的な投資と成果が生み出され続けている。

以上、発表内容だけを見ているとSF夢物語のように感じるかもしれないが、彼らが脳情報通信領域にこれだけの投資をするのは、人間の脳、そして機械との関係性がよりダイレクトに、そしてインタラクティブに変化していくことを睨んでのことであろう。これを裏づけるように2020年はBMI領域だけで数千億円の市場が形成されていくという予測もある13 。

3.2. 脳情報通信技術の広告ビジネスへの応用

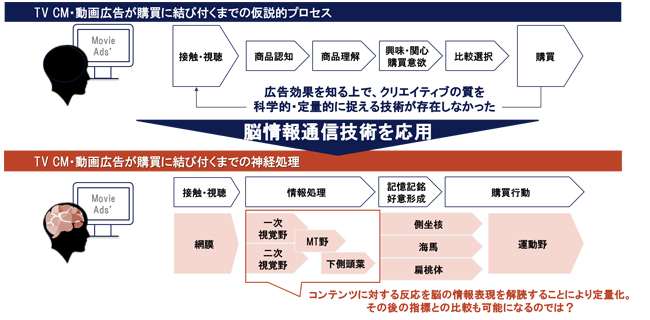

脳情報通信技術の応用先としての出口は、BMIだけではない。脳情報通信技術が変革をもたらす一つの大きな領域としてマーケティング・広告領域がある。商品・サービスの価値を視覚・聴覚的な入力刺激として表現し、購買行動へ誘なおうというのがその中核プロセスであるが、これらの過程を科学的・定量的に理解し応用するというのは、従来、困難な課題であった。

しかし、感覚器官を通して入力された情報が、過去の記憶との相互作用も働いたうえで、その価値の強度が脳内に表象され、実際の購買場面で財布からお金を出す筋肉運動に変換されるプロセスは、すべて脳内で行われる (図5)。ここに脳情報通信技術が貢献できる余地があり、事実、動画視聴中の脳情報解読技術3は、実際の動画広告評価・改善ソリューションとして事業導入が進んでいる14 15。

これらの事業開発に取り組むNTTデータは、2017年11月に「脳情報通信ビジネスラボ」の設置を発表する16など、当該分野に本格的に取り組んでいる。

3.3. 自動車・教育など幅広い産業へのインパクト

脳情報通信技術のマーケティングへの応用における中心価値は、「人間が自分では意識できない脳内の情報を定量的に得ることによってマーケティングサイエンスに利用する」というものである。人間の意思決定の9割以上は無意識のうちに行われていると言われているので、これは多種多様な産業において同様の価値を持ちうる。

例えば、本田技術研究所17は、自動車を運転するドライバーが「楽しい」と感じる脳状態と車両や周囲の環境情報に着目し、こうしたデータのモデリングによってドライバーの状態推定・介入技術の研究を進めている。こうした技術開発が進めば、自動運転が普及する中でもユーザーにとって本質的な「道具を操作する楽しさ(価値)」を最大化していくことが期待される。

また、教育分野への応用も注目されている。日本人は英語のLとRの発音が聞き取りにくいといわれている。しかし、脳波を計測してみると、意識できないレベルでLとRの聴時の反応は異なり、ニューロフィードバックトレーニングにより、その差を最大化させると、LとRを聞き分けられるようになるという研究成果18がある。こうしたニューロフィードバックによる語学教育ソリューションの本格的な開発もすでに始まっている19が、それ以外にも、トレーニング・教育・人材育成・能力開発などの分野では、脳情報通信技術によるビジネスチャンスがまだまだ広がっているといえる。

さて、ここまで脳科学とAIの融合の研究状況について脳情報通信分野を軸に紹介してきたが、脳の仕組みに基づく計算アーキテクチャが高いパフォーマンスを出す機械学習モデルを生み、機械学習の進化が脳の情報表現の理解と解読に役立つという共進化が起きている状況であることが分かる。

ここで指摘しておきたいのが、脳を知ることの重要性が、単に医療分野だけではなく様々なビジネス分野において高まっているということである。

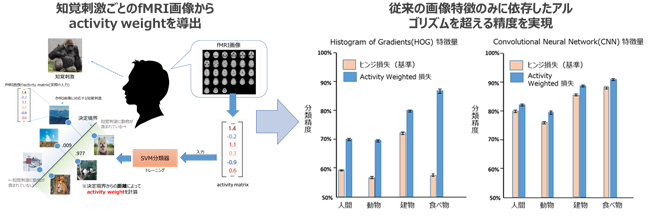

2018年に報告された研究20で、画像認識の課題に置いて、純粋な機械学習アルゴリズムだけでなく、学習過程で画像を見ている人間の脳情報(fMRIからの知覚解読情報)を加えることによって、かなり精度が上がることが分かった(図6)。CNNのような深層学習のアーキテクチャはそもそも人間の視覚処理と相同であるのは前述した通りだが、そこに脳情報を更に足すことで限界だと思われていた精度を更新する可能性を示したという点でインパクトのある成果だった。人間が持つ自然な視覚処理情報は、機械学習モデルを更に賢く導くのに有用であることは間違いないようだ。

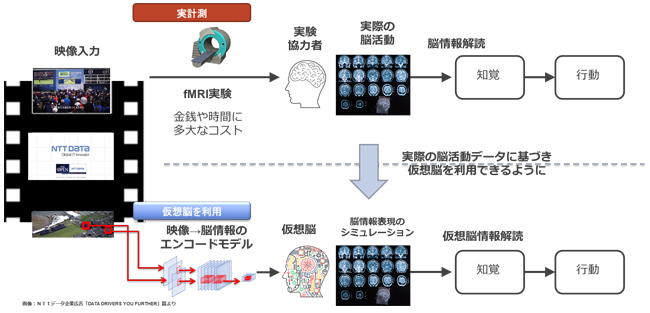

こうした脳情報のリッチさと、機械学習の手軽さを併せ持った技術が実際にビジネスとして実用化されてきている。前述のNTTデータとNICT・CiNetによる「脳情報通信ビジネスラボ」の成果として図7に示すような仮想脳が実現していて21、大量に撮りためた動画視聴中のfMRIデータ、つまり生の人間の脳情報表現を基にエンコードモデルを構築することで、時間やコストのかかる脳計測を伴わない知覚等に関するシミュレーションが可能となっている。

こうした技術が進めば、お金や時間をかけて消費者を会場まで呼んだり、WEBで退屈なアンケートに回答させなくても、企業側が知りたい反応を仮想脳を通して知り、最適化した広告・商品・サービスを提供することが実現できるようになると考えている。ただし、そのためには、脳反応に関する入出力データをしっかりと蓄積することが重要である。

今年、2018年は、世界初のSF小説といわれる「フランケンシュタイン」の発刊から200周年を記念する年である。著者のメアリー・シェリーは、ジョバンニ・アルディーニ(「生物電気」のガルヴァーニの甥に当たる)による死体への電気刺激蘇生実験を見学した体験から、人造人間の発想を思いついたと言われている22。200年経って人間を動かすものは単に電気ではなく、脳の電気活動であることが分かり、その情報表現の理解も進んだ。その後、SFと科学は、ある意味、共進化を遂げてきて、SFで描かれるような脳情報通信社会も着実に一歩ずつ現実に向かっている。

イノベーションを起こす、そして新たなビジネスを創出し未来を生き抜いていく企業であろうとするならば、そうした未来をただ指を加えて傍観するだけでなく、自ら率先して来たるべき未来に備える必要がある。製造業、情報通信業、デバイスメーカー等幅広い事業ドメインで、必ず脳情報通信はビジネスを変える技術になる。日本の産業界は、世界から比べると物量的に遅れ気味であることを自覚し、基礎研究をはじめとしたアカデミアの動向をしっかりと注視し、優れた研究者と強いタッグを組みながら自ら実践する一歩を踏み出してもらいたい。

参考資料

- 1 von Bartheld, C. S., Bahney, J. & Herculano-Houzel, S. The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. J. Comp. Neurol. 524, 3865–3895 (2016).

- 2 Aflalo, T. et al. Decoding motor imagery from the posterior parietal cortex of a tetraplegic human. Science. 348, 906–910 (2015).

- 3 Nishida, S. & Nishimoto, S. Decoding naturalistic experiences from human brain activity via distributed representations of words. Neuroimage (2017).

- 4 Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A. & Zatorre, R. J. Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nat. Neurosci. 14, 257–62 (2011).

- 5 Mas-Herrero, E., Dagher, A. & Zatorre, R. J. Modulating musical reward sensitivity up and down with transcranial magnetic stimulation. Nat. Hum. Behav. 1–6 (2017).

- 6 Shibata, K., Watanabe, T., Kawato, M. & Sasaki, Y. Differential Activation Patterns in the Same Brain Region Led to Opposite Emotional States. PLoS Biol. 14, 1–27 (2016).

- 7 Rao, R. P. N. et al. A Direct Brain-to-Brain Interface in Humans. PLoS One 9, (2014).

- 8 D. L. K. Yamins et al., Performance-optimized hierarchical models predict neural responses in higher visual cortex. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 111, 8619–24 (2014).

- 9 Wang, J. X. et al. Prefrontal cortex as a meta-reinforcement learning system. Nat. Neurosci. 21, 860–868 (2018).

- 10 Banino, A., Barry et al. Vectorbased navigation using grid-like representations in artificial agents. Nature 557, 429-433 (2018).

- 11 https://www.rt.com/usa/401052-elon-musk-neuralink-funding/

- 12 https://forbesjapan.com/articles/detail/11906

- 13 https://www.alliedmarketresearch.com/brain-computer-interfaces-market

- 14 茨木 拓也, 萩原 一平. 脳科学が拓く新たなマーケティング・コミュニケーション. 日経広告研究所報 ,50(2),17-23, (2016)

- 15 茨木 拓也, 矢野亮, 萩原 一平. 機能的磁気共鳴画像法(fMRI)による生体反応の測定. オペレーションズ・リサーチ , 61(7), 435‐441, (2016)

- 16 http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2017/110101.html

- 17 瀬下 渉, 奥本 雅規. “製品開発のための 生体情報の計測手法と活用ノウハウ”, 情報機構,(2017), 第5章 第4節 運転を楽しくするための感情計測.

- 18 Chang, M. et al. Unconscious improvement in foreign language learning using mismatch negativity neurofeedback: A preliminary study. PLoS One 12, 1–13 (2017).

- 19 http://news.mynavi.jp/news/2017/10/18/052

- 20 Fong, R., Scheirer, W. & Cox, D. Using Human Brain Activity to Guide Machine Learning. Scientific Reports 8, 5397 (2018).

- 21 https://media.dglab.com/2018/07/23-nttdata-01/

- 22 Shultz, D. Creating a modern monster. Science. 359, 151 (2018).