はじめに-日本が楽しい国になるために(成熟社会における「豊かさ」とは)

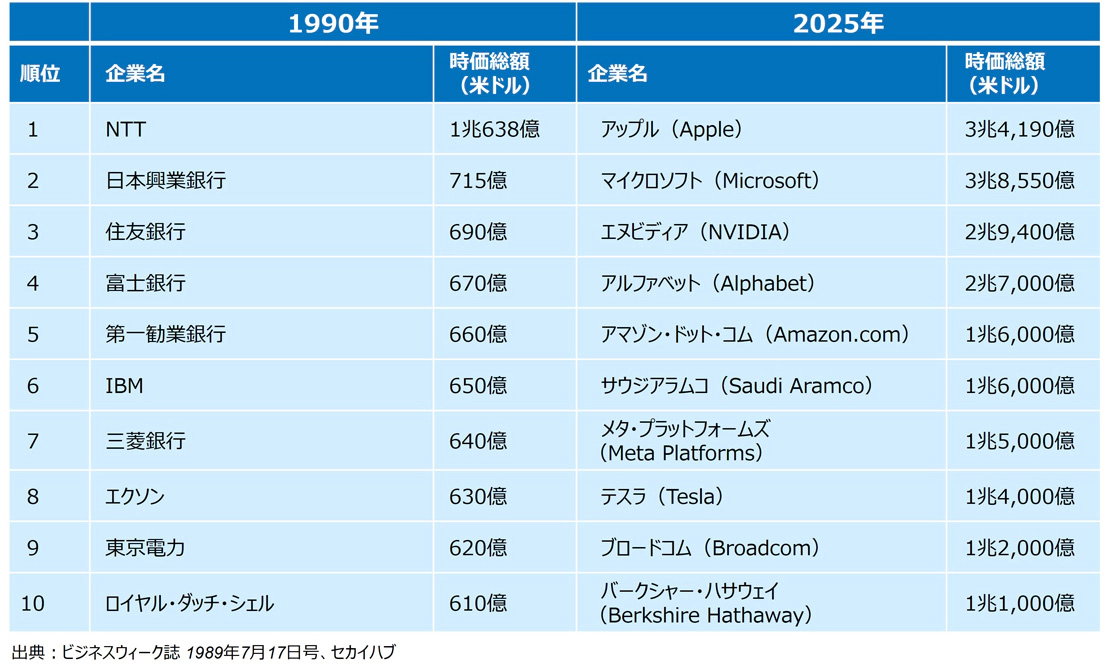

日本では「失われた30年」と言われるように、1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、経済成長が停滞している。かつては、世界の時価総額ランキングにおいて日本企業が上位に多く名を連ねていたが、現在では日本企業はトヨタ自動車1社のみが50位以内に入る状況となっている(図表1)。

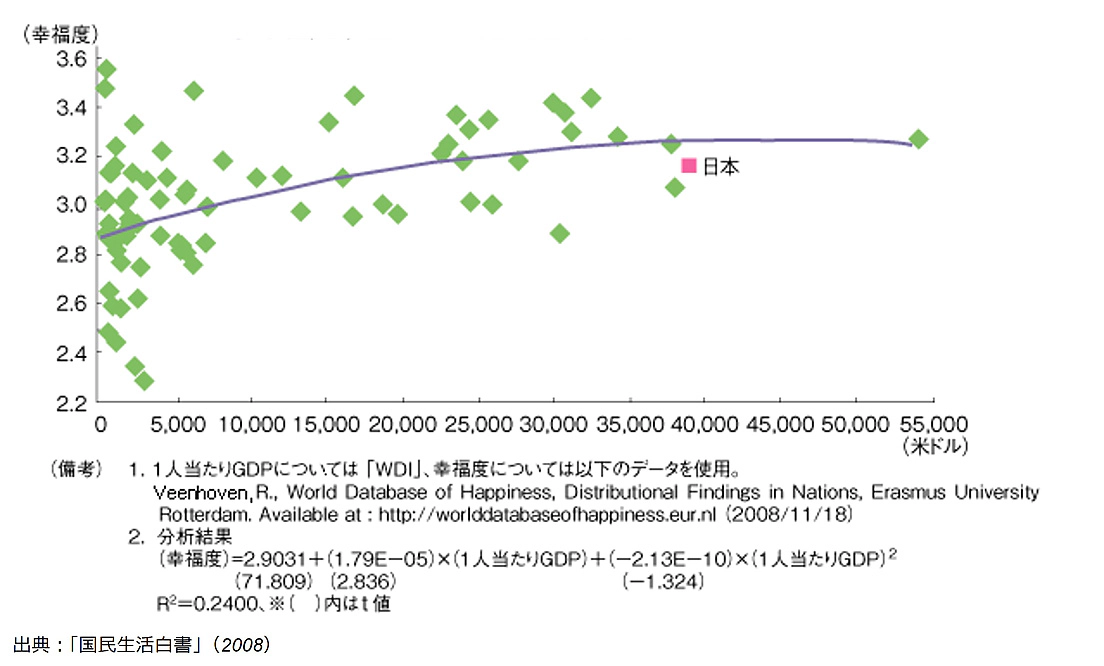

一方、経済的豊かさ(GDP)だけでは国の豊かさは測れないという考え方が約10年前から経済学の分野では一般的になりつつある。経済的豊かさと幸福感が必ずしも相関しないという「イースタリンパラドックス」も話題となった(図表2)。2009年には、フランスのサルコジ大統領が幸福度を加味した経済指標策定を提案し、さらに2012年頃に国連がGDPを補完する豊かさの指標として、SDGsの観点を含む「新国富指標」を発表している。

日本でも、ウェルビーイング(幸福度)やSDGsの重要性が認識されるようになったが、世界ランキングでみると、ウェルビーイング(幸福度)やサステナビリティ(環境)の分野においても、日本は依然として世界から遅れているのが現状である。

本連載では、北欧デンマークの社会システムから日本の進むべき道筋について、複数回にわたり考察する。

【図表1】1990年と2025年の世界時価総額ランキングトップ10

出典を基にNTTデータ経営研究所が作成

【図表2】1人当たりGDPと幸福度の関係(イースタリンパラドックス)

1. デンマークのDX戦略が生み出す理想の豊かさ-日本が学ぶべきポイントとは

■ デンマークは「国際競争力」、「幸福度」、「SDGs」のすべてで世界トップクラス

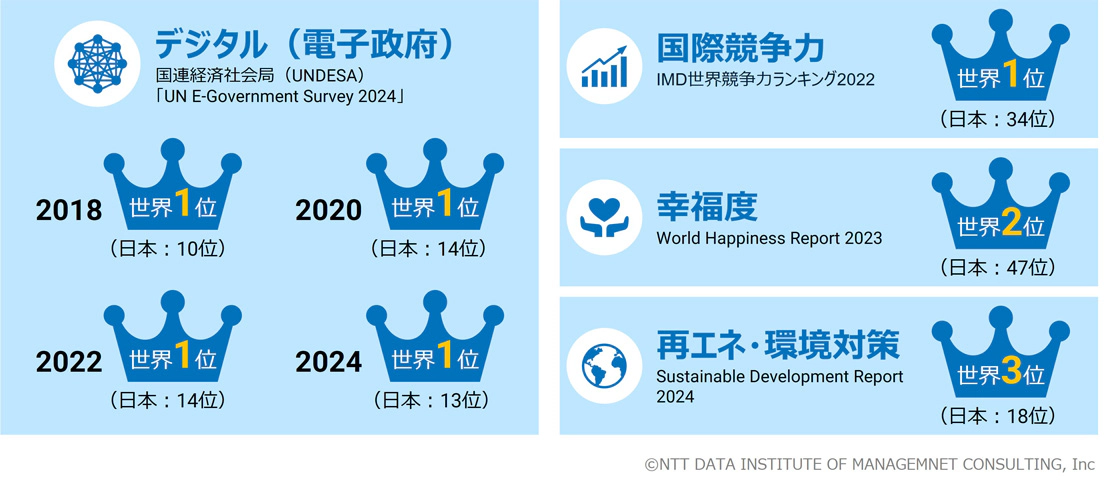

デンマークは、国際競争力(経済的豊かさ)、ウェルビーイング(幸福度)、サステナビリティ(SDGs)のすべてを高次元で達成し、理想的な豊かさを実現している国の1つである。IMD 1(国際経営開発研究所)の「世界競争力ランキング」2 では2022年に世界1位を獲得し、2024年も3位を維持している。また毎年、国連の関連団体が発表する「幸福度ランキング」3(2024年版)では世界2位、「SDGs達成率ランキング」4 では(2024年版)世界3位にランクインしており、理想的な国家の在り方を実現しているといえる。

北欧諸国では、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンなどが幸福度の高い国として知られているが、デンマークのように国際競争力、幸福度、持続可能性の3要素が均衡よく発展をしている国は極めてまれである。

もう1つデンマークが世界的に評価を得ている分野が、デジタル(DX)である。国連経済社会局(UNDESA)が2年ごとに発表する「世界電子政府ランキング」5 では、2018年から4回連続1位を獲得しているほか、IMDの「世界デジタル競争力ランキング」(2024年版)6 でも世界3位という高い実力を誇る(図表3)。

1 International Institute for Management Developmentの略。Webサイト:https://www.imd.org/

2 IMD Webサイト:「World Competitiveness Ranking」

3 Webサイト:「World Happiness Report 2024」

4 Webサイト:「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT」

5 Webサイト:「UN E-Government Survey 2024」

6 IMD 「World Digital Competitiveness Ranking 2024」

【図表3】デンマークと日本の各種世界ランキングの比較

■ デンマークのDX成功事例-行政・医療・企業の先進的取り組み

デンマークのDXの優れた事例として、先進的な取り組みを2つ紹介する。

(1)行政サービス:ワンストップで生産性と利便性を向上

デンマークには「Borger DK」7 という市民ポータルサイトがあり、子育て、住宅、ヘルスケア、税務申告などの行政手続きやサービスをワンストップで利用できる。さらに、個人の診療情報や処方医薬品のデータが管理され、医療機関や薬剤師との間で共有できる仕組みが整備されている。

また、国や自治体、金融機関からの通知文書はすべて「デジタルポスト」と呼ばれるメールボックスに集約され、国民はいつでもどこでも確認できる。これにより、行政手続きに要する時間が平均1~2日短縮され、生産性と利便性が大きく向上した。

7 Borger DK Webサイト:https://www.borger.dk/

(2)企業のDX成功事例:LEGO®社のデジタル変革

デンマーク発祥の大手玩具メーカー「LEGO®」社は、2004年にデジタル上で自由に設計できる「LEGO Digital Designer」を開発し、より自由かつクリエイティブな商品体験を顧客に提供した。さらに、映画や学習教材、コンテンツなどのビジネスモデルへの変革を実現し、倒産の危機を乗り越え、業績をV字回復させることに成功している。

これらの事例から、デンマークは、高い生産性、暮らしやすさ、持続可能な社会システムの実現に向けて、デジタル(DX)をうまく活用していることが分かる。言い換えれば、デジタル活用(DX)に優れているからこそ、総合的かつ均衡のとれた豊かさが実現できているといえる。

■ 日本の現状と課題-なぜデンマークと差がついたのか

一方、日本は、「デジタル敗戦」と揶揄されることもあり、行政サービスのデジタル活用の遅れや利便性の低さが課題となっている。どこでどのようなサービスを受けられるのかが分かりにくい、同じような書類を何度も記入させられる、各サービスが相互に連携していないといった状況が続いている。先述のIMDの世界デジタル競争力ランキングでは、67地域中31位と低迷している。

デンマークが初めて「電子政府戦略」を発表したのは2002年である。日本では2000年に「IT革命」という言葉が流行語となり、「e-japan戦略」が策定された。デジタル(DX)のスタート時期はほぼ同じなのに、なぜこのような大きな差が生まれたのか。次にその成功のポイントを整理する。

2. 成功のポイントは「人間中心」のデジタル社会形成

デジタルはあくまで手段であり、表面的に見えている技術やソリューションだけではDXの質を語ることはできない。導入された技術やソリューションが「労働生産性」や「暮らしやすさ」にいかに貢献するものであるか、またそれらが社会に浸透し、企業活動や生活を変革するだけのインパクトを持つものになっているかが重要である。

当社では、デンマークのデジタル社会形成の成功要因を紐解き、日本に適用するための国際コンソーシアム「Social Innovation Alliance Japan Denmark(略称:SIA)」8 を2023年に設立し 9、デンマークの企業・団体と連携した交流や共同プロジェクトを通じて知見を深めている(図表4)。

8 Social Innovation Alliance Japan Denmark Webサイト:https://si-a.org/

9 当社プレスリリース「NTTデータ経営研究所、日本とデンマークが共創するSocial Innovation Alliance Japan/Denmarkを設立」(2023年12月21日)

【図表4】Social Innovation Alliance Japan Denmark の概要

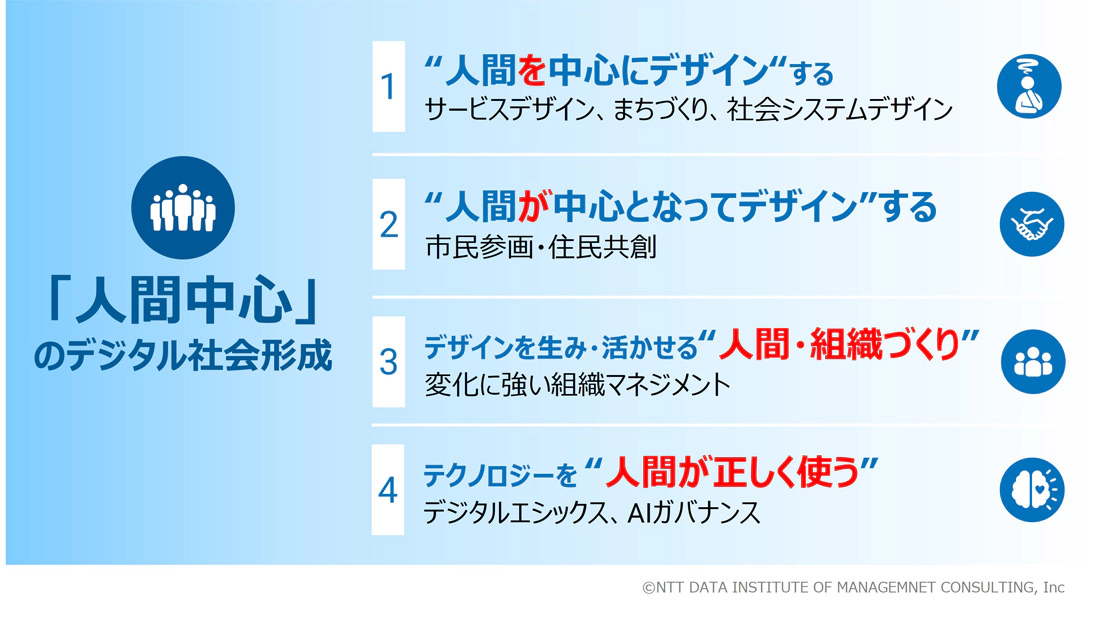

これらの活動を通じて明らかになったのは、デンマークのDXの成功要因は、単なる技術やソリューションの導入にとどまらず、社会づくり、地域づくり、組織づくり、サービスづくりの哲学・アプローチ・手法にあるということである。その共通点をあげるとすれば、「人間中心主義」と捉えることができる。では、「人間中心主義」とは何だろうか。その特徴を4つのポイントで以下にまとめる。

■ ポイント1:人間「を」中心に設計すること

「人間を中心に設計する」とは、利用者にとっての使いやすさ、過ごしやすさを追求することである。特にデジタルサービスは、初めて利用する人や使い慣れない人、忙しくて時間がない人にとってハードルが高いものである。単にデザイン性を重視することや、補足説明をつけて理解を助けるだけでは不十分であり、iPhoneのように説明書を読まなくても直感的に使えることが大事である。例えば、サービスごとにログイン方法やID/PWが異なる、法律や制度を知らないと利用できない電子申請の手続きなどは悪い例の典型だ。

元々デンマークは、家具のデザインや街づくりにおいて、生活の中で自然に溶け込むデザインを追求するという文化が根付いている。この「体験価値」の視点から物事を考えるという文化が、デジタルサービス開発にも生かされている。

具体例として「仮想待合室」を挙げる。デンマーク企業のQueue-it 10 社は、突発的なアクセス増加によりWebサイトにつながりにくくなったり、アクセスに時間がかかったりする状況に着目した。同社は単に「待ち時間」を短縮するだけでなく、「待っている時間」を退屈させないように工夫した「仮想待合室」のサービスを開発し、世界中に展開している。例えば、国際イベントのチケット予約や決済手続き、ECサイトのセール、新型コロナウイルスのワクチン予約などで利用されている。このサービスは体験価値に着目した好例といえるだろう。

10 Queue-it社 日本公式Webサイト:https://queue-it.com/jp/

■ ポイント2:人間「が」中心に設計すること

「人間が中心に設計する」とは、行政や企業(供給者)と市民(利用者)の関係性を見直し、当事者である市民が主体となってサービスや制度を共創することである。日本では、行政が考えた施策案についてパブリックコメントなどで意見照会するのが一般的である。一方、デンマークでは、政策課題発見の段階から市民が関与し、行政とともに議論を重ねる。その上で「課題解決策の立案」、「案の決定」、「実行」、「評価改善」といった一連のサイクルが住民参加型で行われる。この仕組みにより、行政と住民が同じ方向を向き、地域課題の解決に取り組むことが可能となる。

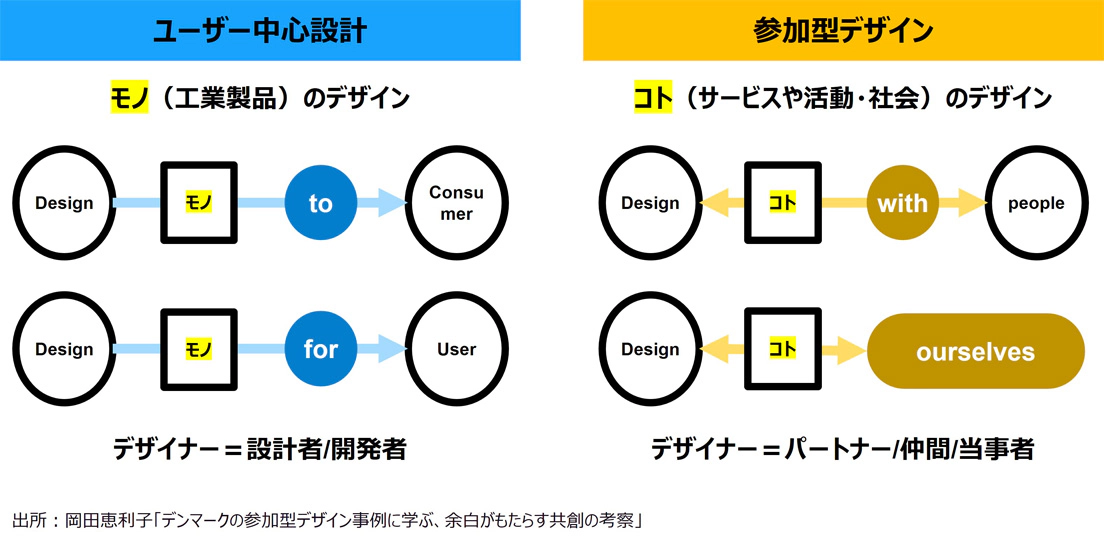

デジタルサービス開発についても同様である。従来のモノ(工業製品)づくりにおけるデザイン(ユーザ中心設計)とは異なり、コト(サービスや活動・社会)づくりには、「参加型デザイン」の視点が必要となる(図表5)。デザインを行うのは、外部のデザイナー(供給者側が依頼した専門家)ではなく市民自身であり、「市民による」、「市民と一緒に」デザインすることが重要である。

この考え方を取り入れた仕組みが「リビングラボ」である。リビングラボとは、「生活の場(Living)」と「実験室(Lab)」を組み合わせた言葉で、日常生活の場でオープンイノベーションを起こす共創の場である。デンマークでは、介護用品や医療サービスの開発など、多くのプロジェクトが進められている。当社でも、山形県酒田市で「酒田リビングラボ」11 を展開中であり、デジタルサービス開発における参加型デザインの実践を進めている。

【図表5】参加型デザインとは

■ ポイント3:デザインを生み・活かせる“人間・組織づくり”

デンマークでは、基本的に残業をせず16時には仕事を終えて帰宅するのが一般的である。それにもかかわらず、世界競争力ランキングでは世界1位、2位を競っており、短い労働時間で高い生産性を維持している。

その秘訣は「変化への柔軟性」にある。当社の調査によれば、デンマーク企業の高い生産性は、「Management(事業戦略)」、「Culture(組織風土)」、「Organization(組織構造)」、「System(管理システム)」、「Talent(人材活用)」の5つの要素が重要だと分かっている。本稿では、それぞれの頭文字をとって「MCOST(エムコスト)」と呼ぶことにする。

デンマークのMCOSTは、「コラボレーティブな組織風土」、「チームエンゲージメント」、「フラットな関係性」、「マクロマネジメント」、「多様な専門人材の活用」、「これまでの仕組みから新しい仕組みに切り替える合理的判断(二重管理・並存させない)」などから成る。

これらの本質は、デンマークの人々が「組織のために働く」というよりも、「社会における自分の役割」、「自身のキャリア成長(人間的にも)」、「仕事以外の生活や家族との時間の充実」を重視して働いている点にある。雇用主側もこれを理解し、人材を活かすための組織マネジメントや人事評価システムを導入している。

■ ポイント4:テクノロジーを“人間が正しく使う”

テクノロジーを活用するには、「倫理的な正しさ」(デジタルエシックス)を重んじることが求められる。例えば、生体認証やAI(人工知能)などのデジタル技術が、人にとって望ましくない方向に作用すると、履歴書の審査で人種やジェンダーのバイアスがかかってしまう、自動運転車が通行人より運転者の安全を優先する、SNSで誤った情報が拡散されるといった懸念が生じる。

デンマークでは、「民主主義」が成熟しており、「何が正しいか」を考え、議論することが生活の中で自然に行われている。そのため、デジタル技術・AIの活用においても「倫理的な正しさ」を重視する考え方が根付いている。

2019年3月、デンマーク政府は「デンマーク国家人工知能戦略」を発表した。この戦略では、「AIの責任ある開発および利用において、デンマークがフロントランナーとなる」をビジョンとし、人工知能に関して、人間中心で共通の倫理基盤を持つことなどを掲げている。この方針に基づき、農業分野では自動栽培ロボット、エネルギー分野では変電所のAIメンテンス、医療分野では電話の通話内容から患者の心臓疾患の原因を特定するなど、さまざまな分野で倫理的安全性を担保しつつ、積極的にAIを活用する取り組みが進められている。

また、デンマークの国立デザインファームである「デンマークデザインセンター」(以下、「DDC」)は、「Digital Ethics Compass」と呼ばれるセルフチェックツールを開発している。これは、デジタル製品やサービスを提供する企業や行政が、サービスの開始時や継続時に「倫理に反さず、人権に配慮できているか」、「意図せずユーザーに不利益を被らせていないか」などを自らチェックできるツールである。

コンパスの中心には「人間」を据えられ、外縁に4つの基本原則と配慮すべきデジタル技術が記載されている。それらを念頭に置き、22個の問いかけに一つ一つ答えていくことでセルフチェックが行える構成になっており、このツールを活用することで、倫理的に配慮されたサービスや製品開発の思考を深めることができる。

【図表6】人間中心のデジタル社会形成の4つのポイント

3. 日本社会が考えるべき、これからの「人間中心主義」

今後、日本が2040年に向けて少子高齢化・人口減少が進み、地域コミュニティの弱体化が危惧されている。また、AIなどの技術革新によって劇的に社会が変化していくだろう。デジタル技術とどう向き合い、どのように社会に溶け込ませていくのかをこれまで以上に真剣に考えなければならない。さらに、VUCA時代と言われる現代において、変化への対応力が求められている。これまでの「失われた30年」のアプローチについて反省すべきところは反省し、人間中心主義を軸に社会システムを描いていくことが必要ではないだろうか。

デンマークのやり方が唯一の正解ではなく、単に真似をするだけでは不十分である。特に、日本の文化や宗教的な背景において「人間中心主義」に偏ることは「自然を軽視すること」と捉えられかねない。そのため、テクノロジー・人間・自然が調和することが重要だろう。

また、日本では民主主義が未成熟であり、上意下達のガバナンスが主流であったため、「人間中心主義」に加え、「コミュニティ再生」や「自己組織化」の促進も並行して取り組むことが肝要といえる。

そして、そのような変化を促進し、多様な価値観・働き方を志向する人材を活かすためには、高い生産性と変化への対応力を持つ組織マネジメントの導入や、人材の流動性や多様性を高めるような労働システムへの転換が必要である。日本の強みである協調性とチームワーク、勤勉さや細部へのこだわりを活かしながら、変化への対応力を身につけることで、世界と伍する競争力を再構築する道も見えてくるかもしれない。

おわりに

これまで、デンマークのDXの成功要因について、特に人間中心主義を軸にした社会システムの再構築の必要性や、コミュニティ再生、組織マネジメント変革の重要性について考察した。次回は、本稿で紹介した「人間が中心となって設計する」を深掘りし、「参加型イノベーション」について考察していく。