1 「行動変容」が注目された背景

今般のコロナ禍において、専門家会議や自治体首長などからしきりに発せられ、話題となっているワードが「行動変容」である。このワードが注目されている背景には、日本におけるコロナ対策の性質が影響していると推察される。日本では、諸外国のような外出禁止令や逮捕・罰金を伴う強制措置やロックダウン(都市封鎖)は行われず、現状では外出自粛要請などの「国民へのお願い」にとどまっている。このような状況下では、行動・選択の余地は市民に多く残っているため、なんとか自発的に行動を変えてもらうこと(=行動変容)の重要性がより高くなっているのだ。

近年、ナッジ※1が各国の行政機関などへ浸透してきたこと伴い、行動変容に効果的な介入や、その設計方法についてノウハウが蓄積されてきている。我が国におけるコロナ対策についても、これらの知見を踏まえることが重要である。

そこで、本稿では、効果的な行動変容施策を立案・実施するための方法とポイントについて、当社が実施した新型コロナウイルス対策に関するオンライン実験にも触れながら紹介する。

2 行動変容施策立案のための3つのポイント

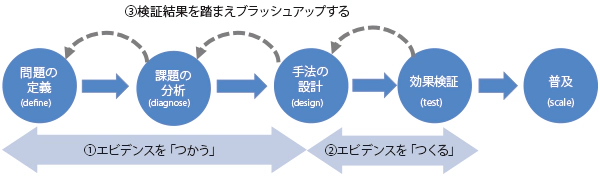

効果的な行動変容施策を立案・実践するためのプロセスと各ステップで留意すべき点をまとめたフレームワークがOECDや世界銀行など様々な機関で作成・公開されている(環境省が事務局を務める日本版ナッジユニットが海外の主要なフレームワークをまとめ、紹介しているため、是非参照してほしい※2)。その中から、Ideas42という、ハーバード大学発の行動デザインコンサルティング組織が作成したフレームワークを例として示すが(図1)、どの機関が作成するフレームワークにも共通するポイントが3つある。

1つめのポイントは、エビデンスを「つかう」ことである。行動変容施策立案にあたっては、何が問題であり(問題定義)、誰の行動をどのように変えることでそれが解決をするのか(課題分析)、そのためにどのような介入が有効そうか(手法の設計)についての検討を序盤に行う。ここまでのプロセスにおいて、過去の研究・実践結果、またはそれらをもとにしたガイドラインなどを活用することで、効果的な介入や施策をより素早く設計することが可能となる。行動変容に関する利用可能なエビデンスの公開・紹介については、諸外国の方が進んではいるが、日本においても厚生労働省によるがん健診の受診率向上に向けた手法・エビデンスの紹介※3や、日本版ナッジユニットによるナッジの事例紹介※4が行われているため、参考としてほしい。

2つめ、3つめポイントは、自らエビデンスを「つくり」、その結果を踏まえて施策をブラッシュアップすることである。過去の研究・実践事例は勿論参考となるが、例えば海外で効果のあった介入施策が、文化社会環境の異なる日本でもそのまま通用するとは限らない。そこで必要となるのが、施策を本格的に展開する前に、まずはトライアルとして小規模かつスピーディーに実証実験を行い、その効果を検証することである。日本の行政機関における実証実験は、年単位で実施されるものが多いが、例えば省庁内で行ったり、オンライン実験を用いたりするなどの工夫により短期間での効果検証も可能となる。仮説通りに物事は進まないことを前提として、トライ&エラーを行うことが、本当に人を動かすことのできる施策立案・実施にあたり、最も重要な点であると強調したい。

以下では、「エビデンスを踏まえて仮説を構築し、実験によって新たにエビデンスをつくり、当初仮説を修正する」という一連のサイクルをより具体的にイメージしてもらうことを目的として、当社が実施した「新型コロナウイルス対策に関するオンライン実験」について紹介する。

図1| 行動変容施策の立案プロセス

出所| Ideas42” Five-stage behavioral design process” をもとに筆者加筆

3 新型コロナウイルス対策に関するオンライン実験

当社では、新型コロナウイルス流行に関連した問題に対する行動変容施策を立案するにあたり、参考となるエビデンスを創出するべく、約5400人を対象とした実験を行った。本実験は、ネットアンケートを活用したオンライン実験とすることにより、4つのテーマについての問題定義・介入仮説構築から効果検証までの一連のプロセスを1ヶ月以内というスピードで実施することができた。オンラインであるため、実際の行動ではなく意向の変化までしか確認できないという制限は勿論あるが、実際に施策を行う前に短期間で効果の確認を行うにあたって有用な手法であると考えられる。

本稿では、行った実験の中からテーマ①「懲罰的な言動・施策・報道がもたらすリスク」と②「トイレットペーパーなどの買い占め防止施策」を取り上げ、紹介する(その他のテーマ含めた実験全体については、オンライン実験についてのリリースを参照いただきたい。

https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/200803-1.html)。

(0) 調査概要

■ 実験テーマ

①懲罰的な言動・施策・報道がもたらすリスク

②トイレットペーパーなどの買い占め防止施策

③外出を控えてもらうためのコミュニケーション方法

④外出を控えてもらうための施策

■ 調査協力:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(NTTコム リサーチ)

■ 調査方法:ネットアンケート

■ 調査時期:2020年6月26日(金)~6月30日(火)

■ 調査対象:人間情報データベース(https://www.nttdata-strategy.com/dcs/about/index.html)登録モニター

■ 調査回答者:合計5403人 (男性2630人、女性2773人)

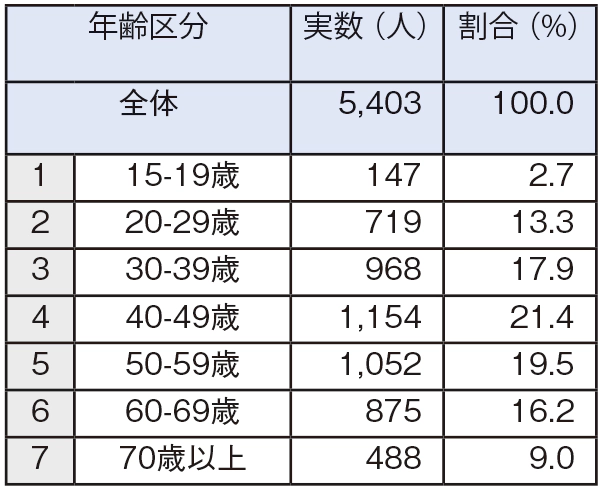

■ 回答者年齢:表1の通り

表1|調査回答者の年齢構成

※ 回答時間が極端に早い者(回答者のうち5%)は、回答時に設問を読み飛ばしている懸念があるため、解析対象外とした

(1) 懲罰的な言動・施策・報道がもたらすリスク

a 仮説・検証設計

今般のコロナ禍では、営業自粛要請に協力しない店舗や感染者に対して批判的・懲罰的なネガティブなメッセージが発表・報道・拡散する場面もあり、そのような情報に多くの人が接することとなった。しかし、ネガティブな情報は「情動感染」として多くの人に伝わり※5、そしてネガティブな感情が集団に広がることで、集団として望ましい行動に対する協力レベルが下がってしまうことが先行研究により分かっている※6。

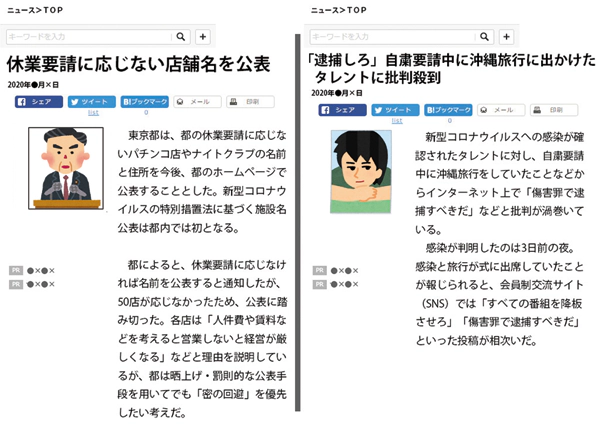

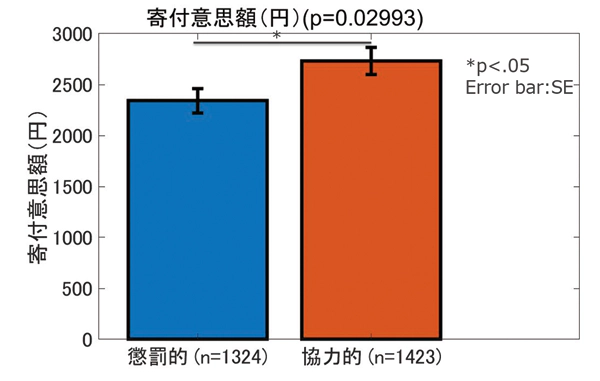

そこで、本実験では、ネガティブで他罰的な感情を煽る懲罰的情報条件と、協力的な行動を報じる協力的情報条件の2種類の架空のニュース記事を用意し(図2)、実験対象者へどちらか一方の記事をランダムに割付け、表示した(実際の実験ではイラストではなく写真を利用)。その直後、「新型コロナウイルス流行の影響により休業を余儀なくされた事業者への寄付金」について、寄付意向額(本実験における協力行動の指標)を質問することで、協力・向社会行動への影響を測定した。

図2|架空のニュース記事

b 実験結果・考察

営業を自粛しない店舗の公表や感染者への批判などの懲罰的な情報に接した群と、自粛要請に協力した人への支援やボランティアといった協力的な情報に接した群の、平均寄付意向額を比較した結果、前者が2342・6円、後者が2733・1円と、「協力的な情報」に接触した群の方が16・7%も寄付意向額が上がる結果となった。(図3)。

本実験では、懲罰的な施策や情報接触は国民全体の協力レベルを下げる可能性があり、国民の協力行動を促進するためには、協力的な施策や情報発信が有効であるという示唆を得ることができた。意思決定科学における先行研究をなぞる結果であり、既存のエビデンスを参考とすることの重要性が理解頂けるだろう。

図3|情報接触の対象による協力行動の変化

※ 寄付意向が有る者(0円以上)を対象。また、超高額の回答(上位1%)者も外れ値として除外

(2) トイレットペーパーなどの買い占め防止施策

a 仮説・検証設計

SNSなどをきっかけとして「トイレットペーパーが品切れになりそうだ」という誤った情報が出回ることで発生したトイレットペーパーの買い占めは、記憶に新しい。この「トイレットペーパーパニック」に代表されるように、コロナ禍においては、供給状況に問題がないにもかかわらず、個人の非合理的な意思決定・行動により社会問題が発生するという事象がさまざまな場面で見られ、行政・民間企業が対応に苦慮することとなった。

こうした買い占め行動の背景の一つとして指摘できるのが、「心の理論(Theory of Mind, 以下ToM)」である。他者の心の状態や意図などを推察する心の機能として知られるToMは、自分や他人の置かれた社会的状況を理解する上で大きな役割を果たしている。しかし、特殊な状況でこの機能が暴走することによって、非合理的な行動が誘発されることも分かっている。例えばバブル状況の株式市場においては、ToM、つまり他人のココロを読む処理を担う脳のdmPFC(背内側前頭前野)という場所の活動が過剰に働き、「みんなが買っているのだから、自分も買わなければ」という、実態の価値とは離れた投資行動を誘発してしまうこととなる※7。

こうした暴走を抑えるのにはどうすれよいのだろうか。例えば、「嘘をつかないで」といった行動の抑制を訴えるメッセージよりも、「嘘つきにならないで」といった人格に言及するメッセージの方が、人間の行動を変えるということが先行研究により分かっている※8。また、人間は具体的な情報・指示があることによって行動が促進されるとされていることから、「トイレットペーパーはどれくらいの頻度で買えば足りるのか」という具体的な情報を提供することが有効かもしれない。

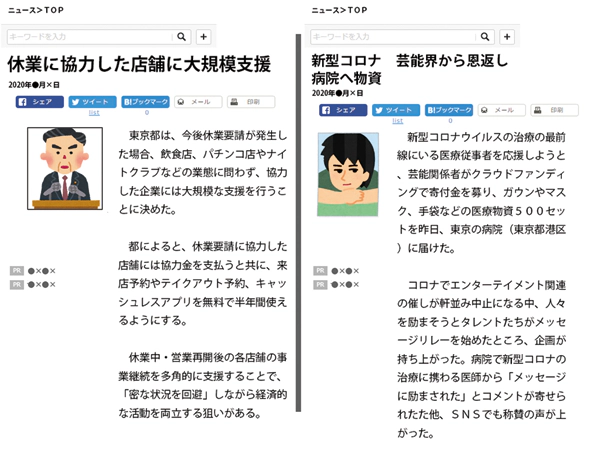

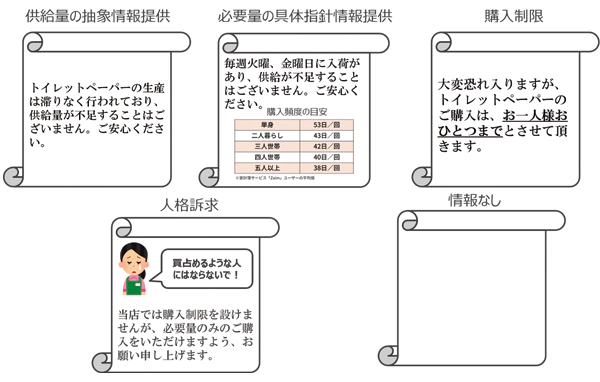

そこで、本テーマの実験では、「人格訴求」や「必要量の具体的指針情報提供」を含めた5種類の買い占め抑制メッセージ(図2)を用意した。仮想的なドラッグストアの店頭にトイレットペッパーが残り3個しかないという状況設定の下、被験者に対して、これらのメッセージの中から1種類をランダムに割り当て表示し、その後、トイレットペーパーを何個買うかという購入意向数を回答してもらった。

図4|買い占め行動抑制メッセージ

b 実験結果・考察

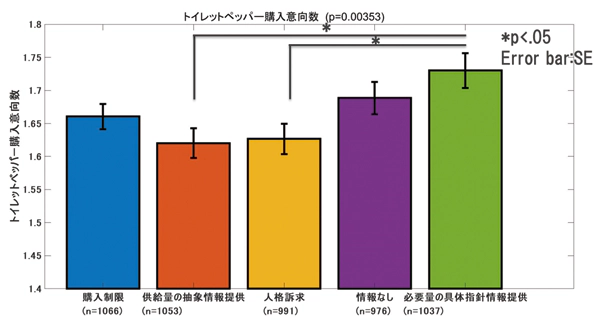

実験の結果、「必要量の具体指針情報提供」は当初の仮説と反して、行動変容効果が薄い可能性があることが判明した(この条件を与えた群の平均購入意向数は1・73個であり、供給量の抽象情報条件群は1・62個と、人格訴求条件群の1・63個と比較して6・8%多い。図3参照)。必要量をはっきりと示すことにより、むしろ他者もトイレットペーパーを求めていることをより具体的に想像してしまい、結果的に自身の購買動機を高めてしまうこととなったのではないかと推察される。一方で、人格に言及する訴求方法は仮説通り、買い占め抑制に相対的に有効な可能性があることが確認できた。また、実際によく用いられた手法である購入制限については、購買意向の抑制に必ずしも効果があるわけではないことが判明した。制限されることで購買者の不安が増大したり、トイレットペーパーの希少性を高く認識してしまうことによって、むしろ買い占め行動を促進している可能性が考えられる。

以上のように、本テーマの実験では、当初仮説に反する示唆や、一般的に用いられる手法が必ずしも行動変容に効果的とは限らないといった示唆が得られ、本格的な取り組みの前にトライアルを行うことの重要性が分かる結果となった。

図5|情報提供の種類によるトイレットペーパー購入意向数

4 おわりに

ここまで、当社で行った実験も交えながら、効果的な行動変容施策を立案・実施するためのポイントについて述べてきたが、その内容は「行動変容」をデザインする場面以外でも適用できるものである。新型コロナウイルス流行に限らず、大きな危機は予想外のタイミングで訪れるため、備えは整っていない場合が多い。筆者はそのような危機局面でこそ、エビデンスを「つかい・つくり・改善する」というサイクルを迅速に回すことのできる組織とそうでない組織の差が危機対応に現れるのではないかと考える。今般、行動変容に注目が集まったことを機に、そうしたプロセスの実践と定着に取り組んではいかがだろうか。

※1 行動科学・行動経済学の知見を活用した行動変容手法。2017 年にノーベル経済学賞を受賞した リチャード・セーラー教授が2008年に提唱。

※2 環境省 日本版ナッジユニット 「ナッジなどの行動インサイトの活用に関するフレームワーク」

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/nudge/renrakukai07_1/mat02.pdf

※3 厚生労働省 受診率向上施策ハンドブック(第2版)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04373.html

※4 環境省 日本版ナッジ・ユニット(BEST)について

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/nudge.html

※5 Ferrara, E. & Yang, Z. Measuring emotional contagion in social media. PLoS One (2015) doi:10.1371/journal.pone.0142390.東京大学の鳥海准教授の研究も近いことを報告している

※6 Barsade, S. G. The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior. Administrative Science Quarterly (2002) doi:10.2307/3094912.

※7 DeMartino, B., O’Doherty, J. P., Ray, D., Bossaerts, P. & Camerer, C. In the mind of the market: Theory of mind biases value computation during financial bubbles. Neuron (2013) doi:10.1016/j.neuron.2013.07.003.

※8 Bryan, C. J., Walton, G. M., Rogers, T. & Dweck, C. S. Motivating voter turnout by invoking the self. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2011) doi:10.1073/pnas.1103343108.