コラム・オピニオン 2016年1月4日

なぜ地方創生の人口目標(人口ビジョン)は初年度から外れてしまうのか

山本 謙三

政府の「まち・ひと・しごと創生」の方針に従い、多くの自治体が地方人口ビジョンと地方版総合戦略を発表している。政府の基本目標は、「地方・東京圏の転出入均衡(2020年)」や「2020年までの5年間で若者雇用創出数30万人(地方)」だ。これにならって、ほとんどの地方自治体が人口の転入超(または転出超減)を目標に掲げる。

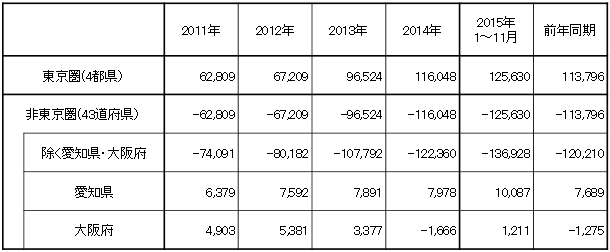

しかし、地方から東京圏への転出超は、2015年中はむしろ拡大した(11月までの実績)。2014年中の実績11.6万人から政府目標を機械的に計算すれば2015年は2万人程度の縮小が期待されたが、実際には前年同期比1.2万人の拡大となっている(参考1)。

2015年は「まち・ひと・しごと」の5年計画の初年度だった。しかし、目標は遠のいた。目標の達成は早くも困難視される。

(参考1)東京圏・非東京圏の人口転出入超数推移

東京圏への転出が続くのは、一言でいえば「東京圏の人が足りない」からだ。出生率の低迷と団塊世代の引退で、東京圏の労働力不足は一段と深刻化している。従来はこれを他地域からの人口流入で補ってきたが、今やそれでも補いきれない(2015年5月「なぜ人口は首都圏に集まるのか」 参照)。

これは、90年代半ばに始まった生産年齢人口減少の影響が、遂に東京圏にも及んできたことを意味する。今起こっているのは、(東京圏などの)中核県域と他地域との労働力の奪い合いである(注)。生産年齢人口の減少が続く以上、今後も雇用の奪い合いが続く(末尾脚注参照)。

(注)労働力不足を背景とする人口の流入は、東京圏4都県だけでなく、愛知県、大阪府などの中核県域に共通にみられる現象である。

こうしてみると、「地方に働く場がないから、人口が流出する」との見方は誤りだ。実際、東京圏と地方の失業率はほとんど変わらない(参考2)。「失業率は低いのに、人口が流出している」というのが地方の実態だ。その背後には、東京圏と他地域との一人当たりの所得格差がある。所得の格差が人口移動を促し、日本全体の労働需給を均しているとみるのが自然だろう。

(参考2) 2015年4~6月/7~9月期東京圏・非東京圏完全失業率

80年代のように、「地方に安いコストの豊富な労働力がある」時代は終わった。「地方に働く場をつくれば、雇用が増える」という単純な話ではない。地方に人口をとどめるには、一人当たりの所得を東京圏に近づける以外に解はない。それぞれの地域の競争優位性を活かして、東京圏に劣らぬ競争力をもつ産業を確立することがどうしても必要になる。

例えば、東京圏に比べ競争優位性の高い産業として農業がある。しかし、これまでの農業は狭い耕地で営まれてきたために、一戸当たりの所得が十分でなかった。小規模農家では、親が農業に従事していれば、子は他の就職先を探さざるをえなかった。これが現在の後継者難を生んできた。

状況を打開するには、耕地面積を拡げたり、付加価値の高い作物に転換して、生産性を上げるしかない。農地の大規模化や6次産業化は避けて通れない課題である。

しかし、これはただちに大幅な雇用増を生みだすものではない。はじめに起こるのは、就農者一人当たりの耕地面積と収穫量の拡大であり、就農者数の大幅増加ではない。就農者が本格的に増えるのは、一人当たりの所得が増え、これを眺めて若者たちが農業に参入し、休耕地を農地に戻すようになってからのことだ。6次産業化も、「小さく産んで、大きく育てる」事業が多いはずだ。

まずは少ない人口で高い生産性を実現し、その後時間をかけて雇用が増えるプロセスが重視されるべきだ。短期間に「産業も、人口も、雇用も」というのは、総花的な施策につながりやすく、非効率な資源配分を招きかねない。自治体は、長期的な視点に立って、産業育成のための環境整備を重点的に進めることが重要だろう。

(末尾脚注) 地方・東京圏が同じ労働力不足にありながら、東京圏への移動が続く背景には地域間の成長率格差がある。

たとえば、近時、地方から東京圏への転出超が縮小したのは、①90年代のバブル崩壊後と②2000年代後半のリーマンショック後の2回がある。これらは、いずれも日本の経済成長が大きく鈍化し、東京圏と他地域の成長率が接近ないし逆転した時期に当たる。

このうち、①のバブル崩壊後には、一時、地方の転入超に逆転するまでにいたった。一方、②のリーマンショック後は、(縮小したとはいえ、)地方の転出超が続いた。これは、日本全体の生産年齢人口の減少を背景に、東京圏の労働力不足が構造的に強まってきたことを示唆している。

以 上