はじめに

「生活者の行動変容」は、予防・健康づくりや環境問題、防災、働き方改革、政治など、多様な社会課題に紐づくテーマとして注目を浴びる一方で、そのゴールドスタンダードとなる手法は見つかっておらず、非常にチャレンジングなテーマとなっている。

そのような中で当社では、2018年頃から行動変容に係るコンサルティング受注実績を積み重ね、多様なバックグラウンドを持つ専門家が集い、ヘルスケアや脳科学領域を中心とした「行動デザインコンサルティングサービス」を提供し続けている。

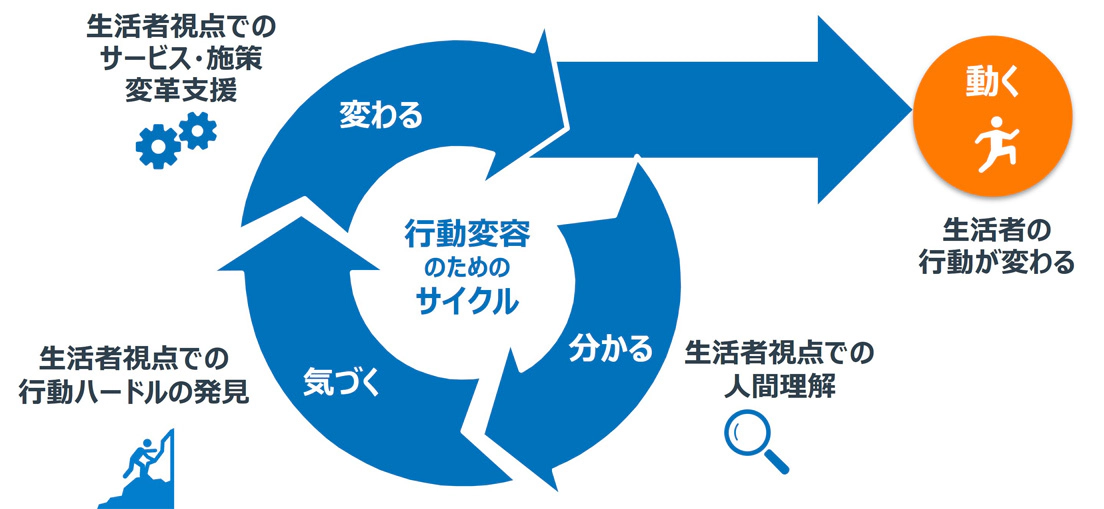

またこの数年は、行動をデザインする施策立案や実証実験を通じた効果検証やエビデンスづくりなどのコンサルティングから得た知見やノウハウを活かし、「生活者の行動変容」を産学官での社会実装を実現するために、「施策・サービスの提供者側の変革」を実現するための「行動変容デザイナー」創出支援(=キャパシティ・ビルディング)にも取り組んでいる(図表1、図表2)。

【図表1】当社の「行動デザイン」アプローチ

【図表2】施策・サービス提供者側のキャパシティ・ビルディングも含む当社のコンサルティングサービスアプローチ

なお、我々が考える「行動変容デザイナー」とは、以下のような人材である:

- 生活者や当事者に対して、その立場・状況・感情に深い共感を抱きつつ、

- 認知科学や社会科学的蓄積も踏まえた冷静で客観的な視点を併せ持ち、

- 行動を変え社会を変えるためのサービス、政策、環境をデザインできる人材。

本レポートでは、共創デザインを通じて組織や社会を動かす力を学んでいる大学生と、すでに事業として生活者や当事者への施策・サービスを提供している実務者に対して、当社が「施策・サービス提供者の変革」をもたらすために実践してきたキャパシティ・ビルディングの取り組みを前編と後編に分けて紹介する。

まず前編では、当社が女子美術大学共創デザイン学科で開講している「行動デザイン論」の講義概要や同学科学生の学びのプロセスを紹介する。そして、グループワークを中心とした共創型アプローチによる未来の「行動変容デザイナー」を創出する実践を通じた気づきから、コンサルティングファームにおけるノウハウが「ひと」への深い共感と冷静な洞察をもとに社会課題を解決する教育システムの一環として貢献できる可能性について考察したい。

女子美術大学との連携

「行動デザイン論」の概要

2025年度の前期に同学科の2年生58名に対して、計10回(90分/回)の「行動デザイン論」を開講し、身近な社会の問題を行動視点で考えることで、デザインの力で社会が変わりうることを学び、自分なりの発想で行動デザインを実践する姿勢とスキルの体得し、デザインの力で課題解決に向けた行動変容を促すアイデア(=コンテンツ)を作り上げることをゴールに設定した。

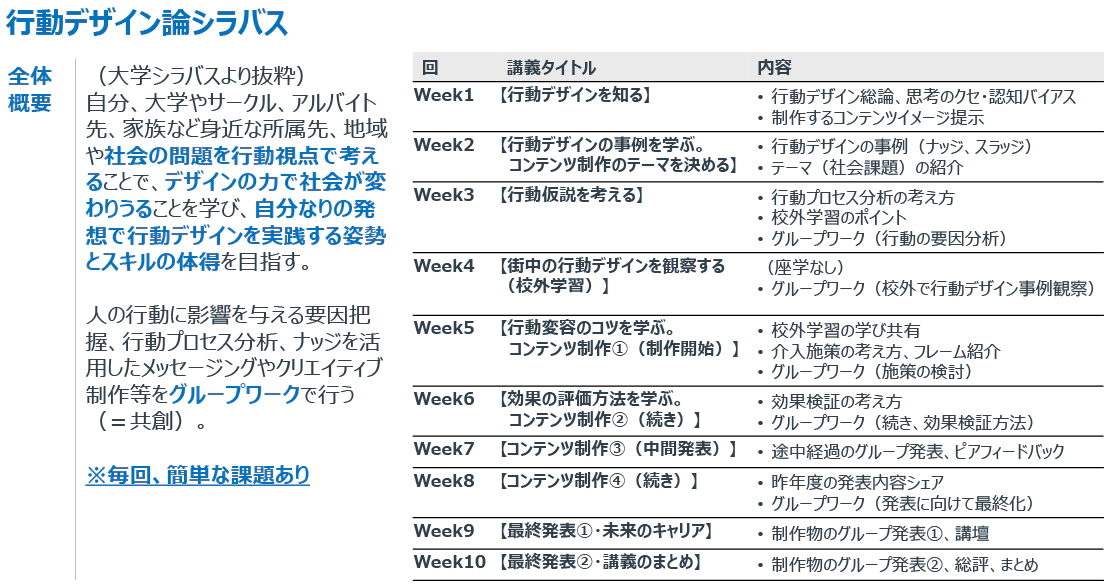

原則としてグループワーク形式で講義を進めたことが大きな特徴であり、自分一人ではなく学生同士で話し合い、分担して一つのコンテンツを作り上げることとした。これは、同学科が共創型リーダー人材としての素養を養い、デザインの力で何かを動かすことができる、という自己効力感を持つことを狙いとしている(図表3)。

【図表3】当社が担当した共創型「行動デザイン論」(計10回)のゴール

毎回の講義では、行動変容に係る基礎知識である、行動経済学や行動科学に係る認知バイアスや、ナッジおよびスラッジの事例に加え、当社がコンサルティングサービスとして実践している行動プロセス分析の方法論や行動変容アプローチの考え方・フレームワークなどを座学として紹介した。

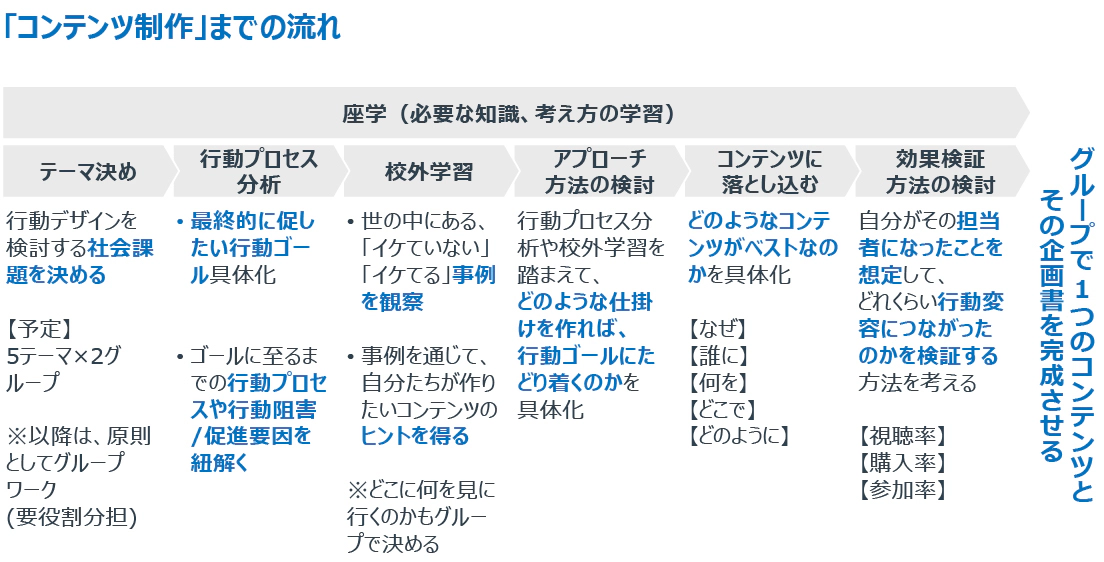

講義は座学のみでなく、コンテンツ制作に係るテーマを提示したうえで、そのテーマに係るグループワークや講義後の課題を提示し、最終的にはグループで1つのコンテンツとその企画書を完成させた(図表4、図表5)。

【図表4】当社が担当した共創型「行動デザイン論」(計10回)の概要

【図表5】社会課題の解決に向けた行動変容を促すアイデア(=コンテンツ)制作までの流れ

学生による共創デザインの実践

講義の中では、「若者の政治参加、投票率向上」「カスタマーハラスメント防止」「SNSでの誹謗中傷防止」「インターネット中毒防止」「オーバーツーリズム対策」「物価高騰下での「食費節約」と「健康意識」の両立」の計6つのテーマについて、10グループに分かれてグループワークを通じた共創型で行動デザインのアイデアを学生たちが企画した。

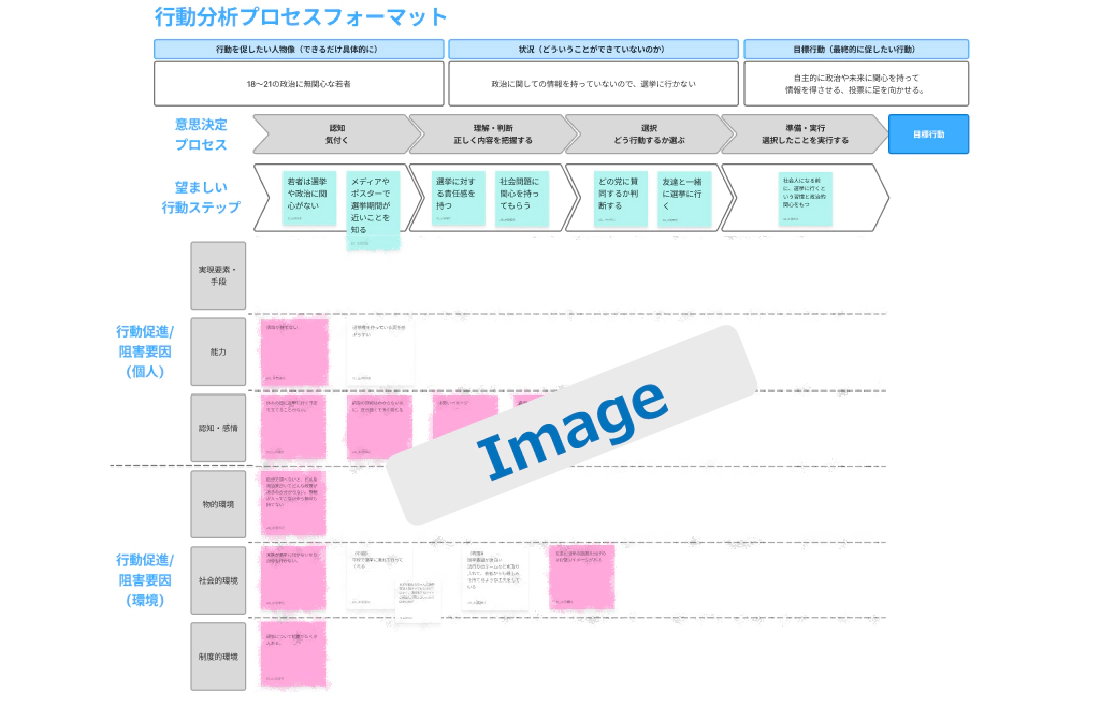

アイデアを検討する過程では、目標行動に至るまでに辿る意思決定プロセスを細かく規定し、各プロセスにおける阻害要因や促進要因の仮説を立てることを体験してもらった(図表6)。

また、それらの仮説が適切かどうかを検証するために、校外学習という形で街中のデザインを観察してもらうことで、世の中にある事例やデザインの良し悪しを評価し、仮説を基に自分たちが考えたアイデアをブラッシュアップさせる工程を挟んだ(図表7)。

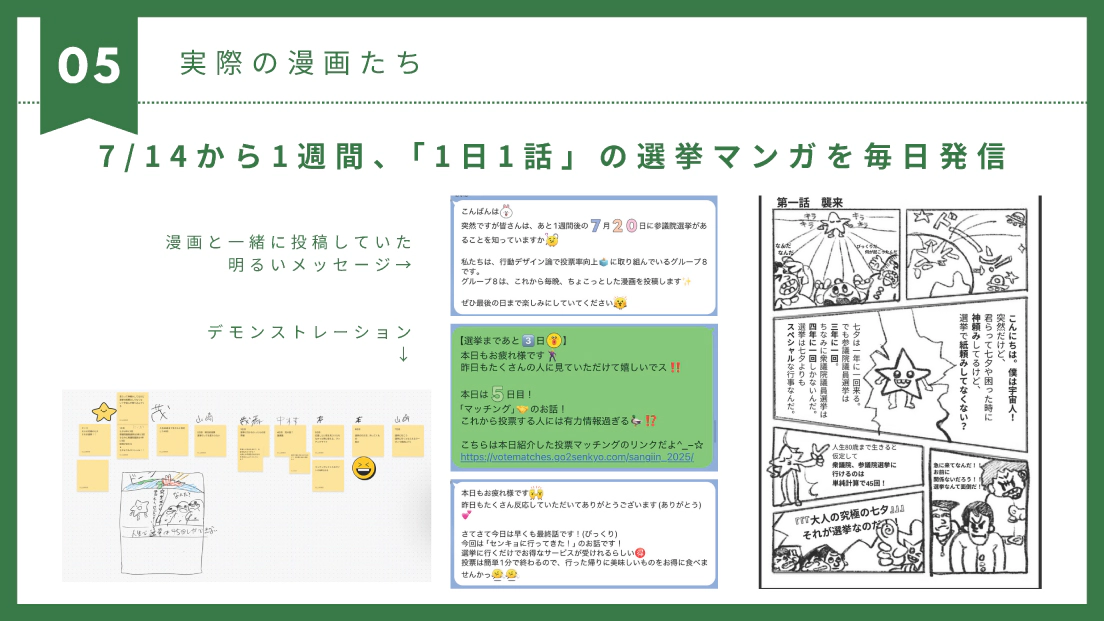

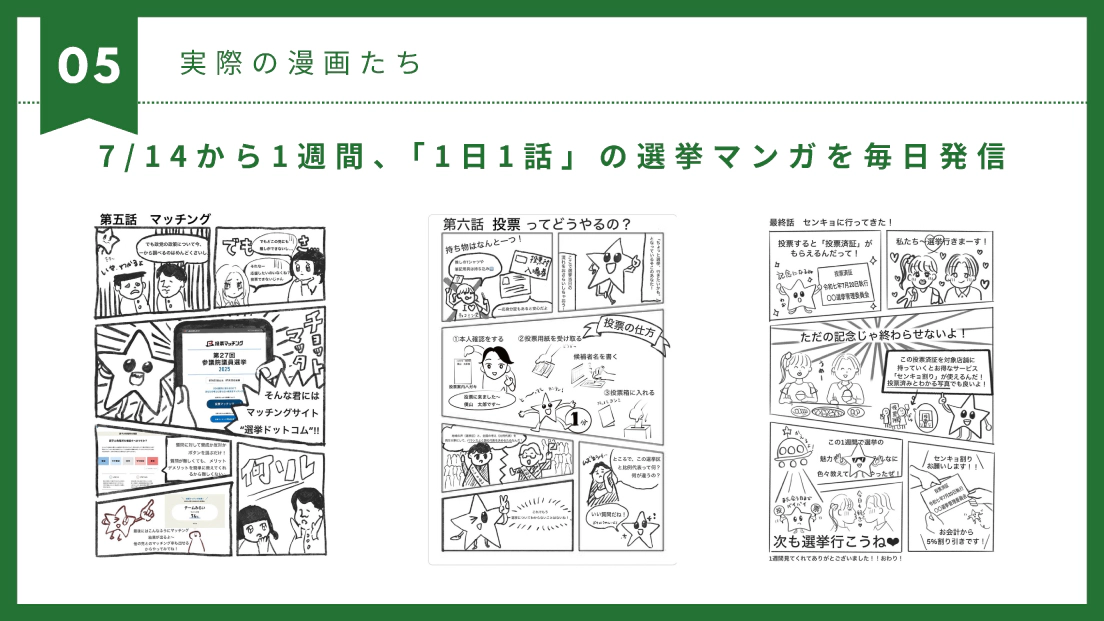

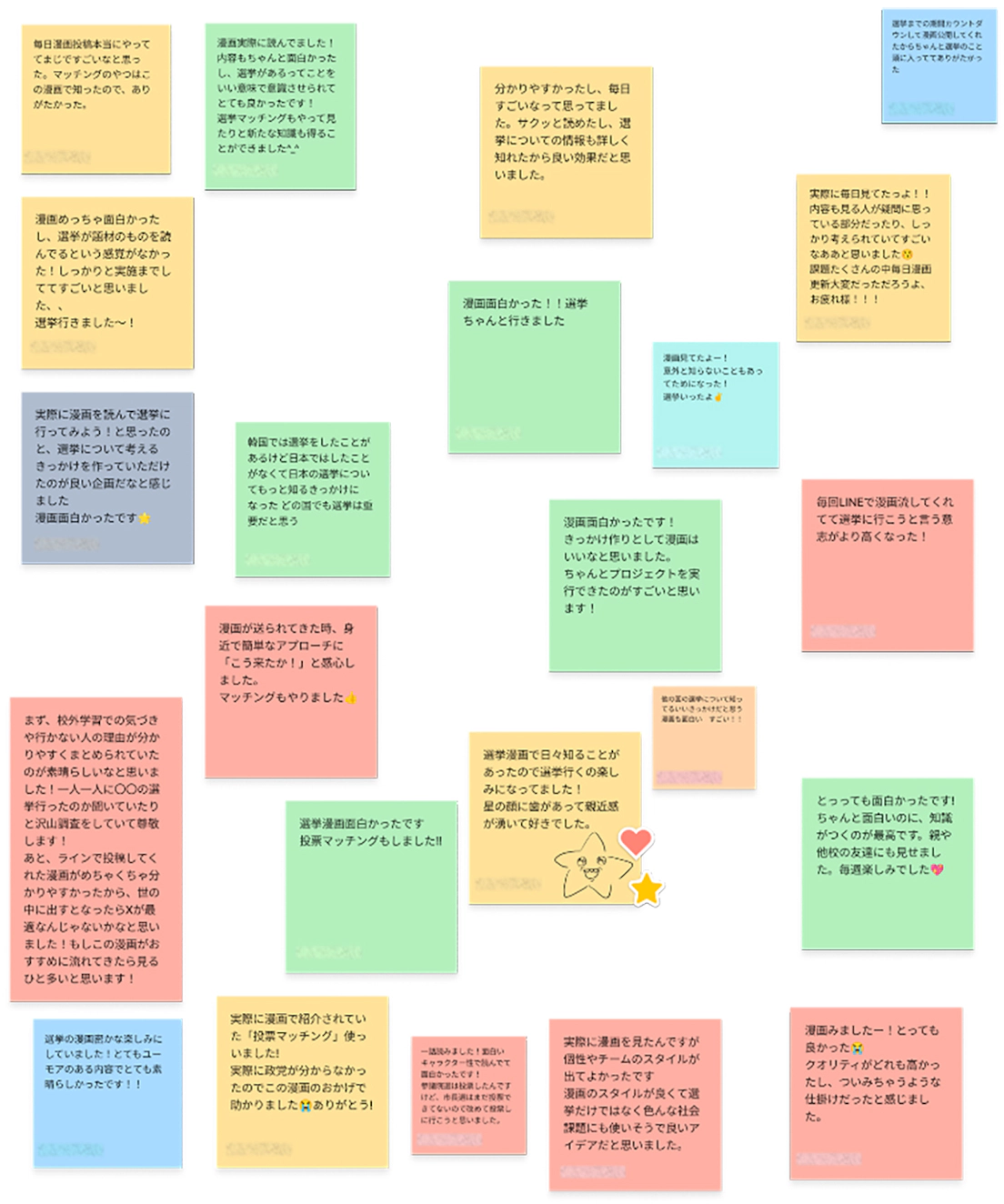

そして、例として「若者の政治参加、投票率向上」をテーマに取り組んだグループでは最終的に、選挙の街頭演説やポスターのみでは若者世代に訴求できない(行動ハードルを越えられない)という仮説から、若者が日々触れるSNSで、政治や選挙に関する情報を提供するアイデアとして「選挙漫画」を考案した(図表8)。また、他グループからのアイデアへの感想を相互フィードバックする仕組みを設けることで、自分が担当していないテーマの社会課題や自分以外のアイデアの工夫点への理解を深めるよう促した(図表9)。

【図表6】グループワークでの目標行動に対するボトルネック分析のイメージ

【図表7】アイデアをブラッシュアップするための校外学習レポートのイメージ

【図表8】実際に学生が考案・効果検証した「若者の政治参加、投票率向上」のアイデア

【図表9】オンライン上での学生同士の相互フィードバックの例

計10グループのアイデアはいずれも優秀な企画内容であったが、中でも上記の「若者の政治参加、投票率向上」を考案したグループの1つでは、アイデアを企画するのみでなく、7/20に投開票が行われた参議院選挙前1週間に、他の同級生に対してSNSを通じて1日1話の「選挙漫画」を発信し、アイデアの効果検証を自主的に実施した。

学生(未来の行動変容デザイナー)の変化

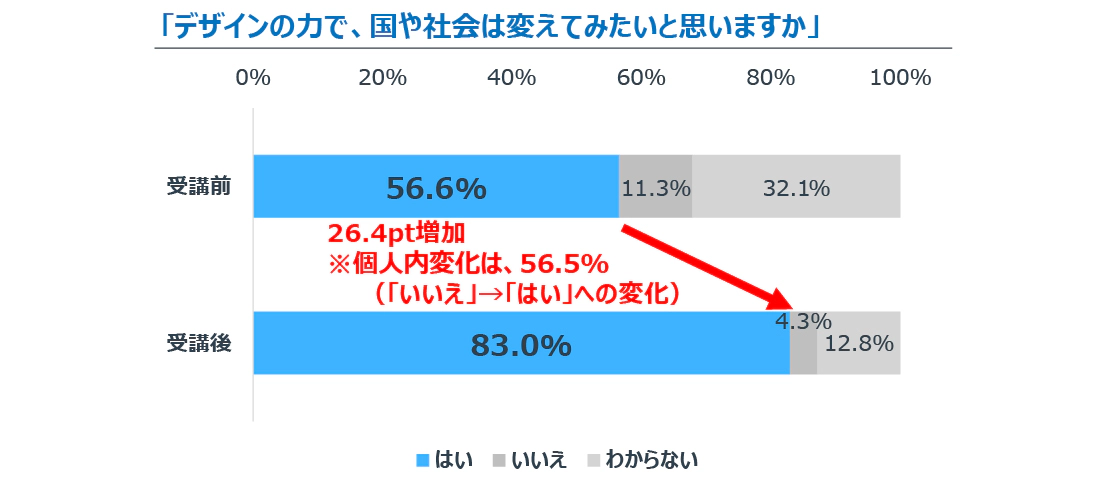

計10回の講義前後における学生の意識変容についてアンケート調査したところ(事前アンケート:n=53、事後アンケート:n=47)、「デザインの力で、国や社会は変えてみたい」と回答した割合は26.4pt増加し(56.6%→83.0%)、講義前に「いいえ」「わからない」と回答した学生が講義後に「はい」に変化した割合は23人中13人(56.5%)と半数以上の学生の意識が変化していた(図表10)。

【図表10】講義後の学生の変化①

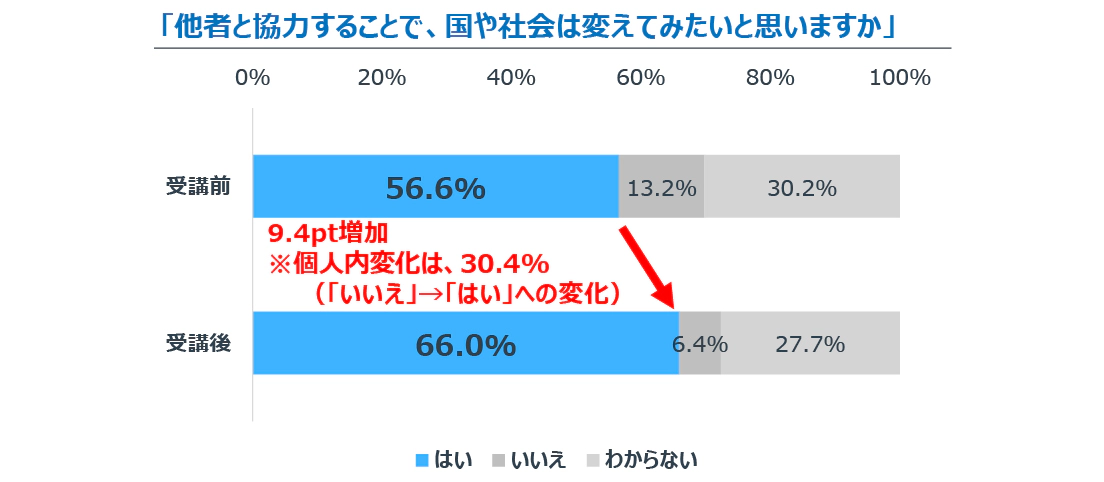

また、「他者と協力することで、国や社会は変えてみたい」と回答した割合は9.4pt増加し(56.6%→66.0%)、講義前に「いいえ」「わからない」と回答した学生が講義後に「はい」に変化した割合は23人中7人(30.4%)と3割近くの学生の意識が変化していた(図表11)。

【図表11】講義後の学生の変化②

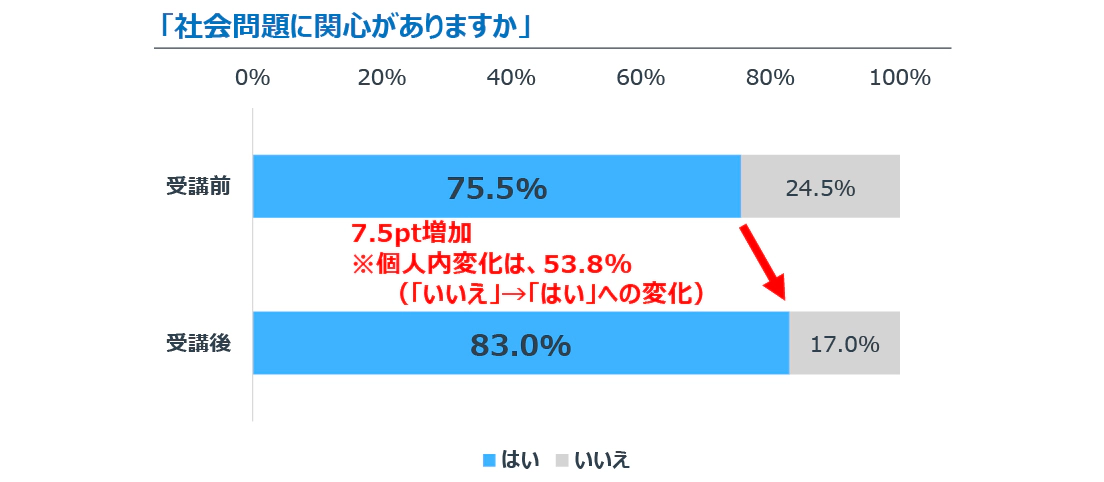

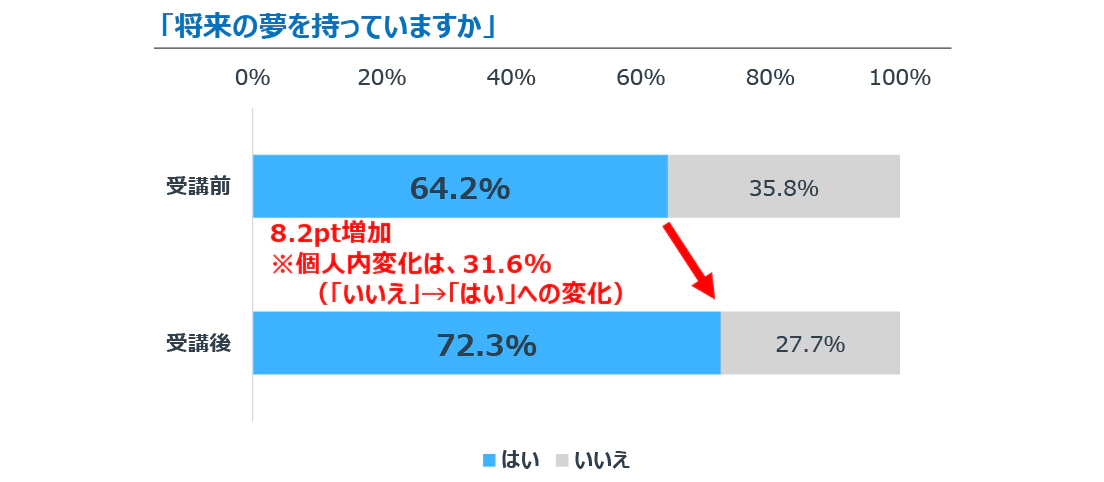

さらに、社会問題に関心を示すようになった割合(講義前に「いいえ」と回答した学生が講義後に「はい」に変化した割合)は13人中7人(53.8%)、将来の夢を持つようになった割合(講義前に「いいえ」と回答した学生が講義後に「はい」に変化した割合)は19人中6人(31.6%)と、本講義から学んだことに付随する副次的な効果として、学生の自分自身や社会との向き合い方にも変化がみられた(図表12、図表13)。

【図表12】講義後の学生の変化③

【図表13】講義後の学生の変化④

実践からの気づき:若者世代における審美眼の醸成

大学での講義を通した行動変容に係るキャパシティ・ビルディングの実践を通じて、行動変容に係る基礎知識や考え方、スキルセットの習得はさることながら、日常生活や社会における「審美眼」、すなわち感受性や理解・洞察しようとする能力の醸成に繋がる可能性があるのではないかと考える。

前述の通り、講義を通じて学生には、デザインや共創への関心のみでなく、「将来の自分」や「社会課題」への関心も高まるという変化も実際にみられた。Z世代とも評されるような若者世代について、約9割が社会課題への関心を持っている、という調査結果 1 や5割以上が社会課題の解決に関心がある、という調査結果 2 がある。しかし、実際にどのように解決できるのかを学生のうちから知る機会は少ないのではないかと感じている。

そのような若者世代にとって、当事者意識をもって社会課題を解決するアイデアを創出するプロセスを経験することは非常に貴重な機会であり、このプロセスを通じて、行動変容を促す小手先のテクニックやノウハウではなく、日常生活や社会に対する「Why(=問い)」を立て、それらを人間に寄り添いながら理解・洞察する感受性を醸成する土台を築くことに繋がる可能性がある。

そして、将来的には、「ひと」への深い共感と冷静な洞察をもとに社会課題を解決することができる実務者(≒行動変容デザイナー)として羽ばたいていくことが、当社が目指す人材創出支援の理想的な姿であり、このようなキャパシティ・ビルディングの実践を積み重ねることで教育システムの一環として貢献できる可能性を今後も模索したい。

1 日本労働組合総連合会「Z世代が考える社会を良くするための社会運動調査2022」(2022年3月)https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220303.pdf

2 SHIBUYA109 lab.「Z世代のSDGsと消費に関する意識調査」(2022年9月)https://shibuya109lab.jp/article/220920.html

おわりに

未曽有の少子化社会の中、教育への投資が喫緊の政治イシューの一つとして挙げられている。そのような中、未来の「行動変容デザイナー」として期待される大学生に対する社会課題の解決に向けた意識変容に繋がる教育としても、当社のサービスやノウハウが貢献できる可能性を一定程度示すことができたと考えている。

後編では、学生ではなく実務者である企業人を対象とした実践や、そこから得られた気づきについて紹介したい。