1.国勢調査速報が示す近年の人口動態

2021年6月に令和2年(2020年)国勢調査の速報が発表された。国勢調査は5年に1度実施されるため、今回の調査により前回2015年からの5年間の人口動態が実数ベースで分析できる。ちょうど2014年に政府の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」および「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、日本の地方創生に対する取り組みが本格化したことから、この5年間における政府および全国の地方公共団体による地方創生の取り組みが、人口動態にどのように影響を及ぼしているのかを検証したい。

日本全体の人口

日本全体の人口を見てみると、2020年は1億2622万6568人で、前回調査から約86万8千人(0.7%)減少している。1920年の調査開始以降、日本の人口は増加を続けてきたが、前回調査において初めて減少に転じ、今回、引き続きの減少となった。

都道府県別の人口

都道府県別の人口では、東京都(1406 万5千人)が最も多く、次いで神奈川県(924万人)、大阪府(884万3千人)、愛知県(754万6千人)、埼玉県(734万7千人)、千葉県(628万7千人)、兵庫県(546万9千人)と続いている。

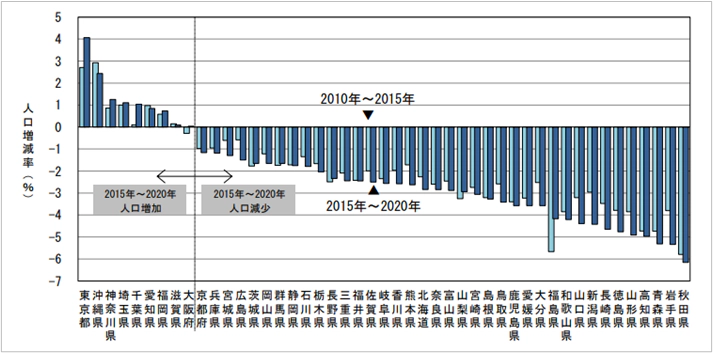

また、図1の都道府県別人口増減率を見ると、2015年から2020年にかけて人口増加した都道府県は、わずか9都府県であり、減少から増加に転じたのは大阪府のみであることが分かる。

図1 都道府県別人口増減率(2010年~2015年、2015年~2020年)

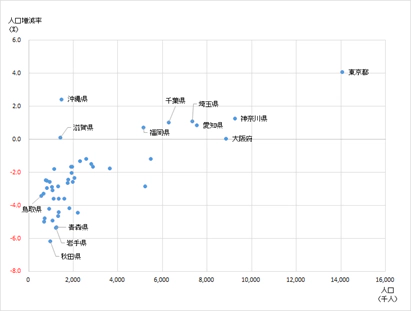

図2は都道府県別の人口と5年間の人口増減率をプロットしたものであるが、大きな傾向として人口が多い地域ほど、この5年間でさらに増加し、人口が少ない地域ほど減少していることが分かる。

図2 都道府県別人口と人口増減率

出所)令和2年国勢調査よりNTTデータ経営研究所作成

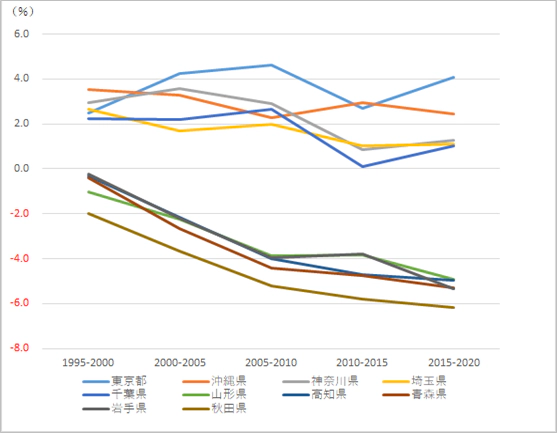

こうした傾向は2000年以降続いており、日本全体でまだ人口が増加している時期であっても沖縄県、滋賀県を除く地方部の県では人口が減少し、東京都や神奈川県など人口上位都府県では人口が増え続けている。

図3 5年ごとの人口増減率(増減率上位・下位各5都道府県)の推移

出所)国勢調査結果よりNTTデータ経営研究所作成

2.国勢調査期間における都道府県間での移動の状況

上のとおり、2015年から2020年の人口増減を見ると、東京圏(東京都および埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県)の人口はさらに増え、地方部はさらに減っていることが分かった。人口増減には、出生と死亡の差し引きである「自然増減」と、転入と転出の差し引きである「社会増減」があることから、続いて都道府県間での移動の状況、すなわち社会増減について分析していきたい。

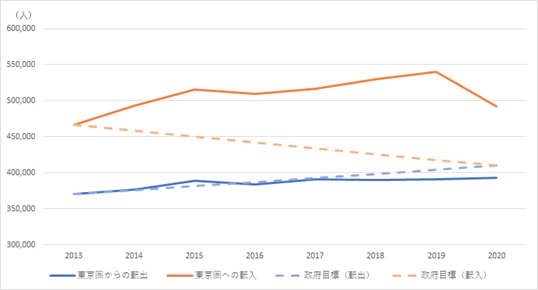

2014年に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、基本目標②「地方への新しいひとの流れをつくる」の中で、2020 年に東京圏から地方への転出を4万人増(2013年比)、地方から東京圏への転入を6万人減少(同)させ、東京圏から地方の転出入を均衡させることを掲げていた。

結果はどうであったか。住民基本台帳人口移動報告から抽出した結果が図4である。

図4 東京圏からの転出入推移

(単位:人)

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

東京圏からの転出 | 370,320 | 377,188 | 388,486 | 383,967 | 391,169 | 390,256 | 391,357 | 393,388 |

東京圏への転入 | 466,844 | 493,236 | 516,109 | 509,249 | 516,699 | 530,124 | 540,140 | 492,631 |

転入超過 | 96,524 | 116,048 | 127,623 | 125,282 | 125,530 | 139,868 | 148,783 | 99,243 |

出所)住民基本台帳人口移動報告からNTTデータ経営研究所作成

2020年は、2013年比で東京圏からの転出は約2万3千人増えたが、他方で東京圏への転入も約2万6千人増加しており、転入超過数はむしろ拡大している。しかも2020年は後述する新型コロナウイルスの影響を受けて転入が減少しており、コロナ前の2019年では転入超過は15万人近くに達していた。東京一極集中は緩和されるどころか、むしろ加速していたといえる。

なお、国勢調査では東京圏は5年間で80万8千人の人口増加となっているが、図4の2015年から2019年の転入超過を合計すると66万7千人の増加であり、8割以上は社会増減の結果であるということができる。

3.新型コロナウイルスの人口動態への影響

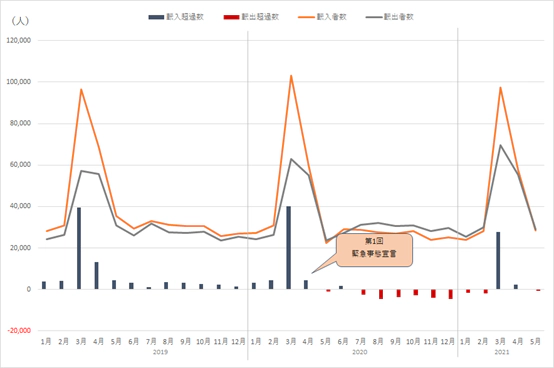

2020年3月頃から、日本においても新型コロナウイルス感染症が広がり、4月には東京で初めての緊急事態宣言が発令された。都道府県間移動の自粛要請が出され、企業の間では在宅勤務、リモートワークが促進された。こうした影響から、上述の図4のとおり年間を通しての人口動態としては、東京圏への転入数は約5万人の減少となっているが、その詳細を見ていきたい。

住民基本台帳人口移動報告によると、第一波が押し寄せた2020年5月、外国人を含む移動者数の集計を開始した2013年7月以降で初めて東京都で転出超過となった。以降も7月から翌2月まで8カ月連続で転出超過が続いているなど、人口動態はコロナによる社会情勢の変化の影響を受けている。

図5 コロナ禍における東京都の転出入動向

出所)住民基本台帳人口移動報告よりNTTデータ経営研究所作成

では、東京都から「脱出」した人はどこへ流れているのか。

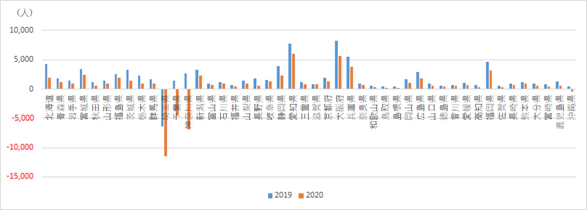

2020年の都道府県別の東京都の転入超過数を見ると、滋賀県を除くすべての道府県において、2019年と比較すると東京都への転入超過が減少していることから、コロナ禍により全国的に東京一極集中緩和の影響があったことがわかる。しかしながら、年間を通じて東京都からの「転出超過」となっている県は、埼玉県、千葉県、神奈川県、沖縄県の4県のみとなっており、東京「圏」の中での「脱出」が特に増えている。これは、在宅勤務、リモートワークの促進により「密」になりやすい都内からは離れたものの、出勤の必要性がゼロになったわけではなく、一定の距離を保ちながら移り住んだ人(または都内に移り住まなかった人)が多かったためと考えられる。

図6 東京都の転入超過数(2019-2020)

出所)住民基本台帳人口移動報告よりNTTデータ経営研究所作成

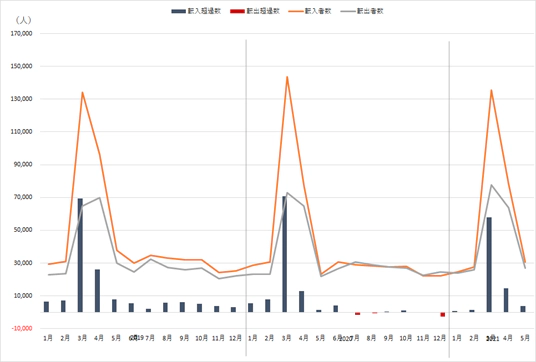

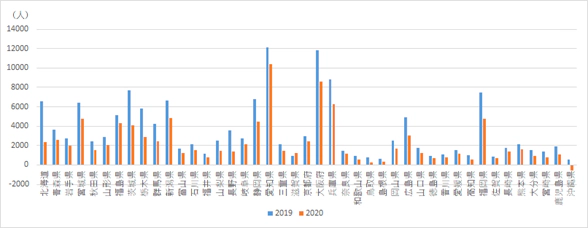

これをさらに分かりやすくするため、図5および図6と同じデータを東京「圏」を対象として分析したものが図7および図8である。2020年において、東京都では転出超過となった月が7カ月あったが、東京「圏」では7,8,11,12月の4カ月となっている。また、東京「圏」とそれ以外の都道府県との年間の転入超過数を見ると、滋賀県を除くすべての県において、転入超過数が縮小していることが分かるが、一方で転入超過が転出超過に転じた県は沖縄県のみであることも分かる。

図7 コロナ禍における東京圏の転出入動向

出所)住民基本台帳人口移動報告よりNTTデータ経営研究所作成

図8 東京圏の転入超過数(2019-2020)

出所)住民基本台帳人口移動報告よりNTTデータ経営研究所作成

こうした傾向は、2021年に入っても同様であり、東京都単体でみれば1月、2月、5月は転出超過になっているものの、東京「圏」では転入超過が続いており、新型コロナウイルスの影響があってもなお、地方は人口減少が続いていくものと予想される。

表 2021年の東京圏の転出入の動向

2021年

(単位:人)

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

東京圏への転入 | 24,662 | 27,641 | 135,663 | 78,485 | 30,741 | 29,033 |

東京圏からの転出 | 23,952 | 26,077 | 77,693 | 63,919 | 26,857 | 25,927 |

転入超過 | 710 | 1,564 | 57,970 | 14,566 | 3,884 | 3,106 |

出所)住民基本台帳人口移動報告よりNTTデータ経営研究所作成

4.終わりに ~人口減少社会を前提とした「限界まで元気な地域・集落づくり」~

これまで見てきたとおり「地方創生」が謳われてからの5年間では、東京圏一極集中に歯止めはかからず、むしろ「人口増加地域はさらに増え、人口減少地域はさらに減る」結果であった。多くの地方公共団体が、地方創生関連の政府施策を活用しながら人口減少対策に取り組んだにも関わらずこうした結果となったことは、各地方公共団体にとっては衝撃的であると思うが「これまでの努力が足りなかった」といった根性論ではなく、慎重に結果を受け入れる必要があるだろう。

その後のコロナ禍における行動の変化によって、東京都の人口動態に変化はあったものの、東京「圏」での分析においては引き続き東京圏一極集中が続いている。こうした状況を踏まえれば、もちろん移住促進など人口減少対策はその内容を改善しながら進めていく必要があるが、一方で、もはや「人口減少」を前提とした地域づくりが求められているのではないだろうか。

これまで「人口減少」は悲観すべきものとして「限界集落」や「消滅可能性都市」といったワードが騒がれてきたが、日本全体が人口減少していく中では、そうした悲観論ではなく、人が減っていっても住民が楽しく笑って過ごせる地域を目指すべきである。人間で言えば「ピンピンコロリ」を地域・集落単位で実現することが重要であり、これを「限界まで元気な地域・集落づくり」と呼ぶことにしたい。こうした地域を目指すことにより、人口という数字に惑わされずに前向きな施策が展開できると考えている。

それでは「限界まで元気な地域・集落づくり」はどう実現すべきか。そのキーワードとして「関係人口」と「官民連携」について、次回以降述べる。