はじめに

東京では、今年の2月前後から「龍角散の のどすっきり飴」が品薄になった(下の写真)。龍角散社HPの「お知らせ」によれば、「コロナ治癒後の喉の症状が長引くことや中国のゼロコロナ政策の転換による日本での買い占め」などが理由だという。ちなみに現在は、店頭在庫はほぼ正常に復している。

(出所)筆者撮影。

この現象は、中国からの訪日客数の低迷期に生じたものだが、政府は4月5日に中国人向けの水際規制を緩和し、72時間以内の陰性証明提示を不要とした。今後中国からの訪日客数が本格的な増加に転じた場合、どのようなことが起きるのだろう。

本稿では、インバウンド観光についてコロナ禍以降の状況を概観したうえで、世界有数の観光立国を目指すうえで克服すべき課題について考察する。

1. コロナ禍からのインバウンド観光の回復

訪日外国人客数の推移

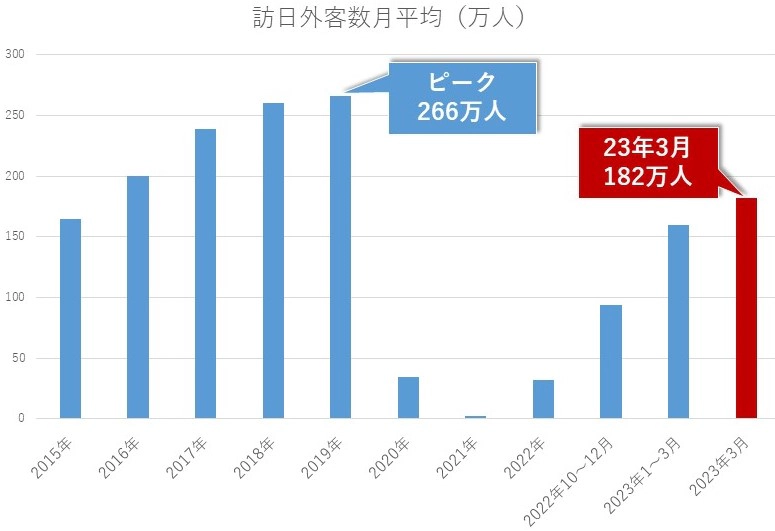

まず、訪日外国人客数(以下、訪日外客数)の推移をみよう(図1)。2018~2019年に月間250万人を超えた後、2020年以降はコロナ禍で激減した。しかし、累次にわたる水際規制緩和を受け、昨秋以降明確に回復している。本年3月は182万人となり、コロナ前の2019年3月対比で3割減程度まで回復した。

3月までの中国向け水際規制の影響やウクライナにおける戦争の影響を勘案すれば、最近の回復ペースは非常に力強いと思う。

(図1)

(出所)日本政府観光局「訪日外客数」より当社作成。

国別の動向

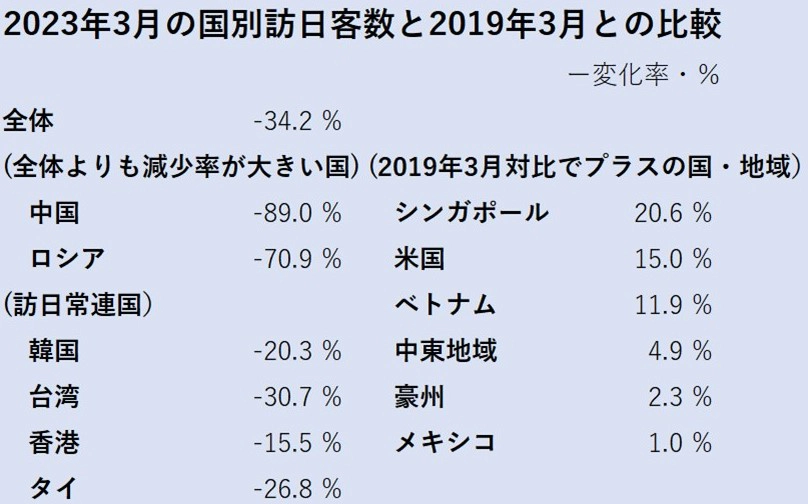

本年3月の訪日外客数を2019年3月対比で国別にみると、水際規制や戦争の影響から、中国やロシアの落込みが際立っている。しかし一方で、米国、シンガポール、ベトナムは既に2019年を1割以上も上回っているほか、中東などもプラスに転じている。

これらの国々が、韓国、台湾、香港、タイといった「訪日常連国」よりも先にコロナ前比プラスに転じたことは、インバウンド需要の広がりを示す良い兆候と考える。

(図2)

(出所)日本政府観光局「訪日外客数」より当社作成。

インバウンド消費の動向

訪日外客数の増加は国内消費を押し上げ、旅行収支を黒字化させるなど、経済効果が大きい。

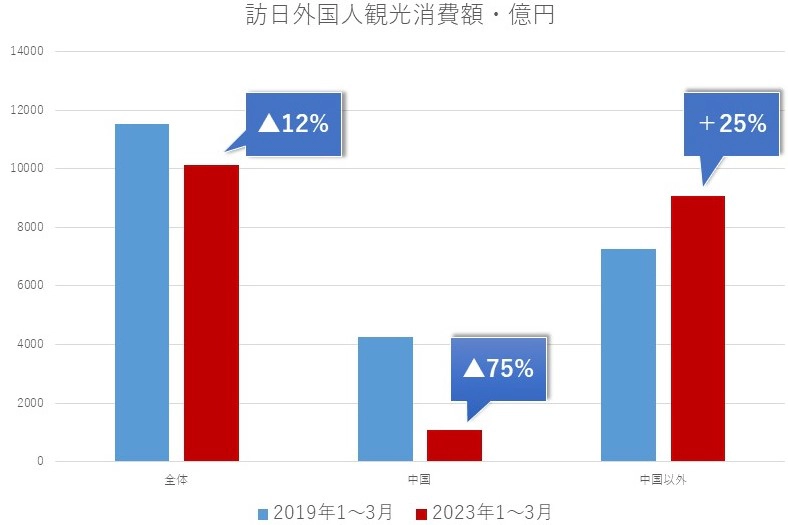

観光庁の調査結果によれば、本年1~3月の訪日外国人による旅行消費額は1兆円146億円となり、年間4兆円ペースまで回復した。2019年1~3月対比ではまだ1割強下回っているが、中国を除くベースでは既に2019年を25%上回っている(図3)。4月以降の中国向け水際規制緩和効果を考慮すれば、今年1年間のインバウンド消費額は、過去最高だった2019年(4.8兆円)をも上回る可能性がある。

(図3)

(出所)観光庁「訪日外国人旅行消費動向調査」より当社作成。

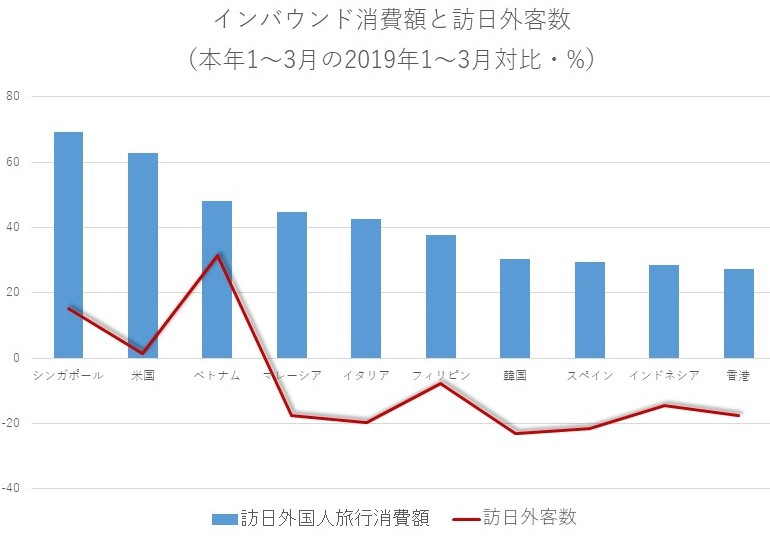

2023年1~3月の訪日外国人旅行消費額を国籍別にみると、中国、ロシアを除く主な国の消費額はすべて2019年対比でプラスである。特にシンガポール、米国、ベトナム、マレーシア、イタリア、フィリピンの伸びが大きい(図4の棒グラフ)。

(図4)

(出所)図3と同じ。

インバウンド消費単価の上昇

このように、訪日外客数が2019年比でマイナスの国を含め、インバウンド消費額が総じてコロナ前を上回っているのは、消費単価の上昇が原因である。訪日外国人旅行消費額を同時期の訪日外客数で割って一人当たりの消費額を算出すると、2023年1~3月は約21万円となり、2019年1~3月(14万円)の1.5倍に増大している。

これは、主たる支出項目である宿泊費が、内外旅行需要回復と経費増加を受けて大幅に値上がりしためと考えられる。

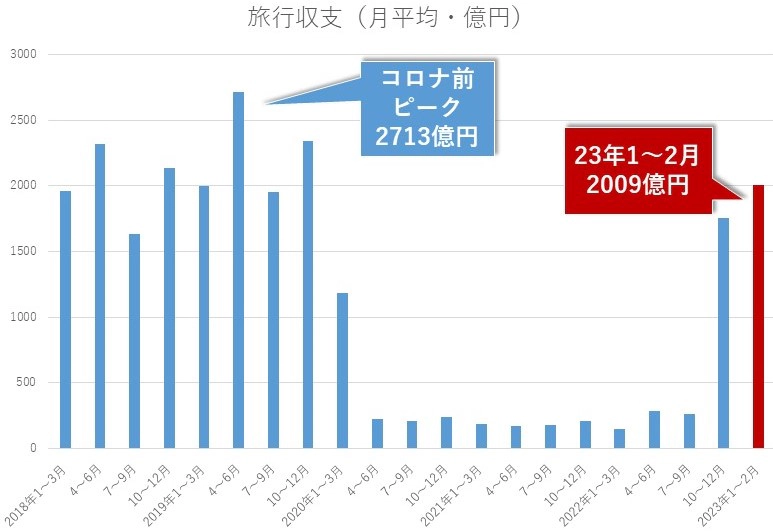

旅行収支の動向

インバウンド消費の回復を受けて、国際収支の内訳である旅行収支も昨秋以降急速に改善している。

本年1~2月の月平均黒字額は2009億円と、コロナ前の2019年1~3月を若干上回っている(図5)。なお、旅行収支黒字額のコロナ前対比回復ペースが速いのは、日本人の海外旅行がインバウンド観光ほどには回復していないことも一因である。

(図5)

(出所)財務省「国際収支統計」より当社作成。

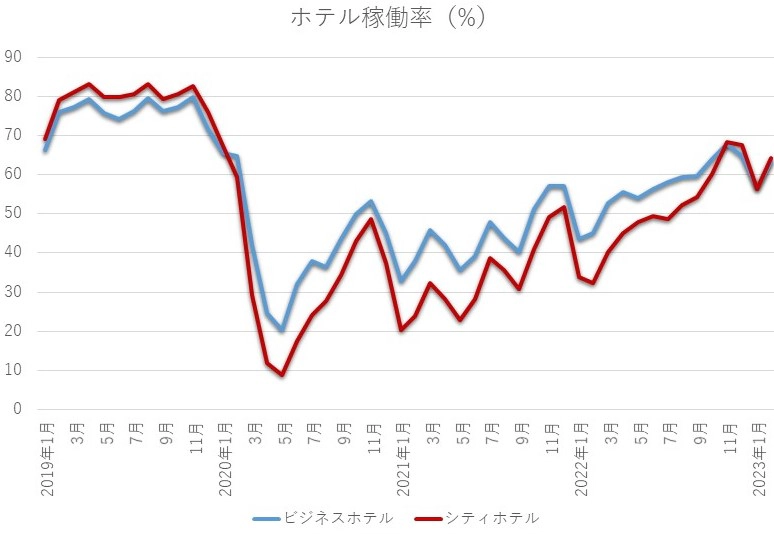

ホテル稼働率

私は頻繁に地方出張をしているが、地方都市のホテル予約は年初から格段に取りにくくなった。観光庁統計で全国のホテル客室稼働率をみよう(図6)。本年2月のビジネスホテル客室稼働率は63%と、1年前の45%に比べ大幅に改善した。

2019年の水準(80%程度)に比べると2割以上低いが、この3年間でホテル施設数が約1割増えたことや、訪日外客数の2019年対比が3割減であることを勘案すると、悪くない数字である。これには、国内旅行者向けの「全国旅行支援」も寄与しているものと考えられる。

(図6)

(出所)観光庁「宿泊旅行統計調査」より当社作成。直近は2023年2月。

2. インバウンド観光大国に向けての課題

インバウンド観光需要の展望

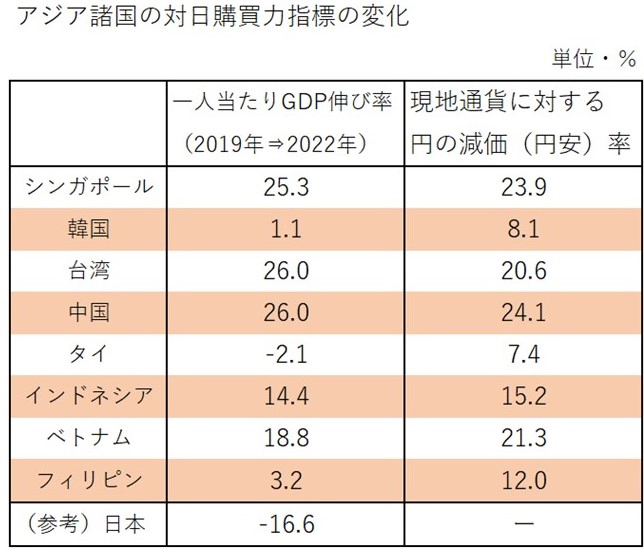

世界的なコロナ感染状況の落ち着きと水際対策の正常化を受け、インバウンド観光需要は今後一段と回復するだろう。ウクライナ情勢や米中対立などの地政学的リスクには注意を要するが、私は、以下のようなアジア諸国を巡る要因が強い追い風になると考える。

① 4月5日の中国への水際規制緩和を受けて、一人当たり消費額が大きい中国からの個人旅行者数が本格的に回復する可能性が高いこと。

② コロナ禍においても、アジア諸国の経済成長が続き、一人当たりの所得が増加していること(図7左)。

③ 2019年対比で為替相場が円安化しており、アジア諸国の対日購買力が強くなっていること(図7右)。

(図7)

(出所)IMF統計、みずほ銀行公示仲値表より当社作成。円の減価率は本年4月17日相場の2019年末相場に対する変化率。

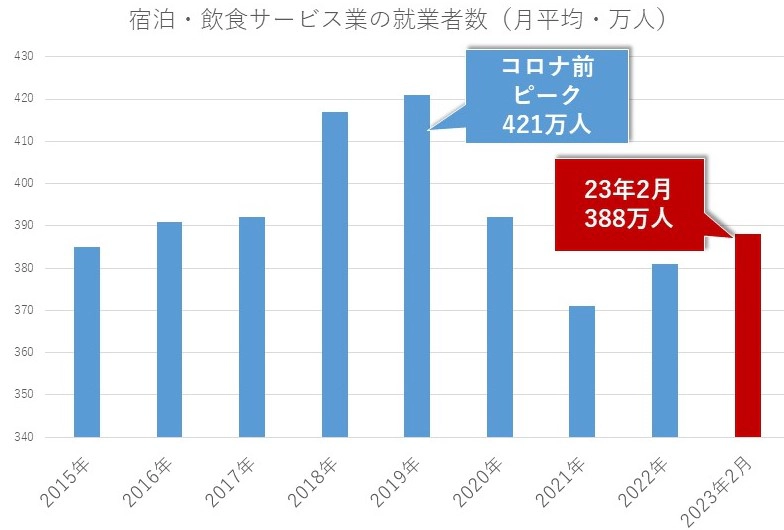

深刻な人手不足

もっとも、今後一段と増加するインバウンド需要を十分に取り込むためには、大きな課題がある。それは観光産業の人手不足である。コロナ後の3年間で、宿泊・飲食サービス業の就業者数は33万人も減少した(図8)。

2021年のボトムからは回復しつつあるが、今後予想される訪日外客数の急増に見合う人員を確保できるかどうかが問題である。

(図8)

(出所)総務省「労働力調査」より当社作成。暦年の数字は月平均。直近は2023年2月。

日本はアジアで1番稼げる国か?

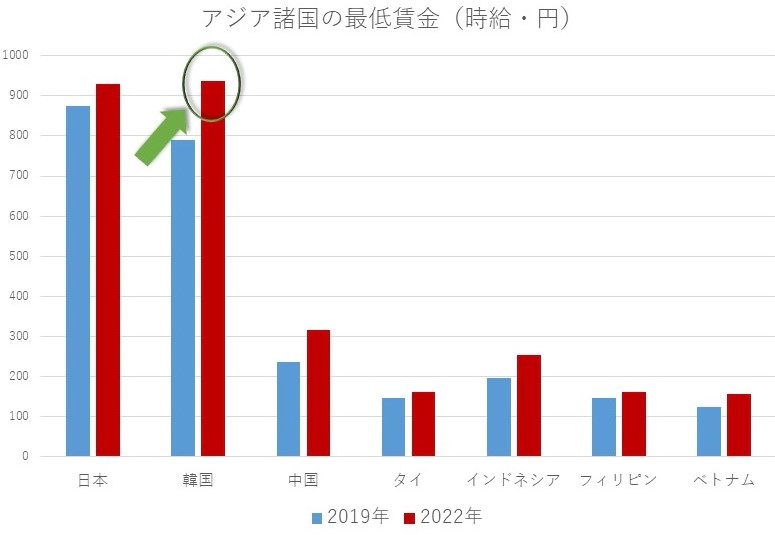

コロナ前から、宿泊業就業者の一部は外国人に依存してきたが、国際人流の正常化に伴い、日本での外国人労働者数はコロナ前に復するだろうか。東南アジア諸国の最低賃金は増加しているが、まだ日本の3分の1以下の水準にある(図9)。

為替円安の影響を勘案しても、日本での就労は母国対比ではなお魅力的だといえる。しかし、この3年間で韓国の最低賃金が大きく伸び、日本を上回ったことは要注意である。日本は東南アジア諸国の人々からみて、観光地としてのみならず、「働く場」としても魅力的であり続けなければならない。

(図9)

(出所)労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2022」より当社作成。中国は上海市、フィリピンは非農業のデータ。日給・月給表示の国は、1日8時間、1カ月20営業日で時給に換算のうえ、2019年末と本年4月17日の為替相場で円換算。

これからのインバウンド観光戦略

したがって、2019年までの成功体験をそのまま援用するだけでは、今後増加するインバウンド観光需要をフルに取り込むことは難しいだろう。今後わが国が、世界有数の観光大国をめざすためには、次のような対応が必要と考える。

① 宿泊業の賃金引き上げと効率化

第一に、宿泊業への国内外からの人手を確保するためには、賃金の引き上げが必要である。そのためには、需要に応じて宿泊料金を引き上げる必要がある。また、少ない人手で多くの観光客を受け入れられるよう、サービス供給体制を効率化することも不可欠である。

② インバウンド観光地の全国分散

第二に、既に稼働率の高い首都圏での訪日客受け入れには限界があるため、地方への観光客分散を推進する必要がある。ちなみに、観光庁統計でみると、本年1月のビジネスホテル稼働率トップは神奈川県(69%)、次いで東京都(66%)であるが、最も低い鳥取県(33%)との間には2倍以上の開きがある。

③ 一人当たり消費額の引き上げ

第三に、同じ訪日客数から得られる経済的利益を拡大するため、一人当たり消費額を引き上げる必要がある。具体的には、

- (a)魅力的なプランで滞在日数を伸ばす

- (b)インバウンド向け商品・サービスの単価を値上げする

- (c)富裕層向け商品・サービスやコト消費、夜の娯楽など高単価の分野を強化する

といった対応が考えられる。幸い、2019年対比では円安なので、訪日客の値上げ受容力は高いと推測される。

④ インバウンド観光モデルの見直し

第四に、観光モデルの見直しが必要である。例えば、大型バスの運転手も不足しているため、コロナ前に成功した「長距離バスモデル」――大団体を受入れ、典型的な観光地を長距離バスで巡るモデル――は、縮小を余儀なくされるだろう。対応策としては、ハブ空港間を飛行機で移動し、地方エリアに長期滞在するモデルなどの開発が望まれる。

⑤ 担い手の裾野拡大

第五に、宿泊業の担い手を増やすためには、一般家庭の不動産やサービスを有償で活用することが有効である。例えば、民間空き家をシェアハウスとして活用することや、海外居住経験を有する家庭がホームステイ・サービスを提供することが考えられる。言語の問題は、行政や業者が翻訳デバイスを提供することで対処できるのではないか。

おわりに

元来、治安の良さ、歴史・文化コンテンツの厚み、温泉の魅力、四季を映す美しい自然、迅速で正確な事務処理、良質なおもてなしサービスなどは、日本の観光産業の大きな武器である。しかも、2025年には大阪関西万博が控えている。今後、官民の知恵を結集して供給体制を整え、わが国が世界有数の観光産業国となることを期待したい。

以 上