1.はじめに

デジタル化の進展により、様々な分野で取引や行動に関するデータが蓄積されるようになっている。例えば、Eコマースを利用すれば購買データが、グーグルを使えば検索履歴データが、スマホの位置情報をオンにすれば移動情報が蓄積される。

キャッシュレス化は「決済のデジタル化」である。キャッシュレス化の進展により、資金決済の効率性が向上するのみならず、現金決済では記録されない取引・決済データの蓄積が促進される。金融機関や決済関連企業には、こうしたビッグデータをAIも活用して分析することにより、新たな商品・サービスを創出し、顧客満足度と自らの収益力を向上させることが期待されている。もっとも、近年は新たなキャッシュレス決済手段が林立し、それらの多くはフィンテック企業を含む非金融機関が提供している。そのためか、既存の金融機関からは、「決済データ活用の具体的なメリットが腹に落ちない」、「どの決済手段が定着するのか読めないので、連携相手の見極めが難しい」との声を多く聞く。

そこで以下では、決済手段別に得られるデータの属性を比較する。新たな決済手段が登場しても、データの基本属性はかなり共通するからだ。具体的には、決済データが包含する情報の「粒度」と「頻度」の2つの軸で比較する。粒度とは情報の細かさであり、本稿では「いつ、誰が、どこで、何に」支出したのか(4W)に注目する。粒度が高い(細かい)ほど利用価値が高い。頻度は新たなデータが取得できるまでの期間(日次、月次等)であり、頻度が高い(短い)ほど利用価値が高い(図1)。

(図1)決済データの粒度と頻度

(出典)弊社作成。

2.決済手段とデータ

(1)現金決済

現金決済の場合、顧客にも店舗にもデジタル情報は自動的には残らない*。これは、「匿名性」という現金決済の特性であり、一定の需要を生み出している。

* 企業がPOSデータ等を記録した場合は、いつ、どこで、何に支出されたかのデータが得られるが、会員カードなどが併用されないと、本人情報(誰が)が得られない。

(2)キャッシュレス決済

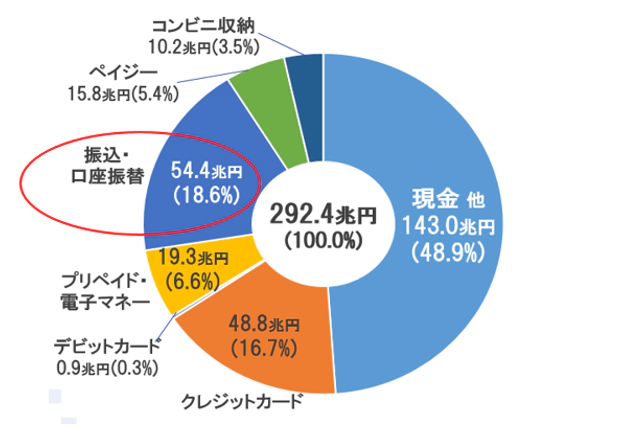

本稿では、「現金授受を伴わない」決済をキャッシュレス決済と定義する。この定義では、わが国の個人決済額に占めるキャッシュレス決済額の比率は50%程度*と考えられ、最大のキャッシュレス決済手段は預金口座決済(振込、口座振替)である(図2)。次いでクレジットカードが大きな比重を占め、電子マネー等が続く。

* 日本のキャッシュレス決済比率は50%程度とする調査には、翁百合「キャッシュレス社会に向けて何をすべきか」(2019年2月、NIRAオピニオンペーパー NO.42)、金融庁「キャッシュレス決済に関する指標」(2018年11月、金融制度審議会「金融制度スタディ・グループ」平成30事務年度第3回会合資料3)等がある。

経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」(2018年)では、キャッシュレス決済手段は、国際比較が可能なクレジットカード、デビットカード、電子マネーと定義されており、銀行口座決済が含まれていない。この定義では、日本のキャッシュレス決済比率は20%強と、銀行口座決済を含む場合(約50%)に比べかなり低い水準となる。

(図2)わが国の決済手段別シェア

(出典)クレディセゾン2018年3月期決算説明資料から弊社作成。

キャッシュレス決済手段の主な利用主体は、個人と法人である。以下ではまず、金融機関にとって活用の可能性が高い法人の預金口座決済データについて、次に個人のキャッシュレス決済手段から得られるデータについて、属性と活用方法を説明する。

3.法人預金口座の決済データ

(1)データの属性

法人は、金融機関の決済口座(普通預金、当座預金等)を通じて資金決済を行っている。

法人決済では、振込、ファームバンキング、インターネットバンキングなど、支払・入金先が特定できる決済方法が多用される。このため、決済データは「いつ」、「誰が」、「どこで/誰に」支払ったか(=3W)の情報を含んでおり、粒度が高い。また、法人間の資金決済は、5・10日締めなどの形態で頻繁に行われているため、データの更新頻度も高い。法人の取引先は、仕入先・納入先など多岐に亘るので、金融機関には法人預金口座を通じて短期間で大量の決済データが蓄積される。金融機関が、法人にメイン決済口座を提供していれば、収入・支出双方の情報が集約的に得られるため、キャッシュフローの動向も把握できる。

(2)決済データの活用

金融機関に決済口座を保有している法人は中小企業を含めて非常に多いが、金融機関が貸出や資産運用、事業承継支援など、預金以外のサービスを提供している法人は一部に限られる*。特に中小企業については、非上場先が多いことから財務情報の充実度・開示頻度が低いうえ、株価情報も得られない。かといって、金融機関が営業店の軽量化に取り組んでいるなかで、金融機関の渉外担当者が法人預金先を悉皆的に訪問するのは限界があるし、費用対効果も疑問である。法人預金決済データの分析と活用は、金融機関が取引深度の浅い企業に新たな取引・サービスを効率的に提供するための有力な手段になり得る。

* ある地方銀行の開示資料によれば、法人取引先25万社のうち、預金取引のみの先が23万社(92%)、貸出先は1.8万社(7%)である。

例えば、決済データの分析により、財務諸表の開示度合いや頻度が低い(ひいては非開示の)中小企業を含め、信用度を評価することが可能となる。また、従来金融機関は、企業の信用度を評価する際、過去3年分の財務諸表提出を求めることが多かったが、決済データであればより短期間で必要なデータ量を確保できる。日本銀行とりそな銀行等の共同研究によれば、りそな銀行の法人入出金データ(直近2年分)を用いて企業の信用リスクをモデルで評価したところ、十分に実用可能な精度を示したとされる*。

* 入出金情報を用いた信用リスク評価-機械学習による実証分析-(2019年6月、日本銀行ワーキングペーパーシリーズNo19-J-4)

信用度評価モデルの精度が高ければ、スコアの高い企業に対し無担保ローンを提供することや、企業ごとに融資限度額や適用金利水準を設定することが可能となる*。また、キャッシュフローの季節変動から運転資金ニーズが強まる時期が把握できるため、企業に対してタイムリーに運転資金融資を提案できる。

* こうしたモデルは、既に日本リスク・データ・バンク等が金融機関に提供している。また、NTTデータも、複数の信用金庫と提携して、法人預金決済データを分析し、重点営業先の抽出や新規・追加融資の実務に使用するモデルを開発した(現在実証実験中)。

(3)金融機関から聞かれる疑問

法人決済データの活用に関し、地域金融機関からは2つの疑問が聞かれた。

第一に、かつて中小企業向けスコアリング融資で失敗した金融機関からは、預金決済データに基づく信用度評価も同じではないかという疑問が聞かれた。しかし、過去の信用リスク評価モデルは、主たる元データが財務諸表であった。中小企業の財務諸表は正確性が必ずしも高くないうえ、開示頻度も年1回程度と低い。さらに、財務データが改竄されていた事例もかなりみられた。本来は、こうした財務データの量・質の低さを経営者個人の情報で補うなどして、モデルの精度を高める必要があったが、こうした取り組みは不十分であった。

これに対し、自行預金口座の入出金データは、改竄が困難なため信頼度が高いうえ、データ更新頻度が非常に高いため、短期間で多くのデータ量を得られる。また、決済相手先情報を含むなど、データの粒度も高い。しかも、現在はAIが格段に発達している。なお、どのようなモデルでも、モデル構築後の環境変化等によって精度は低下していく。金融機関は、モデルのパフォーマンスを常にチェックし、検証とモデルの見直しを定期的に実施するPDCAサイクルを回していく必要がある。

第二は、決済データに基づく営業や取引推進は、「トランザクション・バンキング」であり、地方金融機関の「リレーション・シップ・バンキング」とは両立しないのではないか、という疑問。

この点については、決済データの利活用は新たな取引・サービスを顧客に効率的に提供するための手段であり、顧客リレーションを重視したビジネスモデルを補完するものであることを強調したい。例えば、金融機関は決済データの分析によって、貸出等の新規取引の候補先企業を効率的に抽出することができる。このため、渉外担当者のデスクワークの負担が減り、顧客接触に費やす時間が増える(=打数が増える)。また、運転資金の過不足サイクルなどもタイムリーに把握できることから、財務情報のみで企業訪問する場合に比べ、新規契約に至る確率が上がる(=打率が上がる)可能性がある。すなわち、金融機関は、データ利活用によって浮いたマンパワーを、顧客リレーションの強化や顧客ニーズに適合したソリューション策定にあてることが可能となると考えられる。

4.個人取引におけるキャッシュレス決済データ

(1)個人預金口座の決済データ

日本では、金融機関の個人預金口座で、自動引落や振込などの決済が非常に幅広く行われている。個人預金の決済データでは、「いつ」、「誰が」(=預金者)支払ったかを把握できる(=2W)が、「どこで(誰に)」、「何に」支払ったかは、公共料金などの自動引落や振込を除けば不明である。例えば、クレジットカード使用代金の口座引落があれば、預金者からカード会社に支払が行われたことはわかるが、それ以上細かい内訳は不明である。このように、個人の預金口座決済で得られるデータの粒度は総じて低い。

また、データ更新の頻度も総じて低い。例えば公共料金やクレジットカード支払の自動引落は月次が多い。一方、家計のメイン口座である場合に、給与振込や年金振込など収入データが得られるのは預金口座の強みである。

総合すると、個人の預金口座決済データは、粒度・頻度とも低いため、それだけではデータ利活用が難しい。ただ、①顧客との取引が長期にわって継続し、十分なデータ量が得られること、②収入情報との併用により収支分析が可能であること、といった条件が満たされる場合には、一定の信用度評価は可能と考えられる。ローン供与や運用提案などのマーケティングに使用するには、以下で述べる他のキャッシュレス決済手段等の情報を入手し、データの質を補完することが必要と考えられる。

(2)クレジットカード、電子マネー等

個人使用のクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済の使用から得られる決済データの属性は、粒度・頻度とも現時点では基本的に同じである*。

* 一般に、高頻度の決済手段は一定期間でより多くのデータ量が得られる一方、高額の決済手段は個人の重要イベントを捉え得る。日本における使用実態としては、クレジットカードは高額決済にやや低頻度で利用され、電子マネーは低額決済に高頻度で使われるといった相違があるが、前者をコンビニ等の低額決済で頻繁に使用することも可能であり、決済手段の機能に基づく本質的な相違とは言えない。なお、クレジットカードは後払い(=与信)なので、原則として入会時に所得の審査があり、その分だけ運営主体が取得する本人情報が充実しているという違いはある。

まず粒度については、これらの決済手段から得られるデータは、「いつ」、「誰が」、「どこで」支出したかの情報が含まれており(=3W)、粒度は相応に高い。「何に」支出されたかは不明だが、支出先情報から推測が可能な場合がある。例えば、デパートやスーパーで支出された場合には「何に」はわからないが、ベビー用品店、家具店、鉄道などで支出された場合には、「何に」も大くくりでは推測できる。

頻度については、上記手段のいずれも、決済の都度データが記録されるので、頻度が高い。

金融機関は(子会社形態を含めて)、クレジットカードやQRコード決済などの運営主体になれば、上記のデータを入手することができる。最近は、金融機関がQRコード決済企業など他の運営主体と提携する事例も増えているが、その場合には、決済データを入手・分析・活用できるような提携形態とすることが望ましい。

(3)Eコマース

楽天、ヤフー、アマゾンなどのEコマースの取引データには、「何を」を含む4W情報が全て含まれているので、粒度は最高レベルである。また、取引の都度データが残るため、頻度が極めて高い。

しかし、金融機関は業務範囲が規制されているため、自らが大規模なEコマース・プラットフォームの運営主体となり、そこから決済データを直接取得することは現時点では困難であろう*。

* 今後、業務規制緩和が進展した場合には、金融機関がある地域において、地方創生を目的に地方商社や特産品のデジタル・ショッピング・モールを営む小会社を設立し、地域のEコマースデータを取得することが可能となるかもしれない。

(4)会計アプリ

近年は、個人向けのスマホ会計アプリが普及しており、会計アプリを提供するフィンテック企業と金融機関との提携も増えている。会計アプリのデータは、契約者である個人がアプリで連携させた決済手段やEコマースの情報をすべて含むので、粒度は高い。例えば、個人がメイン行(給与振込行)の預金口座のほか、他行預金口座やクレジットカード、QRコード決済、Eコマース取引を会計アプリに連携させた場合、それらのデータがすべて含まれる。会計アプリ企業の中には、提携金融機関に対して、その預金者にかかる会計アプリの情報を定期的に還元するサービスを提供している企業もある。還元の頻度は週次のところもあり、相応に高いと言える。

(5)ディープ・データの取得~自行HPや顧客アンケート

金融機関の顧客が、自行の会員向けウエブサイトに登録している場合、顧客のサイト内の閲覧履歴データを蓄積することにより、預金決済データの量・質を補完することができる。特に、顧客が住宅ローン、教育ローン、運用商品など特定事項を頻繁にチェックしている場合には、ライフサイクル上の重要イベント発生のサインとなる。

また、金融機関が顧客にアンケートを行っている場合には、そのデータは顧客の関心や指向、リスク選好を捉えている可能性がある。サイトの閲覧履歴やアンケートのデータは、個々人の特性を深く表すという意味で、「ディープ・データ」と呼ばれる。ディープ・データは、無機的な決済データの質を補完する材料となる。

この点、NTTデータ経営研究所は、5万人超のモニターから多様なデータを定期的に入手・加工し、「人間情報データベース」を作成している。入手データは、性別・年齢、居住地、年収といった基本属性のみならず、ゲームやクイズによって得られた嗜好やリスク選好情報など、多種多様なディープ・データを含んでいる(図3)。これを、金融機関が保有する決済データや顧客データと合わせて分析することにより、個人向けのマーケティングに活用することが可能である。

* 弊社は「人間情報データベース」を使って企業・金融機関の商品企画やマーケティング支援を行ってきた。例えば、「認知バイアス」などのディープ・データを考慮して、個人ローン等の販促を行った場合、そうでない場合に比べて顧客の反応が有意に改善した実績がある。

(図3)「人間情報データベース」に蓄積された情報特性

(注)Big Five = 勤勉性、外向性、協調性、経験への開放性、情緒不安定性

(出典)弊社作成。

(6)個人決済データの活用

金融機関は、数多くの個人顧客を有しているが、富裕層を除く一般リテール層に対し、個々人の特性に応じたキメ細かいサービスを提供することは、よほど狭域高密着型の営業を行わない限り困難であった。また、個人向けのマーケティング手法も、新商品のキャンペーン通知といった「プロダクト・アウト」型が主体であり、必ずしも個々人の現実・直近のニーズを捉えたものではなかった。

しかし、金融機関が、高粒度・高頻度の決済データを取得し、必要に応じ外部データベースも加えて分析・活用することによって、現在の人員制約の下でも、個々人のニーズに適合したマーケティングを行うことに道が拓ける。例えば、結婚、出産、自宅購入、相続といった個人のライフサイクル上の重要イベントを、決済情報やディープ・データから捉えることができれば、相談会の案内や商品・サービスの提案を、機動的に行うことができる。与信面では、個人の信用度に応じたローン限度額や金利設定が短時間で判断可能となる。営業店の渉外担当者は、接客前に顧客データ分析を行うことによって、接客時間内にface to faceならではの行き届いたサービスを提供できる。従って、個人取引においても、決済データの利活用は、リレーション・シップ重視型のビジネスモデルを補完し得るものである。

5.おわりに

超低金利状況の長期化に伴い、金融機関収益は減少傾向にあるほか、人口減少やデジタル化の進展により、金融機関店舗への来店客数は趨勢的に減少している。このため、金融機関は店舗の統廃合や営業店人員の削減を含む経営効率化に取り組んでいる。そうした制約下にあるからこそ、金融機関は、決済データ等の分析・活用によって、法人、個人のいずれに対しても、顧客ニーズに適合したサービスを、より効率的に提供することが必要となる。今後の経済・社会のデジタル化の一層の進展を勘案すれば、決済データ等の利活用は、究極的には、金融機関が顧客行動にストレスなく寄り添い、顧客のビジネスや人生を長期的にサポートしていくことにつながるものと考えられる。

以 上