はじめに

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)のメンバーによる共著シリーズの第5回であり、「男性のリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)」を取り上げる。これまで主に女性に偏って語られてきたリプロダクティブ・ヘルスの領域において、男性側の健康課題に対する社会的・技術的な関心の必要性を提示する。特に、男性不妊に関する最新の研究動向と社会実装の可能性に焦点を当てることで、医療、研究、政策、産業の各分野が連携して取り組むべき複合的課題としての側面を浮き彫りにする。

男性不妊への対策は少子化対策や人的資本経営、企業の健康経営とも密接に関わっており、社会全体の持続可能性や競争力強化の観点からも重要なテーマとなりつつある。さらに、男性不妊をめぐる現状と課題を治療・研究開発・社会の各側面から多角的に整理し、これを「個人の問題」として片づけず、「社会全体が向き合うべき課題」であるという認識を広めていきたい。

1.見過ごされてきたもうひとつの課題

不妊症は、カップルの10〜15%に影響を与える一般的な健康課題であり、そのうち約30~50%は男性側が関与しているとされている 1。日本国内でも、少なく見積もって100万人以上の男性が不妊に悩んでいると推定されており 2、決して稀な問題ではない。しかしながら、不妊の原因が男女どちらにあったとしても、医療技術が介在する主たる身体が女性であることから、社会的認知や学術的関心が女性側に偏る傾向が強かった。その結果、男性不妊に対する社会的認識は広まらず、研究開発や制度整備の面でも遅れをとっているのが現状である 2。

男性不妊への認識の低さの背景には、「不妊は女性側の問題である」という長年にわたる社会的・歴史的バイアスが存在する 3。このバイアスの影響から、男性が不妊治療へ主体的に関与しない社会的風潮が形成されてきた。また、日本ではこれまで、性教育や健康教育・保健指導の場において、男性のリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)が取り上げられることは少なく、多くの男性が精子の健康や妊よう性 4 に関する基本的な知識を持たないまま成人を迎えている 5。さらに、不妊治療において、男性への治療の量・内容ともに、女性に比べて限定的である。

しかし近年、男性の生殖機能に関する問題が世界的に注目され始めた。その背景には、精子数の世界的な減少 6 を受け、課題が顕在化してきたことが挙げられる。2023年に発表されたNature Reviews Disease Primers誌のレビュー論文 1 では、男性不妊がもたらす医学的・社会的影響と研究の進展可能性を包括的に示している。特に、精子形成の異常やDNA損傷、ホルモン異常、生活習慣や環境要因といった多様な要素が複雑に絡み合っていることを指摘している。そのため、男性不妊の実態解明には分野横断的な学際研究が不可欠である。

近年のフェムテックの発展に伴い、男性のリプロダクティブ・ヘルスへの関心も広がりつつある。従来は女性中心であったヘルスケア市場において、男性側の妊よう性や健康に焦点を当てた製品・サービスが新たに登場しはじめている。例えば、精子解析技術ではAI活用による自動化・高精度化が進み、家庭用の妊よう性チェックデバイスや男性向けのメンタルヘルス支援ツールなどが開発されている。また、男性不妊に関わる世界市場が2022年時点で約40億ドル(約5,900億円)規模に達し、2030年には約60億ドルにまで成長すると予測されている。日本国内でも2023年時点で約200億円規模に達し、今後の成長も期待されている 7。こうした動向は、男性のリプロダクティブ・ヘルスが新たな医療・技術・ビジネス分野として注目されつつあることを示している。

1 Michael L. Eisenberg, Sandro C. Esteves, Dolores J. Lamb, James M. Hotaling, Aleksander Giwercman, Kathleen Hwang, … Yu‑Sheng Cheng 「Male infertility」Nature Reviews Disease Primers 9, Article number: 49 (2023). DOI: 10.1038/s41572‑023‑00459‑w.

2 「精巣内クレアチンの病態意義解明に基づく非侵襲的な精巣内造精能画像評価法と精巣内精子採取術ナビゲーションシステムの開発」. 日本医療研究開発機構, 2023年7月3日. 成育疾患克服等総合研究事業

3 齋藤 圭介「男性不妊専門医が語る生殖における男性の当事者性」,年報社会学論集 37(2024年):151‑162,DOI 10.5690/kantoh.2024.151

4 妊よう性:「妊娠する力」を指し、男性・女性両方に関わる。

5 Maeda E., et al. A cross sectional study on fertility knowledge in Japan、measured with the Japanese version of Cardiff Fertility Knowledge Scale (CFKS-J) Reproductive Health. (2015). DOI: 10.1186/1742-4755-12-10

6 Levine H, Jørgensen N, Martino‑Andrade A, et al. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta‑regression analysis. Human Reproductive Update. (2017). DOI:10.1093/humupd/dmx022

7 Grand View Research. "Japan Male Infertility Market Size & Outlook, 2023–2030." "Male Infertility Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2023–2030."

2.男性不妊治療の現状と課題

2.1 男性不妊診療の流れ

社会の関心が高まりつつある中、実際に治療現場では何が行われているのか ── 。まずは、男性不妊の診断・治療の現状を整理する。

男性不妊の診断と治療は、女性の不妊治療と比較しても発展途上にあるのが現状である。初期の診断では、精液検査やホルモン検査、超音波検査などが行われるが、多くの場合、精子数や運動率に異常があっても、その根本的な原因までは明らかにされないまま、治療が進むことが多い。

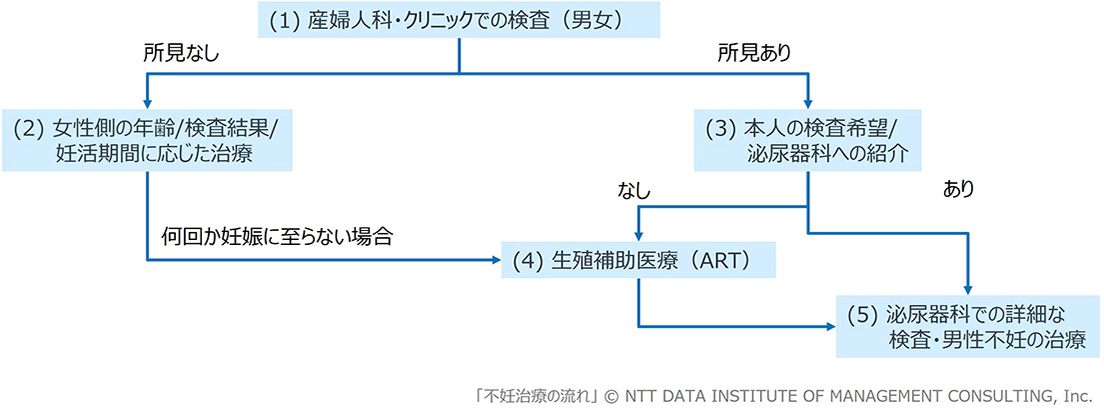

一般的な不妊治療ガイドラインは、女性の生殖機能を中心に構成されており、男性側の診断・治療は補助的な位置づけにとどまっている。(図表1)は、そうした中で男性に焦点を当て、不妊治療における選択の流れを可視化したものである。

【図表1】不妊治療の流れ

出典を基にNTTデータ経営研究所が作成

【出典】令和4年度厚生労働科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業(健やか次世代育成総合研究事業) 標準的な生殖医療の知識啓発と情報提供のためのシステム構築に関する研究「患者さんのための生殖医療ガイドライン」

診断の初期段階(図表1 (1))では、まず精液検査によって、精子の数(精子濃度)、運動率、形態といった精子所見が評価される。また、血液検査によるホルモン値の測定により、造精機能のスクリーニングも行われる。これらの検査で異常が認められた場合でも、多くのケースにおいて男性不妊の根本的な原因の解明や医学的な治療(図表1 (5))へと一足飛びに進展することは少ない。この背景には、生殖補助医療(ART)8 の技術的進展がある。具体的には、体外受精(IVF)9 や顕微授精(ICSI)10 といった手法が一般化・高度化したことで、たとえ男性側に精子数の減少や運動性の低下が見られても、技術的には受精を成立させることが可能となっている。そのため、男性単独の治療や原因追究よりも、「カップル単位での不妊治療」へ移行する傾向が強い。加えて、近年では人工知能(AI)を用いた画像診断技術の導入も進められており、顕微授精における精子選別や受精成功率の向上を目指す取り組みも始まっている。

8 生殖補助医療(ART):自然妊娠が難しい場合に、医療技術を用いて妊娠を助ける方法。体外受精や顕微授精などが含まれる。

9 体外受精(IVF):卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法。

10 顕微授精(ICSI):精子数が少ない場合や精子の運動能力が低い場合、精子を細い針で直接卵子の中に注入して受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法。

2.2 男性不妊治療の多様化:外科的アプローチから生活習慣改善まで

一方で、泌尿器科的な治療(図表1 (5) 以降)が必要とされるケースも存在する。例えば、無精子症と診断された場合には、精巣内精子採取術(TESE)という、精巣から直接精子を採取する手術が検討される。また、精路 11 の閉塞が疑われる場合には、超音波検査による評価や、精管の再建手術が選択肢となる。こうした外科的治療は、身体的・精神的に大きな負担を伴うため、十分な情報提供と意思決定支援が求められる。

精子の質を改善し自然妊娠を達成するためには、内科的治療が依然として重要であり、漢方薬は副作用が少ないアプローチとして広く処方されている。また、生活習慣の改善(禁煙、食事、運動など)やサプリメント摂取といった非侵襲的な方法も併せて推奨されることもある。しかしながら、これらの内科的治療や補完的手段については、その有効性を裏付ける高品質な臨床エビデンスが十分とはいえない。さらに、不妊治療薬の選択肢も、女性向けに比べると限定的である。

11 精路:精子が精巣でつくられてから、体外に排出されるまでに通る通り道。精巣上体、精管、尿道などが含まれる。

2.3 男性不妊治療における専門的治療へのアクセスの課題

加えて、男性不妊の治療において、根本的な治療は泌尿器科的なアプローチを必要とすることが多い。しかし、日本においてこうした治療に対応できる泌尿器科医や専門施設は限られており、一般的な不妊治療クリニックでは十分に提供されていないのが現状である。その結果、必要な検査や治療につながることができず、治療選択の幅が制限されている例も少なくない。

このように、現在の男性不妊治療は、対症療法的なアプローチが中心であり、根本的な原因の解明や個別化医療にはまだ遠い。次章では、こうした現状を打破するために進められている最新の研究動向について紹介する。

3.科学の進展が開く未来:男性不妊に関する研究の最前線

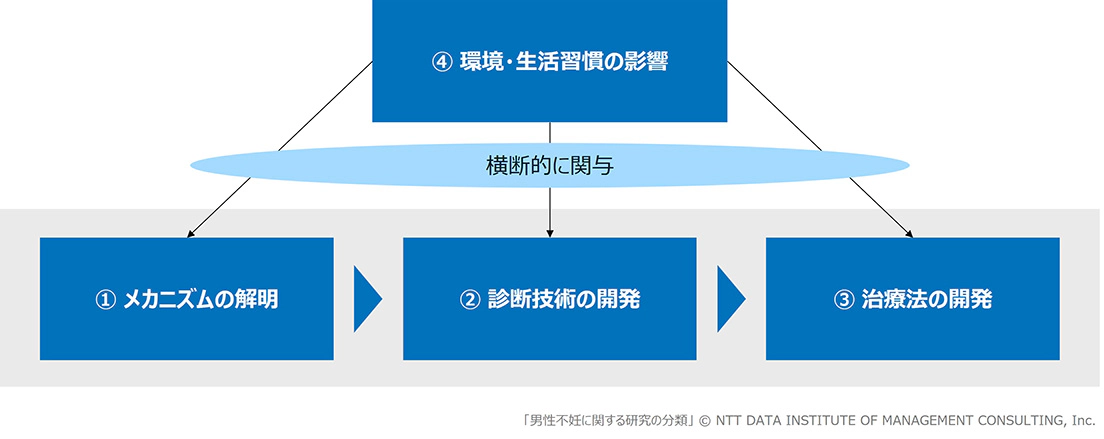

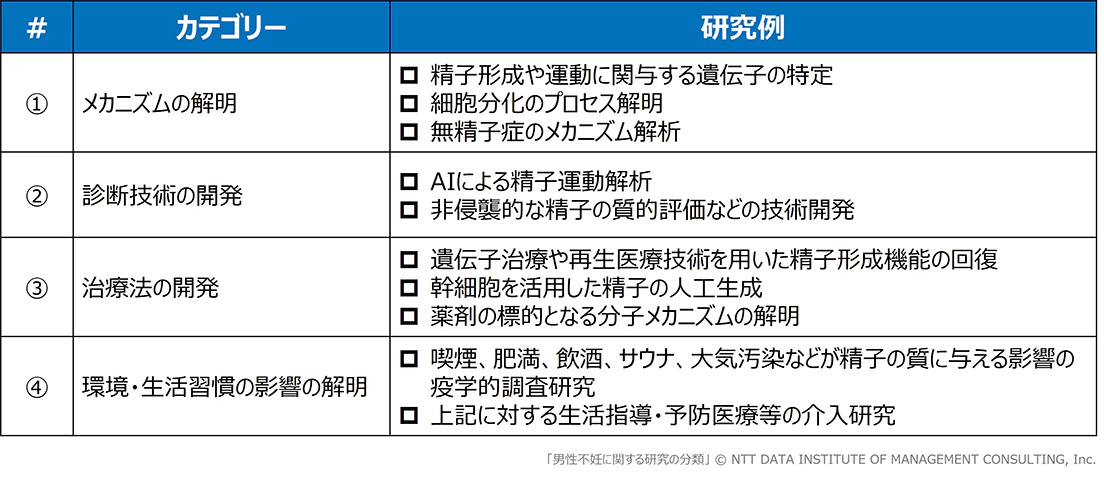

近年、男性不妊に関する研究は、基礎から応用まで多岐にわたって活発化している。本章では、まず研究の目的に応じて「①メカニズムの解明」「②診断技術の開発」「③治療法の開発」「④環境・生活習慣の影響」という4つのカテゴリに研究を分類した(図表2、図表3)。

【図表2】男性不妊に関する研究の分類

NTTデータ経営研究所が作成

【図表3】男性不妊に関する研究の分類

NTTデータ経営研究所が作成

こうした研究の多くは、AI、オミクス解析、再生医療などの先端技術と結びつきながら進められており、今後のブレイクスルーが期待される。しかし現状、具体的な治療法の実現・導入に至っているケースは少なく、本章では、「①メカニズムの解明」「②診断技術の開発」「④環境・生活習慣の影響」カテゴリにおける最新の研究について紹介する。

3.1 【①メカニズムの解明】 哺乳類の精子形成における温度感受性のメカニズム解明

■ 研究背景と目的

精巣における精子形成には、適切な温度環境が必要であることが知られている。具体的には、精巣は体温よりも2〜4℃低い温度で機能する必要があり、外的要因による “加温” が精子形成障害を引き起こすリスクがあるとされている。しかし、加温がなぜ、そしてどのように精子形成に悪影響を与えるのか、そのメカニズムの詳細は、従来のin vivoアッセイ(生きた動物の体内で行う実験方法)では十分に解明されていなかった。

本研究は、マウスの精巣をex vivo(体から取り出した組織を使って、体外で行う実験方法)で培養し、温度上昇が精子形成過程のどの段階で、どのような影響を及ぼすのかを解明することを目的とした。

特に、DNA二本鎖切断(DSB)の修復に与える影響に焦点を当て、精巣内での減数分裂 12 が温度変化にどのように感受性を持つのかを調べた。

■ 研究概要と成果

34℃〜38℃の異なる温度条件下でマウス精巣をex vivoで培養し、精子形成を観察することで、減数分裂の各段階への熱の影響を詳細に解析した。

その結果、37~38°Cでは減数分裂の進行が、36~37°Cでは減数分裂の完了が、35~36°Cでは精子細胞の成熟が、それぞれ障害されることが判明した。また、37~38°Cでは、減数分裂の過程で生じたDSBの修復が不完全となり、染色体の対合が正常に進まず減数分裂が中断されることで、最終的にはアポトーシス(細胞死)が進むことが示された。

■ 今後の展望

本研究により、温度と精子減数分裂の進行との因果関係が可視化され、加温により精子形成のカギを握るDNA修復機構が機能不全に陥ることが示された。これにより、DNAの修復因子の活性化を補助する治療薬の開発などの新たな治療アプローチの可能性が見えてくる。また、これまで曖昧だった精子形成への加温の影響のメカニズムが解明されたことで、たとえば職業や生活環境での長時間の加温リスクに対する行動変容を促す啓発への活用も期待される。

12 減数分裂:生殖細胞(精子や卵子)をつくるときに起こる細胞分裂。

【出典】Temperature sensitivity of DNA double-strand break repair underpins heat‑induced meiotic failure in mouse spermatogenesis, Communications Biology (2022)

3.2 【②診断技術の開発】 非侵襲的な精巣成熟度の評価方法の開発

■ 研究背景と目的

男性不妊の原因の一つに、精液中に精子が存在しない「無精子症」がある。無精子症の患者に対しては、一般的に精巣から直接精子を採取する「顕微鏡下精巣内精子採取術(micro-TESE)」が行われる。しかし、この方法は、術前の精巣内成熟度の予測検査が不足しているため精子回収率が低いこと、また侵襲度 13 が高く患者の身体的・精神的な負担が非常に大きいという課題がある。

そこで本研究では、患者に負担の少ない形で術前に精子の成熟度の把握を可能とする、MRIの一種であり、体内の微量物質分布を検出できる先進的な撮像法であるCEST(chemical exchange saturation transfer)イメージングを用いて、マウスモデルで非侵襲的に精巣成熟度を可視化する方法の開発を目的とした。

■ 研究概要と成果

本研究では、精巣内に存在するクレアチン(Cr)濃度が、造精能(精巣で精子を作る能力)と相関するという既存の知見に基づき、CESTイメージングを用いて精巣内部のCr濃度を把握し、その値と精子成熟度の相関を検証した。

その結果、Crの濃度を示すCESTの信号強度が、精巣の成熟度の進行とともに上昇するという傾向が見られ、非侵襲的に精巣の成熟度を可視化できる技術が示された。

■ 今後の展望

マウスを用いた技術検証を経て、ヒトを対象とした臨床応用に向けた検討が進められており、非侵襲的に造精能を評価する手法として有用性が期待されている。また、画像診断技術を手術ナビゲーションに応用することで、精子の存在が見込まれる部位をより正確に把握でき、micro-TESEの治療成績向上および侵襲の最小化にも寄与することが期待される。

13 侵襲度:医療行為や検査が、体に与える負担やダメージの大きさを表す指標。

【出典】Evaluation of the efficacy of creatine chemical exchange saturation transfer (Cr‑CEST) imaging in assessing testicular maturity, Reproductive Medicine and Biology (2023)

3.3 【④環境・生活習慣の影響の解明】 サウナと高温曝露が精子の質へ与える影響

■ 研究背景と目的

熱環境(高温曝露)が精子形成に悪影響を及ぼすという仮説は古くから存在し、サウナや高温作業環境などがその有力な要因とされている。これまで、加温と精子所見の関連は観察的には示されていたものの、被験者間の変異や生活習慣の影響を十分にコントロールできていないものも多く、明確なエビデンスが不足していた。

本研究では、健康な男性を対象とし、長期的にサウナ利用などの高温曝露が精子所見(精子数、運動率、形態など)にどのような影響を与えるかを追跡調査することを目的とした。

■ 研究概要と成果

不妊治療を受けていない男性10名を対象に、週2回、1回15分のサウナ入浴を3ヵ月間実施し、入浴前後および3ヵ月後の精液所見と分子マーカーを評価した。

その結果、サウナ曝露期間中は、精子濃度や運動率が有意に低下し、ミトコンドリア機能の低下やHSP70(熱ストレス応答因子)の発現低下など、精巣におけるストレス応答の抑制が確認された。注目すべきは、サウナ入浴を中止した3カ月後にはこれらの所見がほぼ回復した点であり、加温による影響は可逆的である可能性が示唆された。

■ 今後の展望

生活習慣としての「加温行動」が一時的に造精機能へ悪影響を及ぼし得ること、そしてそれが回復可能であることを実証的に示した点で重要である。今後は、より大規模な臨床研究を通じて、加温リスクの層別化や予防指導に資する知見の蓄積が期待される。また、スマートウェアラブルなどを用いた陰嚢(精巣を包む袋)の温度のモニタリングとの連携によって、加温リスクの可視化や行動変容支援につなげる応用も見込まれる。

【出典】Seminal and molecular evidence that sauna exposure affects human spermatogenesis, Human Reproduction (2013)

4.社会的認知と心理・教育・制度の課題

第3章で紹介したように、男性不妊に関する科学技術の進展は、男性不妊への理解と対処の可能性を広げつつある。精子形成のメカニズムの解明や非侵襲的な診断方法の開発など、研究成果は着実に蓄積されている。

しかしながら、社会的な理解と支援の整備は依然として不十分である。蓄積されている研究知見を実践の場に活かすためには、診療や支援において依然として存在する「心理的・教育的・制度的な障壁」を取り除いていく取り組みが必要である。

4.1 心理的なハードルと語られにくさ

生殖機能に関する話題は、男女関わらず非常に個人的であり、プライバシーや自尊心に関わる。このため、受診や相談の第一歩をためらう人が少なくない。検査結果や診断が本人の自己評価に影響することを不安に感じるケースもある。

また、不妊治療の起点として産婦人科が中心となっている地域・施設が多いため、男性が当事者として受診する機会が限られている。こうした構造が、男性を「サポート側」または「付き添い」として扱う動線を作り出している可能性もある。

加えて、不妊を女性の問題と捉える社会的な観念が残っており、男性がこのテーマを公に話す場が十分に設けられていない。

4.2 教育の盲点と知識の不足

教育の場においても、性教育は依然として「避妊や性感染症の防止」を主眼としており、生殖能力の維持や将来の妊よう性に関する視点が少ない。そのため、自分の生殖機能を守るという視点は十分に扱われていない。結果として、生活習慣が精子の質に与える影響などに関する知識が、成人後に初めて必要性を認識されることがある。

一方で、喫煙、ストレス、睡眠不足などが精子の質に関連するという科学的データは複数存在しており、若い段階でこれらの知見を伝える意義は大きい。

実際に、一部の自治体では、こうした視点を踏まえた知識提供の取り組みが始まっている。たとえば横浜市では、横浜市立大学と協力し、「男性不妊」を主題とした啓発動画シリーズをWebサイトで配信しており、誰もが男性不妊の基本的な知識を学べるようにしている 14。こうした取り組みはまだ限られた地域にとどまっているものの、男性側の生殖機能やライフステージに即した教育的支援の重要性を示す好例といえる。

科学的根拠に基づいた知識を社会にわかりやすく伝えることで、誤解や偏見を減らし、男性不妊に関する「知識の空白」を埋めていくことが重要である。正しい知識を中立的に届けることは、社会的信頼の醸成につながるだけでなく、政策・製品開発の持続性を支える基盤となる。

14 横浜市Webサイト「不妊・不育に関する啓発用動画の配信ページ」

4.3 制度・支援体制の不足

制度的な支援において、男性不妊への対応には制限がある。基本的な検査(精液・ホルモンなど)は保険適用のケースがあるものの、より詳細な診断や先端的な治療は自由診療となることが多く、費用が障壁となっている。また、男性不妊を専門に扱う医療機関・外来は地域によって偏在しており、アクセス性に課題が残る。さらに情報が十分に提供されていないことで、必要な検査や治療に至る前にあきらめてしまうケースもある。

このように、不妊治療の選択肢の拡大や技術の発展は重要だが、それだけでは十分ではない。男性が相談・受診しやすい環境の整備、若年期からの知識教育、制度・支援体制の見直しなど、さまざまな側面からのアプローチが必要である。

5.未来展望と社会実装の可能性

男性不妊という課題は、もはや医療機関の中だけで完結するものではない。男性不妊に関する研究は、精子の質や運動性といった生物学的観点のみならず、ライフスタイルや環境要因、心理的影響まで含めた多層的な探究が進みつつある中、これらの研究成果が社会実装に結びつくには、研究者単独での取り組みでは限界がある。医療機関、製薬・医療機器メーカー、教育機関、自治体や国の政策部門など、マルチステークホルダーの連携が不可欠である。また、民間企業による情報発信や啓発活動、福利厚生制度の整備なども、当事者が相談や受診に踏み出す環境づくりに寄与する。

例えば、大学・研究機関とスタートアップによる研究成果の社会実装の試み、あるいはESGや人的資本経営の一環として健康課題に取り組む企業の動きは、そのような連携の好例である。

こうした複層的な連携を促進する上では、課題の構造を正しく捉え、異分野間の対話を可能にする「翻訳者」的存在が重要となる。我々は、「技術×社会課題」の接点において、そのような調整・橋渡しの役割を担うべき立場にあると考えている。

おわりに-我々が描くリプロダクティブ・ヘルスの未来

男性のリプロダクティブ・ヘルスは、医学・科学技術の進展によって理解が進みつつある領域でありながら、社会的認知や制度整備が追いついていない現状がある。その背景には、個人の心理的抵抗感、ジェンダーバイアス、教育や医療提供体制の構造的な偏りなど、複雑に絡み合った要因が存在する。

本稿では、男性不妊を単なる医療問題としてではなく、「科学技術で向き合うべき社会課題」として捉え、その課題構造と技術の展望、今後の連携のあり方について概観した。これは、技術と社会の接点に着目し、次なる事業・政策の起点を描くことを使命とする、私たちセンターの姿勢を体現しているものでもある。

男性不妊は、未解決かつ未注目の領域であると同時に、今後のライフコース支援やジェンダー平等の推進にも深く関係するテーマである。多様なステークホルダーがこの課題に目を向け、連携し、相互の専門性を活かし合うために、私たちは「技術と社会課題の接点」に立ち、その橋渡しを担う立場としてこのテーマに取り組んでいきたい。

男性不妊の課題は、個人の生殖の問題にとどまらず、ジェンダー平等、少子化対策、労働環境の改善といった社会構造全体に影響するテーマである。私たちはこのテーマを「未来を切り拓く社会課題」として捉え、テクノロジーと社会の間をつなぎながら、次の一歩を共に模索していく伴走者でありたい。