はじめに

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)のメンバーによる共著シリーズの第1回である。両者は、外部シンクタンク・コンサルティングとして、相互補完によってイノベーションによる価値貢献領域を拡大するために、5つの共同ワーキンググループを2024年に立ち上げた。両者のメンバーはコンサルティング会社の出身者に加え、グローバル企業での事業開発や業務改革等の経験を積んだ多様なメンバーで構成されており、これから数回にわたって「10年後の社会を見据えたテクノロジーの進化への対応」を様々な観点からご紹介していく。

1. 社内コンサルティング・シンクタンクとオープンイノベーション

2025年に入り、21世紀のファーストクォーターが終わろうとしている。20世紀が連続的な産業発展を主としていたのに対し、21世紀は非連続な技術革新により産業構造が急速に変化している。特に、長年社会の固定観念と捉えられたことが新たな媒体に置き換わろうとしており、物質的なトランザクション終焉を迎え、新たなパラダイムシフトが起こりつつある。これらの変化の多くは企業主体で企画・実施されたものである。とりわけ、グローバル企業は、マーケット全体を俯瞰的に捉え、中長期的な時間(Time)と空間(Space)の観点からビジネスモデルを構築・実行している。例えば、GAFAM(Google, Apple, Meta Platforms, Amazon, Microsoft)やMagnificent 7(GAFAMにTeslaとNVIDIAを加えた企業群)など、21世紀の初頭に台頭してきた新興企業などである。

これらのグローバル企業にとって、イノベーションによる“非連続”な変化に対し“連続的”・“継続的”に自社起点で事業を創出し内部を変革し続けることは、最重要課題の一つである。一方で、通常の事業運営や組織にとって、非連続な変化を前提した活動は本質的には相いれない。事業部を含む現場組織の合意形成は、過去からの“連続的”な状態や客観的事実に基づくことが一般的かつ合理的であり、不確実な将来や根拠のない変化を前提とする意思決定には困難が伴う。また、変革に対応すべき自社機能の範囲は、R&D戦略、開発、開発・製造プロセス改革、品質保証ルール、カスタマーサポートポリシーなど、エンジニアリングチェーン全般に及ぶため、既存の組織やグループの所掌範囲にとどまる活動では抜本的変革が困難であることが多い。

このような構造的問題がもたらす自社単体では解決困難な課題に対して、従来、外部コンサルティング・シンクタンクは、第三者・客観的な立場から企業変革を支えてきた。一方で、グローバル企業の多くは、自社の変革を実現する活動そのものを“連続的”・“持続的”なものとして「定常化」する動きが見られる。特に自社の保有技術を基に新規事業を実施する際に、これらのコンサルティング・シンクタンク機能を自社に取り込み、そのケイパビリティを外部のサービスをうまく活用しながら自社の持続可能な能力として保有・向上している。

さらに、グローバル企業は非連続な産業構造の変化や社会ニーズにアジャイルかつ継続的に対応できるよう、外部の技術・サービスを効果的かつ適材適所に取り込む必要がある。21世紀に入ってから、企業のオープンイノベーション戦略も多様化している。自社の新規事業の推進のために、社内コンサルティング・シンクタンクは、どのような技術やサービスを外部から取り入れるべきか常に把握し、20~30年後を見据えた長期的トレンドを分析することが求められる。

2. 社内コンサルティング・シンクタンクとは

社内コンサルティング・シンクタンクは、正式な定義は存在しないものの、次の3つの共通点がある。

● 内販専担

自社企業グループの経営・事業部門を主要な顧客とし、技術的側面から有償サービスを提供する

● 独立組織

既存のコーポレート・事業部門組織から独立し、全社・グループを対象にサービスを提供する

● 一気通貫のプロフェッショナルサービス

技術経営、新規事業、事業変革、特定機能提供まで、変革に必要な一貫したプロフェッショナルサービスを提供する

例えば、コンサルティング・シンクタンクの内部化が活発なドイツでは、1980年代の冷戦末期に設立が始まり、1990年代に大きく普及した。その後、2010年前後には組織機能の型や有効性に対する学術的研究・議論が最も活発化し、それ以降、各企業で定着・進化を続けている。現在、DAX40(フランクフルト証券取引所のドイツの主要40銘柄)の企業のうち、2/3以上の企業が社内コンサルティング・シンクタンク機能を独立した組織として、明示的に保有している。

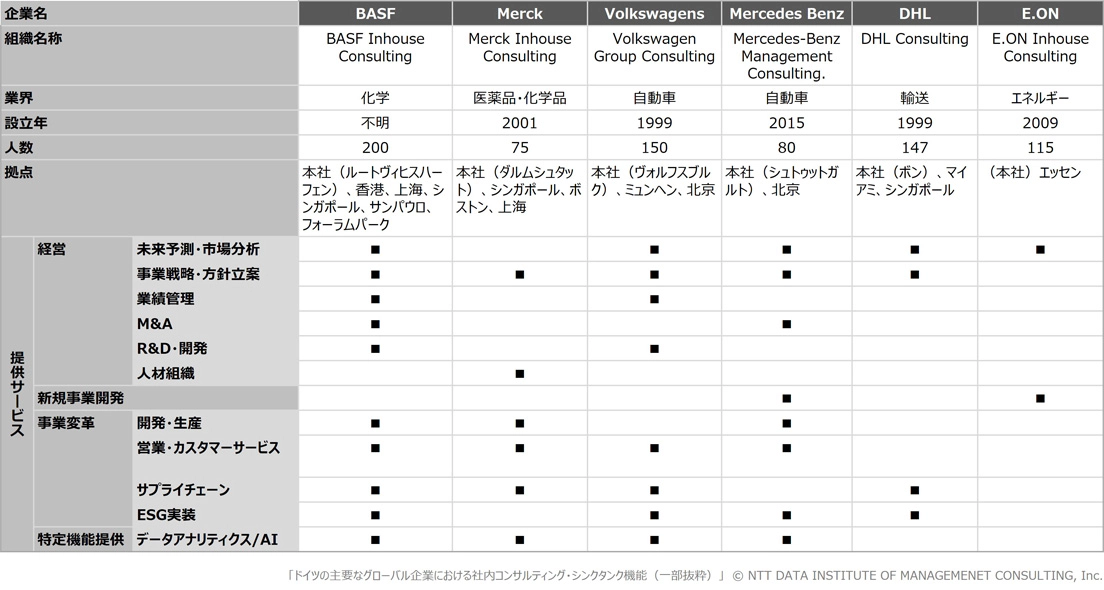

【表1】ドイツの主要なグローバル企業における社内コンサルティング・シンクタンク機能(一部抜粋)

各社公開情報からNTTデータにて作成

表1に示した通り、各社の社内コンサルティング・シンクタンク機能には、外部のプロフェッショナルサービスと多くの点で重複している。しかし、以下の3つの理由により、これらの企業は内部化を選択している。

① 一貫性・継続性を持つプロフェッショナルサービスによる高い変革効果

プロフェッショナルサービスから獲得できる効果は、サービスそのものの質的要素よりも、相互の長期的な信頼関係・依存関係による正の影響が大きいことが実証的に確認されている 1。社内コンサルティング・シンクタンクの目的は、「限られた契約期間内でのタスクの完遂」ではなく、「変革の実現」である。そのため、戦略の実装フェーズなど長期間を要するプロジェクトでは、比較的高い効果が期待できる。また、立案した実装・実行した戦略に対して、社内・グループ内での活動により、詳細かつ迅速なフィードバックが得られるため、コンサルティング・シンクタンクサービスとしての改善(市場の予測や戦略精度の向上、社内変革実現の練度)と、組織知としての蓄積が可能となる。

② 人材育成・マインド変革

社内コンサルティング・シンクタンクの所属メンバーは、自社グループの一員でもある。社内のさまざまなバックグランドを持つ人材を、この組織に配属し、事業・組織横断的なコンサルティング経験を積むことで、自社の変革実現の成功体験を持つ次世代リーダーを育成することが期待できる。多くのグローバル企業では、この点に着目し、中長期の人材育成プログラムの一環として活用している。

③ 外部連携の質的向上と相乗効果

社内コンサルティング・シンクタンクも万能ではない。例えば、①で利点とした挙げた社内との長期的関係は、裏返すと慣れ合いや同化により変革効果が薄まることにつながる。また、サービス提供範囲が自社に限定されるため、戦略策定時では視野狭窄や変革の実装方法論が陳腐化に陥りやすい課題もある 2。そのため、社内コンサルティング・シンクタンクは、外部のプロフェッショナルサービスと相互補完関係を築くことが重要となる。実際に、前述のプラットフォーマー企業でも外部プロフェッショナルサービスの活用・連携が活発に行われている。加えて、社内コンサルティング・シンクタンクが涵養したケイパビリティを活かすことで、外部のプロフェッショナルサービスからより高い付加価値を引き出し、相乗的効果を生むことができる。その結果、社内コンサルティング・シンクタンクを持たない企業よりも外部のプロフェッショナルサービスをより効果的に活用できる。

1 Nima Heirati., Stephan C Henneberg., Ansgar Richter., Roland Harste., Differential importance of social and economic determinants of relationship performance in professional services. Industrial Marketing Management, Volume 76, January 2019, pp. 23-35.

2 Christel Niedereichholz, Joachim Niedereichholz, Inhouse Consulting, Oldenbourg Verlag Munchen 2010,

3. オープンイノベーションにおける社内コンサルティング・シンクタンクの役割

社内コンサルティング・シンクタンクの役割・機能は、テクノロジーを基盤とするイノベーションが非連続に起こる21世紀では、不確実要素による見通しリスクを低減する上で重要となってくる。自社のノウハウを含むコア技術および周辺技術と、外部技術の最適な組み合わせを検証するには、自社技術の棚卸および俯瞰的分析が欠かせなく、外部コンサルティング・シンクタンクへは開示できない情報も含まれる。そのため、社内コンサルティング・シンクタンクは、常日頃から地政学を含むグローバルなメガトレンドを把握し、異業種の産業構造の変化を追っていく必要がある。これらの情報は短期のビジネス活動には影響しないものの、中長期の事業展開への布石となる。ここでは、短期と中長期に分けて、企業におけるオープンイノベーション戦略の一例および社内コンサルティング・シンクタンクが果たす役割について説明する。

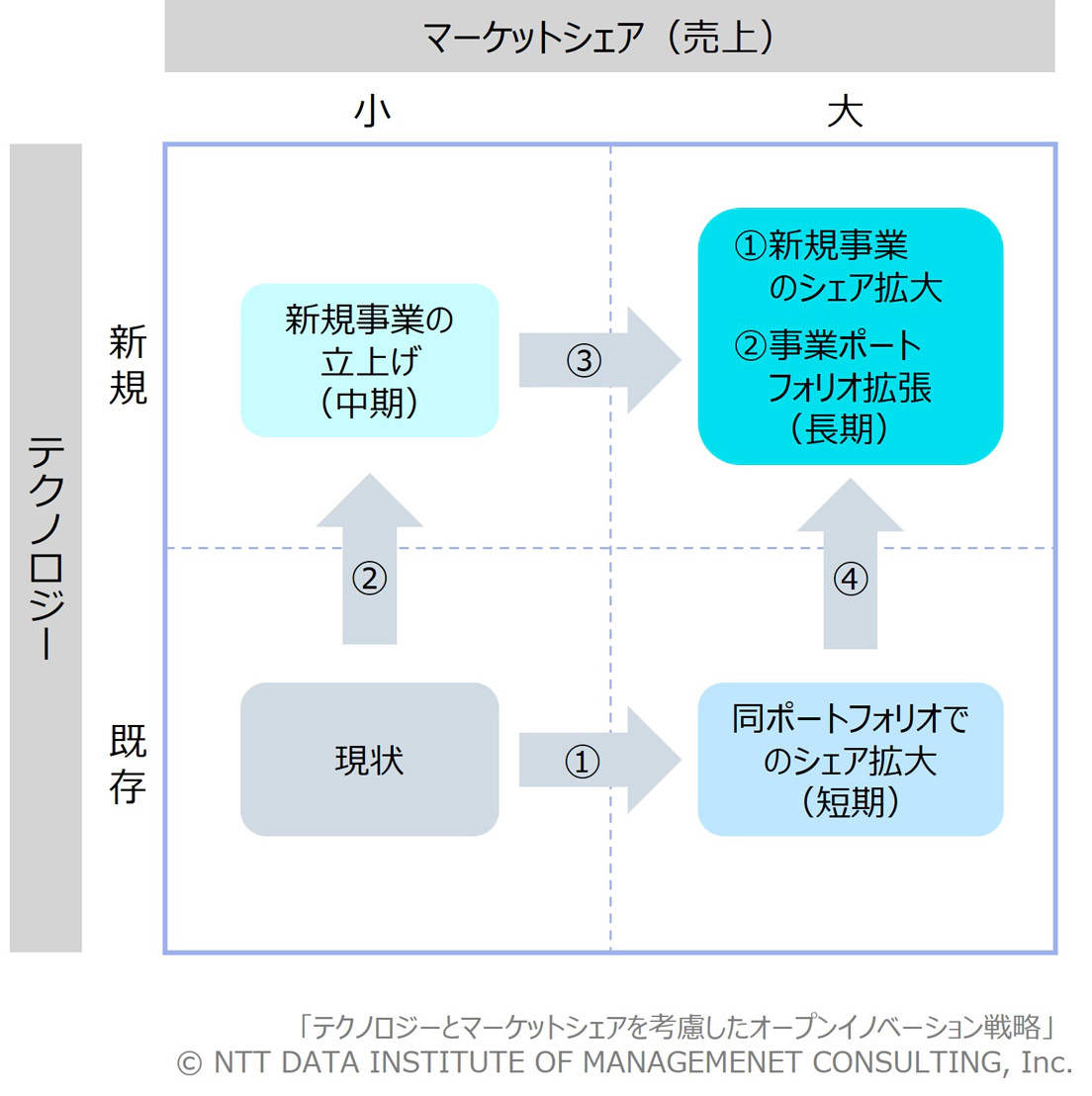

【図1】テクノロジーとマーケットシェアを考慮したオープンイノベーション戦略

① オープンイノベーションの短期戦略(既存技術の延長上からのシェア拡大)

企業が自社保有技術の延長線上でビジネス展開を見据えている場合、周辺技術を保有する大学やスタートアップ等からのライセンス・技術供与、またはM&Aがオープンイノベーション戦略として考えられる。この場合、同業種・同実態の中で行われる事業展開が目的となり、図1の矢印①のケースに該当する。

例えば、EV技術の仮想ケースを考えると、インバーターとコンバーターの要素技術を保有する企業が、トランスミッションやジャンクションボックスのような近接する駆動部位の技術を取り込むことで、一体型の電動パワートレインを自社開発・量産することが可能になる。自動車メーカー(OEM)にとっても、これまで複数のサプライヤーから別々に調達してきた部品点数を抑えることで、車体全体のコスト削減につながる。他業界においても、サプライチェーン上の工程(分業)の合理化や研究開発から量産までのリードタイムの短縮につながる。

社内コンサルティング・シンクタンクの役割としては、同一サプライチェーンを構成する要素技術と用途を考察した上で、自社の保有技術との単純な組み合わせやプラットフォーム化で売上シェア拡大につながる領域の特定(テーマアップ)が想定される。また、それらの技術を保有するプレイヤー(大学やスタートアップ)の探索および連携についても推進可能である。後述するが、第三者としての外部コンサルティング・シンクタンクの役割も必要となってくる。例えば、テーマアップする技術領域に関する助言や連携先の探索などである。

② オープンイノベーションの中長期戦略(新規技術からのシェア拡大)

一方、企業がコア技術とは異なる異業種分野に新規事業として参入する場合、新規事業のコアとなりうる技術に強みを持つ大学やスタートアップ等との共同研究から始めるケースが考えられる(図1の矢印②)。外部から新たな技術を取り込むことで、自社の技術ポートフォリオの事業用途が拡大し、業態の異なるマーケットへの参入によるビジネスの多角化が可能となる(図1の矢印③)。

社内コンサルティング・シンクタンクの役割としては、共同研究先のソーシング(選定)を行い、企業が進むべき技術領域とパートナーを見極めることが求められる。加えて、共同研究成果の事業化に向けた企画・推進を行い、企業が既に展開しているマーケットから新たなニーズを把握し、既存顧客に新規事業を展開するための戦略的なアクションプランの策定が求められる。

例えば、化粧品の開発・販売をしているメーカーの場合、既に開拓している販路を活用して、新たなAI解析技術を取り込むことで、健康状態を管理するアプリなどの新たなサービスの提供が可能となる。このような場合、化粧品メーカーとしては、情報通信系の大学やスタートアップ等との共同研究を推進することになる。

さらに、同業種・同実態の中での事業展開(シェア拡大)を進めた上で、新たな技術を取り込み、新規事業に挑戦することもオープンイノベーション戦略として考えられる(図1の矢印④)。この場合、より広範囲の自社の保有技術と外部技術とのマッチングを基にした新規事業企画が可能となり、ビジネスの幅も広がる。

終わりに:外部コンサルティング・シンクタンクの活用

本稿では、未曾有かつ不確定なマーケットを勝ち抜き、非連続なイノベーションを実現するために、社内コンサルティング・シンクタンクのオープンイノベーション戦略における機能・役割を紹介した。企業にとっては、あらゆる経営手段を用いて不確定要素を排除し、ビジネス展開の布石を先立って打っていくことが重要であり、そのために外部の技術やリソースを有効活用することが合理的といえる。どのような戦略をもって外部連携を進めていくべきかという点では、社内コンサルティング・シンクタンクが、数十年後先の社会ニーズを見据えて企業の経営戦略や技術戦略の策定する役割を担う必要がある。

一方、戦略策定やインテリジェンス情報の収集については、外部コンサルティング・シンクタンクが得意な領域であるため、社内コンサルティング・シンクタンクが外部コンサルティング・シンクタンクを効果的に活用し、最適解となる経営戦略に資することが重要である。社内コンサルティング・シンクタンクを一から設計する場合、外部コンサルティング・シンクタンクの知見・ノウハウを取り入れることは、経営課題の課題を多角的に分析し方策案を提示することに長けているため、有機的な組織構築の鍵ともなる。最近では、企業が外部コンサルティング・シンクタンクに依頼する課題は、新規事業の展開や新規市場への参入(ビジネスモデルや事業形態の変更)が増加傾向にある。そのため、社内コンサルティング・シンクタンクは、数十年後先の自社のビジネス継続・拡張を見据え、未来の不確実性に対して、どのように組織として適応できるか考慮し、外部コンサルティング・シンクタンクと協働して複数のシナリオを各テクノロジー分野において策定することが好ましい。

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)のメンバーによる共著である。両者は、外部シンクタンク・コンサルティングとして、相互補完によってイノベーションによる価値貢献領域を拡大するために、5つの共同ワーキンググループを2024年に立ち上げた。両者のメンバーはコンサルティング会社の出身者に加え、グローバル企業での事業開発や業務改革等の経験を積んだ多様なメンバーで構成されており、本稿で掲挙げた社内コンサルティング・シンクタンク設立やオープンイノベーション戦略を具体的に推進できる経験を有している。そのため、ご相談やお問い合わせは、以下の筆者までご連絡いただきたい。また、次回の共著では、オープンイノベーションの取り組みやディープテックによる社会解決型イノベーションの主要な領域例として(5つの共同ワーキンググループの主要テーマでもある)、「宇宙」、「ものづくり」、「ヘルステック」の3つの分野に焦点をあてて紹介する予定である。