はじめに-今求められている新たな経済の形とは

近年、私たちを取り巻く社会は、ますます複雑性と不確実性を増している。いわゆる「VUCA」(不確実で先が見えない)の時代と言われて久しいが、2020年代に入り、地政学的リスクやパンデミック、AI・テクノロジーの急激な進化などが同時並行で進行し、世界情勢は混迷を極めている。そうした中で、格差と分断の広がりや気候変動、人口減少などの社会課題は山積みの状態となっており、従来の社会の仕組みに対する疑問が呈されるようになってきた。特に、市場の効率性や利潤の最大化を最優先する従来の資本主義の仕組みに対する見直しが国内外で急速に進みつつある。

新型コロナウイルス感染拡大を契機として、2020年の世界経済フォーラムでは「グレート・リセット」1 を提唱し、持続可能で公平な経済と社会の仕組みの再構築を訴えかけている。日本政府も2021年、岸田政権のもとで「新しい資本主義」を掲げた。市場だけで解決できない外部性の大きい社会課題に対して官民が連携し解決すること、そして課題解決を通じて新たな市場を創造し、社会課題解決と経済成長の二兎を実現することが目指されている 2。

民間企業においても、「ゼブラ企業 3 」や「インパクトスタートアップ 4 」に代表されるような社会課題の解決と持続可能な成長を両立させるような動きが活発になってきた。二つの要素をトレードオフとして扱うのではなく、相互に補完し好循環を創出するような、いわば「経済成長と社会課題解決の好循環」を実現する社会と経済モデルの模索が始まっているのだ。

本稿では、経済成長と社会課題解決の好循環を実現する鍵として、デンマークの「包括的アプローチ」に着目する。具体事例をもとにその構造と効果を整理し、日本における展開可能性として「新しいコモンズ」や「クラスター形成」の枠組みおよびその導入ステップを考察する。

1 経済・社会の仕組みを抜本的に見直し、より持続可能で公平な社会を構築しようとする構想のこと

2 内閣官房「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」

3 ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組み、社会的インパクト(事業活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化)を生み出しながら、収益を確保する企業のこと

4 社会的・環境的課題の解決や新たなビジョンの実現と、持続的な経済成長をともに目指す企業のこと

1. デンマークから学ぶ「包括的アプローチ」

今後の社会では、「経済成長と社会課題解決の好循環」をどう実現するかが鍵となる。その具体的なヒントが国際競争力や環境エネルギー、SDGs達成度などのランキングにおいて常に上位に君臨するデンマークにある。

1973年のオイルショックを契機に、デンマークは化石燃料依存からの脱却と再生可能エネルギーへの転換を本格的に進めてきた。2011年には、2050年までに化石燃料からの完全な脱却を目指す「エネルギー戦略2050」を発表している。デンマークはグリーンへの転換を巧みに産業成長へと結びつけており、風力発電機メーカーのVestas 5 をはじめとするグローバル企業を輩出し、新たな雇用も創出している。

このようにデンマークは国策においても「経済成長と社会課題解決の好循環」をうまく推進している。今回着目したのは、デンマークがこのような価値創出を可能としている根底にある「包括的アプローチ(holistic approach)」という考え方である。

5 Vestas Webサイト:https://www.vestas.com/en/about/this-is-vestas

包括的アプローチとは

「包括的アプローチ」とは、議論対象を様々な確度からの議論することで、例えば複数課題を同時に解決していくような価値創出に結びつく考え方である。ここで象徴的な事例を3つ取り上げ、包括的アプローチについて考察していく。

(1)コペンハーゲン市における自転車政策

急速に人口が増加し続けるコペンハーゲンでは、都市の持続可能性と市民生活の質を両立させる鍵として、自転車を中心とした都市交通政策が長年にわたり推進されてきた。市として10年間で約190億円を道路整備等に投資し、182kmにも及ぶ自転車スーパーハイウェイも敷設している。

この結果、市民の約半数が通勤や通学に自転車を利用しているという。この政策は環境問題と都市の渋滞という交通問題を解決しているだけでなく、市民の健康を増進させ、社会保障コストの削減にも貢献している。「自転車都市」として注目を集め、観光資源化によって地域経済にも波及効果をもたらしており、環境・健康・経済の好循環を生み出している好事例といえるだろう。

(2)再生可能エネルギーの島:サムソ島

サムソ島は、再生可能エネルギーによる島内エネルギー自給を実現した世界的に有名な島である。特筆すべきは、地域に根ざした多様なエネルギー源の活用であり、風力・バイオマス・太陽光といった多様なエネルギー源を組み合わせることで電力需要と暖房需要を賄うことに成功している。化石燃料の輸入を大幅に削減したことにより生まれた余剰資金は、インフラ整備や住宅の断熱・省エネ改修などに再投資され、まさに環境と経済の好循環を実現しているといえるだろう。

さらに、農業から発生する有機性廃棄物を収集し、バイオガスや堆肥として再利用する取り組みも進められている。これにより、地域農家に新たな収益機会をもたらすと同時にエネルギーコストの地域内循環を促進し、地域全体の持続的発展につながることが期待されている。長期的には、廃棄物とそこに含まれる有用な物質を扱う産業が生まれる可能性も示唆されており、廃棄物さえも地域資源として最大限に有効活用していく姿勢が示されている。

(3)廃棄物発電所:コペンヒル

コペンヒルは、廃棄物による発電所とレジャー施設という一見相反する機能を融合させた革新的な施設である。トヨタのWoven City 6 も手掛けている世界的な建築家、ビャルケ・インゲルス率いる建築設計事務所「BIG」が設計を担当し、廃棄物処理という言葉からは想像できない独創的で美しい外観を有している。

6 TOYOTA WOVEN CITY Webサイト:https://www.woven-city.global/jpn/

同施設は年間約60万トンの廃棄物を処理しながら、約20万世帯分の電力と暖房を供給しており 7 、環境負荷の削減に貢献している。一方で、その屋上には一年中楽しめる人工スキー場やクライミングウォール、ハイキングコースなどが整備され、市民や観光客が楽しめるレクリエーション施設としても開放されている。

ごみ処理、エネルギー生産、レクリエーション、都市美観という複数の課題を一体的に解決するコペンヒルは都市のランドマークとして観光資源にもなっている。

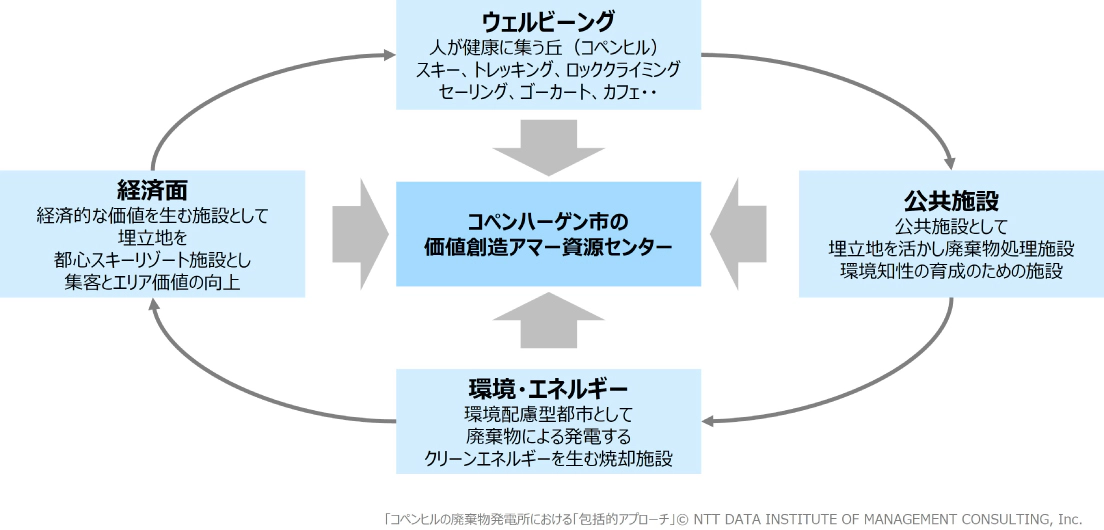

これらの事例からわかるとおり、包括的アプローチとは、問題や目標に対して、一つの側面や方法だけに頼るのではなく、関連する複数の要素や方法を統合的に取り入れ、全体的な視点で対応していくアプローチのことを指す。包括的アプローチにおける多面的な課題解決の構造をコペンヒルの廃棄物発電所を例に図示すると以下のとおりとなる(図1)。

【図表1】コペンヒルの廃棄物発電所における「包括的アプローチ」

【出典】中島 健佑「デンマークのスマートシティ: データを活用した人間中心の都市づくり」(学芸出版社, 2019)を基にNTTデータ経営研究所が作成

包括的アプローチが導く社会課題と経済成長の両立――4つの視点によるフレームワーク

包括的アプローチにより創出された設備や社会システムなどの共有財は、社会課題解決を行いながらも、経済システム全体の一端を担っている点が注目に値する。これこそが、デンマークが実践している「包括的アプローチ」の核心ではないだろうか。

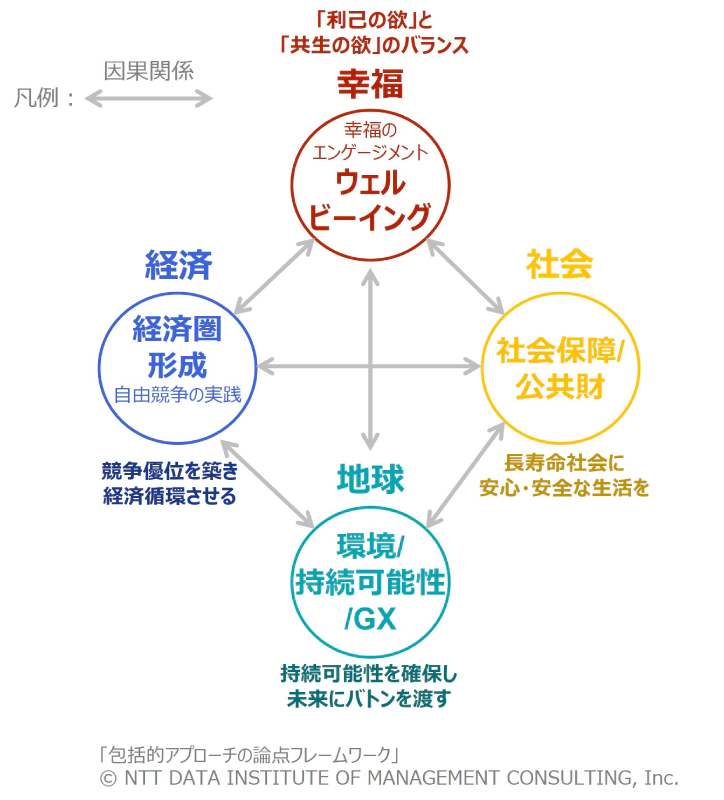

我々は、このデンマークで実践している「包括的アプローチ」を、個別課題を解決する従来型の方法とは異なり、因果関係がある複数の課題を同時に捉え、それらの関連性や相反性の構造を俯瞰しながら解決に導く方法と捉えている。そして、この包括的アプローチで議論すべき論点を網羅できるよう4つの視点で類型化しフレームワークとして整理した(図表2)。

(1)経済圏形成(経済競争力の視点)

経済圏としてのクラスター(市民・企業・行政が一体となってGDPを生み出す単位)全体が、自由市場で価値を持ち、クラスター外からのキャッシュインを生み出したり企業誘致が進んだり、地域雇用や産業振興にもつながるか。

(2)環境・持続可能性・GXの推進(環境持続可能性の視点)

環境負荷の低減や再生可能エネルギーの促進、サーキュラーエコノミーの形成など、持続可能性な社会形成に貢献するか。

(3)社会保障・公共財(社会包摂・社会保障の視点)

セーフティネットや公共インフラ、福祉サービスなどの社会基盤を強化し、安心・安全な社会づくりに資するか。

(4)ウェルビーイング(個人の幸福・社会参画の視点)

住民一人ひとりの主体的な参加や幸福感・充実感を促進し、個人のウェルビーイング向上に貢献するか。

【図表2】包括的アプローチの論点フレームワーク

NTTデータ経営研究所が作成

これら4つの視点を分けて議論するのではなく、各々の論点の因果関係を構造として捉えて、多面的に議論することが重要である。

例えば再生可能エネルギー導入の施策を検討する場合、経済圏の形成の視点では地域産業の振興や雇用創出への影響を評価し、GXの推進の視点では持続可能なエネルギーシステム構築への貢献を考える。同時に、公共財の形成の視点ではエネルギーインフラとして地域の社会基盤強化に役立つかを判断し、ウェルビーイング視点では地域住民の主体的参加や幸福感向上の可能性を検討する。それらがどのような因果関係となるかを考察して、相反性がある部分は何らかの打ち手により解決できないか、また、できない場合には、戦略性を加味して選択と集中をし、全体で相乗効果を発揮して経済成長と社会課題解決の好循環を成立し得るかを評価することになる。

このように、4つの論点から施策をブレークダウンして議論することによって、1つの施策でも複数の社会課題解決につなげていくことができるものと考えている。

2. 「包括的アプローチ」から生まれる共有アセット(新しいコモンズ)

デンマークの自転車都市や廃棄物発電所などのように「包括的アプローチ」により生み出される、複合的な価値を生む共有アセット(財)を「新しいコモンズ」と呼ぶこととする。

新しいコモンズは、デンマークの事例でもわかるとおり、単なる物理的・静的な財に留まらず、そこに住む市民や企業や行政と共に、近隣社会システムを形成しており、そこで環境の循環や、経済の循環を実現するための重要な一端を担っている。国家の財、企業の財、個人の財に加えて、第四の領域として共有財の「新しいコモンズ」が経済システムの一端として組み込まれることで、経済システム(経済圏)をより機能させる役割を担っている。

「コモンズ」という言葉は古く、森林や漁場、水源など、天然資源に対して中世から古くから使われてきており、時代の変遷に応じ社会形成における論点となってきた。2009年にノーベル経済学賞を受賞したインディアナ大学のエリノア・オストロム教授が、資本主義の新しい経済理論の中で、コモンズの共有管理の協力と自律性を唱え、2018年にアムステルダム応用科学大学のケイト・ラワース教授が、「ドーナツ経済」のモデルの中で、今後の社会でどう具現化するかを提案している。

ドーナツ経済でも、世の中を「地球」「社会」「経済」をドーナツ状の三層構造として捉え、コモンズは経済の主体となる市場や国家や家計と並ぶ、第四の経済主体として重要な要素と位置づけている。コモンズは、単なる共有資源ではなく、人々が協力し合い、創造的にその資源を管理・活用することで、持続可能な社会を築くための基盤と捉えている。これは、従来の経済学が見落としてきた重要な視点であり、21世紀の新たな経済モデルにおいて不可欠な要素とされている。

「新しいコモンズ」は、オストロム氏やラワース氏が提唱するコモンズに期待する役割、つまり市民と企業と国家に加えて第四の領域として経済システムの一端を担う役割として位置付けられている。

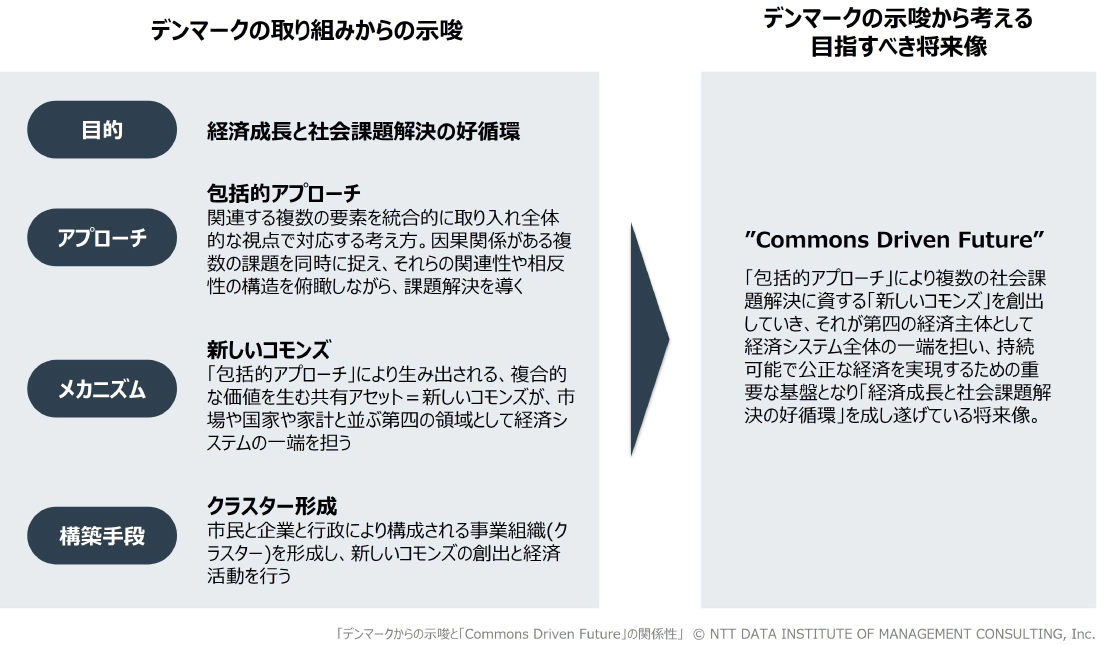

3. 将来のビジョン:Commons Driven Future

近年、複雑かつ多面的な社会課題に直面する今、デンマークの社会は「経済成長と社会課題解決の好循環」に向けた「あるべき姿」を示唆しており、今回の考察から導き出した将来像を「Commons Driven Future」と呼ぶこととする。

Commons Driven Futureとは、「経済成長と社会課題解決の好循環」を成し遂げていく将来像のことである。この実現に向けて、デンマークから学ぶ「包括的アプローチ」により、複数の社会課題に対応する「新しいコモンズ」を創出していく。そして、その「新しいコモンズ」が人々の協働によって創造的に管理・活用されることで、持続可能で公正な経済を支える基盤となっていくという、新たな経済基盤の形成と課題解決が連動する世界観を指している(図表3)。

【図表3】将来のビジョン:Commons Driven Future

【出所】ケイト・ラワース著、黒輪 篤嗣訳「ドーナツ経済が世界を救う」(河出書房新社, 2018)

4. 「Commons Driven Futureを進めるための枠組みづくり ~クラスター形成~」

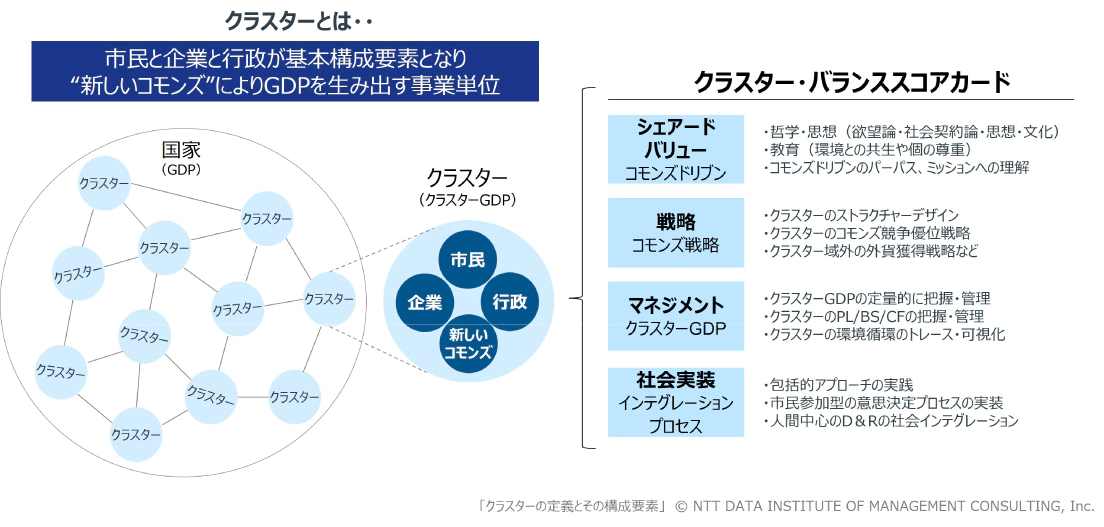

日本でCommons Driven Futureを進めるためには、何らかの集まりの単位ごとに「包括的アプローチ」が実践され、そこから「新しいコモンズ」が創出され、その集まりの中で共有され、責任を持って育てられていかなければならないと考えている。この集まりのことをクラスターと呼ぶ。

クラスターは市民・企業・行政を基本構成とし、GDPの部分集合となり得る単位を想定している。またクラスターは、他のクラスターとも連携して経済活動を行う。クラスターは、一般的に自治体などの地域のイメージが湧きやすいかもしれないが、必ずしも地域に限定されるものではないと考えている。

「新しいコモンズ」が当該クラスターの経済システムの一端を担っており、市民・企業・行政が賛同、協調しクラスターの経済成長と社会課題解決の好循環を目指すことができれば、その集まりをクラスターと定義できる。ただし、ラワース氏も提唱しているとおり、上手く進めるためには、クラスター全体が「新しいコモンズ」に責任を持ち、クラスター内の総生産(以下、クラスターGDP)をマネジメントし、適切な投資判断などを行うなどを行うことが求められる。そのためには、クラスター全体の経済成長や社会課題解決を主体的に追及できる非営利目的で自律性のある組織体(事業体)が必要である。そしてクラスター形成を進めるためには、この組織体(事業体)を中心にクラスターに、「シェアードバリュー」「戦略」「マネジメント」「社会実装力」の4要素(以下、クラスタースコアカード)が備わらないといけないと考える(図表4)。

【図表4】クラスターの定義とその構成要素

NTTデータ経営研究所が作成

■ シェアードバリュー

次世代に向けた新しい資本主義や、AI時代の新たな幸福の在り方に関する哲学や思想、自然環境との共生や個の尊重といった価値観の教育に関する取り組み意義について、ステークホルダー間で理解を深めて共感する環境を整備することである。

■ 戦略

当該クラスターが形成する共有財をクラスターの競争優位となる資本として、選択と集中の判断のもとで投資し育てていくための戦略のことである。

■ マネジメント

クラスターの経済成長と社会課題解決の循環の経過や成果をリアルタイムで把握し、柔軟に打ち手に反映させることである。財務面も含め、状況を的確に管理・運営することが求められる。

■ 社会実装プロセス

新しいコモンズをデザインして事業として成立させ、そこに投資し、実際にインテグレーションして育てる、といった社会実装のプロセスのことである。その過程では、経済合理性、自然環境問題、人の幸福、社会保障といった論点を多面的に捉えて包括的に議論し、一定の方向へと合意していくような、「包括的アプローチ」を組み込むことが必要になる。

これまで述べた各概念の簡単な定義とそれらの関係性を以下に示す(図表5)。

【図表5】デンマークからの示唆と「Commons Driven Future」の関係性

NTTデータ経営研究所が作成

5. クラスター形成推進のためのメソドロジー

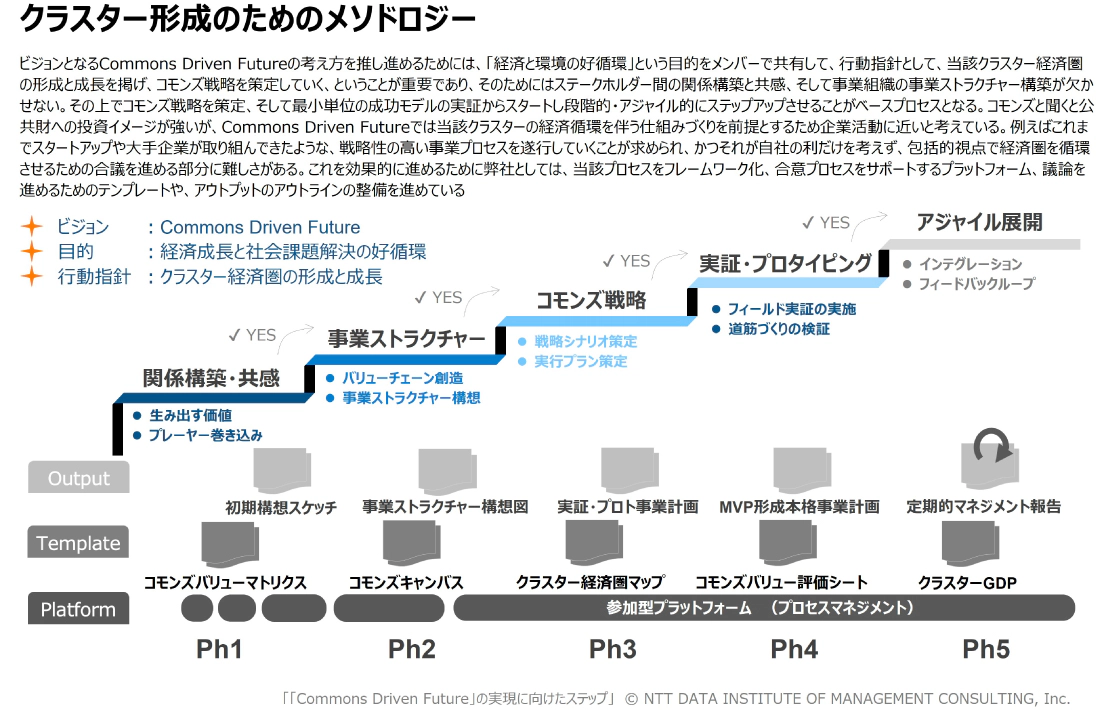

我々が考えている、クラスター形成をより効果的に進めるためのメソドロジーとして、フェージングやステップ、アウトプットやテンプレート、プラットフォームなどについて以下に説明する(図表6)。

【図表6】「Commons Driven Future」の実現に向けたステップ

まずPhase1~Phase2では、クラスターのメンバー(市民、企業、行政など)とのコミュニケーションを通じて関係構築と価値環境の醸成を図る。そして価値観が醸成されたら実行・推進できる事業体の事業ストラクチャー(クラスター)を設計し立ち上げる。その後、改めてメンバー間で取り組み意義をしっかりと共有し、共通価値観を浸透させることで、具体的かつ建設的な議論を行える環境を整える。

Phase3では、当該シェアードバリューのもとで当該クラスターの経済成長と社会課題解決の好循環を両立させるために中心とする新しいコモンズは何かを考え、それを中心に戦略を策定する。

Phase4では、社会実装の第一歩として最小単位の価値提供モデルを実証することからスタートする。

Phase5では、更新可能な構えで段階的・アジャイル的にステップアップさせて進めていく。あわせてクラスター全体のGDPや財務3表を把握しマネジメントできる仕組みも、組み込むことが重要となる。

クラスター経済圏のデザインは、生活者視点で人間中心に包括的に進め、合意プロセスでは市民参加型のプロセスを組み込んで判断しながら進めることも重要である。

これらのステップを進めるために、当社としては「包括的アプローチ」の実践フレームワークと、プロセスの方法論、テンプレート、アウトプットアウトラインなどもフレームワーク化した。これらを用いることで、より効率的かつ効果的なクラスター形成活動が可能となるものと考えている。

おわりに-日本における萌芽

日本においても、2021年から掲げた「新しい資本主義」は「成長と分配の好循環」を軸に、市場任せの新自由主義的な資本主義からの転換を図るべく、Commons Driven Futureに通ずる「共助」の考え方に基づき、自助と公助の補助的な枠組みとして、様々な価値づくりに対して補助金を付けることも進められている。また地域創生の文脈においては、鹿児島県大崎町のサーキュラーヴィレッジ 8 の取り組みや沖永良部島(知名町・和泊町)のゼロカーボンアイランド 9 の取り組み、和歌山県(串本町)のスペースポート紀伊のロケット射場 10 の取り組みなど、民間と行政が協調する共有価値の創出の取り組みが進められている。

同様に、政治・制度の側面においても、市民の協働による社会価値の共創を志向する動きが現れている。例えば、「チームみらい」の安野たかひろ氏は、ブロードリスニングや熟議プラットフォームなど、デジタル技術を活用した市民参加型の意思決定の仕組みを構築しており、これはまさに、共助的な価値形成を可能にする「新しいコモンズ」の萌芽といえる。

今後、日本においても「経済成長と社会課題解決の好循環」を実現するためには、本稿で述べたようなクラスター形成が必要である。加えてクラスター形成を拡大するには、「包括アプローチ」の視点が一層重要となる。その際、各クラスターをクラスター・バランススコアカードの観点で継続的に評価し、クラスター組織のケイパビリティを高めていけるかが鍵になると考える。

次回は、デンマークのデジタル社会形成が、「どういう社会をつくりたいか」という目標設定や社会的合意を軸にブレずに進められてきた経緯を踏まえ、「社会を変える変革手段としてのDX」について考察する。

8 世界の未来をつくる町に リサイクル率82.6%、鹿児島県大崎町が描く “サーキュラーヴィレッジ構想” とは:https://www.sustainablebrands.jp/news/1204649/

大崎町が、企業と協働で2030年SDGs達成に向けた実証実験や人材を育成するための協議会を設立:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000038352.html

9 沖永良部島海洋ゴミ資源化サステナブルツーリズム事業:https://karatsu-f-f.com/okinoerabujima.html

ゼロカーボンアイランドおきのえらぶ事業に関する包括連携協定の締結について:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000038111.html

10 「スペースポート紀伊」について:https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/sangyo/rocket/2021-1108-1334-11.html

参考文献:

中島 健祐 『デンマークのスマートシティ: データを活用した人間中心の都市づくり』 学芸出版社(2019)

安岡 美佳、ユリアン 森江 原 ニールセン 『北欧のスマートシティ: テクノロジーを活用したウェルビーイングな都市づくり』 学芸出版社(2022)

ケイト・ラワース 『ドーナツ経済』河出書新社(2021)