はじめに

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)による共著シリーズの第4回である。多様な技術分野の研究開発支援や産学連携に関する知見を有するNTTデータ経営研究所と、ライフサイエンス領域のビジネスの実務経験を有するNTTデータが協働し、ライフサイエンス業界の最新トレンドの分析を行った。

今回は、国内のライフサイエンス機器メーカーにとって、今後の成長戦略の一つとして注目される「ラボオートメーション」に焦点を当てる。まず、ライフサイエンス領域のラボオートメーションの市場動向を概観し、次に主要企業の動向や競合環境を紹介する。その上で、国内のライフサイエンス機器メーカーがとるべき戦略を提示し、ラボオートメーション導入時の課題や今後の展望についてまとめる。

なお、本稿は国内のライフサイエンス機器メーカーを主な想定読者としているが、取り上げる内容は製薬企業など、ライフサイエンス機器のユーザー企業にとっても重要なテーマである。それらを念頭に置いてお読みいただきたい。

1. ラボオートメーションとは―市場規模と動向

ライフサイエンス領域におけるラボオートメーション(実験室自動化)とは、ライフサイエンス研究や創薬、臨床検査において実験操作を機器やソフトウェアによって自動化し、ワークフローを最適化する技術を指す。こうした自動化技術により、人手を介さずにハイスループット実験 1 が可能となり、実験の再現性や精度の向上を期待できる。

近年、バイオテクノロジーや製薬分野、臨床診断分野では、実験の高速化・大量化や高精度化へのニーズが高まっており、それに伴い自動化技術の重要性が増している。実際、世界のラボオートメーション市場規模は2023年に約58億3,000万米ドル 2 と推定されており、今後も年平均成長率(CAGR)8.3%のペースで拡大し、2030年には102億米ドル規模に達すると予測されている。この堅調な成長は、各国における研究開発投資の増加や自動化ニーズの高まりを反映している。

地域別にみると、北米が最大の市場である。北米は先進技術の受容性が高く、有力企業が多数存在し、医療・研究インフラも整備されていることから市場の拡大が続いている。また、欧州も医薬・バイオ研究の盛んな地域として大きなシェアを占めている。

アジア太平洋地域においても今後最も高い成長率が見込まれている。医療インフラへの投資拡大や製薬・バイオ産業での研究開発の強化、さらには人口増加に伴う診断需要の増加といった要因が、今後の成長を後押しする見通しである。特に中国やインド、日本においては自動化の導入が加速することが期待されており、人工知能(AI)やロボティクスの進展も、各地域の研究所における自動化のさらなる促進要因となると予想される。

1 多数の試料や条件を並列かつ自動的に処理する実験手法

2 360iResearch「ラボオートメーション市場」(2024)より引用

2. ラボオートメーションの成長要因と阻害要因

ラボオートメーションは、創薬やゲノム解析におけるハイスループット化や再現性向上のニーズ、AIやロボティクスの進展、個別化医療の普及を背景に導入が進んでいる。特に、効率化・省人化・安全性向上へのニーズが強く、市場拡大の大きな推進力となっている。一方で、初期導入コストの高さや人材不足、システム統合の複雑さ、規制対応の煩雑さなどが導入の障壁となっており、今後は技術革新と運用支援の両面からの対応が求められる。

2.1 成長要因

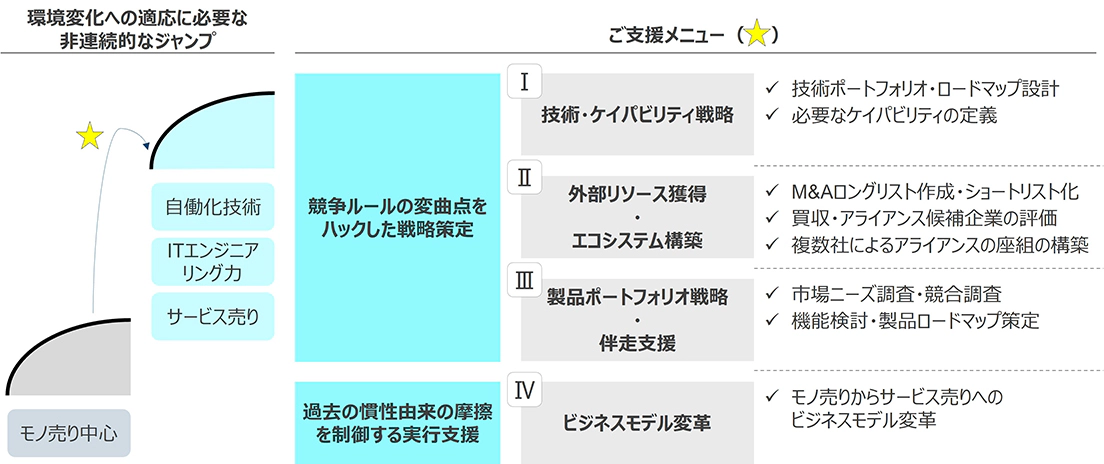

ラボオートメーションの成長を後押ししている主な要因は以下のとおりである(図表1)。

【図表1】ラボオートメーションの成長要因

3 生物の持つDNAの全塩基配列(DNAやRNAを構成する塩基の並び順)を明らかにすること

4 生体内の分子情報や生命現象を網羅的に解析し、生命現象や疾患のメカニズムを包括的に理解することを目的とする学問領域

5 疾患の診断・予後予測・治療効果判定などに利用できる生体指標(バイオマーカー)を、遺伝子、タンパク質、代謝物などの網羅的データ(オミクスデータ)から見つけ出すこと

6 実験や分析に必要な液体(試薬やサンプルなど)を自動で吸引・分注・混合・希釈する装置を指す

2.2 阻害要因

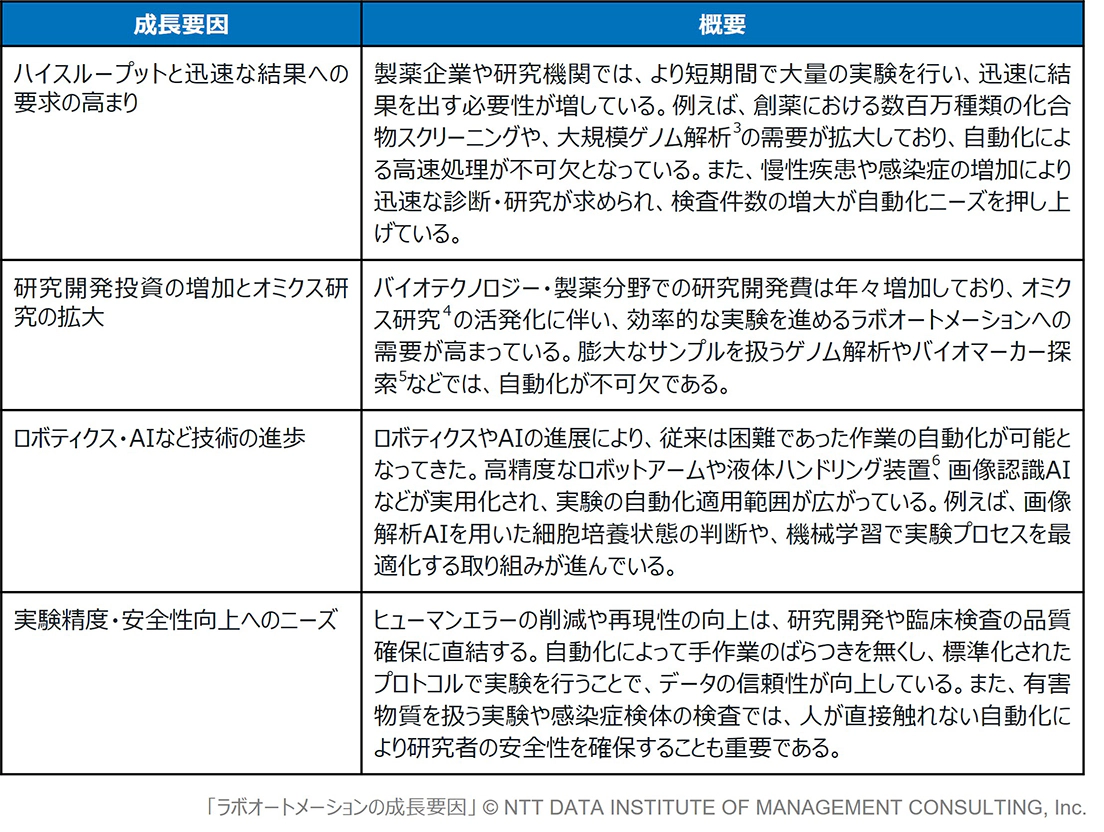

ラボオートメーションの導入には複数の課題も存在する(図表2)。

【図表2】ラボオートメーションの阻害要因

7 GLP(Good Laboratory Practice)・・・優良試験所基準

8 GMP(Good Manufacturing Practice)・・・医薬品の製造管理及び品質管理の基準

3. ラボオートメーションの最新技術トレンド

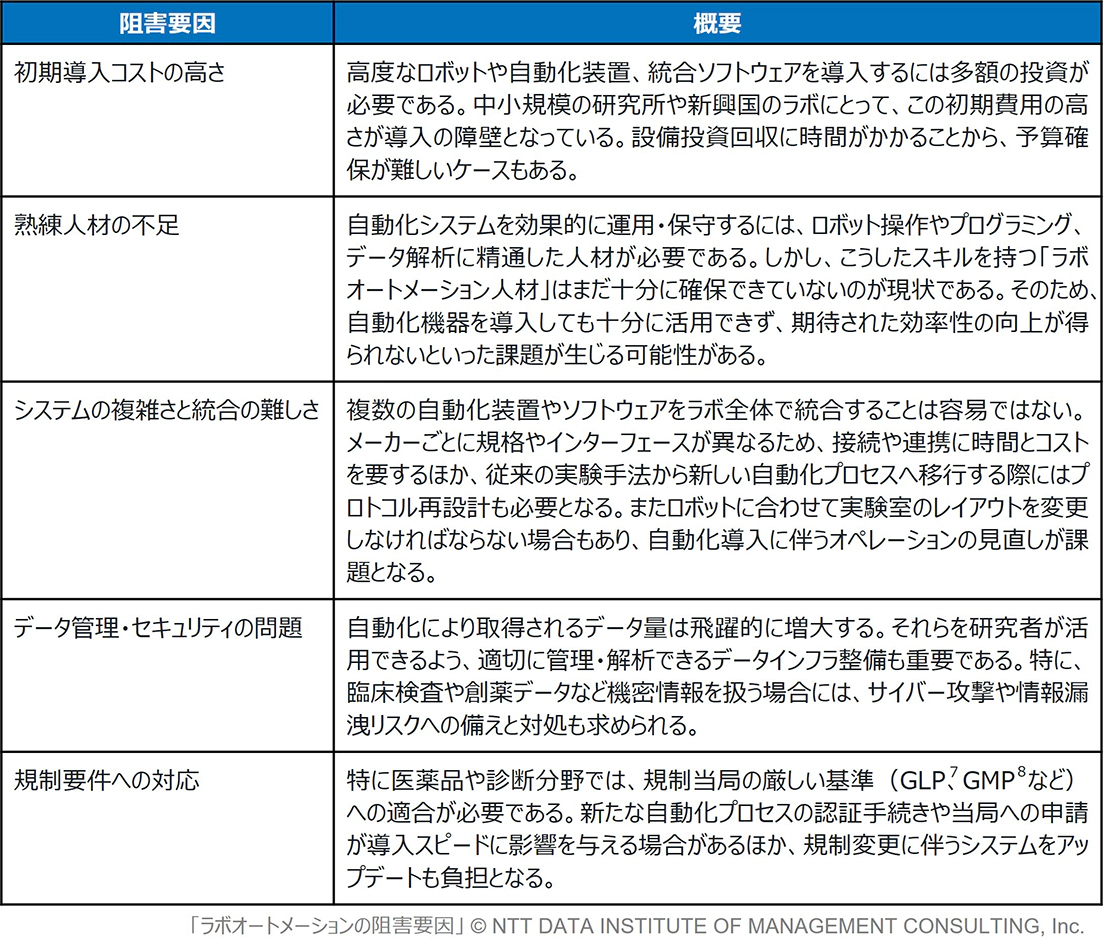

ラボオートメーション分野では、多様な領域における技術革新により、新たなソリューションや概念が提示されている。以下に、主な技術トレンドを整理する(図表3)。

【図表3】ラボオートメーションの技術トレンド

9 疾患の診断や治療効果の判定に利用される遺伝子やタンパク質などの発現量や状態を測定・評価すること

10 マイクロピペットなどの器具を用いて、液体の正確な吸い込みと吐出を行う操作

11 プレートリーダーはマイクロプレート中の溶液の光学的性質(色の濃さ、蛍光の強さ)を測定する装置

12 細胞を培養するための装置

13 微小なチップ上に流路や反応系を集約したマイクロ流体デバイス

14 特定のDNA配列を短時間で増幅する技術

15 微小な流路を持つカード型デバイスで、極微量の液体試料を用いて遺伝子検査や反応処理を行うことができる

16 ゲノム解析を行う前に、DNAやRNAの抽出、断片化、ライブラリ調製などを行う前処理工程の総称

17 生きた細胞を用いて、薬剤や遺伝子の作用を評価する実験手法

4. ラボオートメーション市場における主要企業の動向

ラボオートメーション市場には、世界規模で事業を展開する大手企業から、特定のニッチ分野に特化した新興企業まで、さまざまなプレーヤーが存在している。主要各社の戦略としては、製品ポートフォリオ拡充と技術提携・買収によるソリューション強化が顕著である。

4.1 海外主要企業の展開状況

Thermo Fisher Scientific 18(米国)は実験機器から消耗品、ソフトウェアまで幅広い製品群を有しており、近年は自動化インキュベーターやロボットアーム、ラボ管理ソフトなど包括的な「ラボ統合システム」を提供している。

Hamilton Company 19(米国)は精密な自動ピペッティングロボットで知られており、ユーザーの実験プロトコルに合わせたカスタム自動化ソリューションを展開している。

Tecan Group 20(スイス)は汎用性の高い液体ハンドリングワークステーションに加え、マイクロプレートリーダーなどの検出機器も手掛けており、研究用から臨床用までグローバルに展開している。

Agilent Technologies 21(米国)は分析機器大手としての強みを活かし、自社のクロマトグラフィーや質量分析装置と連携可能な自動試料調製装置を展開している。

Revvity 22(米国)はハイコンテントスクリーニング装置やマイクロプレートリーダー、市販薬物のスクリーニングサービスなど創薬向け自動化ソリューションを提供するとともに、新生児スクリーニング装置など自動分析機器を通じて診療領域にも展開している。

18 Thermo Fisher Scientific Webサイト(日本語):https://www.thermofisher.com/jp/ja/home.html

19 Hamilton Company Webサイト(日本語):https://hamiltoncompany.co.jp/

20 Tecan Group Webサイト(日本語):https://www.tecan.co.jp/

21 Agilent Technologies Webサイト(日本語):https://www.chem-agilent.com/

22 Revvity Webサイト(日本語):https://www.revvity.co.jp/

4.2 日本企業の展開状況

日本企業では、川崎重工業株式会社や澁谷工業株式会社といった産業ロボットメーカーが細胞培養システムの市場に参入しているほか、株式会社島津製作所は自動化対応の質量分析システムを開発している。市場シェアの面では大手数社がそれぞれ一定のシェアを有しているものの、特定企業が市場を独占する状況にはなく、分散した構造となっている。

ラボオートメーション市場は多様なプレーヤーによる競争によって活性化されており、今後こうした競争を通じてさらなる技術革新と市場成長を生む好循環が期待されている。

5. 日本のライフサイエンス機器メーカーが取り組むべき領域

日本のライフサイエンス機器メーカーが狙う主要顧客は、ハイエンド装置を必要とする年商約100億ドル規模以上の 大手製薬企業ではなく、中堅製薬企業や創薬系ベンチャー/医薬品開発・製造受託機関(CDMOなど)が中心である。

この背景には、Thermo Fisher Scientific をはじめとするグローバル大手のライフサイエンス機器メーカーが、自動化ニーズの高い最先端の研究環境を有する大手製薬企業に対して多額の投資を行い、装置の導入前後の工程まで一括して支援する体制を構築していることにある。その結果、これらの大手製薬企業とは強固な関係性が築かれており、すでに市場がグリップされている状況にある。

またグローバル大手は潤沢なリソースを活かし、ハードウェアだけでなく R&D 支援やデータ解析などのソフト(サービス)領域にも深く入り込んでおり、研究支援・論文/学会発表を通じた権威付けマーケティング の観点からシェアを堅持している。

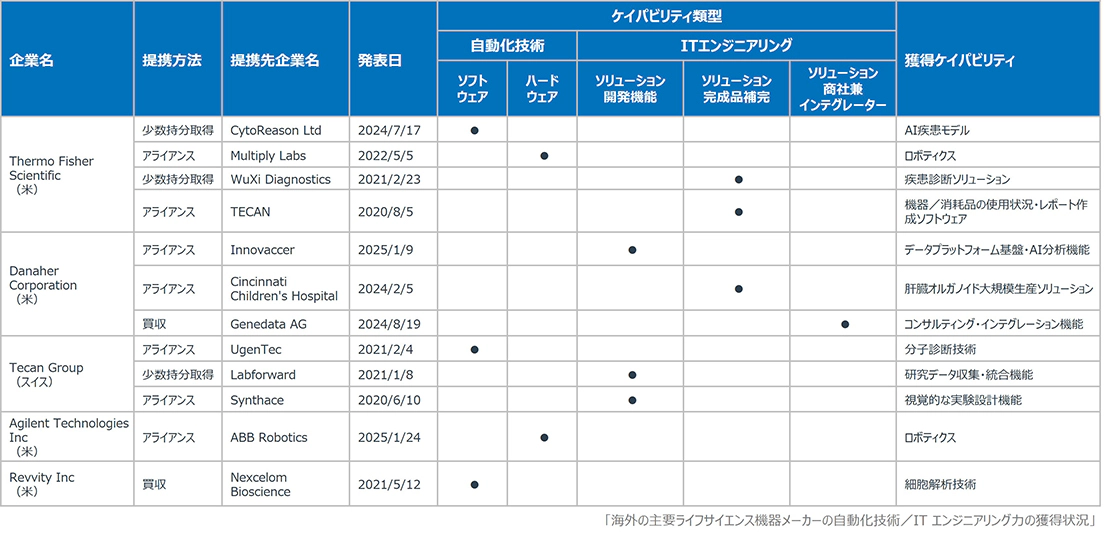

さらにラボオートメーションの進展は競争ルールそのものを一変させた。すなわち、①「外部からのロボティクス、AI/生成 AI などの自働化技術の獲得」、②「①の技術を統合し、製品化するIT エンジニアリング力の獲得」、そして①、②を自社の組織に導入する際の障壁となる③「モノ売りからサービス起点へのビジネスモデル転換」が新たな勝敗要因となっている。実際に、グローバル大手のライフサイエンス機器メーカーは、①、②を買収・アライアンスを通じて獲得している(図表4)。

これらの競争ルールに対応するケイパビリティを社内で育成することは容易ではない。自動化技術や IT エンジニアリング力は短期間での育成が難しく、たとえ育成できたとしても従来のモノ売り中心の慣性が働く中で、サービスでの収益化を図るビジネスモデルへの転換は困難を極める。

このような状況において、国内メーカーは大手と真正面から競争するのではなく、技術戦略と不足ケイパビリティ獲得を目的に複数社によるアライアンスを組む――すなわち「合従連衡」を駆使すべきである。迅速に技術シーズと IT エンジニアリング力を取り込み、サービス起点のビジネスモデルへ転換できれば、独自の優位ポジションを築ける可能性が高い。

【図表4】海外の主要ライフサイエンス機器メーカーの自動化技術/IT エンジニアリング力の獲得状況

各社の公開情報を基にNTTデータが整理し作成

おわりに-ラボオートメーションに向けたコンサルティング支援

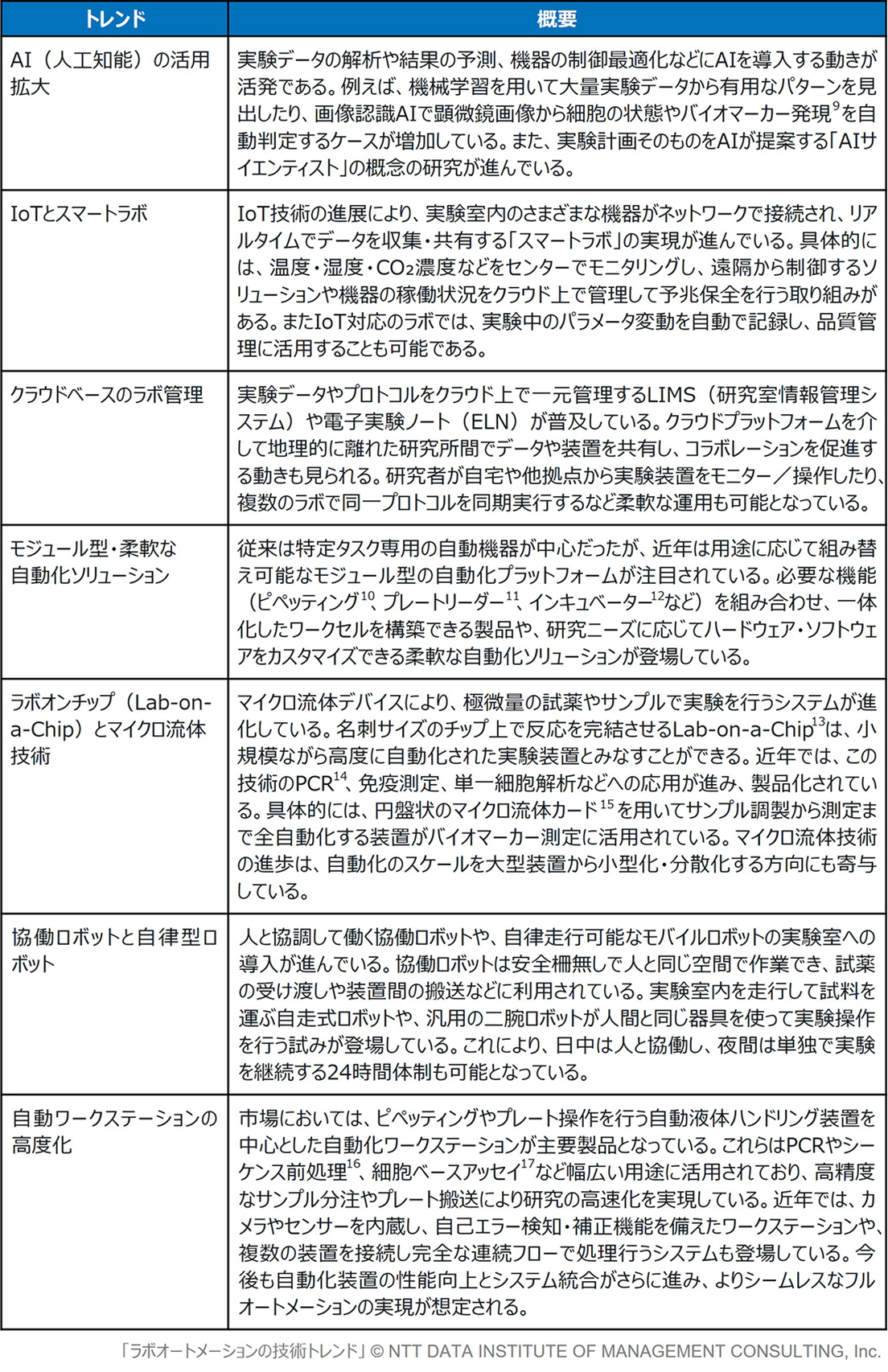

本稿では、ライフサイエンス業界の転換点である「ラボオートメーション」に焦点を当て、市場環境を俯瞰しつつ、国内ライフサイエンス機器メーカーがとるべき戦略を提示した。国内企業は、漸進的・線形的な改良には強い一方、競争ルールが一変する変曲点においては、過去の成功体験が慣性となって変革が遅れ、非連続的な成長を妨げる傾向がある。

ラボオートメーションを構成する個々の技術では、日本発で世界的に優位なものも多く存在する。しかし、それらの技術は複数企業に分散しており、①外部からの自働化技術獲得、②統合を担う IT エンジニアリング力の獲得、③ハード中心からサービス志向へ転換するビジネスモデル変革が、「外部ケイパビリティの取り込みをためらう企業文化」と「モノ売りの慣性」によって阻まれている。

これらの阻害要因には業界共通の現象もあるが、企業ごとに固有の事情が異なるため、自社独自の阻害メカニズムを解明し、レバレッジの効く打ち手を見極めることが不可欠である。ビジネスモデル転換は決して容易ではなく、時に批判も伴う。しかし、迫り来るリスクから目を背けず、正面から向き合う覚悟が今、求められている。

NTTデータ経営研究所 先端技術イノベーションセンターと NTTデータ コンサルティング事業部 エンジニアリングチェーンユニットは、スタートアップを含む外部ケイパビリティ獲得のための技術戦略策定、買収・アライアンス候補企業の評価、サービス起点へのビジネスモデル変革推進において豊富な実績を有している。特に、ラボオートメーションに関わる新規技術の導入や実装にあたっては、保有する多様なアセットを組み合わせて戦略策定の検討をすることが重要である(図表5)。

【図表5】当社のコンサルティングメニュー