はじめに

日本の介護現場は人手不足が深刻化しており、外国人材の受入れはその解決策の一つとして注目されている。近年、新たな人材供給国として「インド」に対する関心が高まりつつある。筆者は2025年4月、インド政府と民間企業が共同で設立した「国家技能開発公社」(NSDC:National Skill Development Corporation、以下NSDC)の子会社であり、インド人材の海外への送り出しやキャリア支援等を行う「National Skill Development Corporation International」(以下、NSDCI)において、日本の介護施設とインド人介護人材候補者(以下、候補者)とのマッチング会を視察した。

現地では、候補者の高い日本語能力や熱心に面談に臨む姿勢を通して、日本での就労に対する強い意欲が感じられた。また現地関係機関との意見交換や、インド北東部のマニプール州の視察を通じて、インドにおける人材の多様性や可能性を再認識する機会となった。

一方で、日本側がインドから必要とする具体的な人材数を明示していないことやインドの地方部では日本の介護職への認知が十分に浸透していないことなど、今後の受入れ拡大に向けた課題も明らかとなった。

そこで本レポートでは、インドからの外国人介護人材の確保・受入れに関する現状と課題を整理し、今後の戦略的かつ継続的な人材確保の仕組みの整備に向けて、日本の自治体や現地関係機関が果たすべき役割について考察する。

1. 外国人介護人材の受入れ制度と国際動向

現在、日本の介護現場は深刻な人手不足の状況であり、介護人材の安定的な確保は喫緊の課題となっている。この課題に対応するため、厚生労働省は介護職員の処遇改善や介護現場の生産性向上を含む多角的な政策 1 を展開しており、その一環として外国人介護人材の受入れも重要な施策 の一つとして位置づけられている。具体的には、介護施設における受入環境の整備や外国人介護人材に対する日本語教育の支援など、多様な施策が展開されている。

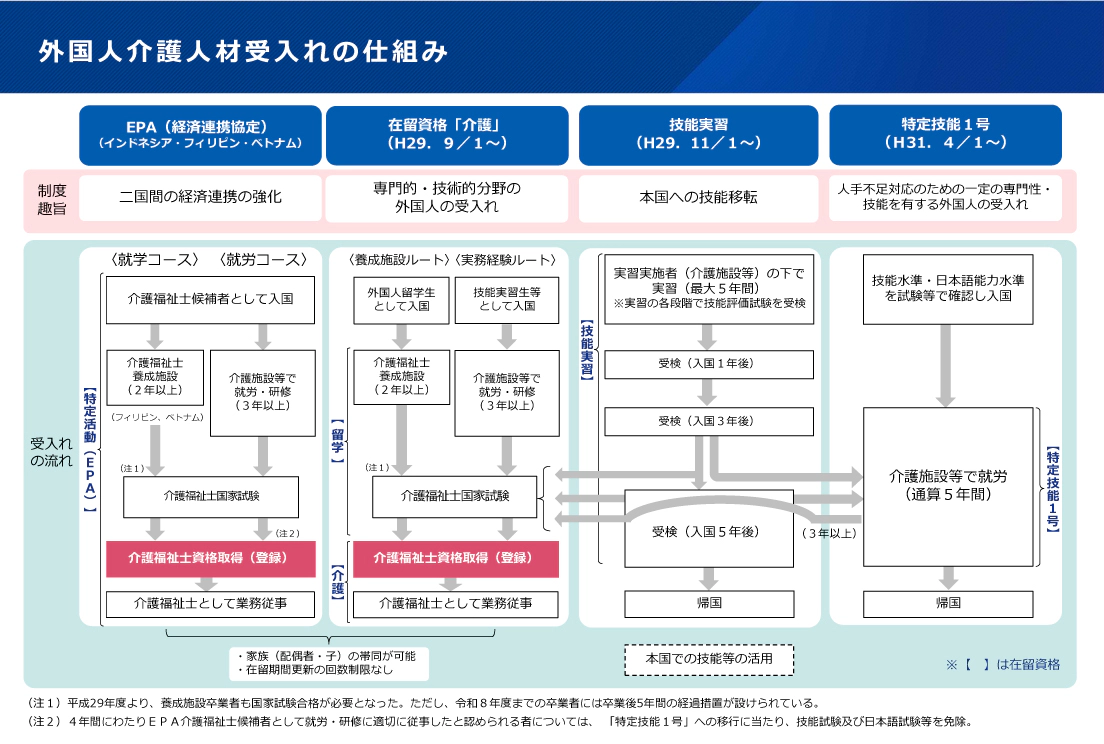

外国人介護人材の受入れ制度は2008年に始まり、現在は以下の4つのルートが整備されている。

1 外国人介護人材の受入環境整備は、厚生労働省の「総合的な介護人材確保対策(主な取り組み)のうちの一つである。参考:「総合的な介護人材確保対策(主な取組)」

【図表 1】外国人介護人材の受入れの仕組み

【出所】厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」

これらの制度を通じて、日本で就労する外国人介護人材は年々増加傾向しており、2024年末時点では、約78,000人2 が働いている。なお、在留資格「留学」として介護福祉士養成施設に通う留学生も含めると、実際の数はさらに多いと推定される。

2024年6月14日には、技能実習制度および特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として、「育成就労」制度の創設を盛り込んだ入管難民法などの改正案が国会で可決成立した。今後、現在の「技能実習」制度は「育成就労」制度へと段階的に移行していく予定である(2027年6月20日までに施行予定)。また2025年4月からは、これまで一部の在留資格しか従事できなかった訪問系サービスへの従事も可能となるなど、制度は変化し続けている。

2 在留資格「介護」、EPAは出入国在留管理庁「在留外国人統計」(2024年6月)、特定技能は出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」(2024年12月)、技能実習は出入国在留管理庁「職種・作業別 在留資格『技能実習』に係る在留者数」(2024年末)時点の数字。なお、EPAはEPA介護福祉士候補者・介護福祉士とEPA看護師候補者・EPA看護師の総数である。

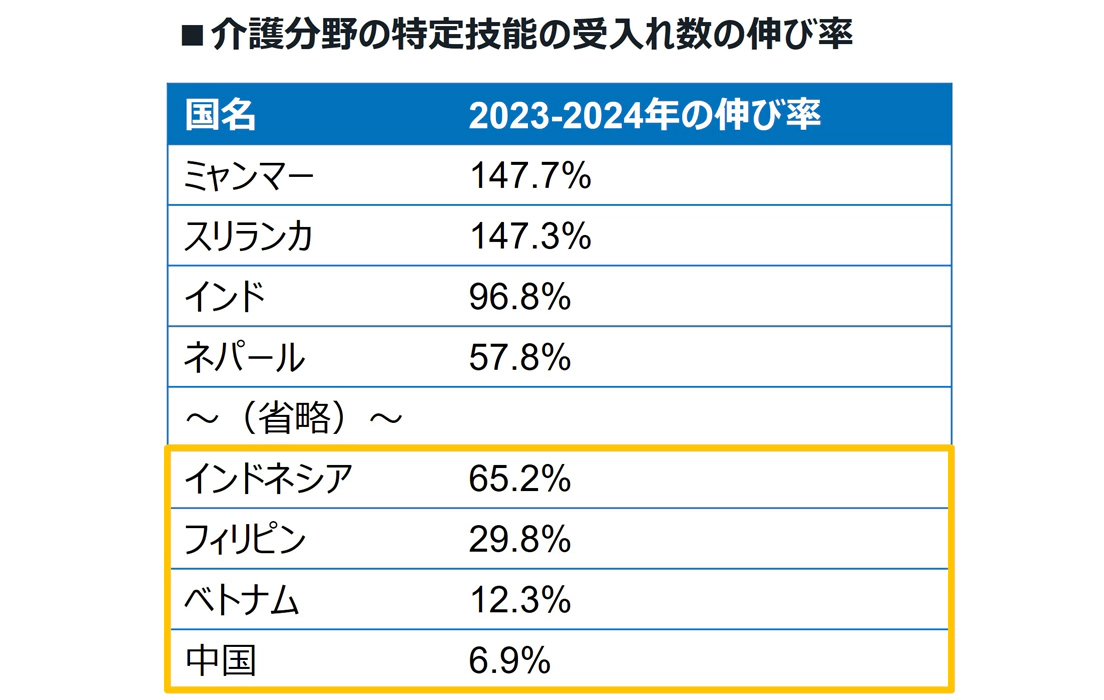

■主要送り出し国の変化と新興国の台頭

送り出し国にも変化の兆しがある。従来、介護分野への主要な送り出し国はベトナム、インドネシア、フィリピン、中国などであった。2023年から2024年にかけて、介護分野で最も受入れ数が多い「特定技能」の伸び率は、ミャンマーやスリランカが約147%と高い一方で、ベトナムは12.3%、中国は6.9%にとどまり、伸びが鈍化している(図表2)。

この背景には、グローバルな人材獲得競争の激化に加え、送り出す国の経済発展や日本の円安傾向といった要因が複合的に影響していると考えられる。これらを踏まえれば、日本が今後も優秀な外国人介護人材を安定的に確保し続けることは、従来以上に困難になることが予想される。

政府は今後5年間で約13.5万人の外国人介護人材の受入れを「特定技能」において見込んでいることからも、今後、従来の国に依存するだけでなく、新たな送り出し国や地域の開拓を含めた採用戦略の多様化・強化が不可欠である。

【図表 2】介護分野の特定技能の受入れ数の伸び率

【出典】出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」(令和5年12月時点、令和6年12月時点)を基にNTTデータ経営研究所が作成

■外国人介護人材確保に向けた日本の施策と「インド」への注目

こうした国際的な人材獲得競争の動向を踏まえ、近年、日本も人材確保に向けた新たな施策を積極的に展開している。

例えば、2024年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業」では、都道府県を中心に自治体と海外現地との協定締結等、連携体制の構築や人材確保に向けた基礎調査が実施された 3。

また同年8月に策定された「厚生労働省 国際保健ビジョン」では、「インド太平洋健康戦略」の構築が打ち出され、保健・医療・介護分野において、日本がインド太平洋諸国と連携を強化していく方針が明示された。さらに同年度に実施された厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外における外国人介護人材の獲得力強化に関する調査研究事業」では、インド介護人材受入れに向けたワーキンググループ(以下、「インドWG」とする)が設置され、送り出し事例の把握や今後に向けた議論が行われた。2025年1月には「インドからの介護人材受入れ拡大に向けたオンラインセミナー」も開催されている。自治体レベルでも、茨城県が県内介護事業者等を対象に「インド介護人材セミナー2024」を開催するなど、実践的な情報発信が進められている。

こうした一連の動きから、近年、日本国内においてインドが有力な送り出し国として注目されつつある状況がうかがえる。

3 2024年厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業」

2. 新たな介護人材の送り出し国として注目される、世界最多人口の国「インド」

近年、インドと日本の間で介護人材に関する動きが進展しているものの、両者の結びつきは一般的とは言いがたい。そこで本章ではインドとはどのような国なのか整理した上で、なぜ今、日本の介護分野においてインドが注目されているのかを考察する。

■多様性に富んだ巨大国家インドの基本情報

インドは南アジアに位置し、日本からは直行便で約9時間の距離にある。国土面積は約328万平方キロメートルで、世界第7位の広さを有する。経度・緯度の両面で広がりが大きく、地域によって気候、食生活、言語、宗教、文化に大きな多様性が見られる。例えば、北部はヒマラヤ山脈が隣国ネパールにかけて連なり、標高の高い地域では冬に積雪も見られる。また、東部・北東部には山岳や丘陵地帯が広がるなど、日本の一部地域と類似した自然環境を有している。

主要産業は農業、工業、IT産業であり、農業では稲作も盛んである。後述のとおり、納豆に似た発酵食品を食べる地域もあり、日本と共通点のある食文化が見られるのも特徴的である。言語は地域によって異なり、英語およびヒンディー語が広く用いられている。憲法で公認されている州の言語はヒンディー語を含め22言語ある。

国際連合によれば、2023年にインドは中国を抜いて世界最多の人口を有する国家となった。さらにインドは約1,800万人4 の国際移民を抱える、世界最大の海外就労者輩出国でもある。人材の海外流出の背景には、経済的な要因や特に若年層を中心とした高い失業率等が挙げられる。

インド人海外就労者の多くは、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、サウジアラビアなどに居住している4 一方で、日本での就労は未だ限定的である。

4 International Organization for Migration “ WORLD MIGRATION REPORT 2024 ”

■日本におけるインド人の在留・就労状況

2024年6月時点で日本には51,345人のインド人が居住している 5。在留資格別では「技術・人文知識・国際業務」が最も多く、次いで「家族滞在」「永住者」「特定技能」と続く。また、地理的には首都圏の在住が集中しており、東京都江戸川区西葛西は「リトル・インディア」と呼ばれる集住地域も形成されており、インド人学校も設置されている。

一般的に「インド人=ITに強い」というイメージが定着している。実際、日本におけるインド人の就業分野でも「情報通信業」が最多であり、次いで「製造業」、「宿泊業、飲食サービス業」が多く、これらで約半数を占めている 6。

一方、福祉分野で就労するインド人はまだ限定的である。介護分野においては、在留資格「特定技能」での受入れが最も多く5、2024年12月時点での該当者は248人である。また留学生による受入れは2024年度で1名 7 と極めて少数であり、在留資格の偏りが顕著である。

このように、介護分野における人材育成および海外展開は開拓中の分野であり、インドにとっても新たな挑戦であるといえる。

5 出入国在留管理庁「在留外国人統計」(2024年6月調査)

6 2024年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外における外国人介護人材の獲得力強化に関する調査研究事業「インド介護人材受入れに向けた検討ワーキンググループ報告書」

7 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会「令和6年度介護福祉士養成施設の入学定員充足状況等に関する調査の結果について」

■国外就労を支援する「NSDCI」と民間連携の広がり

インドでは国外就労支援の枠組みとして、民間企業による送り出し機関のほか、政府と民間が共同出資するNSDCが存在する点も特徴的である。NSDCの子会社であるNSDCIは、世界各国に送り出す人材育成の拠点としての機能を担っており、日本において登録支援機関として活動する企業、例えばZenken株式会社やSOMPOケア株式会社等と提携し、日本の介護分野に特化した人材育成プログラムの構築・提供を進めている。

このように、インドは豊富な人口、国外就労への高い関心、そして送り出しに向けた制度的基盤を備えており、日本の介護分野における新たな人材供給国として、十分可能性を有していると考えられる。

3. インド現地での介護人材マッチング会を現地視察-新たな送り出し国の可能性を探る

当社ではこれまで、厚生労働省の補助事業を中心に外国人介護人材の受入れや定着に関する調査研究を継続的に実施してきた。今回、新たな送り出し国として注目されるインドの現状や人材供給の可能性を把握することを目的に、2025年4月にZenken株式会社がインドで実施した「外国人介護人材とのマッチング会」を視察した。

■NSDCIの日本語研修体制

本マッチング会は、インドの首都デリーに所在するNSDCIの研修センターにて開催された。

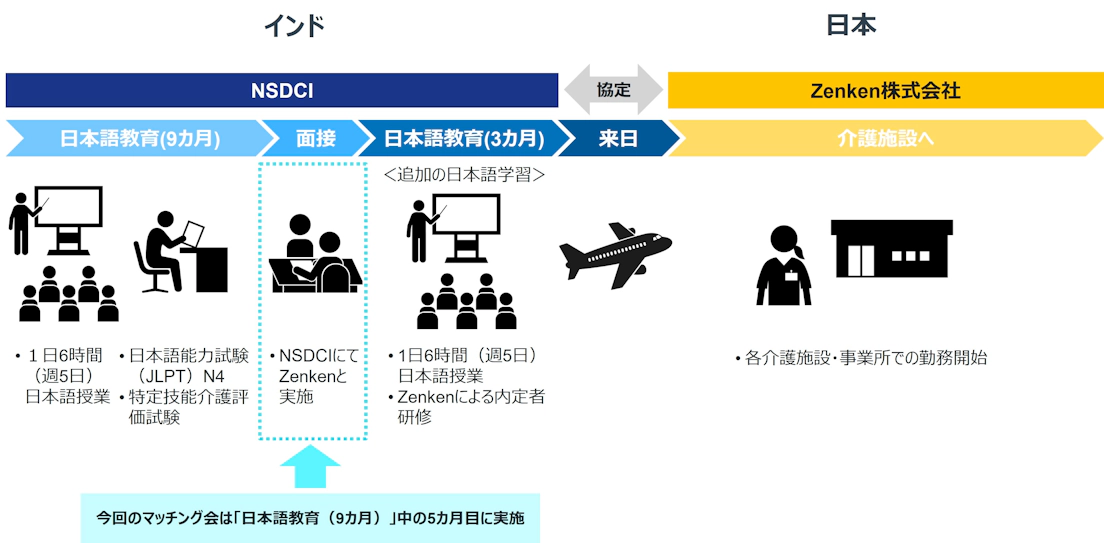

候補者はNSDCIが設立した全寮制の日本語研修センターにおいて9カ月間にわたり日本語や介護に関する基礎教育を受ける。その後、日本語能力試験(JLPT)N4および特定技能介護評価試験の両試験に合格した者は、NSDCIと連携するZenken株式会社を通じて日本の介護事業者に紹介され、採用面談が実施される。内定後は、さらに3カ月間の追加研修を受け、より高い日本語運用能力を習得した上で、日本の介護施設等に送り出される仕組みとなっている(図表3)。

【図表 3】NSDCIとZenken株式会社の関係

NTTデータ経営研究所が作成

NSDCIの研修センター(外観)

(撮影:筆者、以下同様)

研修センター内に設置された介護専用の研修室

NSDCIの研修センターの様子。センターの日本語研修が行われるフロアには、介護に関する本も並べられていた

■マッチング会の現場から-候補者の熱意と日本語能力に高評価-

今回のマッチング会でNSDCI側の候補者として参加したインド人は24名であり、主にインド北東部、特にマニプール州やミゾラム州出身の若年層で構成されていた。候補者の多くは20代前半の女性である。

候補者は、2024年8月または12月より、NSDCIにおいて、Zenken株式会社が提供する日本語教育プログラムを週に5日、1日約6時間受講している。同プログラムに参加する候補者は、看護資格を持たない者が中心であるが、中には看護実務経験や家族介護の経験を有する者も含まれていた。

候補者の日本語学習ノートには、日々の学習の痕跡が丁寧に記されており、学習に対する高い意欲がうかがえた。面接の休憩時間に会話した候補者の1人は、「日本にはお年寄りを大切にする文化があると知り、介護に興味を持った。今日の面接に向けて、想定される質問を日本語で答えられるように準備した」と語り、緊張した表情の中にも真剣な姿勢が見受けられた。

面接は、法人ごとに個室が用意され、候補者は少人数のグループ単位で順次面接に挑んだ。面接には通訳者が同席していたが、多くの候補者が日本語での受け答えに積極的に挑戦しており、日本語学習歴がわずか4カ月程度であっても、基礎的な会話力を身に着けている者が大半であった。分からない日本語があっても、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢を示す候補者が多くおり、参加した事業者からは、「短期間でここまでコミュニケーションが取れると思っていなかった」「インド人材は優秀と聞いていたが、日本語能力の高さからその実力を実感した」といった驚きと関心の声が寄せられた。

面接では各法人の特徴や求める人材像を明確に示し、候補者の人柄や適性を確認するなどマッチングを重視した丁寧な対話の場となっていた。面接では、北部や北東部の出身の候補者から「朝ごはんは、毎日納豆を食べていました」「私の地域では雪が降るため、雪には慣れています」という発言もあった。このように、食文化や気候といった環境面において日本との共通点も話題となった。

マッチング会での面接の様子

休憩中にほっと団らんする候補者のノートには、面接を想定した質問と回答がびっしりと記されていた。

■内定者の声と現地関係者との意見交換

面接後には、内定を受けた候補者が感極まり涙を流す姿や、同じ法人に採用された候補者同士が手を取り合って喜ぶ様子も見られた。内定を受けたある候補者は、「日本は夢の国」と語り、日本での生活への大きな期待をにじませていた。内定者は今後、入国に必要な各種試験や手続きを経て、約1年以内に日本の介護施設での就労を開始する予定である。採用した法人職員からは、「彼女たちの日本への期待に応えるためにも、私たち受入れ側もきちんと準備を進めたい」といった前向きな声も聞かれた。

マッチング会は、候補者にとっては日本での夢に向けた出発点となり、法人にとっては新たな国との人材交流を始める契機となる、双方にとって意義深い一歩となる機会であった。

マッチング会後の内定候補者と受入れ予定の介護事業者・関係者一同

また今回、マッチング会に加えて、NSDCI本部、在インド日本国大使館、マニプール州の大学や看護大学を訪問し、各機関の担当者と意見交換を行った。

NSDCIの日本担当者からは、若者層を中心に日本に対する肯定的なイメージが現地に根付いていることや日本の労働環境が安心・安全である点が魅力として強調された。さらに候補者の募集、選定、育成に向けた現地対応をより効果的に進めるためには、日本側が必要とする外国人介護人材の具体的な人数など、採用ニーズを明示することが重要であるとの意見も示された。

マニプール州の看護大学では、教員や学生に対して日本の介護業務やNSDCIの介護職向けプログラムの概要を説明した。また、参加法人の介護現場の様子をまとめたPR動画を上映し、移乗支援機器を活用して介護の実践や、すでに就労しているインド人職員の声を紹介したところ、学生からは高い関心が寄せられ、積極的な質疑応答が行われた。

一方で、学生の多くが「日本で介護職として働く」という進路について明確なイメージを持っていない様子も見受けられ、日本での介護職就労が十分に認知されていない現状も確認された。

看護大学での説明では、日本の介護施設で活躍するインド人介護職員のメッセージ映像を上映した

4. 日本の現場はインド人材をどう迎えるか-受入れを行う2法人の事例

本章では、マッチング会に参加した2法人の事例を通じて、インドからの外国人介護人材受入れに至った背景、施設側の期待や懸念、ならびに受入れ準備の具体的な取り組みを紹介する。

北海道・社会福祉法人栄和会:文化尊重を重視した受入れ体制

北海道の社会福祉法人栄和会では、今回初めてインド人介護人材の受入れに踏み切った。同法人がインド人材に関心を持つようになった契機は、前述のセミナーにおいてインド人材の可能性に触れたことであった。北海道の多くの地方都市では、高齢化の進行に伴って介護需要が高まる一方で、若年層の人口流出や新規採用の困難さが顕在化しており、外国人材への期待が高まっているという。

同法人は、これまでインドネシア人の受入れ実績があるが、定着に関しては課題があった。特に北海道の寒冷な気候が身体的・心理的な負担となるなど、受け入れた人材が関東圏へ移動してしまうケースも少なくなかった。このような背景により、人材が地域に定着しにくいという課題が生じていた。

今回、同法人ではインドの積雪地域に近い地域出身者を含む6名の候補者を受入れる予定であり、北海道の気候や生活への適応に期待が寄せられている。同法人の特別養護老人ホームの石﨑施設長は「相手の文化を知り、尊重し、歩み寄って安心感を持ってもらうことが定着の第一歩」と語り、日々のコミュニケーションのあり方や生活支援の工夫にも意識的に取り組んでいる。法人全体としても、住環境の整備や生活面での支援体制の構築を進めており、「できるだけ長く就労してくれると嬉しい」と期待が語られた。

山梨県・社会福祉法人平成福祉会:ICT活用と信頼構築による定着支援

山梨県の社会福祉法人平成福祉会は、すでにインド人介護人材を受け入れており、定着と成長を支える体制が整えられている。中でも、インド出身のタニヤ氏は、現在、施設内で高く評価される存在であり、彼女の努力と活躍は他の外国人介護職員にとっても大きな励みとなっている。

今回のマッチング会や看護大学での説明会では、タニヤ氏からのビデオメッセージが上映され、参加した候補者や学生たちの心を強く動かしていた。タニヤ氏は「日本には四季があり、それぞれの季節に美しさがある」「日々の生活の中で幸せを感じられる」、そして「女性一人でも夜間に安心して外出できるほど安全」といった日本での生活の魅力を挙げ、日本で働く意欲を高めるメッセージとなっていた。

同法人では、外国人介護人材が言語や文化の壁を乗り越えやすくするために、積極的なICT機器等の活用 8 や週休3日制度など、職員全体の働きやすさ向上に向けた多角的な取り組みを行っている。具体的には、宿舎へのWi-Fi環境の整備やタブレット端末の貸与、多言語対応のレクリエーション機器の導入などを通じて、外国人材が生活・業務の両面でストレスを軽減できるよう環境整備を進めている。また外国人介護人材の採用においては信頼関係の構築にも力を入れており、可能な限り内定者の母国の実家を訪問するなど、家族との直接対話も行っている。今回のマッチング会では、インドから7名の受入れを予定しており、こうした法人側の理解と支援の姿勢が外国人材の定着と活躍を支える鍵となるであろう。

8 活用事例は2024年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の受入れ・定着にむけた効果的なICT機器等のツールの利用に関する調査研究事業」の事例集(p18、41)を参照

5. 現地訪問から見えた可能性と今後の課題

今回の現地訪問を通じて、インドにおける外国人介護人材の確保に向けた可能性を実感することができた。特に、2つの都市を中心に視察を行ったことで、インドという国が地理的・気候的な条件や文化的背景において、日本と一定の親和性を有していることを確認できた。

加えて、現地での候補者や関係者との対話や交流を通じて、「顔の見える関係づくり」の重要性も改めて認識する機会となった。実際に、候補者を受け入れる法人の職員が現地を訪れ、文化や生活環境を理解し、候補者と直接対話することは、相互の信頼関係の構築に寄与するだけでなく、日本での受入れの準備を進めるうえでも大きな意味を持つといえるだろう。

例えば、社会福祉法人栄和会の田中課長はインドのマーケットでサリーを購入し、「これを着て空港で迎えたい」と述べていた。相手国の文化への敬意と配慮は、候補者に対して安心感を与え、日本での生活に前向きな気持ちを育む助けとなると感じる。現地の生活環境を自らの目で確認することで、日本での生活との相違を具体的に把握することができ、今後の受入れおよび定着支援もより現実的かつ効果的な検討につながるだろう。

インドからの外国人介護人材確保に向けた課題

今後インド人介護人材確保の強化において、以下3つの課題が挙げられる。

[課題1]採用活動に伴うコスト・負担の大きさ

現地での採用活動には金銭的・時間的なコストや労力が伴う。特に、デリーまでは東京から直行便でも約9時間、さらに北東部までの移動には国内線で3時間弱を要する。加えて法人が首都圏外に所在する場合は、東京までの往復移動時間も必要となり、一度の訪問にかかる時間と費用の負担は大きい。このような状況下で、現地に赴いて候補者と直接顔を合わせる等の採用活動は、理想的な形である一方、実際に参加できるのは、資金力・人的リソースに余裕のある一部の法人に限定される可能性が高い。

[課題2]インドからの送り出しに必要な人数が明示されていない

NSDCIの担当者からも指摘があったように、日本側が介護現場において必要とするインドからの人材数を明示できていないことは、現地での計画的な人材募集や育成を困難にする可能性がある。しかし、このような情報の集約や調整を、個々の事業者や仲介業者が担うことは現実的には困難である。そのため、各地域で必要となる人材数については、都道府県をはじめとした自治体が中心となって明確化を図るなど、積極的な関与と対応が期待される。

[課題3]日本の介護職に関する情報・魅力が十分に行き届いていない

インドにおいて、日本で介護人材として働く魅力や情報がまだ十分に伝わっていない現状がある。特に、日本での就労機会そのものが候補者の進路選択肢として認識されていないケースも少なくない。

インドは世界有数の人口を抱える国である一方、その人材が他国に流出する可能性も高い。こうした中で、日本における介護人材としての就労の魅力や実態を、的確かつ広く発信していくことが今後ますます重要となる。

インド人介護人材の確保に向けた今後の対応策

これらの課題を踏まえ、今後求められる対応として以下の3点が挙げられる。

[対応策1]多様な送り出しルートの整備と公的支援の強化

インドからの外国人介護人材の確保に関心を持つ、規模や体制などの異なる多様な介護事業者が受入れに参画しやすくなるよう、介護事業者と、インド側の送り出し機関を円滑に結びつける多様なルートを確保することが重要である。

2024年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外における外国人介護人材の獲得力強化に関する検討委員会報告書」では、外国人介護人材の主な送り出しルートが整理されており、特にインドにおいては、以下の3つのルートが主流とされている。

第1に、現地の送出機関が独自に人材を募集し、日本の仲介事業者(監理団体、登録支援機関等)と連携して送り出す「送出機関仲介型(基本型)」である。

第2に、インドの政府機関(NSDCI)や看護大学等と日本の仲介業者等がMOU等を締結し、人材を募集・送り出す「送出国政府×日系仲介事業者連携型」である。

第3に、人材の募集から日本での受入れ支援までの全工程を、日系の仲介事業者が一貫して担う「日系一気通貫型」である。

今回のマッチング会は、NSDCIを経由する「送出国政府×日系仲介事業者連携型」に該当する。NSDCIを経由した送り出しルートについては、現時点では介護事業者が直接NSDCIと連携できる制度設計になっておらず、日系仲介事業者を介した連携が前提となっている。

一方、日本は外国人介護人材の確保、受入れ、定着のすべての段階において、都道府県による積極的な関与を求めている 9 。したがって、送り出しルートの整備についても、各事業者に任せるだけでなく、国および都道府県が主体となって現地での採用活動や情報提供、連携体制の構築を支援していくことが求められる。

さらに、都道府県単位で、今後必要とされる外国人介護人材の人数を明確に明示することは、いずれの送り出しルートにおいても現地の教育機関や送り出し機関にとって有用な指針となり、より効率的な人材の募集、確保、育成およびマッチングを可能にすると考えられる。

2024年度の厚生労働省補正予算では、「外国人介護人材獲得強化事業」が策定され、都道府県と連携した海外現地での広報や連携強化等の取り組みに対する支援制度が整備された。これは、個々の事業者だけでは担いきれない採用活動や調整業務を支援する有効な手段であり、特に人材確保のルートが発展途上段階の国や地域では、このような都道府県による関与と支援が、今後一層重要になると考えられる 10 。

9 厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(令和7年3月)

10 すでに、一部の都道府県や自治体では、海外現地との協定等やマッチング支援などを行い、戦略的な取り組みを実施している。詳細:2024年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業」報告書

[対応策2]地域特性を踏まえた重点的な人材確保戦略の構築

インド国内における地域ごとの文化的・社会的特性を踏まえた人材確保の戦略も重要である。例えば、デリーとインパールでは文化や宗教、人々の雰囲気に顕著な違いが見られ、まるで別の国に来たかのような印象を受けた。

特にマニプール州を含む北東部は、外見的にも東洋系の雰囲気を有する人々が多いことから、日本社会との親和性が高いと考えられる。また、北部の一部地域では冬季に積雪が見られるなど、日本の寒冷地と気候的に共通する側面もある。こうした共通点を有する地域に焦点を当て、重点的に人材育成や採用活動を行うことは、受入れ後の適応のしやすさや定着率の向上につながる有効な手段となる。

[対応策3]日本の介護職に対する理解を促す広報活動の強化

インド国内において、日本の介護分野に対する理解と関心を高めるための広報活動を一層強化する必要がある。これまでも、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)や人材の仲介業者等が日本での介護の就労を周知するセミナーを現地で実施しているが、対象や地域においてはまだ拡大の余地がある。

特に、地方部においては情報へのアクセスが限られていることから、地域の教育機関や職業訓練校などを訪問し、直接、教職員や学生に対して説明を行うなど、地道で継続的な広報活動が不可欠である。今後は、日本での就労という選択肢をこれまで意識していなかった層にも積極的に接点を築き、潜在的な人材の掘り起しをより強化していく必要があるだろう。

おわりに

最後に人材確保のルートや戦略の確立と同様に、受け入れた人材の定着支援も依然として重要な課題である。今回のマッチング会で出会った候補者たちは、日本人よりも小柄な印象を受けたが、実際にインド人の平均身長は日本人よりも低いという研究もある 11。このような場合、介護現場における身体的負担を軽減するための介護テクノロジーの導入・活用が、定着支援の一環として有効であると考えられる。

また、他国からの外国人介護人材を受け入れる場合と同様に、日本語の習得や介護福祉士の資格取得を目指す学習支援の充実も不可欠である。特に、インドからの受入れにおいては、在留資格「留学」で来日し、介護福祉士養成施設等で学び、資格取得を目指す「養成施設ルート」は少数にとどまっており、「特定技能」での受入れが中心である。そのため、現状では介護施設における育成体制の整備が重要な鍵を握っている。

こうした背景を踏まえ、外国人介護人材の育成や受入環境の整備に関しては、国や自治体が設ける補助金制度などを積極的に活用しながら、それぞれの現場の実情に即した効果的な支援を講じていくことが求められる。

当社としても、国・自治体と現場の架け橋になり、現場や現地の実情やニーズに即した情報発信や調査報告、政策提言を継続的に行っていく所存である。これらを通じて、外国人介護人材の円滑かつ効果的な確保・受入れ・定着に向けた取り組みの推進に貢献していきたい。

11 Rodriguez-Martinez, Andrea, et al. “Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants." The Lancet 396.10261 (2020): 1511-1524.