はじめに-16時に帰っても生産性が高いデンマーク人

デンマークでは、16時には職場を後にし、家族との時間や趣味に充てる働き方が一般的とされている。実際、OECDの統計 1(図1)によれば、同国の年間労働時間は1,380時間と、加盟国中でも特に短い。それにもかかわらず、同国は世界有数の生産性を誇り、スイスのIMD(International Institute for Management Development:国際経営開発研究所)が発表する「世界競争力ランキング(World Competitiveness Yearbook)」では、毎年上位にランクインしている。

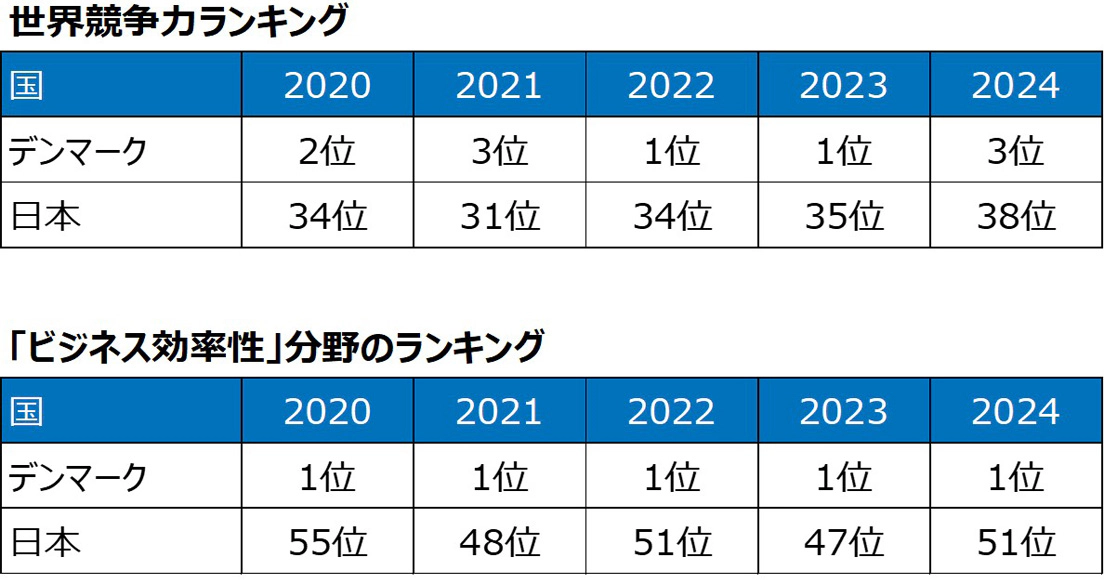

中でも、同ランキングの評価指標の1つである「ビジネス効率性」では5年連続1位を獲得しており、その生産性の高さは一過性のものではなく、構造的・文化的な強さに根ざしていることがうかがえる(図表1)。さらに、世界的な玩具メーカーであるLEGO(レゴ 🄬 )、糖尿病治療薬で世界シェア約3分の1を誇る製薬大手Novo Nordisk(ノボ ノルディスク)、コンテナ船分野で世界第2位の海運大手A.P. Moller Maersk(A.P. モラー・マースク)など、グローバル市場で高い競争力を持つ企業を多数擁していることも、その証左である。

一方、日本の年間労働時間は1,611時間であり、1日8時間労働と仮定すると、日本人はデンマーク人より約29日多く働いている計算になる。しかし、2024年の同ランキングでは、日本の国際競争力は世界38位(64カ国中)と過去最低を記録した。

日本でも業務効率化を目的に、ロボットやデジタル技術の導入が進んでいるが、依然として生産性の差は一向に埋まっていない。この違いは単なる「効率性」の問題だけでは説明しきれないのではないだろうか。限られた労働時間でも高い成果を上げるデンマークと、長時間働いても成果が上がりにくい日本。その差を生み出す要因はどこにあるのか。本稿では、デンマークの高い生産性の本質に迫り、日本企業が見直すべき視点について考察する。

【図表1】デンマークと日本における「世界競争力」および「ビジネスの効率性」の順位比較

【出典】

IMD「World Competitiveness Yearbook 2024」(JAPAN / DENMARKの比較)を基にNTTデータ経営研究所が作成

1. デンマークの高い生産性の正体は何か

国際競争力は、IMDが毎年発表する「世界競争力ランキング」に基づいて評価されている。このランキングは、「経済状況」、「政府の効率性」、「ビジネスの効率性」、「インフラ」の4分野に分類され、計335項目に及ぶ詳細な指標で構成されている。

各分野のうち、日本とデンマークの間で特に順位の差が大きいのが「ビジネスの効率性」である(図表2)。この分野の個別指標を比較すると、両国の最大の違いは「変化への柔軟性」にあることがわかる。

【図表2】日本とデンマークの国際競争力比較(分野別ランキング)

【出典】

IMD「World Competitiveness Yearbook 2024」(JAPAN / DENMARKの比較)を基にNTTデータ経営研究所が作成

■「変化への柔軟性」とは

「変化への柔軟性」とは、意思決定の迅速さ、新たな課題に直面した際の柔軟性や適応力、危機や脅威への即応性、市場環境の変化に対する高い感度など、外部環境の変化を的確に捉え対応する力を指す。デンマークはこれらの項目において一貫して高評価を得ており、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実行力、管理職・専門職人材の流動性の高さといった観点でも、日本との差が顕著に表れている。

これらの評価項目はいずれも、変化を前向きに捉え、迅速に対応する組織的な能力を問うものである。そして、この能力こそが、短い労働時間でも高い生産性と競争力を維持する、デンマークの本質的な強みであると考えられる。

2. デンマーク企業の「変化への柔軟性」の源泉と好循環の秘訣とは

デンマーク企業の「変化への柔軟性」がどのようにしてもたらされているのか。本章では、その源泉となる要素と柔軟性を維持・強化するための好循環の構造について考察する。

デンマーク企業の変化対応力の源泉は、「MCOST」にある

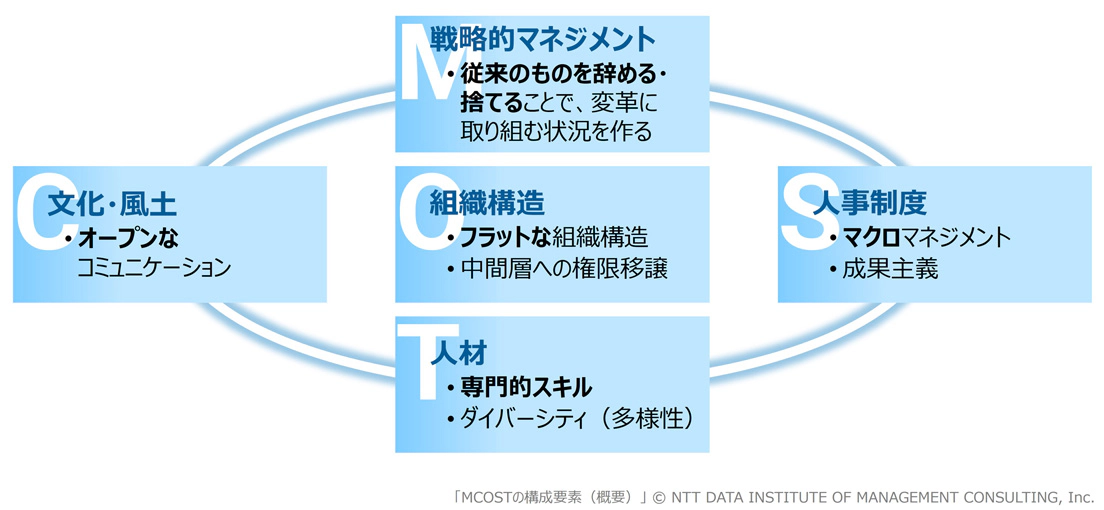

デンマーク企業が「変化への柔軟性」を備えている背景には、組織戦略・人材戦略を体系化した「MCOST」と呼ばれるフレームワークの存在がある(図表3)。以下では、MCOSTを構成する各要素について順に解説する。

【図表3】MCOSTの構成要素(概要)

● M( management:戦略的マネジメント )

デンマーク企業では、新しい施策を導入する際に従来の手法を見直し、不要なものは廃止することを前提とする文化が根付いている。一方、日本企業では、既存業務や仕組みを維持したまま新たな施策を追加するケースが多く、結果として業務が過重化を招きやすい。デンマーク企業では不要な業務を積極的に「止める」ことで、変化に対応しやすい組織環境が構築されている。

● C( Culture:文化・風土 )

社員同士の情報共有が活発であり、これまで接点のなかった相手に対しても気軽に質問や意見交換ができる、オープンな職場環境が定着している。

こうした文化については、現地の組織文化に詳しい針貝 有佳氏の著書『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』でも詳しく解説されている。

針貝 有佳氏の著書『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』

例えば、職場のコーヒーマシン付近で交わされる「軽い雑談」や、週1回の部署別の朝食会といった、非公式なコミュニケーションの場が互いの人柄や関心を理解する機会として自然に組み込まれており、業務の課題解決のきっかけにもなっているという。

針貝氏は「短時間の雑談が、メンバーの力を最大限に引き出す土壌となっている」と述べており、効率性だけでは測れない“ゆるやかなつながり”が、デンマーク企業の柔軟で創造的な組織文化を支えていることが示唆される 2。

● O( Organization:組織構造 )

フラットな組織構造と中間層への権限移譲が進んでいる。経営層・管理職と一般社員との距離が近く、自由に話しかけやすい雰囲気が醸成されている。デンマーク企業へのヒアリングでも「中間層に大きな権限が与えられており、上位層からの細かな介入が少ない」との声が聴かれた。

● S( System:人事制度 )

管理職は業務のゴールと期限を提示した上で、大きな裁量を部下に委ねる「マクロマネジメント」を基本としている。若手社員であっても、判断に迷ったときのみ相談するという運用が一般的であり、成果を出せば進め方は各人の裁量に委ねられる傾向にある。

● T( Talent:人材 )

ジョブ型人事制度を前提とし、高い専門性を有する人材の採用・育成を推進している。ダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)において先進的な取り組みを進めるデンマークでは、多様な人材の考えや専門性を活かす文化が根付いており、それが変化対応力の土台となっている。

2 針貝 有佳「デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか」(PHPビジネス新書、2025)

MCOSTの要素を基盤とした価値創造の好循環モデルが、デンマーク企業の「変化への柔軟性」を実現している

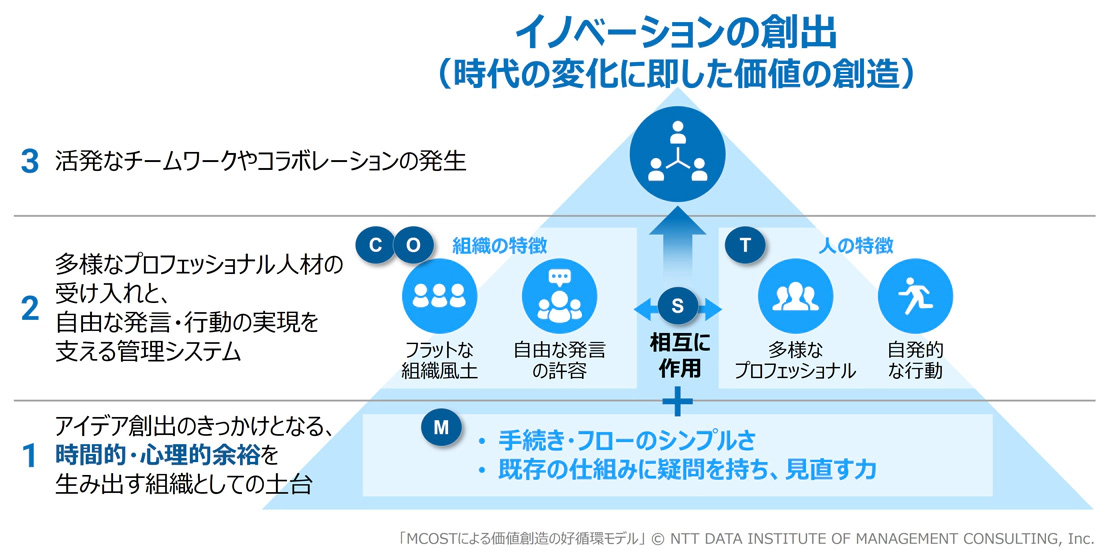

我々は、MCOSTを構成する各要素が相互に作用し合うことで、組織全体としての「変化への柔軟性」が高まり、それがデンマーク企業の高い生産性につながっていると考えている。この柔軟性を促進する組織環境、すなわち「価値創造の好循環モデル」は、大きく以下の3つの視点から整理することができる(図表4)。

【図表4】MCOSTによる価値創造の好循環モデル

(1)時間と心理的余裕を生み出す組織環境

1つ目は、アイデア創出のきっかけとなる時間的・心理的余裕を生み出す組織の環境である。戦略的マネジメント(M)の実践により、業務や仕組みの取捨選択が適切に行われ、社員の負荷が軽減されることで時間的・心理的余裕が生まれる。このような環境が整うことで、社員一人ひとりが新しい仕組み・サービスを主体的に創造する姿勢が自然と強化されていると推察される。

(2)多様な人材の受け入れと自由な発言・行動を支える管理システム

2つ目は、多様なプロフェッショナル人材の受け入れと自由な発言・行動を支える管理システムである。文化・風土(C)や組織構造(O)がもたらすオープンな環境(フラットな組織風土、自由な発言を尊重する職場)と、多様なプロフェッショナル人材(T)の自律的な行動力、さらにそれらを支える人事制度(S)が組み合わさることで、新たな仕組み・サービスが受容され、ブラッシュアップする力が高まっていると考える。

(3)活発なチームワークとコラボレーションの促進による創造と改善

3つ目は、(1)および(2)の環境を基盤とした活発なチームワークとコラボレーションの促進である。新たな仕組み・サービスを積極的に創造する力と、それらを受け入れブラッシュアップする力が相互に作用し、これらがチームワーク・コラボレーションによってさらに強化されていく。このような好循環こそが、デンマーク企業の「変化への柔軟性」を支える重要な構造である。

3. 日本企業が改革を行うべきポイントとは

このようなデンマーク企業の状況を踏まえ、日本企業が「変化への柔軟性」を高めるためには、どのような改革が必要なのか。

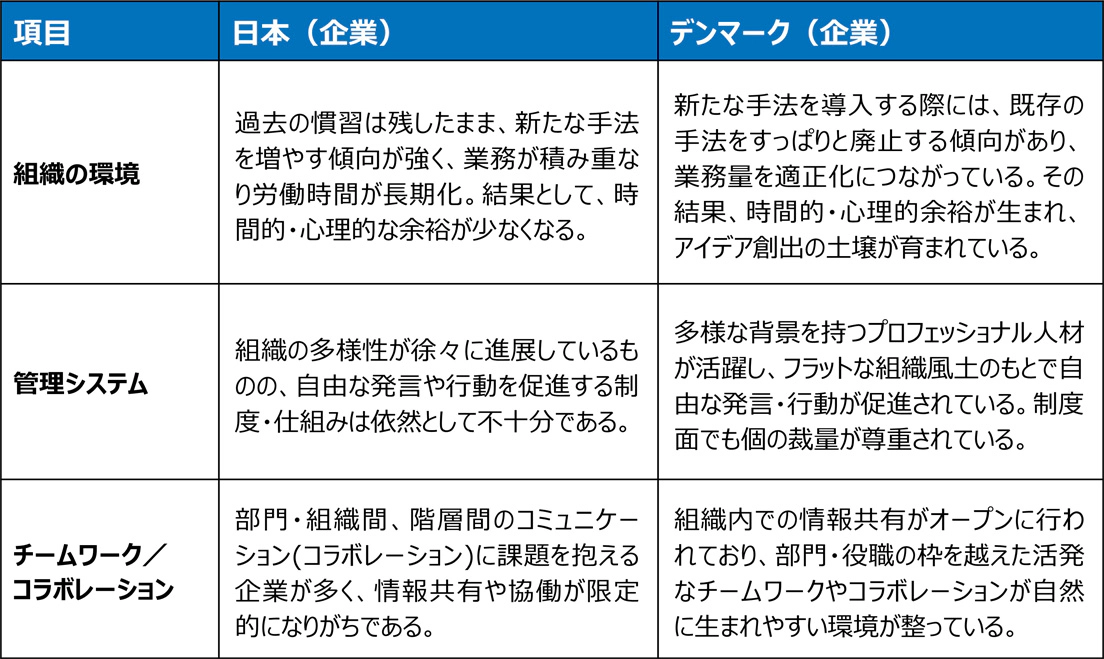

前章で説明したMCOSTに基づく価値創造の好循環モデル(組織の環境、管理システム、チームワーク/コラボレーション)のフレームに沿って、日本企業の現状と課題を整理する。

■ 組織環境

日本企業は過去の慣習を残したまま新たな手法を増やす傾向が強く、結果として対応業務が積み重なり、労働時間が長くなるなど、時間的・心理的な余裕が生まれにくい。

戦略的マネジメント(M)に関しては、従来の手法を止めずに新たな選択肢を付け加える対応が一般的で、対応量の増加によって柔軟性が損なわれている可能性がある。

■ 管理システム

日本企業では、組織の多様性が徐々に進展しているものの、自由な発言や行動を促進する制度や仕組みは課題感があるといえる。

文化・風土(C)は、「飲み会文化」などの非公式な場所での関係構築が依然として根強く、情報共有の場が限定的である。

組織構造(O)は、デンマーク企業に比べると、経営層・管理職と一般社員の間で階層的な隔たりがあり、フラットなコミュニケーションは実現には至っていない。現在は変化しつつあるものの、古くから「日本的経営」の要素とされている、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業内組合」といったワードからも、日本企業はヒエラルキー型の組織傾向であることが読み取れる。

人事制度(S)は、比較的大きな裁量を与えて任せるデンマーク企業に比べ、日本企業では上司と部下間のコミュニケーション頻度が高く、マイクロマネジメント寄りの傾向にあるといえる。

人材(T)は、ジョブ型人事制度の導入や中途採用比率の向上、専門職制度の見直しが進んでいるものの、多様性や専門性の充実度といった面では、デンマーク企業と比較するとやや課題が残っているといえる。なお、労政時報の調査 3 によれば、調査対象129社のうち、ジョブ型人事制度を導入している企業の割合は18.7%にとどまっている。

■ チームワーク/コラボレーション

日本企業の部門・組織間、経営層・一般社員間のチームワーク、コラボレーションの面でも課題は大きい。労政時報の調査 4 によると、「部門・組織間」のコミュニケーションに課題があると回答した企業は77.1%にのぼる。近年、経営層・一般社員間のコミュニケーション改善を目的にタウンホールミーティングを積極的に実施する企業も増加しつつあるが、依然として改善の余地は大きい。

上記の内容をもとにデンマーク企業と日本企業の現状について以下の表に整理した(図表5)。

3 労政時報本誌4094号:「社内イベント、社内コミュニケーションに関するアンケート」(2025年3月14日)

4 労政時報本誌4097号:人事マネジャー129人に聞く 人事労務領域の注目テーマへの対応状況アンケート」(2025年4月25日)

【図表5】日本企業とデンマーク企業の比較(組織環境、管理システム、チームワーク/コラボレーションの観点から)

以上を踏まえ、日本企業が「変化への柔軟性」を高めていくためには、「アイデア創出に向けた、時間・心理的な余裕の拡大」、「自由な発言や行動を促進する制度や仕組みの整備」、「チームワークやコラボレーションを育む組織文化の形成」の3点が課題となると我々は考えている。

4. 改革に向けたアプローチ

本章では、前章で挙げた3つの課題に対応する具体的なアプローチを提示する。

アプローチ①:「捨てる判断」で時間と余白を取り戻す

最初に求められるのは、業務プロセスの抜本的な見直しである。日本企業では、「念のため」、「前例があるから」といった理由で過去の業務や仕組みを温存し、新たな業務が上乗せされていく“積み上げ型”が常態化している。しかし、この状態では新しい発想や挑戦のための「時間」や「精神的余白」は生まれにくい。

ここで重要なのは、一切を「捨てる判断」である。単なる効率化ではなく、「現在の業務をゼロベースで見直し、本当に必要なものだけを残す」という視点である。余白があってこそ、人は考え、アイデアを生み出すことができる。創造的な仕事の土台を築くためにも、“削る勇気”が改革の第一歩となる。

アプローチ②:「多様な専門性を持つ人材の受け入れ」と「加点式評価制度」で挑戦を後押しする

次に求められるのは、多様性を前提とした組織の制度や仕組みである。前述の通り、日本企業ではジョブ型人事制度の導入率は約18.7%にとどまり、多様なバックグラウンドや専門性を持つ人材を前提としたマネジメントが十分に根付いていない。また、評価制度においても「減点式」の考え方が一般的 5 であり、ミスや失敗を避けようとする傾向が強い。このような状態では、新たな挑戦やアイデアが自然に生まれるとは考え難い。

そこで重要になるのが、「多様な専門性を持つ人材の受け入れ」と「加点式評価制度」の導入である。

特定の分野に精通した人材を採用・育成できるよう、給与や待遇、役割の明確化など、受け入れ環境の整備を進めることで、新しい視点による課題提起や提案が生まれやすくなる。また、意思決定における責任範囲が明確にすることで、年次や属人的な基準に左右されず、個々の専門性が組織の中で活かされやすくなる。加えて、挑戦した事実や、その中から得た学びを評価する「加点式」の制度に移行することで、「まずやってみること」という姿勢がポジティブな行動として組織に根付いていく。失敗しても失うものが少なく、挑戦すれば何かが得られる──そのような安心感が、自由な発言と行動の土壌を育てていく。

アプローチ③:「短スパン×繰り返し」で文化をつくる

最後に必要なのは、変化を一時的な取り組みではなく「文化」として定着させることである。そのためには、大きな成果や劇的な改革を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねるアプローチが有効である。「できた」という実感が次の行動につながり、それが、「失敗しても大丈夫」、「自分たちで変えていける」という心理的安全性と、前向きな挑戦の文化を醸成する。

重要なのは、これらの体験を「短スパン」で「繰り返す」ことである。例えば、月に一度のアイデア共有会、週単位のミニプロジェクト、小さな改善提案の実行など、日常的に試行錯誤を組み込む工夫が求められる。こうした継続的な取り組みが、組織内のコミュニケーションを活性化し、協働や共創の風土を育てていく。

5 渋谷 和宏 「日本の会社員はなぜ『やる気』を失ったのか」(平凡社新書、2023)

おわりに

本稿では、デンマーク企業の高い生産性を支える要因として「変化への柔軟性」に着目し、その構造的背景を分析してきた。そこから明らかになったのは、仕組み・制度・文化が日常的に挑戦やアイデアの創出を促し、それが柔軟性の源泉になっているという点である。

日本企業においても、今からその柔軟性を育むことは十分に可能であると我々は考える。鍵となるのは、不要なものを「捨て」、挑戦に「加点」し、小さな前進を「繰り返す」という3つの姿勢である。これらを通じて、変化に強く、そして自発的に考え行動できる企業体質を築くことが、これからの競争力につながるだろう。

当社は、こうした変革を現実のものとするために、以下の3つの視点から企業の変革を支援するコンサルティングサービスを提供している。

①「捨てる勇気」の創出:

■ 事業ポートフォリオの再構築/ビジネスモデル変革

デジタル社会における競争ルールや業界構造の変化を捉え、新たな事業機会の探索と事業ポートフォリオの再構築を支援する。企業の強みやアセットを活かした戦略立案と、ポートフォリオに即した経営資源の最適配分により、持続的な成長を実現する。

■ ガバナンス変革

変革目標に即したKPI設計と改善プロセスの導入、適切な権限移譲や意思決定ルールの整備を通じ、統率と自律が両立する組織運営を支援する。

②「多様な専門性を持つ人材の受け入れ」と「加点式評価制度」の導入:

■ 組織・人事制度改革

多様な人材が挑戦と成長を継続できるよう、人材ポートフォリオ設計や専門職向けの制度設計、挑戦と学習のプロセスを評価する仕組みの導入を通じ、コラボレーションを促進する環境づくりを支援する。

③「失敗を許容する文化」の醸成:

■ チェンジマネジメント支援

危機意識の醸成から始まり、変革推進チームの組成、ビジョンの策定と組織内浸透、短期成果の創出に向けた施策実行、変化の定着に至るまで一貫した支援を通じて新たなアプローチを組織に根付かせる。

■ アジャイル型変革推進・組織文化改革

新規事業創出プログラムやオープンイノベーションの推進、サービスデザインアプローチの実践支援やワークショップなどを通じて、組織の自律的な学習と変革を促進する文化の醸成を支援する。

当社は、このような変革の伴走者として、日本企業が国際競争力を再び取り戻すための信頼できるパートナーでありたいと考えている。

次回(第4回)は、「経済成長と社会課題解決の好循環」に向けた新たな経済モデルを取り上げる。デンマークの地域事例をもとに、多面的な課題解決を図る「包括的アプローチ」や、社会の共有財としての「新しいコモンズ」の構築に向けた実践を紹介し、日本における可能性と実装のあり方を考察する。