はじめに

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)による共著シリーズの第3回である。スタートアップや産学連携に関する知見を有するNTTデータ経営研究所と、宇宙ビジネス領域での実務経験を有するNTTデータが協働し、現代の宇宙ビジネスにおける産業構造の分析に取り組んだ。

本稿では、特に宇宙ビジネスを牽引している宇宙系スタートアップ(以下、「スタートアップ」)の経営人材に着目し、その出自や経験を比較・整理することで、多様な人材の宇宙ビジネスへの参入可能性を明らかにする。

1. 宇宙ビジネスの市場規模と産業変化の概観

宇宙ビジネスと聞くと、多くの人が「遠い未来の話」、「政府機関や研究者の専門領域」、「自分とは無関係な世界」といった印象を抱くかもしれない。こうした認識は、宇宙ビジネスに長年固定的なイメージが付きまとっていたことの表れである。しかし、宇宙ビジネスは今、急速な変化を遂げつつある。従来は政府機関や一部の大企業が主導していた本領域において、近年は技術革新による打ち上げコストの低下や法整備の進展を背景に、民間企業の参入が加速している。その結果、宇宙ビジネスは、年平均成長率で約9%と世界のGDP成長率を大きく上回る水準で拡大を続けており、2023年時点の市場規模は約6,300億ドル 1 に達したと推定されている 2。

このような市場の拡大と構造の変化を背景に、宇宙ビジネスには多様なバックグラウンドを持つ人材の参入が進みつつある。しかしながら、そうした人材の「多様化の現状」については、十分に言及されているとは言い難い。

いま、誰が宇宙ビジネスに参入しているのか。

どのような人材が、どのような立場から、宇宙に関わり始めているのか。

本稿は、この問いに対する仮説を提示することで、今後、新たに宇宙ビジネスへの参入を検討する企業、研究者、起業家にとっての出発点となることを目指す。

1 日本円で約94兆5,000億円(1ドル150円で換算)

2 世界経済フォーラム「Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth)」

2. 宇宙系スタートアップの台頭と存在感

前章で示した「いま、誰が宇宙ビジネスに関わっているのか」という問いを掘り下げるにあたり、本稿では切り口として「スタートアップ」に焦点を当てる。現在の宇宙ビジネスの成長を牽引しているのはまさにスタートアップだからである。

日本では、2016年に「宇宙活動法」および「衛星リモートセンシング法」(いわゆる宇宙二法)が施行され、民間企業の宇宙活動に対する法的枠組みが整備された。これを契機に、従来は政府主導で行われてきた宇宙開発分野において、民間企業、特にスタートアップの参入が急速に進んだ。

実際、スタートアップの設立数は2016年以降に増加しており、この動きは宇宙ビジネスの民間化と多様化の象徴であるといえる。これらのスタートアップは、新たな技術や視点を取り入れながら市場を切り拓いており、各方面から注目を集めている。

以上の背景を踏まえ、宇宙ビジネスに「いま、誰が」、「どのような立場で」関わり始めているのかを捉える上で、その最前線にいるスタートアップの動向を分析することは不可欠である。次章では、具体的な分析方法を整理する。

3. 宇宙ビジネスの実態を可視化する人材分析アプローチ

本章では、宇宙系スタートアップに関わる経営人材をどのように分析するか、その方法論を整理する。スタートアップの動向、なかでも「誰が、どのように企業を牽引しているのか」を把握する上では、経営人材に着目することが有効だと考える。なぜなら、経営人材はスタートアップの戦略と方向性を決定づける存在であり、「どのような人材が求められているか」、「どのような人材が宇宙ビジネスに参入し得るのか」といった問いに対して、明確な示唆を与えるからである。

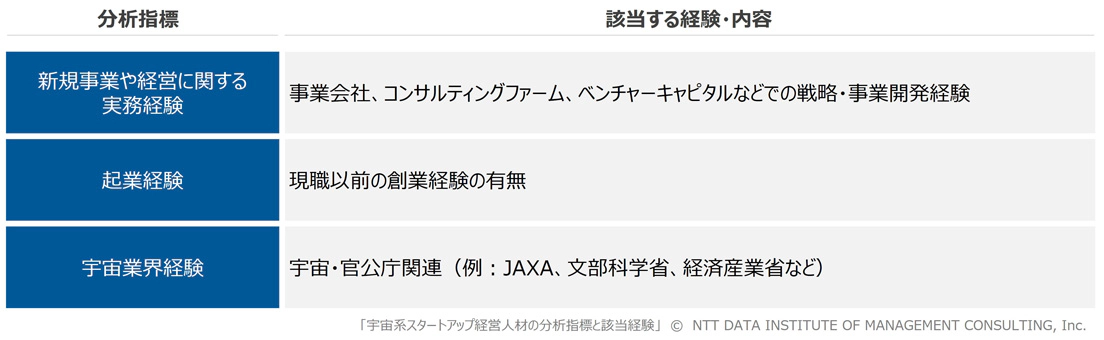

本稿では宇宙ビジネスにおける経営人材の特性を把握するために、以下の3つの指標に焦点を当てる(図表1)。

【図表1】宇宙系スタートアップ経営人材の分析指標と該当経験

これらの指標に基づくベンチマーク分析を行うにあたり、以下の2つの条件を満たすスタートアップを対象とした。

■ 分析対象の条件

- エクイティ(株式や投資家による出資など)または助成金による資金調達をすでに実施していること

- 社外に一定程度の情報公開(プレスリリース、登壇資料、インタビューなど)をしていること

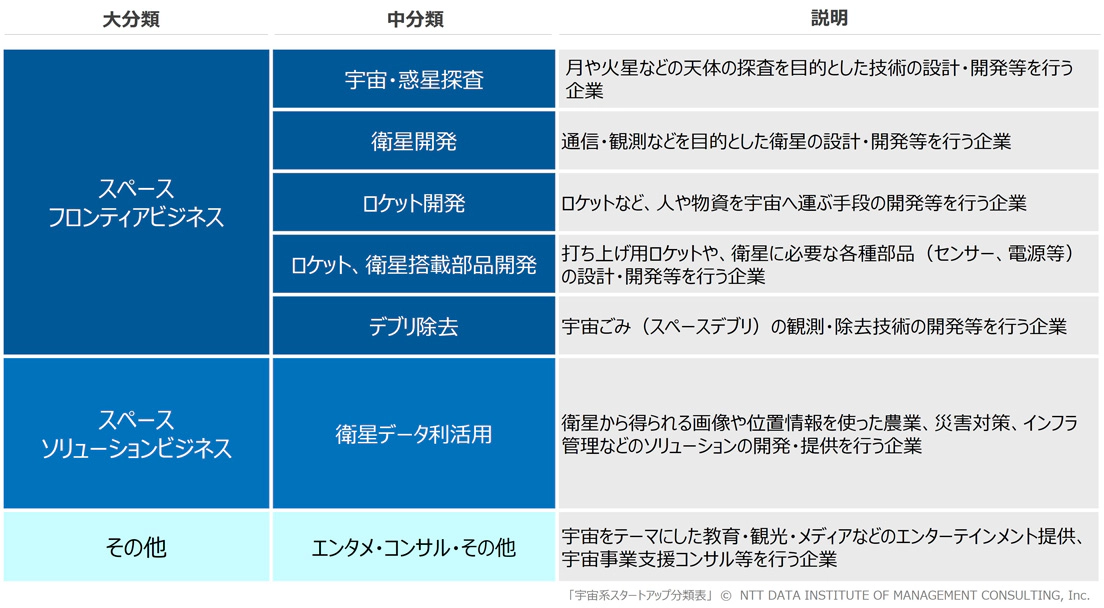

加えて、対象スタートアップは事業内容に応じて「スペースフロンティアビジネス」と「スペースソリューションビジネス」の2類型に分類する。前者は宇宙空間を直接対象とする事業、後者は宇宙技術を地上で活用する応用型の事業である(図表2)。

一方で、教育・観光・エンターテインメントを主軸とする事業や、宇宙ビジネス支援を目的としたコンサルティング企業などは「その他」として分類し、分析対象からは除外している。

【図表2】宇宙系スタートアップの類型

4. 宇宙系スタートアップを動かす人材の特性

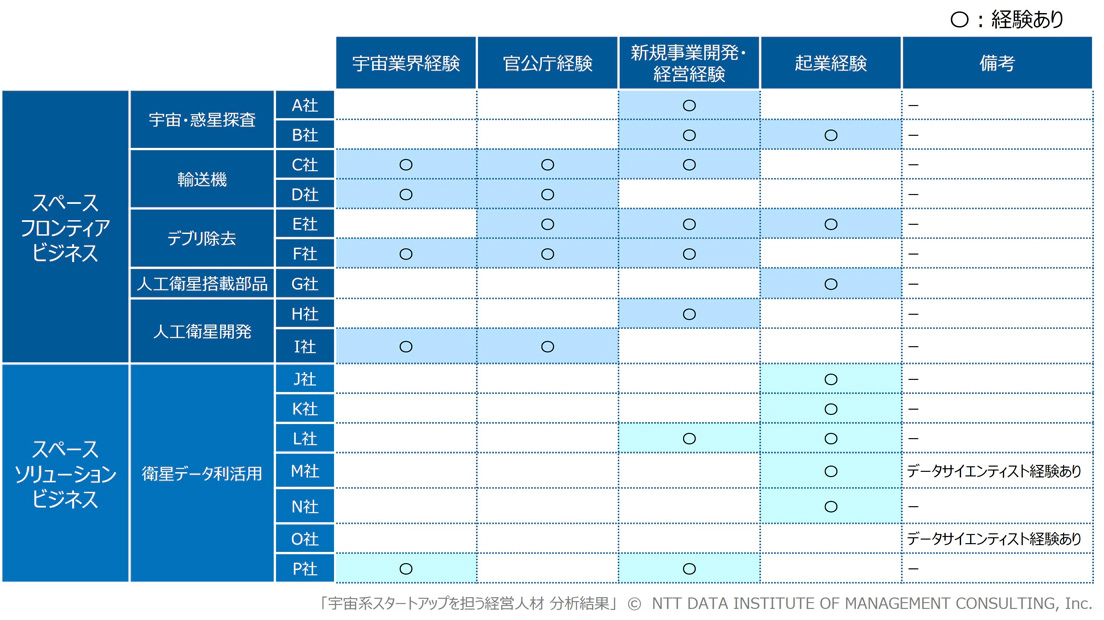

本章では、分析対象としたスタートアップの経営人材が有する職務経験の有無を整理した(図表3)。

【図表3】宇宙系スタートアップの経営人材の職務経験

注目すべきは、事業類型を問わず、「新規事業開発」や「経営経験」を持つ人材が幅広く活躍している点である。加えて、事業類型ごとに以下の特徴的な傾向がみられた。

- スペースフロンティアビジネス:「宇宙業界経験」や「官公庁経験」を有する人材が多く参画している。

- スペースソリューションビジネス:「起業経験」や「データサイエンティスト経験」を有する人材の比率が高い。

以降では、こうした違いがなぜ生じているのか、それぞれの領域においてどのような人材がどのような役割を果たしているのかについて考察を行う。

4.1 スペースフロンティアビジネス:官公庁経験者が活躍する理由

スペースフロンティアビジネスは、宇宙探査、輸送機、ロケット、人工衛星といった、“宇宙空間そのもの” を対象とする事業領域である。この分野は、技術的難易度が高く、開発に長期間と多額の初期投資を要する一方、短期的に収益を上げることが難しいという特性がある。

そのため、スタートアップがこの領域で成長していくには、研究開発助成や委託事業、技術実証といった公的支援制度を的確に活用することが不可欠である。これにより、資金面や技術認証のリスクを軽減しながら、事業を継続的に推進することが可能となる。

こうした背景から、スペースフロンティアビジネスにおいては制度や政策への深い理解を持ち、行政機関との調整や資金獲得においてリーダーシップを発揮できる人材の重要性が高い。具体的には、官公庁や宇宙機関での経験を有する「宇宙系人材」が、その専門性とネットワークを活かし、事業推進の中核を担っていると考えられる。

4.2 スペースソリューションビジネス:起業家・データサイエンティストが活躍する理由

スペースソリューションビジネスは、ロケットや衛星といった宇宙インフラ自体の開発ではなく、宇宙から得られるデータを活用して地上の課題を解決することを目的とする事業領域である。たとえば、衛星画像や位置情報を用いた農作物の生育予測、災害リスクの早期検知、都市インフラの維持管理、物流の最適化など、各分野で実用的な取り組みが進められている。

この領域で重視されるのは、宇宙技術そのものに関する高度な専門知識ではなく、社会課題の発見とその解決に向けた構想力・実行力である。すなわち、宇宙技術を「目的」としてではなく、「課題解決のための手段」として柔軟に使いこなす発想が求められる。

こうした特性は、従来から社会課題に向き合い、仮説検証を通じて事業を構想・実装してきた起業家たちのアプローチとの親和性が高い。そのため、宇宙業界出身でない起業家がこの分野で数多く活躍している背景には、スペースソリューションという領域が課題起点で思考する起業家の特性とフィットしていることが挙げられる。

近年では、データサイエンティスト自身がこの領域で起業するケースも増加している。衛星データはそれ自体では価値を持たず、分析・処理・解釈を通じて初めてビジネス上の価値に転換される。したがって、アルゴリズム設計やデータ前処理の高度なスキルを有する人材が、特定分野に特化した高精度な分析技術を強みに事業化を進めるのは、自然な流れである。

このようにスペースソリューション領域では、宇宙分野の専門家ではない人材、すなわち非宇宙分野で課題解決を実践してきた起業家やデータサイエンティストなどが主導的な役割を担っている。これは宇宙ビジネスが、宇宙関連の技術者や研究者に限らず、多様なバックグラウンドを持つ「非宇宙系人材」に対しても開かれており、参入と活躍の余地が十分にあることを示している。

こうした経営人材の傾向は、宇宙系スタートアップの事業の性質に応じて求められる能力が異なることを示している。また同時に、宇宙ビジネスが特定の専門領域にとどまらず、多様なバックグラウンドを持つ人材にも開かれた産業であることを改めて示唆している。

おわりに-宇宙系人材・非宇宙系人材の共存が描く未来

いま、誰が宇宙ビジネスに参入しているのか。

どのような人材が、どのような立場から、宇宙に関わり始めているのか。

本稿はこの問いを出発点とし、宇宙系スタートアップを「スペースフロンティアビジネス」と「スペースソリューションビジネス」の2つの事業類型に分類し、それぞれにおいてどのような人材が中心的な役割を担っているのかを比較した。

その結果、スペースフロンティアビジネスでは、制度や政策との接続が不可欠な事業構造を背景に、官公庁や宇宙業界での勤務経験を持つ、いわゆる「宇宙系人材」が多く関与していることが確認された。一方、スペースソリューションビジネスでは、宇宙に関する技術を “目的” ではなく “課題解決のための手段” として活用し、社会課題を起点に事業を構想するという事業形態から、起業家やデータサイエンティストといった「非宇宙系人材」が多く関与していた。

本稿で提示した問いに対する一つの解として導かれるのは、宇宙ビジネスはもはや宇宙の専門家だけの領域ではなく、他分野における知見やスキルを有する人材にとっても、参入と活躍の可能性が開かれているということである。

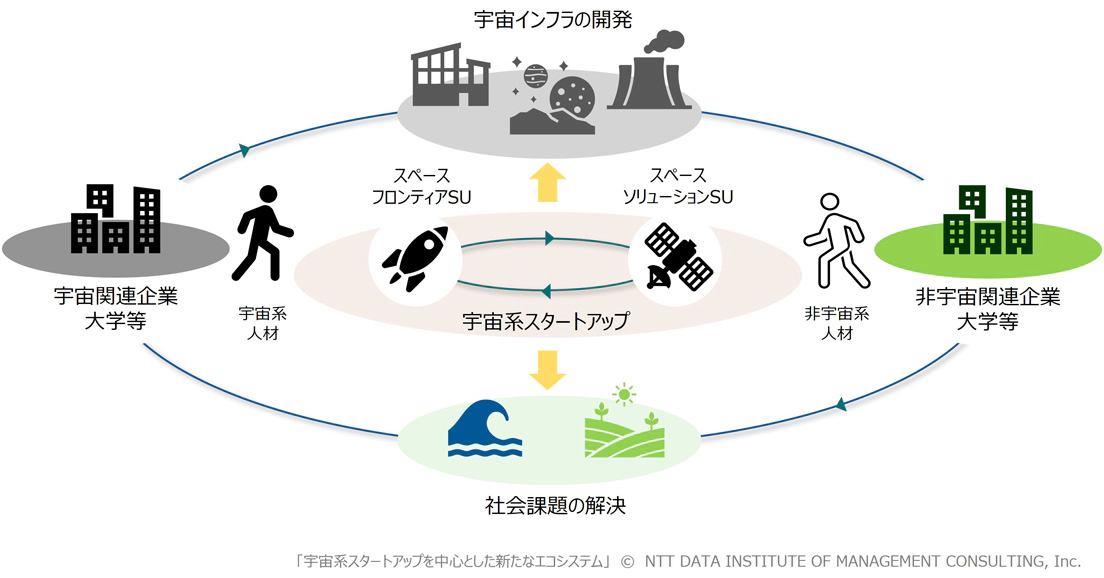

とりわけ、スペースソリューションビジネスにおける「非宇宙系人材」の関与拡大は、衛星・輸送・通信といった基盤インフラへの需要を高め、結果としてスペースフロンティア領域での研究開発やインフラ投資の促進にも寄与する可能性がある。すなわち、「非宇宙系人材」の参入は、宇宙ビジネスのエコシステム全体の成長を支える重要な起点となり得る。

今後、多様なバックグラウンドを持つ「非宇宙系人材」が、それぞれの専門性を活かして宇宙ビジネスに関与することで、分野横断的な連携が一層進み、宇宙産業全体はより有機的かつ持続的なエコシステムとして発展していくことが期待される(図1)。

【図1】今後期待する宇宙系スタートアップを中心とした新たなエコシステム

不確実性が高く変化の激しいVUCA時代においては、特定分野の知見にとどまるのではなく、複数の視点を組み合わせて構造的に物事を捉えるアプローチが一層重要となっている。

本稿もその考え方に基づき、宇宙ビジネスという複雑かつ新興の産業を、スタートアップ・経営人材という異なる切り口から分析した一例である。

最後に、本稿で取り上げた分析は、公開情報に基づく限定的な事例調査であり、宇宙ビジネスにおけるすべての傾向を網羅するものではない点を留意いただきたい。今後、さらに多様な事例を収集・分析することで、本稿で示した傾向の一般性や例外的なケースについても検証が進むことを期待したい。

そのうえで、本稿が宇宙ビジネスへの関与を検討する方々にとって、自らの立ち位置や貢献の可能性を見出す一助となれば幸いである。