はじめに

本稿は、NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)のメンバーによる共著シリーズの第2回である。第1回では、社内コンサルティング・シンクタンクがオープンイノベーション戦略において果たす機能・役割について紹介した。

第2回である本稿では、大学、研究機関、スタートアップ、大企業、官公庁など多様なプレイヤーを巻き込み、イノベーション・エコシステムを形成することで社会課題解決に寄与する国内企業の取り組みと、当グループが提供するオープンイノベーションの促進に向けたコンサルティング支援について紹介する。

1. オープンイノベーションの類型

近年、世界経済のグローバル化や急速な技術革新が進む中で、企業は従来の閉じた研究開発体制にとどまらず、外部の知見や技術を積極的に取り入れるオープンイノベーションの重要性を認識している。内閣府が示す「経済再生・イノベーション戦略」1 においても、産業全体の競争力強化と持続的成長の実現に向け、官民連携によるオープンイノベーションの推進が最重要課題として位置づけられている。

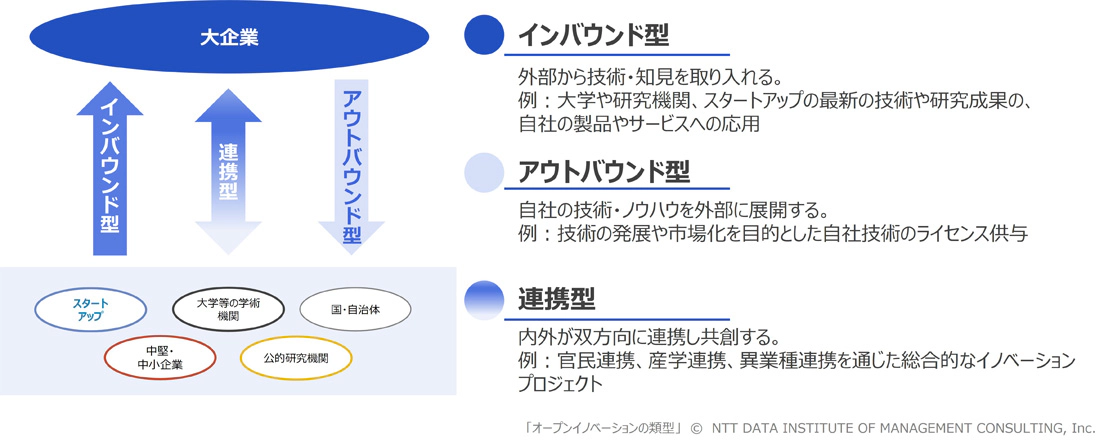

NEDO 2『オープンイノベーションの重要性と変遷』3 によると、オープンイノベーションは大きく分けて「インバウンド型」、「アウトバウンド型」、「連携型」に分類される(図1)。

「インバウンド型」は、企業が外部の先端技術やアイデアを自社に取り込む手法であり、外部の大学や研究機関、さらには国際的なパートナーから最新の知識を吸収することで、新たな価値創造につなげるアプローチである。

一方、「アウトバウンド型」は、企業内で蓄積された技術やノウハウを外部に提供し、他社との協業やライセンス供与を通じて、その技術価値を最大限に発揮させるアプローチを指す。

近年は、両者の強みを融合させた「連携型」も注目され、複数の主体が対等な立場で連携しながら、社会的価値や新規事業の創出に取り組んでいる。これらの多様なアプローチにより、企業は単なる受動的な技術導入にとどまらず、積極的なパートナーシップの構築を通じて、新市場の創出や従来の枠組みを超えたイノベーションの実現に挑戦している。

1 首相官邸 Webサイト「オープン・イノベーションの推進」

2 New Energy and Industrial Technology Development Organization(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の略称

3 NEDO「オープンイノベーションの重要性と変遷」

【図1】オープンイノベーションの類型

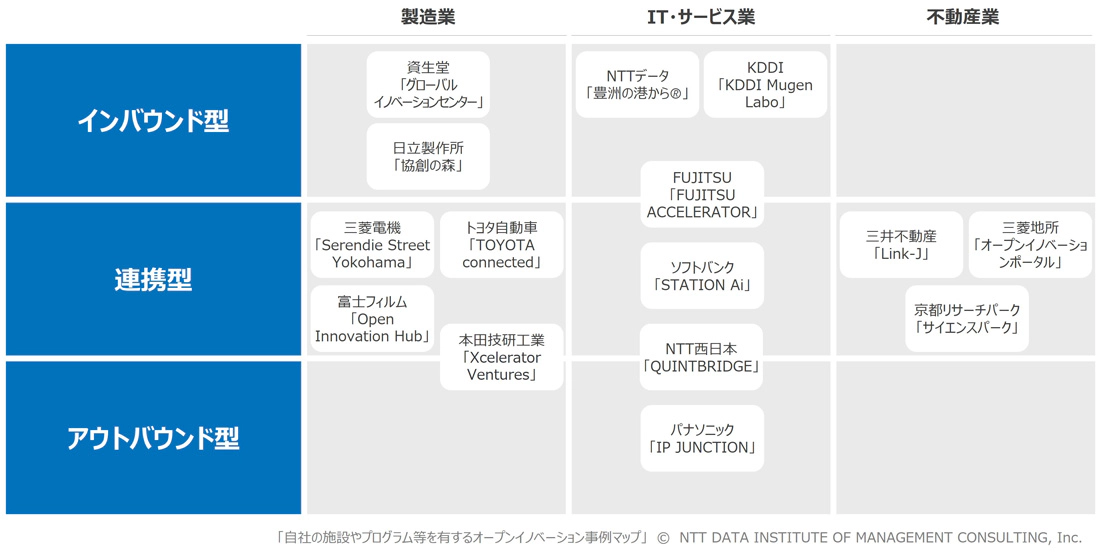

国内では、大手企業をはじめ、大学、研究機関、スタートアップ、自治体などもこの潮流に乗り、オープンイノベーションの取り組みを推進している。こうした動きを整理するため、国内の主要なオープンイノベーションの取り組みのうち、自社で施設やプログラムを有し、エコシステムの中心となって運営を行っている事例に着目した。そしてそれらを業界別(製造、IT・サービス業、不動産業)に分類し、オープンイノベーションの類型を示すマップを作成した(図2)。

【図2】自社の施設やプログラム等を有するオープンイノベーション事例マップ

このように、幅広い業界において、多くの企業がインバウンド型・連携型を中心にアセットの有効活用や新規顧客開拓を目指し、大学、研究機関、スタートアップ、大企業、官公庁などを巻き込みながらイノベーション・エコシステムを形成している。しかし、アウトバウンド型のオープンイノベーションの事例が少なく、その進展には差がある。より多くのプレイヤーが実効性の高い連携を実現するためには、制度・文化・実行体制といった複数の観点からの検討が必要である。

次章以降では、オープンイノベーションの3つの類型に沿って国内の先進事例を紹介するとともに、日本におけるオープンイノベーションの現状と課題を整理し、今後の展望と当社が提供する支援について提言を行う。

2. 国内のオープンイノベーション事例

本章では、図2のマップに沿って、国内の代表的なオープンイノベーションの取り組み事例を紹介する。

2.1 インバウンド型オープンイノベーション

「インバウンド型オープンイノベーション」とは、外部の先進技術や知見を自社に取り入れる形でのオープンイノベーションであり、業務提携やM&A、技術導入などを通じて実施される。国内では、資生堂や日立製作所が自社の研究開発拠点をオープンイノベーション施設として活用し、大学やスタートアップと連携して技術導入を進めている。このような取り組みにより、大学やスタートアップは大企業の持つ販売チャネルを活用することができる。

また、NTTデータもインバウンド型オープンイノベーションとして「豊洲の港からⓇ」4 を運営している。先進技術に関する取り組みについて情報発信を行うとともに、事業課題を持つ大手企業やビジネスアイデアを有するスタートアップなど社外からの問い合わせや相談を集約し、新規事業の創発・実現を図っている。現在、「豊洲の港からⓇ」は国内外で4,000人を超えるコミュニティを構築している。

以下に、豊洲の港からⓇの取り組みを通じて生まれた2つの協業実績例を紹介する。

■ 協業実績の例 ①:CATCH&GO Ⓡ「ウォークスルー店舗」をオープン

オープンイノベーションコンテストで開拓したCloudpickとNTTデータの協業ソリューションである「CATCH&GO Ⓡ」を、豊洲センタービルアネックスに続き、ダイエーが運営するイオンフードスタイル横浜西口店内にウォークスルー店舗としてオープンした 5。

■ 協業実績の例 ②:非接触型バイタル計測技術を活用した健康管理ソリューションの提供

豊洲の港からⓇの活動の一環として、バイタルデータなどに関連する国内外複数のスタートアップ企業に対し、技術・顧客反応の調査を実施。その結果、高評価であったカナダNuralogixの非接触型バイタル計測技術「Face.ing Ⓡ」を採用し、NTTデータが運用しているクラウド型健康管理ソリューション「Health Data Bank Ⓡ」の新機能として、「ウェルビーイング測定アプリ」の提供を開始した。これにより、特別なデバイスを準備することなく、生活者は自身のスマートフォンでウェルビーイングの程度を計測でき、健康データを活用した取り組みの可能性を広げる 6。

5 NTTデータ プレスリリース「ダイエーが運営するイオンフードスタイル横浜西口店内にウォークスルー店舗『CATCH&GO』をオープン」(2023年9月26日)

6 NTTデータ プレスリリース「スマートフォンカメラによるウェルビーイング測定アプリの商用提供を開始」(2022年1月27日)

2.2 アウトバウンド型オープンイノベーション

「アウトバウンド型オープンイノベーション」とは、自社が保有する技術や知的財産を外部に提供することで、新たな事業機会の創出や、産業全体の発展を図る手法である。欧米では、知財を戦略的に開放することで業界全体の成長を促す取り組みが進んでいるが、日本国内ではこの類型に該当する取り組みはまだ限られている。その背景には、自社技術を外部に開放することへの慎重な姿勢や、企業文化として「囲い込み型」の発想が根強いことが挙げられる。さらに、技術をどのように活用し収益化するかという戦略設計や、それを支える社内制度・評価指標が十分に整備されていない点も課題である。

日本においては、パナソニックが自社の技術資産を外部と共有する「IP JUNCTION」7 などの仕組みを整備し、他企業との連携を積極的に推進している。また、トヨタ自動車も燃料電池技術に関する特許を公開 8し、水素社会の実現に寄与する姿勢を明確にするなど、いくつかの取り組みが展開されている。

7 パナソニック株式会社 「IP JUNCTION」Webサイト:https://co-creation.holdings.panasonic/jp/ip-jct/

8 トヨタ自動車株式会社「トヨタ自動車、燃料電池関連の特許実施権を無償で提供」(2015年1月6日)

2.3 連携型オープンイノベーション

「連携型オープンイノベーション」とは、複数の主体が連携し、それぞれの強みを持ち寄って新たな価値を創出する取り組みである。日本ではソフトバンク、NTT西日本といった大手IT企業が、自社内に共創スペースを設け、大学やスタートアップとともに新技術の実証や社会実装を進めている。また三菱電機は社内外や国内外の多様な人財・データ・技術が集う共創の場を通じて、スタートアップや大学との共創を推進している。さらに、本田技研工業は「Xcelerator Ventures」をはじめとした取り組みを通じて国内外のスタートアップと連携し、共創型イノベーションを加速させている。

NTT西日本が運営する「QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)」9 では、企業、スタートアップ、自治体、大学などが自由に交流し、それぞれの思いやアセットを共有しながら共創を進め、実社会での活用を目指している。事業共創パートナーとして、企業、スタートアップ、大学・学生、官公庁など登録可能であり、個人会員約2.4万人、法人会員1,770組織、連携パートナー76組織が参画している(2025年1月31日時点)。

ここでは、QUINTBRIDGEの取り組みの中で生まれた2つの共創実績を紹介する。

■ 共創実績の例 ①:Spectee Prp for elgana

SpecteeのAI危機情報収集サービス「Spectee Pro」とNTT西日本のビジネスチャットツール「elgana」10 を連携し、elganaで取得した画像データや文字情報を「Spectee Pro」のダッシュボード上で表示できるサービスをリリースした。有事の際に必要な危機情報を瞬時に収集し、周辺状況のリアルタイム通知、被害状況やリスクを可視化・予測を可能にした。さらに世界中のSNS投稿や気象庁や自治体の緊急情報を入手し、一元的に表示する自治体向け防災DXサービスを開発した。

■ 共創実績の例 ②:ロボメン おまかせビルパック

清掃技能に強みを持つテルウェル西日本と警備ロボットを開発・販売するugoが連携。機能が異なるロボットを連携させ、清掃・警備業務をワンストップでDX化し、コンサルティングサービスや保守メンテナンスなど提供している 11。

9 QUINTBRIDGE Webサイト:https://www.quintbridge.jp/

10 NTT西日本「elganaⓇ」Webサイト:https://elgana.jp/connect/spectee/

11 NTT西日本グループ テルウェル西日本 Webサイト:「ロボメンおまかせビルパック」

これらの事例からも明らかなように、オープンイノベーションは単一の形ではなく、企業の経営戦略や業界動向に応じて多様な展開がなされている。

3. 日本におけるオープンイノベーションの問題

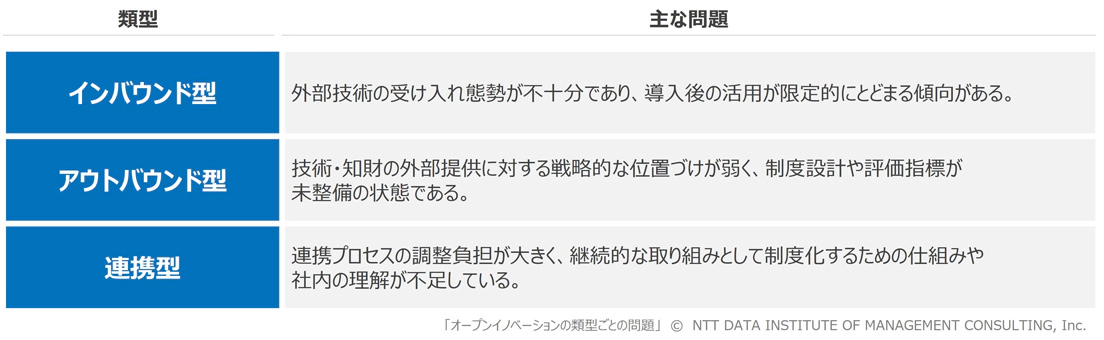

第2章で述べたように、日本国内におけるオープンイノベーションの実践は多様化が進んでいる。一方、各類型においていくつかの共通問題があることも事実である。本章では、「インバウンド型」、「アウトバウンド型」、「連携型」それぞれの特徴に即した問題を整理するとともに(図3)、横断的に存在する制度・文化的要因についても考察する。

まず、類型別の問題を俯瞰すると、それぞれのアプローチに応じた特有の問題が存在している。これらの問題は、実行フェーズにおける障壁として現れやすく、持続的な取り組みには柔軟かつ戦略的な対応が求められる。

【図3】オープンイノベーションの類型ごとの問題

これらの類型ごとの問題に加え、日本企業に共通する文化的・構造的な障壁も、一部のオープンイノベーションの推進を阻む要因となっている。

組織文化とマインドセットの壁

日本企業は依然としてリスク回避志向が強く、失敗に対する許容度が低い傾向がある。オープンイノベーションは試行錯誤を繰り返しながら成果を生むプロセスであるため、このような文化はチャレンジを妨げる要因となりやすい。また、自社技術や知的財産を外部に提供することに対して心理的・文化的な抵抗感が強く、外部連携を戦略的に位置づけるための制度設計や社内評価の整備が不十分である。その結果、アウトバウンド型の取り組みが相対的に少なくなり、社内に埋もれている価値ある技術が外部で活用される機会が失われている。これにより産業全体の活性化にもつながりにくい構造となっている。

成果指標の設計と社内理解の難しさ

オープンイノベーションは、その性質上、短期間で定量的な成果を可視化することが難しい場合が多く、従来型のKPIや業績評価と整合しにくい。このため、社内での目的共有やリソース確保が困難になり、継続的な取り組みとして定着しにくい構造が生じている。

組織内での合意形成や経営層の理解を得るためにも、目的に応じた柔軟な評価指標の導入や中長期的視点でのマネジメント手法が求められる。

知的財産・契約に関する不透明さ

産学連携や異業種連携において、知的財産の取り扱いや契約の在り方が不明確であることが、信頼構築の妨げとなっている。特に大学やスタートアップとの連携では、初期段階での権利調整や利益配分に対する不安が障壁となりやすい。

以上のように、日本におけるオープンイノベーションの問題は、類型ごとの個別論点と、文化・制度に起因する横断的な構造的問題の両面から捉える必要がある。

4. オープンイノベーション推進に向けた戦略とイノベーション・エコシステムの形成

第3章で考察したオープンイノベーション推進に係る問題を踏まえ、今後、日本におけるオープンイノベーションをさらに発展させるためには、各類型の特性を踏まえた戦略的アプローチが求められる。

まず「インバウンド型」においては、外部の技術や人材を受け入れるために「組織的な受け皿」を整備することが不可欠である。技術導入後に事業として運営するための活用方針を明確化し、導入部門と経営層の連携を強化することで、取り込んだ知見の社内定着を促すことができる。また、外部との接点を拡大するためには、自社や顧客の課題、新規ビジネスアイデアをもつスタートアップを探索する専門部署の設置や、連携先との信頼関係構築を目的としたオープンなコミュニケーションの場づくりも有効である。

「アウトバウンド型」においては、企業内部に眠る知財・技術資産を再評価し、その外部活用を促すインセンティブ設計が鍵となる。従来は競争優位性を確保するために技術を囲い込む傾向が強かったが、今後は技術の社会的価値や産業全体への波及効果も含めた多面的な評価が求められる。ライセンス提供や事業譲渡など、戦略的な技術移転の枠組みを確立することで、企業全体としての柔軟なポートフォリオ運営が可能となる。

「連携型」においては、ステークホルダー間の役割・責任の明確化と、長期的視点に立った連携スキームの設計が不可欠である。共創の成果を可視化しにくいという問題に対応するためには、中間支援機能や売上目標とは異なるKPI設計を導入し、進捗の可視化と継続性の確保を図る必要がある。加えて、地域に根差した共創拠点の形成や、アジャイル的な試行錯誤を許容する組織文化の醸成も、将来的なエコシステムの持続性に寄与する。

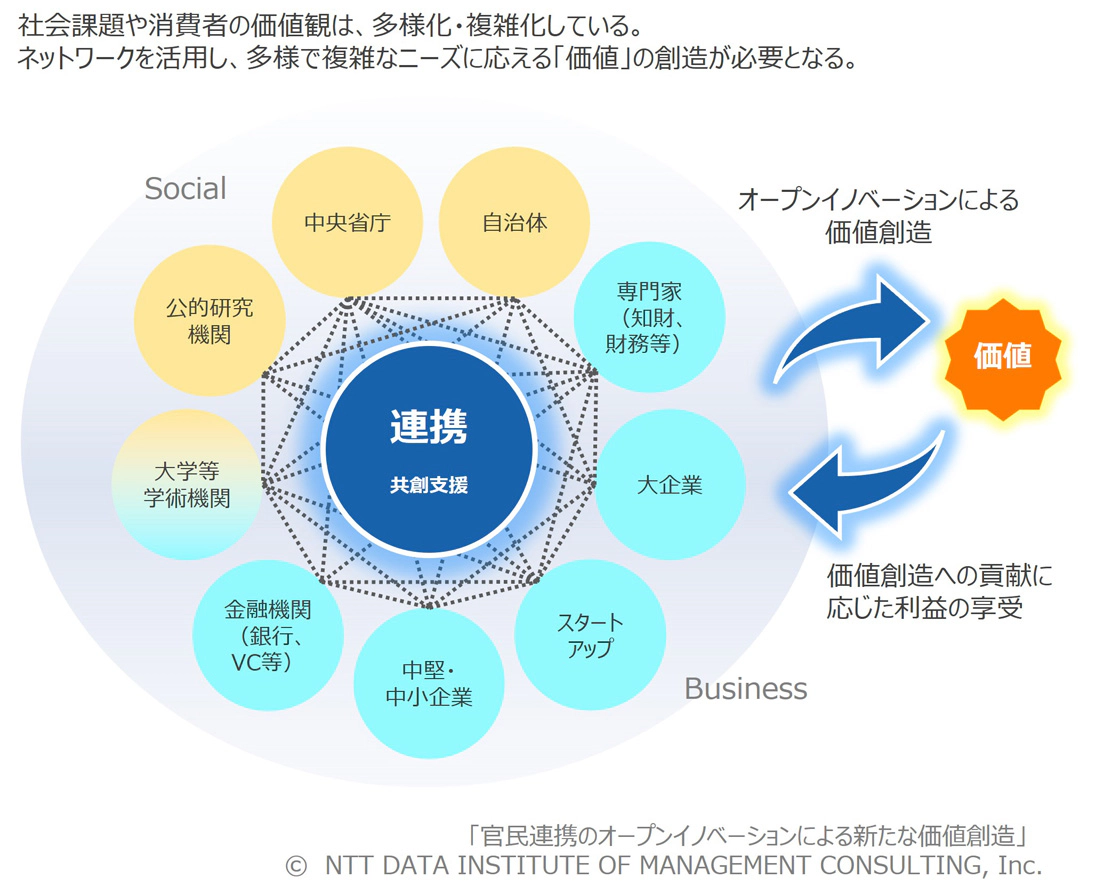

このように、各類型の特性と問題を踏まえ、組織の制度・文化・実行基盤の各レイヤーにおける再設計が進められることで、オープンイノベーションの取り組みは単発的なプロジェクトから、社会全体を支えるインフラへと昇華していく可能性を秘めている。その実現には、持続的な価値創出を可能にする「イノベーション・エコシステム」の構築が不可欠である。多様なステークホルダーが連携し、技術、資金、人材、制度といった要素が循環する仕組みが形成されることで、オープンイノベーションの効果は一過性のものではなく、地域・産業・社会全体に広がる力へと発展していく(図4)。このような包括的なエコシステムの整備が、日本のイノベーション政策や企業戦略において中核的なテーマとなっている。

【図4】官民連携のオープンイノベーションによる新たな価値創造

おわりに-オープンイノベーションの推進に向けたコンサルティング支援

オープンイノベーションは、技術革新の加速と社会課題の複雑化に直面する現代の企業や研究機関にとって、もはや選択肢ではなく、持続的成長に向けた「前提条件」となりつつある。従来の閉じたイノベーション体制では対応しきれない課題に対し、外部の知見・技術・人材と結びつくことで、より高次な価値創出が可能になる。

本稿では、オープンイノベーションを「インバウンド型」、「アウトバウンド型」、「連携型」に分類し、国内外の事例をもとに現状を俯瞰した。日本においては、各類型の導入が進む一方で、受け入れ態勢の未整備、制度的障壁、組織文化の問題が顕在化しており、今後の戦略設計にはそれらの克服が不可欠である。

一方で、国内でも共創拠点の整備や、大学・スタートアップとの連携が活発化するなど、前向きな変化も着実に起きている。こうした動きをいかに制度化し、継続可能なエコシステムとして定着させていくかが、オープンイノベーションによる新たな価値創造の今後の鍵となる。

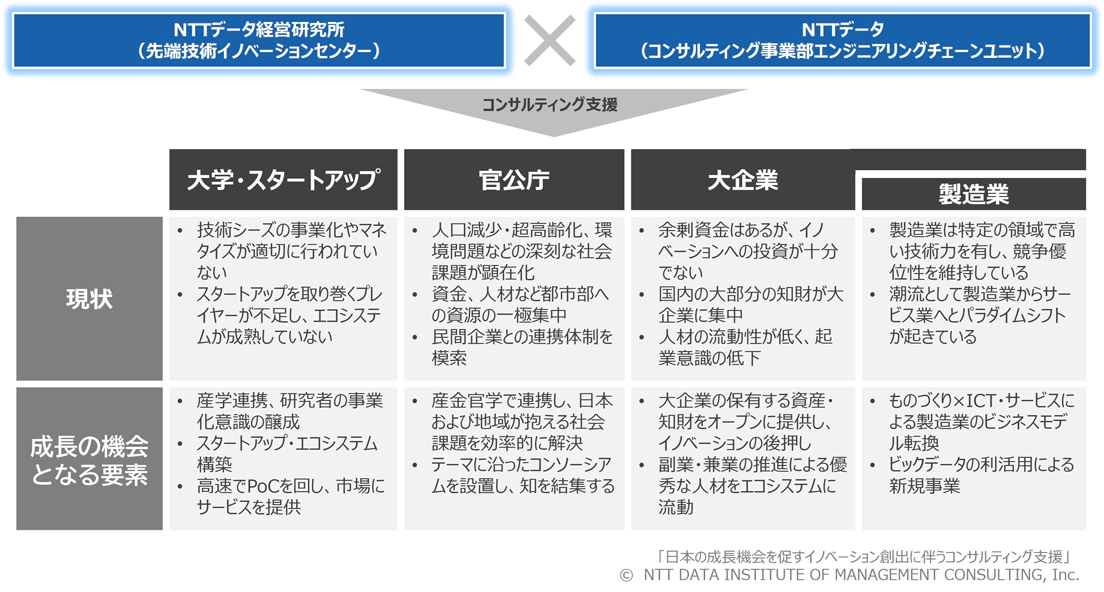

NTTデータ経営研究所(先端技術イノベーションセンター)とNTTデータ(コンサルティング事業部エンジニアリングチェーンユニット)は、スタートアップや大学・研究機関に対する知的財産を軸とした実践的な支援を行っている。また大学の研究成果をもとにしたスタートアップの創出・成長を支えるエコシステムの組成、製造業の新規事業開発支援などを通じて、オープンイノベーションの推進に関わる多様なステークホルダーとの連携実績を有している。これらのイノベーション創出に係るノウハウや知見を融合し、企業、スタートアップ、研究機関、官公庁がそれぞれの強みを活かしながら連携できる環境づくりをするとともに、新たな価値創造の提供に資するコンサルティング支援を提供している(図5)。今後も、多様なステークホルダーとの対話を重ね、社会に資するオープンイノベーションの実現に向けて貢献していく所存である。

【図5】日本の成長機会を促すイノベーション創出に伴うコンサルティング支援

次回以降の共著では、具体的な技術領域として「宇宙」、「ものづくり」、「ヘルステック」の3つに焦点をあてて、社会課題解決や新たな価値創造に向けたイノベーションの取り組みを紹介する。