はじめに

2024年11月末、警察庁「犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)」は、令和6年度版の「犯罪収益移転危険度調査書(以下、NRA)」1 を公表した。NRAはわが国を取り巻くマネロン・テロ資金供与などの金融犯罪のリスクを特定・評価した政府の公表物である。この令和6年度版で強調されている金融犯罪に係る環境変化の1つとして、詐欺の被害額が急増していることが挙げられる。

中でも、令和5年下半期において「SNS型投資詐欺」、「SNS型ロマンス詐欺」(以下、「SNS型投資・ロマンス詐欺」)の被害が急増しており、同年中の被害額は特殊詐欺の被害額(約453億円)を上回る約455億円に達するなど深刻な状況にある。このような実態を踏まえ、令和6年度版のNRAでは脅威主体が「特殊詐欺の犯行グループ」から「匿名・流動型犯罪グループ」(通称:トクリュウ)に変更されたほか、被害が急増しているSNS型投資・ロマンス詐欺などの資金獲得活動についても分析が加えられた。また、新たにFATF 2 などの国際機関が公表するサイバー関連詐欺のレポートを引用し、国際的な情勢・事例も紹介されている。

筆者は金融機関に対するマネロン・テロ資金供与対策のコンサルティングに従事しているが、近年、金融機関から、詐欺などの不正利用対策についての相談を受ける機会も増加している。これを踏まえ、不正利用対策を含む金融犯罪対策全般に係る動向や対策の事例を収集すべく、国内外の最新動向の把握に取り組んでいる。とりわけ近年では、金融犯罪の撲滅に取り組む世界最大の会員制組織ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)が主催するグローバル・カンファレンス・シリーズ「The Assembly(ジ・アセンブリ)」に参加している。2023年は「The Assembly Las Vegas 2023」3 、2024年は「The Assembly Canada 2024」4(図表1)に参加した。

本稿では、NRAや「The Assembly Canada 2024(以下、カナダのカンファレンス)」で得られた情報を踏まえ、日本における金融犯罪対策の高度化に向けた取り組みを考察する。

1 国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」(令和6年11月)

2 Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略称。1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受け、マネロン対策の国際基準策定・履行を担う多国間枠組みとして設立。FATFには38カ国・地域と2地域機関が加盟しており、年に3回の全体会合にて、FATFの活動に関する事項を決定している

3 ACMAS「The Assembly Las Vegas」Webページ

4 ACMAS「The Assembly Canada」Webページ

【図表1】「The Assembly Canada 2024」のアジェンダが記載されたパネル

1. 昨今の金融犯罪の動向

1.1 日本の金融犯罪の動向-SNS型投資詐欺、SNS型ロマンス詐欺の急増

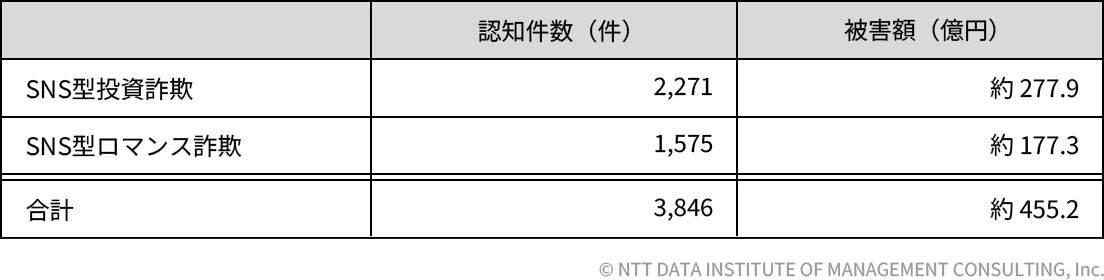

NRAによると、令和5年に発生した国内の詐欺による被害額は約1,626億円にのぼり、前年比85.4%増となった。この背景には、インターネットを利用した詐欺の増加などが挙げられる。特に令和5年下半期には、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害が急増し、同年の被害額は約455億円に達した。これは特殊詐欺の被害額(約453億円)を上回る水準である(図表2)。

「SNS型ロマンス詐欺」とは、恋愛感情や親近感を抱かせた上で投資に誘導し、投資金やその利益の出金手数料の名目などで金銭などをだまし取る詐欺である。近年はマッチングアプリやSNSなどの普及に伴い、非対面で行われる「SNS型ロマンス詐欺」が登場している。

【図表2】「SNS型投資詐欺」・「SNS型ロマンス詐欺」の被害発生状況(令和5年中)

【出典】令和6年「犯罪収益移転危険度調査書」1

こうした犯罪情勢の変化を受け、令和6年度版のNRAでは、マネー・ローンダリングの主体(暴力団、特殊詐欺の犯行グループおよび来日外国人犯罪グループ)のうち、「特殊詐欺の犯行グループ」を「匿名・流動型犯罪グループ」と捉えなおし、その組織体制や活動の特徴を分析している。また、被害が急増している「SNS型投資・ロマンス詐欺」などの資金獲得活動にかかる記載が追加されている。これらの詐欺は、匿名・流動型犯罪グループの典型的な犯行手口である。

警察庁によると、「SNS型投資詐欺」の手口の1つとして、著名人の名前や写真を悪用した偽の投資広告がインターネット上に掲載され、SNSへ誘導されるケースがある。被害者は、投資に関するメッセージのやりとりを通じて信用を深めた上で、最終的に「投資金」や「手数料」などの名目でインターネットバンキングなどを通じて送金させられる事例が確認されている 5 。

また、「SNS型ロマンス詐欺」の手口の1つとして、SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った相手と直接会うことなくやりとりを継続し、恋愛感情や親近感を抱かせた上で金銭などをだまし取る事例が報告されている 6 。これらの手口はいずれも非常に巧妙であり、1件当たりの被害額が1,000万円を超えるなど、高額被害が多いことが特徴である。

加えて、サイバー事案 7 にかかる情勢にも変化がみられる。令和5年のクレジットカード不正利用被害額は、過去最多の540.9億円に達し、インターネットバンキングに係る不正送金被害も過去最多となり、発信件数5,578件、被害額約87.3億円を記録した。さらに、フィッシング対策協議会によると、同年のフィッシング報告件数は、119万6,390件(前年比22万7,558件増)と過去最多となり、その多くがクレジットカード事業者、EC事業者を装ったものであった。

こうした情勢を踏まえ、令和6年6月18日に開催された犯罪対策閣僚会議において「国民を詐欺から守るための総合対策」8 が決定された。本対策では、「特殊詐欺」、「SNS型投資・ロマンス詐欺」、「フィッシング」を対象とし、関係機関・団体などと連携しながら政府主導で総合的な対策を推進することが明記されている。

このように、詐欺などの犯罪対策は日本における喫緊の課題であり、官民一体での対策強化が進められている。

5 警視庁・SOS47「特殊詐欺対策ページ-最新の詐欺(SNS型投資詐欺)」Webページ

6 警視庁・SOS47「特殊詐欺対策ページ-最新の詐欺(SNS型ロマンス詐欺)」Webページ

7 サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体および財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案

8 犯罪対策閣僚会議「国民を詐欺から守るための総合対策」(令和6年6月18日)

1.2 海外における金融犯罪の動向-進化するロマンス詐欺の手口

海外においても、日本と同様に「詐欺の撲滅」が金融犯罪対策の最重要テーマとなっている。

「Nasdaq Verafin 2024 Global Financial Crime Report」9 によると、2023年に発生した世界の詐欺被害額は4,856億ドル(日本円で約74.3兆円)10 と試算されている。このうちロマンス詐欺による損失は、38億ドル(日本円で約5,814億円)10 に上り、世界的に最も急速に拡大し、その手口が進化し続けている詐欺の1つとなっている。先述のカナダのカンファレンスに参加した筆者は、ロマンス詐欺の脅威が世界規模で高まっていることを再認識し、その手法や特徴を捉えるキーワードを把握した。

■ 長期間の信頼関係を悪用したロマンス詐欺『Pig Butchering Scam』と『CryptoRom』とは

その一例が「Pig Butchering Scam(豚の屠殺詐欺)」である。これは、長期間にわたり被害者と交流を続けて信用を得た後、大金を詐取するという手口であり、ロマンス詐欺の典型例である。名称の由来は、詐欺師が長期間にわたって被害者の信用を大きく育み、最終的に大金を奪う流れを、豚を太らせて最終的に解体・出荷する過程になぞらえたことによる。

さらに、ロマンス詐欺の手口の一つとして、被害者に暗号資産取引をさせた上で暗号資産を詐取する「CryptoRom」がある(図表3)。カナダ政府の詐欺対策センター(CAFC:Canadian Anti-Fraud Centre)によると、カナダでは2024年に「CryptoRom」に関する報告が154件あり、被害者数は149人、損失額は850万カナダドル(日本円で約9億円)11 に上ったという。

同国ではこのような詐欺に利用されるツールとして、マッチングアプリ「Hinge」、一部の国で提供されているFacebookのデートアプリ機能「Facebook Dating」、メッセージングアプリ「WhatsApp」や「Telegram」が挙げられる。特に「Telegram」は、一定時間経過するとメッセージが削除することができるため、秘匿性が高いアプリとして詐欺師に利用される傾向にある。

9 https://www.nasdaq.com/global-financial-crime-report

10 1ドル153円で計算(2月12日時点)

11 1カナダドル105円で計算(2月12日時点)

【図表3】CryptoRomのイメージ

【出典】The Assembly Canada 2024講演資料

■ 東南アジアの『詐欺センター』の実態-SNS型ロマンス詐欺の手口

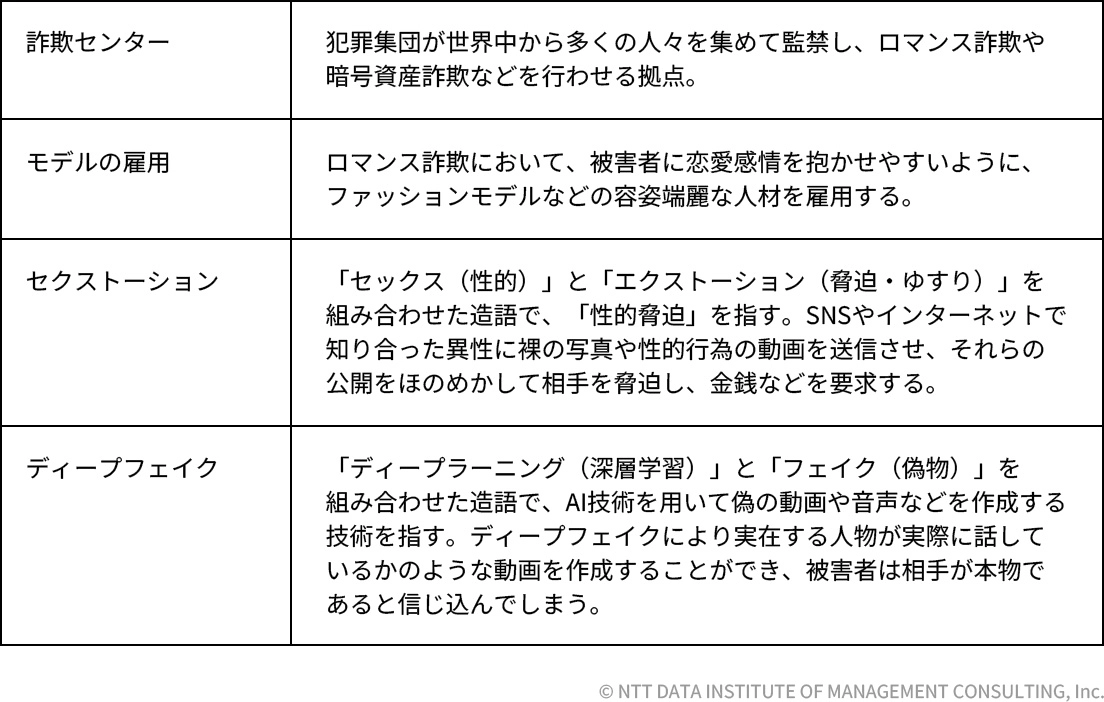

また、ロマンス詐欺の最新の特徴を捉えたキーワードとして、「詐欺センター」、「モデルの雇用」、「ディープフェイク」、「セクストーション」などが紹介された(図表4)。

「詐欺センター」とは、犯罪集団が世界中から多くの人々を集めて監禁し、強制的にロマンス詐欺や暗号資産詐欺などを行わせる拠点を指す。近年、東南アジアがその中心地となっている。先日も、ミャンマーで日本人の高校生2人が特殊詐欺に加担させられた後、保護されたことに加え、同国東部でも約3,000人の外国人が特殊詐欺拠点から解放されたことが報道された 12 , 13 。

犯罪集団はSNSなどを通じて偽の求人広告(高収入、住居や食事付きの特典があるなど)を掲載し、世界中から詐欺行為を行う人員を集めている。応募者(被害者)が犯罪拠点に到着すると、犯罪集団はすぐにパスポートを取り上げ、詐欺行為を強要する。被害者が逃走や抵抗を試みたり、ノルマを達成できなかった場合は、暴力を振るい、感電ショックを与えるなどの非人道的な扱いを行う。

また犯罪集団はITリテラシーが高く、複数地域の言語を話せる若者をターゲットにしている。ロマンス詐欺の標的に恋愛感情を抱かせ、より巧妙に騙すためにファッションモデルなど容姿端麗な人材を雇用するといったケースも報告されている 14 , 15 , 16 。

犯罪集団は、こうした拠点や人材を活用し、AIで生成した偽の動画や音声(ディープフェイク)を用いた詐欺や、相手の弱みにつけこむセクストーションなどの手法を駆使し、国境を越えた不正な資金獲得を敢行している。

12 NHK「ミャンマーで保護 日本人高校生 中国系の男の指示で詐欺加担か」(2025年2月21日)

13 NHK「ミャンマー 特殊詐欺拠点を捜索 “約3000人の外国人を解放”」(2025年2月23日)

14 NHK「ミャンマーなど東南アジアに集中 特殊詐欺の拠点 人身取引も」(2024年3月21日)

15 BBC “Hundreds rescued from love scam centre in the Philippines”(2024年3月14日)

16 BBC “Cambodia scams: Lured and trapped into slavery in South East Asia”(2022年9月21日)

【図表4】ロマンス詐欺のキーワード

このように、テクノロジーを活用し、人間の心理的な脆弱性(投資リターンへの期待や恋愛感情によって冷静さを失うことなど)をついた詐欺の脅威は、日本のみならず世界で顕在化している。

2. 金融犯罪対策の高度化に向けて

上述の脅威に対して、金融機関はどのように立ち向かうべきだろうか。

筆者は「サイロからコラボレーションへのシフト」と「テクノロジーの活用」という2つの観点が重要であると考える。以下では、それぞれの観点がなぜ重要なのかについて説明する。

2.1 サイロからコラボレーションへのシフト

新たな脅威や進化する手口に対抗するためには、自金融機関の内部をはじめ、金融機関同士、業界団体や規制当局などが連携して対策に取り組む必要がある。

現在の金融機関では、各部署や業務に最適化する形で情報、データ、ノウハウが管理されている。この背景には、これまで規制当局による要請や消費者保護などの法的・社会的要請に確実に対応するために、各業務に特化した組織やインフラを構築してきたことが挙げられる。しかし、悪用手口の複雑化や変化のスピードを踏まえると、もはや情報やノウハウが個別に管理されている状態では十分に対応できなくなっている。

このような個別最適化した状況は組織間でも見られる。金融機関同士は競争関係にあり、また業務の特性上、コンプライアンスやセキュリティについて厳しいポリシーを適用している。そのため、同業他社への情報開示には消極的であることが多い。しかし、こうした組織内および組織間の「サイロ化」は、金融犯罪対策の全体的なパフォーマンス向上にとってボトルネックになりかねない。新たな脅威や進化する手口に対抗するためには、金融機関は「サイロ」から「コラボレーション」にシフトすることが重要となる。

なお、筆者が参加したカナダのカンファレンスでも、カナダの金融犯罪対策において「サイロ」から「コラボレーション」へのシフトが重要であると議論されていた。特に「サイロを壊す」のではなく、各組織の有するリソースや強みを保持しつつ、全体最適を目指して「サイロをつなぐ」ことが重要であるという点が強調されていた。さらに、コラボレーションに向けた必要な取り組みも取り上げられた。以下に取り組みの具体例を3つ紹介する。

【コラボレーションのために必要な取り組みの一例】

① 組織間でのデータ共有に関する標準化や法令・ルールの策定

② 人や組織の協力を促すための枠組の構築

- 金融機関、規制当局、テクノロジープロバイダー、デジタルプラットフォーマーなどが協力して詐欺防止を図るためのプラットフォーム(官民連携による詐欺対策プラットフォーム)の構築・運用

③ 詐欺対策に従事する人材の育成

- 組織内でのトレーニングや外部組織との交流プログラムなどを通じた文化的ギャップの解消

- 金融機関などでゲートキーパーの役割を果たす人材に対する、最新の詐欺手口の教育 など

コラボレーションの効果が期待できる分野は、リスト照合や取引モニタリングなど多岐にわたる。その中でも、現在各国で検討が進められている領域の一つが「法人の透明性の確保」である(実質的支配者 17 の透明性確保)。この背景には、実質的支配者の透明性の欠如によって、不正行為やマネー・ローンダリングの温床となるリスクが存在していることが挙げられる。実質的支配者に関する正確なデータの収集と管理は、金融犯罪対策を効果的にするために不可欠であり、この点についてもカナダのカンファレンスで十分に時間をかけて議論がなされた。

17 実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等を指す。法人の実質的支配者に関する情報を把握することは、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATFの勧告や金融機関からの要望など、国内外で要請が高まっている

【実質的支配者のデータ収集と管理において必要な取り組みの一例】

① データの標準化

- 企業データ(所有者の氏名、支配比率、住所など)の一貫性を確保し、データの正確性を高めるために統一されたフォーマットの導入が必要

② フォーラムなどでの意見交換・意見形成

- 実質的支配者の透明性向上に向けた課題や解決策を共有するために、官民でノウハウの持ち寄りや意見交換が必要

③ 人材育成・教育

- 上記を企画・推進・運用するための人材の育成・教育が必要

例えば、すでにコラボレーションに向けて取り組んでいるカナダでは、詐欺や個人情報の詐取などに関する情報を収集し、それを基に国民に詐欺に関する情報を提供する組織「Canadian Anti-Fraud Centre(CAFC:カナダ詐欺対策センター)」が存在する。CAFCは、国内の詐欺捜査をより効果的に調整するため、「Financial Crime Intelligence Sharing Group(FCISG)」という情報共有組織を運営しており、カナダにおける金融犯罪に関する情報の交換を行っている。FCISGは、情報機関、法執行機関、金融犯罪捜査官間での情報共有を支援し、警察の捜査を調整する中心的な窓口としての役割を果たしている。

2.2 テクノロジーの活用

新たな脅威や進化する手口に対抗するためには、テクノロジーを活用した金融犯罪対策の効率化・高度化も欠かせない。金融機関は、新たな脅威や進化する手口への対抗に加え、法令などの確実な遵守に多大な時間とリソースを投入しており、常に負荷がかかっている。特に、昨今の金融犯罪の増加や手口の複雑化・巧妙化に伴い、従来のルールベースでの取引検知や人手による確認は限界を迎えつつある。

これまで多くの金融機関では、取引モニタリングシステムを使用して、取引や顧客属性などの条件に基づいた検知ルールでリスクが高い取引を抽出し、その後職員が1件1件確認する運用を行ってきた。しかし、金融犯罪の増加や手口の複雑化・巧妙化により、ルールベースでの取引検知に十分に対応できなくなっていることに加え、膨大なアラートを人手で確認することの負荷が経営に重くのしかかっている。このような実態を踏まえ、金融機関では金融犯罪対策の効率化・高度化が喫緊の課題となっている。

この課題への対策の1つとして、AIや機械学習、システムの活用が挙げられる。特にAIや機械学習は、金融犯罪対策において重要な役割を果たしており、不正な取引検知やリスク分析の高度化を実現しつつある。これにより、データ分析の効率化や深化が進んでいる。金融犯罪対策にAIを活用する利点は主に以下の通りである。

【金融犯罪対策にAIを活用する利点の一例】

① 大量かつ多種多様なデータの分析により、リスクの高い取引を抽出できる

- AIが顧客属性、取引履歴、取引の種類、時間帯、チャネル、頻度、金額などのさまざまな情報を分析し、従来の手法では発見しにくかったパターンや異常の傾向を把握できる。

- これにより、従来検知できなかった高リスクの取引を検知できるほか、既存の検知シナリオの見直しや新たな検知シナリオの検討が可能となり、不正な取引検知の高度化に繋がる。

② 取引のリスク度合いのスコアリングとその根拠となる理由を付与できる

- AIが疑わしい取引や不正取引の傾向を学習し、検知された取引のリスク度合いをスコアリングするとともに、その根拠となる理由を付与する。

- これにより、調査の優先順位付けやリスク度に応じた調査の深度調整が可能となり、リスクベースアプローチによる作業の効率化に繋がる。また、付与された根拠を顧客や規制当局への説明に活用できる。

なお、カナダのカンファレンスでは、金融犯罪対策におけるAIの活用には多くのメリットがある一方で、「データバイアスによる誤検知のリスク」、「プライバシー侵害のリスク」、「規制対応や社会的な説明責任に対する透明性の欠如」の課題も指摘された。これらの課題に対処しつつ、AIの利点を最大化するためには以下のような対応が必要である。

【AI活用において重要な取り組みの一例】

- AI活用に関する倫理規則の策定・周知

- 透明性の高いAIモデルの開発と、モデルの性能に関するドキュメントの整備による説明可能性の確保(秘密主義から情報公開へ)

- ハッカソンやPoC(概念実証)を活用したAI・データ分析スキルの向上、経営と技術の連携役を担う人材の育成

- 大規模なインフラ投資に先立つ、小規模環境での実験を通じた効果や安全性の検証

日本では、これまで金融機関は、各部署・各業務に最適化する形で金融犯罪対策が進められており、各金融機で個別に金融犯罪対策を講じていたため、それぞれの部署や組織が有するリソースを最大限に活用できていない可能性がある。昨今の新たな脅威や進化する手口に対抗するためには、自金融機関の内部をはじめ、金融機関間、業界団体や規制当局などが連携して対策に取り組む必要がある。

3. まとめ

新たな脅威や進化する金融犯罪の手口に対抗するためには、規制当局、金融機関、警察だけでなく、SNSをはじめとするデジタルプラットフォーマー、教育機関、顧客などと一体となって取り組んでいくことが求められる。具体的には、規制当局による法整備、金融機関内外での情報共有や人材交流、警察や金融機関、デジタルプラットフォーマーによる顧客への周知および啓発、教育機関による金融犯罪の教育などに取り組むことが考えられる。

こうした動きは既に進んでおり、直近では、全国銀行協会(以下、全銀協)が「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」の設置し、銀行間で不正利用の疑いのある口座情報を迅速に共有できる仕組みの構築を進めている 18 。この仕組みが実現すれば、情報提供を受けた銀行は同一名義人の口座開設を厳格に審査できるほか、取引モニタリングの強化に繋げることが可能となる。また、全銀協が設立したマネー・ローンダリング対策共同機構は、金融機関向けの業務高度化支援サービス 19(利用する金融機関がマネロンなど対策にかかる知見、経験、情報を持ち寄り、同機構がそれを整理した上で情報やノウハウを利用する金融機関に還元するサービス)を開始し、2025年4月には取引モニタリングなどのAIスコアリングサービス 20 の提供も予定されている。こうした仕組みは業界全体の知見を活かした取り組みであるため、多くの金融機関に共通する一般的な課題やニーズを広くカバーする設計がなされている。一方、個々の金融機関に特有のリスク環境や取引傾向までを捕捉することは難しいため、導入時にはこれら独自要素を考慮した運用がポイントになるだろう。

AIの活用は金融犯罪対策の効率化・高度化に寄与する可能性がある一方で、2.2 で述べた「データバイアス」、「プライバシー侵害のリスク」、「透明性の確保」といったリスクも伴う。このようなリスクに対して、国内では経済産業省と総務省が「AI事業者ガイドライン」21 を策定するなど、ソフトローによる対応が講じられている。近年はさらにAI活用に関する法制度の必要性についても政府の有識者会議「AI制度研究会 22」などで議論が進められており、今後の動向を注視しておく必要があるだろう。

最後に、カナダのカンファレンスでは、「金融犯罪との闘いは、競争優位性を追求するのではなく、情報共有が最も重要になる」という重要なメッセージが強調された。

筆者は、情報共有の手段の1つとして、カンファレンスへの参加が有効と考える。実際にカンファレンスには、規制当局、警察、金融機関だけでなく、決済代行業者やNGOなども参加しており、業界を超えた情報共有や議論が行われていた。このような業界横断的な交流は、自組織が抱える悩みに対してこれまでになかった新たな視点を得る機会となり、金融犯罪対策の新たなアプローチを生み出す可能性がある。我々は「知と技術」を集結し、新たな脅威や進化する金融犯罪の手口に立ち向かうため、多角的な視点とアプローチを組み合わせた取り組みを進めることが必要である。

以上

18 全国銀行協会「『不正利用口座の情報共有に向けた検討会』の設置について」(2024年12月26日)

19 マネー・ローンダリング対策共同機構Webページ「業務高度化支援サービスとは」

20 マネー・ローンダリング対策共同機構Webページ「AIスコアリングサービス」

21 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.01版)」(令和6年11月22日)

22 内閣府Webサイト「AI制度研究会」