私たちNTTデータ経営研究所では、企業がデジタル変革で成功するためには、既存の強みとデータを掛け合わせて新たな顧客価値を提供する「顧客価値リ・インベンション戦略」が必要であるとの考えのもと、デジタル技術を活用しビジネス変革を成功させるための支援を数多く実施しています。

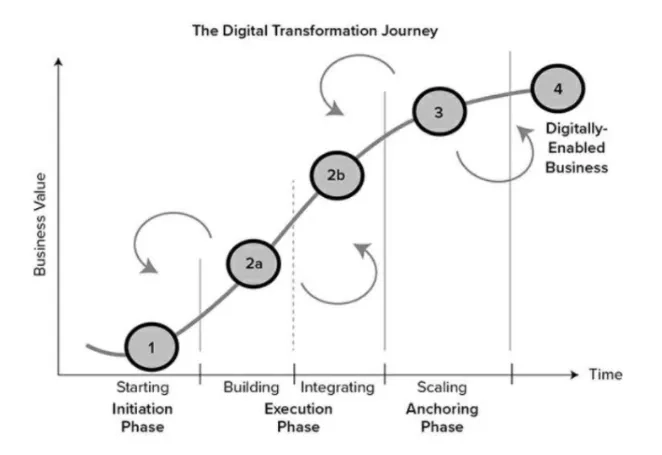

その中で、「デジタル変革は一過性のプロジェクトではなく、デジタル技術が組織の中に浸透・定着するまで続くジャーニー(旅)である」と書いた、デジタル変革の具体的な進め方を体系的に捉えた魅力的な書籍「HACKING DIGITAL」に出会いました。

著者のマイケル・ウェイド(Michael Wade)氏は、デジタル変革を成功させるには、経営者は「開始」「実行」「定着」という3つの段階の中で、自社がどのステップにいるかを認識し、To-Doリストとその優先順位を常にアップデートし続けることが重要であると主張しています。

そこでこの度、当社の考えとウェイド氏の考えについて意見交換を行いました。

デジタル変革のフレームワーク

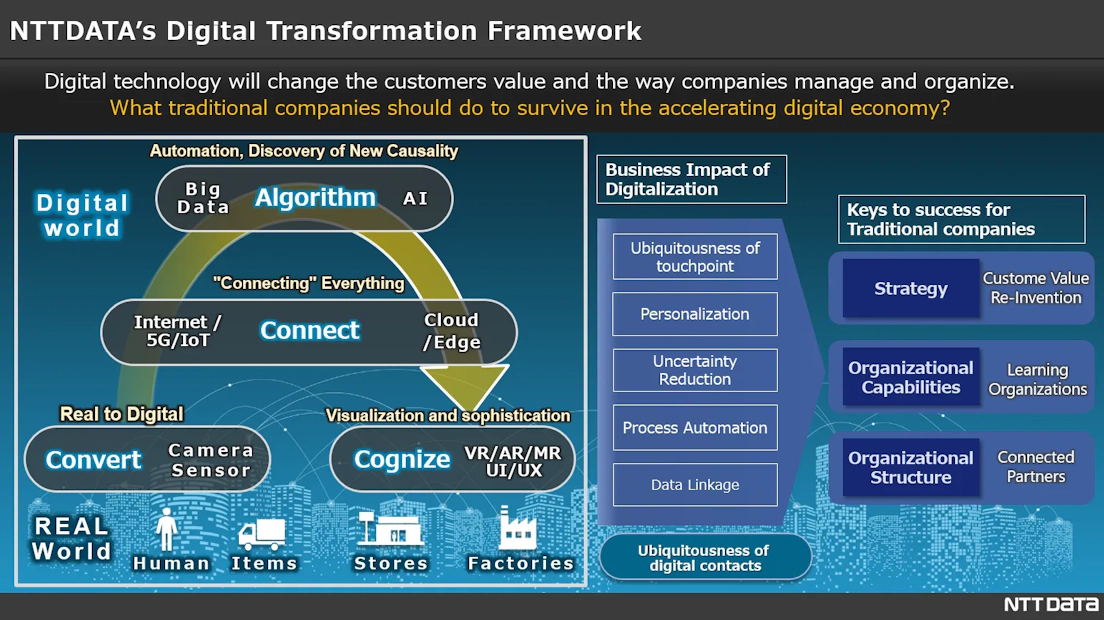

私たちは、デジタル技術を「Convert」「Connect」「Algorithm」「Cognize」の4つのカテゴリーに分類し、デジタル変革を考える独自のフレームワークを構築しています。そして、これらが組み合わさった時、社会と経済に大きなインパクトがもたらされると考えています。

このフレームワークの独自性は、タッチポイントのユビキタス性、パーソナライゼーション、データによる不確実性の低減など、デジタルによる経済的影響に基づいて、どのような戦略や組織能力、組織構造が求められるかを分析できることにあります。デジタル技術の進歩は、戦略、組織能力、組織構造の面で既存の大企業に大きな影響を与えるため、経営者には、影響を理解し、活用することが求められています。

一方で、日本の多くの企業は、デジタル変革をIT導入プロジェクトと同様に考えており、事業変革に必要な外部連携、ビジネスモデル変革、人財・組織変革の必要性まで考えられている企業が少ないという現状があります。これらの解決の一助になればとの思いで、今回は本書の中でも、「外部環境との連携」「ビジネスモデルの移行」「組織とリーダーシップ」の3つのテーマにフォーカスして議論を進めたいと思います。

外部環境との連携

まず、「外部環境との連携」というテーマから考えていきましょう。

著書の中では、デジタル時代においてどのように外部連携を実施すれば、デジタル変革を高度化できるか、お客様に新しい価値を提供できるか、つまり外部連携の重要性について述べられていました。

私たちも同様に、お客様の真の課題を解決するには、一企業の製品販売ではなく、外部のパートナーといかに連携し顧客体験を生み出せるかを考える必要があると考えています。自社の既存製品・サービスの領域に縛られないことが重要です。

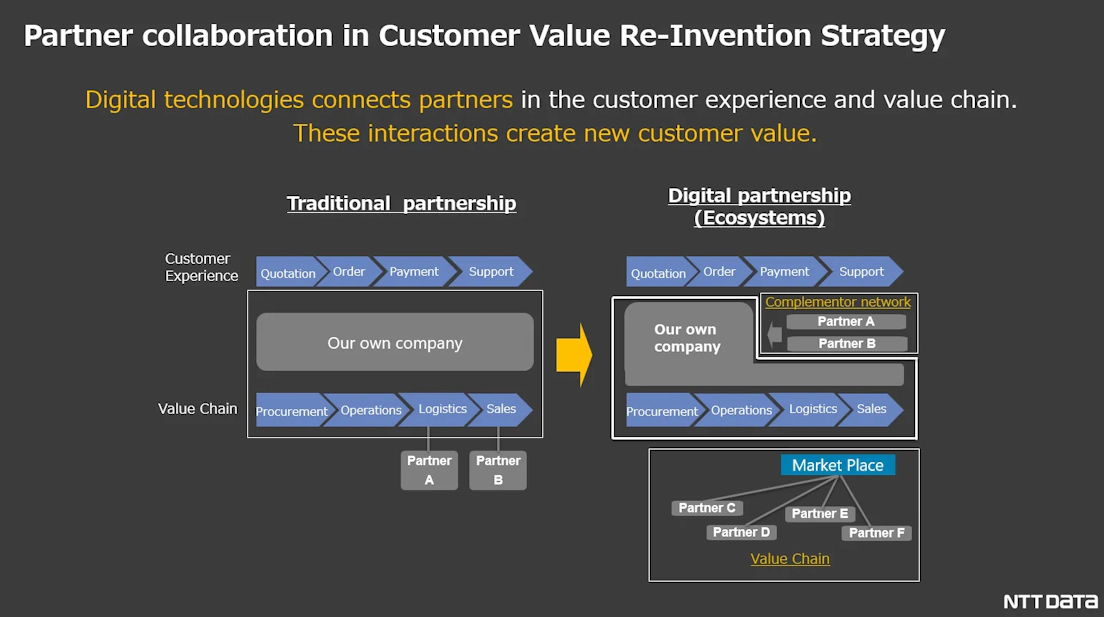

具体的に私たちは、デジタル変革における外部パートナーとの連携を、カスタマーエクスペリエンスと、バリューチェーンの観点で整理しています。

まず、顧客ニーズとして、スマートフォン等を入口に複数サービスをワンストップで受けるサービスの需要は益々高まっています。

バリューチェーンにおいては、デジタル技術の進展により、多くのコストをかけずに市場を通じてパートナーと柔軟に連携できるようになりました。

カスタマーエクスペリエンスにおいても、パートナーとの連携コストの低下により、顧客にエコシステムを通してパートナーのサービスを組み合わせた新しいサービスを提供できるようになっています。

今後デジタル変革において、ますます外部連携の視点が重要になると考えます。

さて、著書において、「企業のデジタル責任組織」という組織を紹介されていますが、なぜこのような組織が外部との連携に必要なのか、また、この組織はどのような役割を担っているのかお聞かせください。

私たちはこれまでに、戦略的な視点からのデジタル変革について本を何冊か出してきました。一方で、未だに多くの組織が、実際に自分たちの組織をどう変革するかという日常的・具体的なレベルの課題に苦労しているのを目にしたため、その解決の一助となるように「HACKING DIGITAL」を書きました。

山口さんの仰る通り、組織変革の取り組みには、外部パートナーとの協力は重要です。ほぼ全てのデジタル変革は外部パートナーとの密接な連携を必要としますが、簡単ではありません。

特にご質問いただいた「企業のデジタル責任」とは、私たちが取り上げた新しい概念であり、この10年間に市場で見られた2つの大きな変化から生まれました。

1つ目は、「デジタル」です。デジタル技術が、ビジネスだけでなく個人生活にも影響を与えるようになり既に長い年月が経過しています。

2つ目は、「サステナビリティ」です。以前から耳にする機会の多い言葉ですが、個人や組織にとって重要となったのはここ最近です。しかし、今は「デジタル」と「サステナビリティ」の2つを融合して考える事が非常に多くなってきています。そしてこの変化こそが「企業のデジタル責任」の概念を取り上げた理由です。

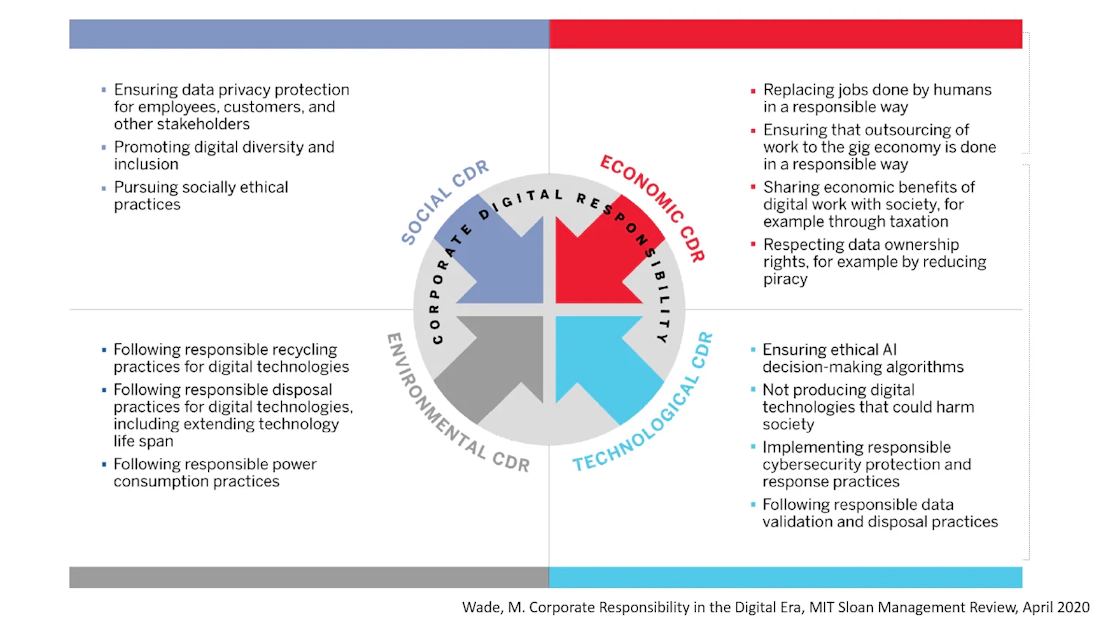

「企業のデジタル責任」には、様々な側面と課題があります。

まず社会的側面ですが、組織のデータ保護に関する問題や、デジタルに関する組織のダイバーシティ&インクルージョン等、多くの課題が残されています。また、経済的側面においては、データを収集し、収益を上げる際に公正・倫理的な手続きが取られているかという問題があります。

他には環境的側面として、テクノロジーが環境に及ぼす影響は大きく、地球全体の温室効果ガスの4%~6%はデジタル機器に起因するというデータや、他方で、デジタル技術の利用で温室効果ガスを最大20%削減できるというデータもあります。

様々な側面の課題がありますが、大きくは、デジタル、倫理、サステナビリティに絞られつつあります。しかし、根本問題は「それらの課題に対して組織はどのように対処するのか?」ということです。

今日、多くの企業に「デジタル」「倫理」「サステナビリティ」のチームがそれぞれ存在しますが、これらは互いに干渉せず、所属も異なるためシナジーも生まれません。

この状況に対し、社内に組織の倫理的側面やサステナビリティ側面を繋ぐガバナンスの仕組みがあれば、多くの企業にとって有益であると提案しています。

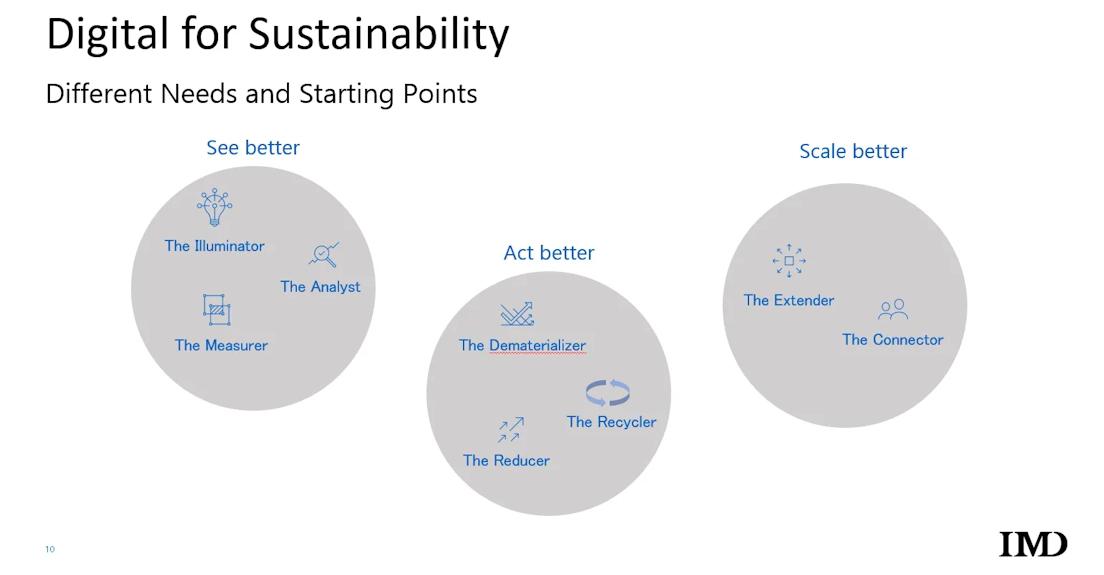

私たちは長い間、売上成長や生産性・効率性向上のためにデジタルを論じてきました。その重要性は今でも変わりませんが、更に、テクノロジーはサステナビリティ、倫理、社会的責任にも貢献します。

それには、テクノロジーを活用し組織や個人についてより多くのことを把握できるようにすることが重要です。センサーが収集したデータで影響を測定し、原因を分析する他にも、環境影響を減らし、社会的責任に関する目標を達成することも可能です。

また、脱物質化やデジタルツインの構築は、環境影響を大きく軽減する例です。また、リサイクルの改善や、製品の長寿化もテクノロジーによって実現することができます。更に、異なる組織にいる人々を繋ぐことで、それぞれのテクノロジーの共有も可能になります。

デジタル技術の活用により、社会的責任や倫理的目標、サステナビリティの取り組みを加速させる方法が数多く存在しますが、それらは各組織が繋がることではじめて可能になります。だからこそ「企業のデジタル責任組織」が必要になります。

ビジネスモデルの移行

次に、2つ目のテーマである、「ビジネスモデルの移行」に移りたいと思います。著書では顧客に価値を生み出す新たなビジネスモデルへの移行方法について記載されています。特に、デジタル変革が作り出す新たなビジネスモデルであるサブスクリプションモデルについて、たくさんの示唆が得られました。

また、興味深かったのは「バランスの取れたデジタル構想のポートフォリオ構築」について部分です。企業の経営者にとって複数のデジタル変革の取り組みをどのように位置づけ、整合性を取っていくかは悩ましいポイントだと思います。

これに関して、私の考えをお話しします。

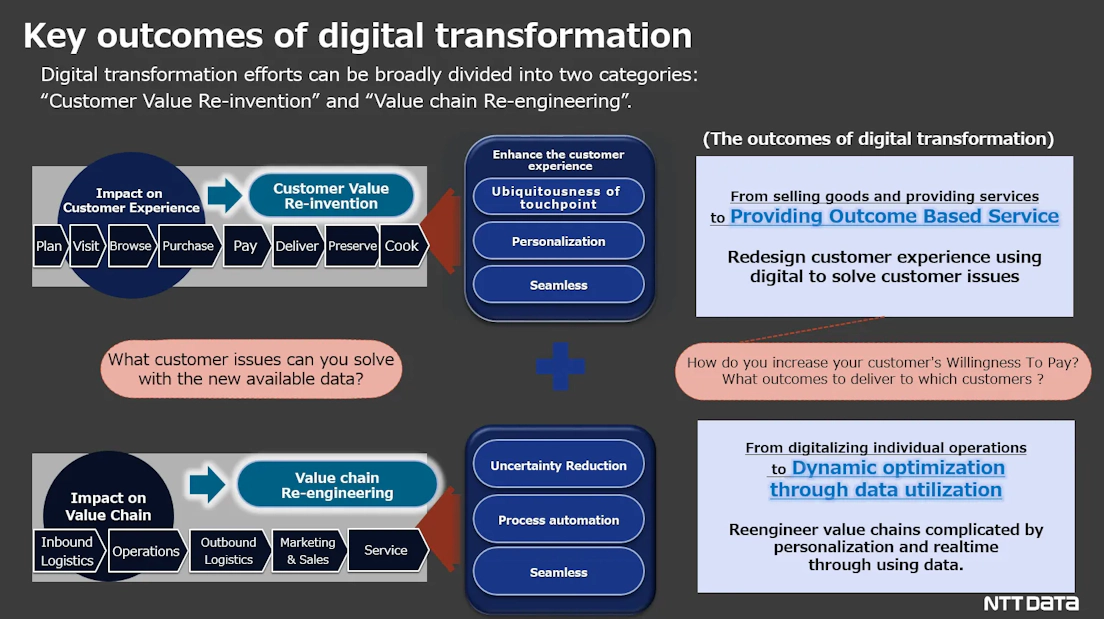

私たちは、デジタル変革の取り組みの最終的な成果は、「顧客価値リ・インベンション」と「バリューチェーンのリエンジニアリング」の2つに大別できると考えています。

「顧客価値リ・インベンション」は現在の顧客接点からカスタマージャーニーを理解し、分析することで顧客の真の課題を発見し、最終的にはその解決に必要な要素を導出します。単に製品やサービスを販売するのではなく、顧客接点やサービスをパーソナライズすることで、お客様の真の課題を解決することが重要です。

「バリューチェーンのリエンジニアリング」はパーソナライズやリアルタイム化により複雑化したバリューチェーンの問題に対処することです。データを活用してバリューチェーンを再構築し、不確実性によるロスの削減やプロセスの自動化を図る必要があります。

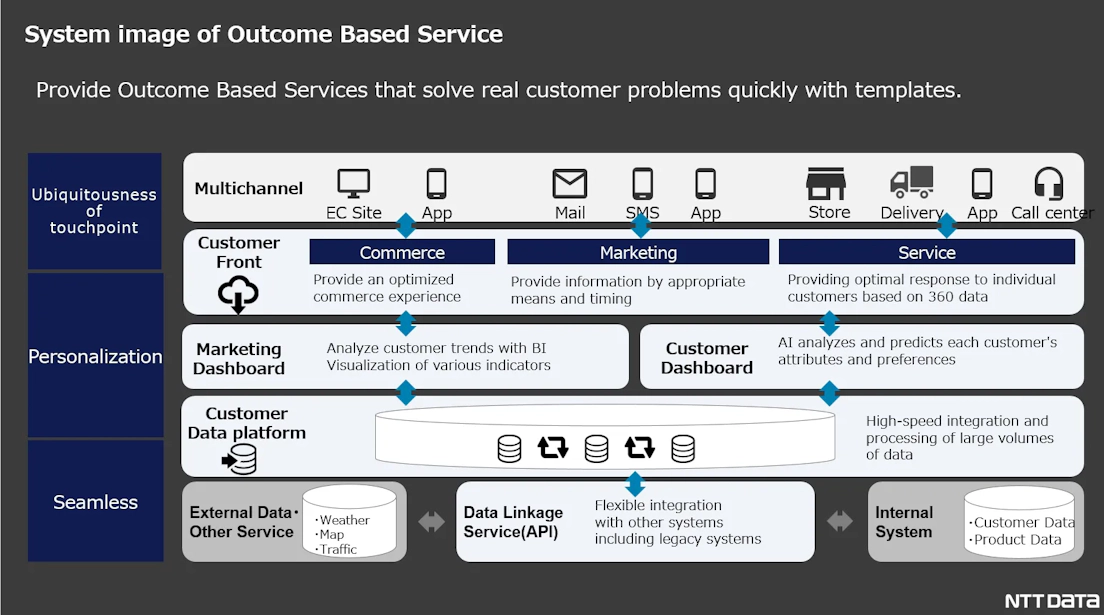

更に、ビジネスモデル変革を迅速に実現するようなシステム基盤の構築も欠かせません。

NTTデータグループでは、お客様の真の課題を解決するためのサービスを迅速に提供するため、テンプレート化を進めています。

ビジネスモデル変革について、考えをお聞かせいただけますか。

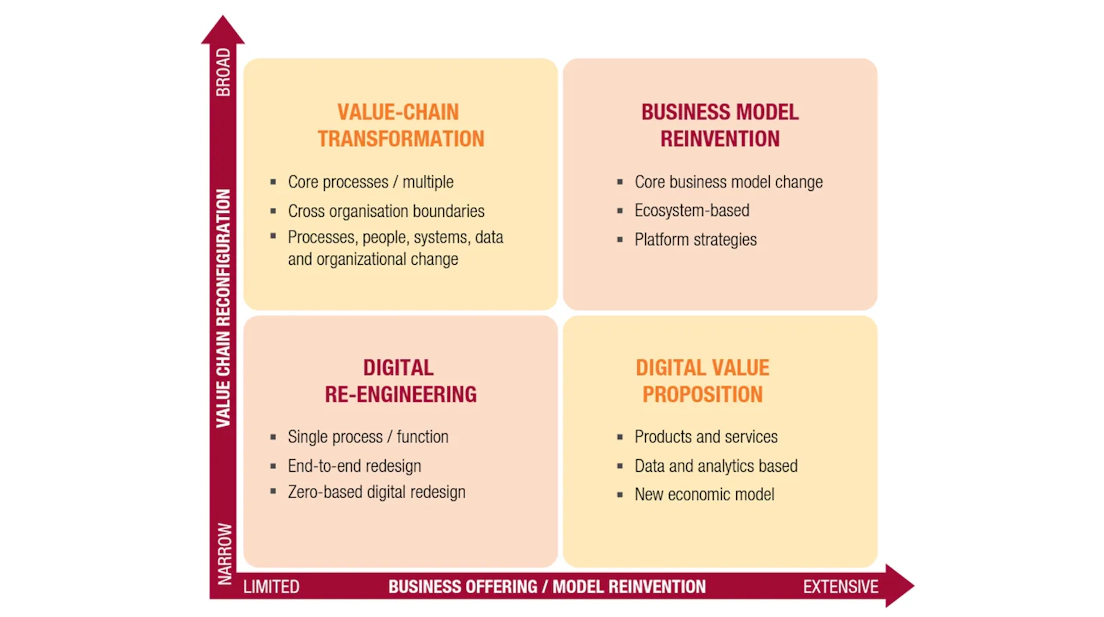

デジタル変革とは、様々な意味を包含しており、急激で大きな変革が全てではありません。

私たちは、デジタル変革は2×2で表せると考えております。左下象限を見ると、狭い範囲であることが分かりますが、悪いことではありません。プロセスの自動化や、ペーパーレス化、コスト削減、効率化、生産性・俊敏性向上と、デジタルを簡単に利用できる方法は沢山あり、素晴らしい効果があります。しかし、デジタルができることはそれだけではありません。

残念ながら、より広いバリューチェーンの再設計になるほどプロジェクトが複雑になり、人、プロセス、構造、インセンティブ、文化に関わる問題が発生し、実現難易度が上がります。

大きな変革には複数の部門が関わり、分野や部署の違いを超えて機能するプロセスが必要になります。しかし、多くの企業は縦割りの仕事に慣れているため、横断が非常に難しいのが現実です。

基本的に、デジタルツールやテクノロジーの効果は、規模によって実現されます。つまり、組織全体、そしてバリューチェーン全体でスケールアップしてこそ、真のメリットが得られるのです。

右上の象限に入ると、顧客関係やバリューチェーンを再構築する全く新しい方法を模索することになり、大きな効果が得られますが、一方で実現が最も難関でもあります。多くの組織は、左下の象限で停滞しています。テクノロジー部門やIT部門が大きな役割を果たすことのできる部分はここにあります。

デジタル変革によって抜本的な変化を起こしたいのであれば、組織に目を向ける必要があり、高次元且つ広範な組織改革が必要になるのです。

組織とリーダーシップについて

ありがとうございます。さて次は「組織とリーダーシップ」についてのお話しに移りましょう。

デジタル変革に求められるマネジメントとリーダーシップの特徴について、従来との違いに着目しながら、デジタル変革の取り組みを組織に拡大するには、どのようなマネジメント、リーダーシップが求められているのでしょうか。はじめに、NTTデータのフレームワークについてご紹介します。

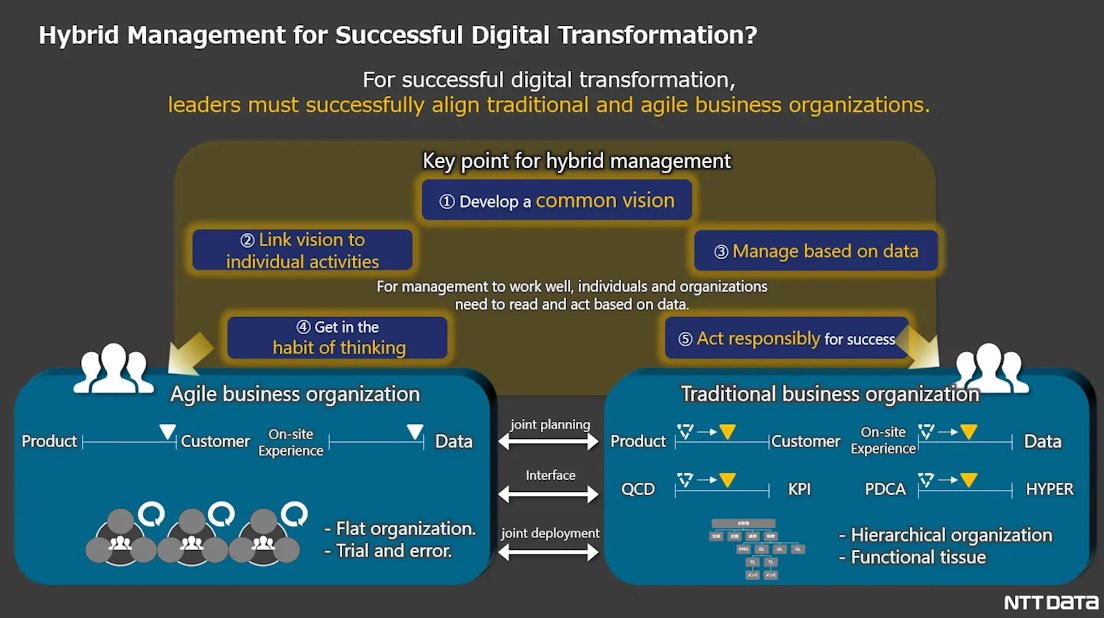

デジタル変革を成功に導くには、リーダーは従来のビジネス組織とアジャイル型組織を効果的に連携させる必要があり、次の5つの重要なポイントがあります。

①共通のビジョンをつくる、②ビジョンと個人の活動を紐づける、③データを基に管理する、④考える習慣をつくる、⑤成功のために責任を持って行動する

著書の中にも「成功するデジタルリーダーは、必要に応じて様々なリーダーシップスタイルをシームレスに切り替えなければならない。移行できるようにするには、従来のアプローチと創発的なアプローチの間の緊張をバランス良く保つことが要求される」と似た記述がありました。

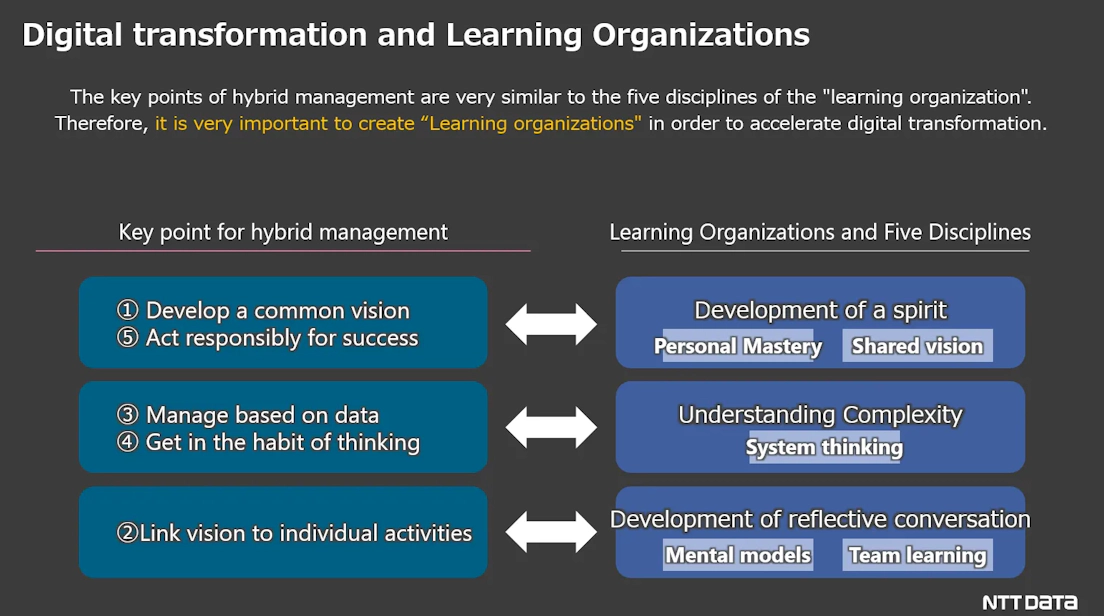

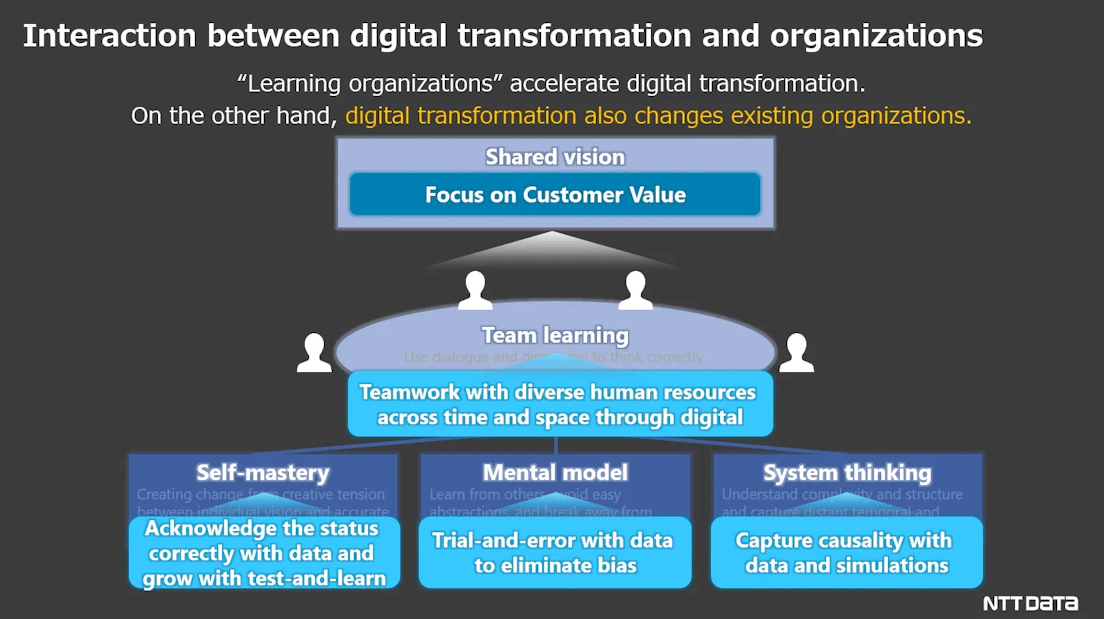

また私たちは、ハイブリッドマネジメント成功のポイントは、「学習する組織(Learning Organization)」の5ディシプリンと考え方が似ているため、デジタル変革を加速する上では「学習する組織」を作り上げることが重要だと考えています。

この点についても、著書の中に「長期的な課題は、自主学習の文化を作ることである。デジタルリーダーは、従業員が継続的に自己学習をする、という生涯学習の文化を育てる必要がある」という記載があり、非常に共感しました。

先述したように、学習する組織はデジタル変革を加速させるだけでなく、デジタル変革は組織の学び方をも変えるということです。つまり、デジタル変革を通じて強い組織をつくることができると考えています。

リーダーシップ・マネジメントの仕組みについて、ご意見をお聞かせ願えますか。

リーダーシップ・マネジメントについては、書籍の中でも非常に重要な部分であり、私たちの研究においても重要なポイントになります。

私たち個人も含め、デジタル化され不安定で予測不能な世界で生活しています。

山口さんの言う、「組織がデジタル変革を通して学習する組織になる」ということは企業だけでなく、個人にも当てはまると考えております。

人生を4分割した際、最初のフェーズは学習、2番目と3番目は実行、そして最後のフェーズは何もしない、というのが従来の考え方でしたが、これはもう通用しないでしょう。

今後は、生涯を通して学習し、成長を続けるべきです。なぜなら、私たちが教育を受けた段階で学んだことは、時代が進むにつれて使い物にならなくなるからです。私たちはプロとして仕事を続ける中で、学び、学び直し、忘れるということを続ける必要があります。

山口さんが仰っていた、従来の世界と新しい世界では、求められるリーダーシップのスタイルも異なります。伝統的な世界にいる経営者とは、様々な問題について考え、決断を下し、その決断を守りぬく人を指します。完璧であることに重点を置き、自分の直感・感性に非常に強い自信を持ち、指揮・判断に長けています。何をすればよいか指揮を執り、権力を握るようなリーダーシップスタイルです。しかし、今の新しい世界を見ると幾分か事情が異なります。

今のリーダーは、以前と比較し抵抗なく自身の考えを変えます。また、直感よりもデータを信用し、指示を出すだけでなく傾聴も得意です。よく人の話に耳を傾ける、謙虚な人が多いです。また、権力を共有することに喜びを感じる傾向にあります。他にも、長期的でレベルの高い目標を設定し、細部に重点を置く戦術を展開するだけでなく、戦術を時間の経過とともに柔軟に変化させます。

従来の世界と新しい世界との間にはこのような違いがありますが、これは単純なリーダー像の移行ではありません。従来のリーダー像の重要性がなくなるのではなく、新しいリーダー像が浸透し状況に応じて双方のスタイルが必要になってくるということです。

世界的なパンデミックのような大きな打撃が一定期間続く際には、従来のように権力を持ち、迅速な意思決定と指示ができるリーダーが必要とされます。また、従来のリーダー像が有効な時もあれば、新しいリーダー像が有効な時もあります。

今日におけるリーダーの課題は、多くの場合どちらか片方のリーダー像に偏っているため、2つのリーダー像をその時々の状況に応じて使い分けることが非常に難しいということです。

変化の激しい現代で組織を導くためにはどちらか一方が得意なだけでは不十分で、双方のリーダー像を併せ持つ柔軟性を身に着ける必要があります。

これは、組織の中にアジリティと柔軟性を構築する必要があるのと同様であり、自分自身の中にも両輪を構築できると、状況に応じてマネジメントやリーダーシップの方法を変えて柔軟に対応できるようになるでしょう。

調査からみる日本企業のデジタル変革の特徴と課題

ここに2つのデジタル競争力調査の結果があります。これらを読み解くと、日本企業のデジタル変革における課題と特徴が見えてきました。

1つ目の調査はIMDの「年間デジタル競争力ランキング」で、日本の良い点としては、ブロードバンドの普及、教師対生徒の比率、ロボットの普及などが挙げられます。

一方で、国際経験、デジタル技術のスキル、ビッグデータの活用などは課題として挙げられ、特に、ビジネス・アジリティが低いという課題があります。ビジネス・アジリティとは、変化に柔軟に対応し、時代に合わせたテクノロジー導入や新たなビジネスモデル構築を行う能力を指します。

2つ目の調査は、NTTデータ経営研究所がIMDの支援で実施したデジタル変革に関する調査です。この調査では、欧米企業と日本企業のデジタル破壊に関する認識の違いが見られます。具体的には、欧米企業ではデジタル破壊がすでに始まっていると回答する人が過半数であるのに対し、日本企業では今後1年から3年の間に始まると回答する人、「わからない」と回答した人が多数を占めていました。

また、デジタル破壊による悪影響を心配する企業の割合は日本企業が欧米企業よりも高く、デジタル破壊に対して悲観的な見方をしているという傾向も分かりました。また、日本企業のビジネス・アジリティが低いという傾向はこの調査でも確認できました。

日本企業にとってこのビジネス・アジリティの向上は大きな課題ですが、そのためにどのような取り組みが必要か、アドバイスをいただけますでしょうか?

日本は、工場の自動化などを筆頭にテクノロジーに関しては世界トップクラスですが、ビジネスカルチャーの進化が課題になっていると考えます。これは、国際経験の豊富な経営者が比較的少ないことも一因です。ビジネス・アジリティを向上するには何が必要なのかを考えると、3つのことに集約されます。

1つ目は、外部環境だけでなく内部環境も含めたビジネスの周囲に起こる変化、次の破壊的脅威がどんなものかを見る目を養うことです。これを「ハイパーアウェアネス」といいます。

2つ目は、データを意思決定に活用する「情報に基づいた意思決定」の強化です。

3つ目は、意思決定を速やかに実行段階へ変換することです。

私たちの日本企業研究では、3つ目が一番の障壁です。日本の大企業の多くは、意思決定機関の数が多く、意思決定や行動に時間がかかります。行動が遅いと、他社に先を越されビジネスチャンスを失います。ようやく実行となった時点ではすでに世の中が変わり、意思決定時に必要とされていた行動はもはや役に立ちません。

だからこそ、ハイパーアウェアネスを磨き、迅速に意思決定・実行する能力を磨いていく必要があります。

欧米の企業と比較して、日本の企業が意思決定または実行において時間がかかることは、これらの結果からも分かりました。日本の企業はまさにデジタル社会に適合する組織文化・マネジメントに移行中の段階だと私は思っています。有益なアドバイスをありがとうございます。

最後に、日本社会について。

日本は、素晴らしいテクノロジーがあり、教育制度があり、強靭です。基盤となるものは全て揃っています。今日お話ししたような「文化、プロセス、新たな考えの統合」など、いくつかの点に集中的に取り組むことで、日本の組織は今の不安定な世界の中でも、極めてアジリティに富んだ成功した組織になれると考えています。

ありがとうございます。おっしゃる通り、高品質の製品を生み出すことのできる日本企業には、多くの強みがあります。組織を変え、デジタル変革に成功する十分な力があると、私も思います。

本日は、ありがとうございました。

対談動画はこちらからご覧いただけます。