1 はじめに ~「健康」に関する課題設定~

新型インフルエンザが猛威を振るい、大きな社会的な価値観や生活様式の転換が「感染症」をきっかけに起こり得ることを世界中が体感した数年間であった。しかし、国が国民の健康づくりを行うということは、「感染症対策」とイコールの時代が古くから続いていた。

古くはペスト、マラリア、スペイン風邪(インフルエンザ)など、過去に発生したパンデミックはことごとく感染症であり、国民の健康を守ること=感染症対策であった(Public health 1.0)。特にペストは、不衛生な環境により増殖したネズミなどが介在し、感染が広がることから、対策としては下水道の整備など、街づくりと表裏をなす政策だった。その後経済的な発展とともに環境整備が進み、豊かな(清潔な)先進国では感染症対策から生活習慣病対策へと比重が移った。現在も基本的な政策は生活習慣病への対策に重きを置く国が多い(Public health 2.0)。

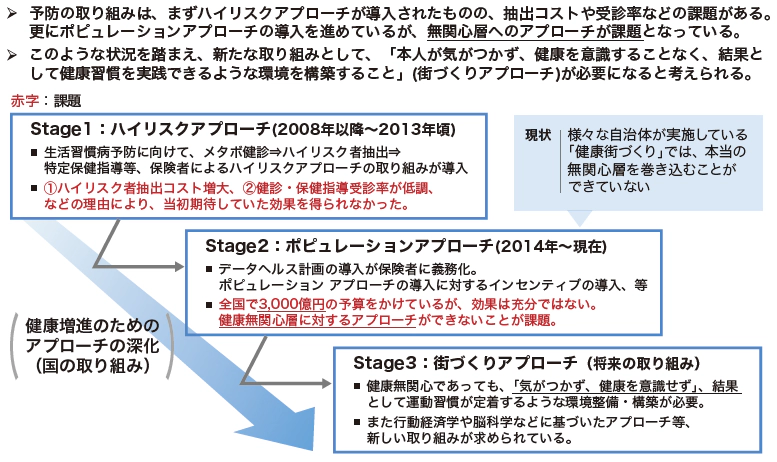

我が国の公衆衛生政策を見ると、まさに2008年のデータヘルス計画の開始がPublic health2.0の取り組みに該当する。その計画に沿って、生活習慣病の予防に向けたハイリスクアプローチの採択(健診受診によるスクリーニングと保健指導の組み合わせ)を端緒とし、その後さまざまな受診勧奨や特定保健指導アプローチが保険者などを中心に検討され、取り組まれている。現在は、ハイリスクアプローチに限定せず、広く住民等の健康増進を進めるアプローチ(ポピュレーションアプローチ)を平行して取り組む自治体・保険者が多い。

この一連の取り組みの中で明らかになった事象は、次の2点である。一つめは想定以上に多い「健康無関心層の存在」、そして2つめはこの無関心層への行動変容アプローチの困難さであった。現在大きな話題となっている行動デザイン(行動経済学)は、人の意思決定の不合理さに注目し、そのメカニズムを明らかにすることを目指した学問であるが、本来極めて重要な価値である「健康になること」を目前に、行動変容を起こせない(起こさない)層が存在し、働きかけにも反応しないといった問題は、、行動デザインにおいても重要なテーマとなっている。

我が国の「健康」に関する課題は、健康無関心層を含む自身の健康に対してコストを払いたくないと考えている「多数」の人々の行動を変容させるための手法を明らかにすることと考えられる。この課題に対して、筆者は、個人の嗜好に合わせた健康行動を提示する【個別化アプローチ】と、無関心層が「自然に」「本人も気が付かないうちに」健康的な取り組みを行える環境を作る、つまり健康になれる【街づくりアプローチ】の2つが、効果的なアプローチになると考えている。本稿では、現在の健康の意味を見直しつつ、後者の街づくりアプローチの先進事例を紹介することで、今後の健康づくりのあり方について、街づくりの視点から考察する。

図1| 予防の取り組みの現状の深化

出所| NTTデータ経営研究所にて作成

2 健康になるとは?

まず、現在の健康の定義であるが、WHOによれば「健康とは、単純に〈病気ではない〉という身体的な面だけではなく、精神的、社会的にも満たされている状態を指す※1」とされている。つまり、一般にイメージされる食事や運動などの身体面の取り組みだけではなく、精神的な満足度を上げること(ストレスの軽減、十分な休養など)、および社会的な繋がり、他者との交流、経済的安定などを通じた健康づくりが効果的と考える。特に後者の観点では、地域づくり、街づくりの観点が健康にとって極めて重要な取り組みになると考えられる。実際に、静岡県の行ったコホート研究※2の結果、運動・栄養・社会活動の3要因と死亡率の関係をみると、社会活動を含む3要因すべてを満たす群は、51%も死亡率が減少するということが判明している。

更に、街づくり(街の環境整備)が住民の健康に寄与する可能性を示唆するエビデンスとして、多数の事例が報告されている。例えば、「公園の近くに住む人は、その他の住民の1.2倍頻繁に運動する」「可住地面積当たりの公園面積が大きい自治体の住民は、運動機能低下者が少ない」「標高差の大きい自治体と小さい自治体では、住民の転倒率に最大2倍程度の差がある(ちなみに転倒率が高い自治体は、転倒による骨折、介護利用となるケースが多い)」等々である※3。また海外事例で、無関心な行動変容の事例として、イギリスでは、政府が主導し、製パン会社の作るパンの食塩含有量を下げることで、住民の食塩摂取量を減らすことに成功したという事例もある。

これらの事例は、生活習慣病のリスクの高い住民を抽出し、個別に保健指導の勧奨を行い、指導、改善を進めるハイリスクアプローチ以外に、住民の環境を改善するアプローチ(街づくり)により、健康増進を進めることの効果の一端を示すものと考えられる。

※1 世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)より

※2 性別、年齢、体格指数、喫煙状況で調整したハザード比。H24/7/21 公衆衛生学会発表資料より「静岡県コホート調査結果」

※3 例えば、近藤克則「健康格差社会への処方箋」等参照

3 健康になる街づくりの先進的な取り組み

このような「健康」を意識した街づくりの取り組みは、国土交通省がガイドラインを出すなど、全国の自治体において広がりつつある。例えば、活動したくなる街の要素としては、都市空間が魅力的であることが重視されるが、一つ一つの都市空間がバラバラではなく、お互いにつながりを持ちながら、続いて散策したり、歩き続けたくなるような風景の連続的なつながり(シークエンス)を感じることのできる都市空間を整備することが重要とされる。このような観点で整備された例として、横浜市のウォータフロントの開発などがあげられる。

健康になる街づくりのアイデアとしては、従来の健康づくりの主体であった保健・公衆衛生系の取り組みに加えて、ゲーミフィケーション(歩くと楽しい、ポケモンGoのようなゲームとの連携)、色彩デザインや光(照明)の活用など、心理学や脳科学などの研究成果の活用が求められる。また、これまでの都市工学との組み合わせも当然必須である。更には、近年重視されているEBPM(証拠に基づく政策立案)の流れを鑑み、住民の健康行動をトレースし、効果検証するためのデータ収集の仕組みづくりなど、都市機能のDX化も求められるものと予想される。

このことは、街づくりを主導する自治体にとって組織横断的な取り組みが求められ、極めて難易度の高い事業になることを意味し、縦割りを超えるための(首長による)高度な意思決定が必要となる。大規模な予算を付けた事業推進が必要になる。昨今であれば、国が主導するデジタル田園(健康)都市構想や、スーパーシティ/スマートシティといった文脈で取り組みが進められることが予想される。

高齢社会が一層深刻になるとされている2025年に向けて、国民の健康づくりの取り組みを支援することは、国はもちろん、ほぼ全ての自治体にとって最重要課題として位置づけられている。従来の「ハイリスクアプローチ」「ポピュレーションアプローチ」を超えた第3の選択肢として、健康になる「街づくりアプローチ」に取り組む自治体がふえることで、多くの無関心層が自然と行動変容を実現できる社会の到来を願い、本稿の結びとしたい。