1.はじめに

岸田政権が経済安全保障を重点政策として掲げて以来、有識者会議を中心に多くの議論がなされている。令和4年2月10日現在、経済安全保障法制に関する有識者会議からは「サプライチェーンの強靭化」「基幹インフラの安全性・信頼性の確保」「官民技術協力」「特許出願の非公開化」の4分野が提示されており、この結果を受けて、政府は重要技術の守秘義務の規定も定めるとされている。

本稿では、この4分野の中で「特許出願の非公開化」に特に焦点を当てて、特許出願の非公開化が今後の研究開発活動にどう影響を与えるかを考察し、特に民生用と軍事用の両方の用途へ結びつくデュアルユース性※1を予見する方法についての私見を述べる。

※1 デュアルユース:一般的には複数の使用用途や目的を前提とする技術を指す言葉である。本稿では民生用と軍事用の両方に利用可能な技術を「デュアルユース」、他方、軍事用としてのみ利用される技術を「シングルユース」と呼称する。

2.特許出願の非公開化とその論点

一般的に、特許出願された発明は出願後1年6ヵ月経過後に公開される。その理由は、出願技術をいち早く公開することによって、産業の発展を促すためとされている。特許を出願した出願人はその発明の内容を公開することの対価として、特許登録された発明に関する独占権を与えられる。

一方で、公開されること自体がリスクになる発明も存在する。

例えば、防衛技術や国家機密に相当する機微情報を含んだ発明についての公開がなされてしまうと、他国への技術流出や大量破壊兵器をテロリストが開発することにつながる可能性がある。このような技術情報の特許出願を非公開化することで、技術流出などを防いでいこうという取り組みの一つが「出願特許の非公開化」である。

かつて我が国にも類似の制度が存在しており、軍事上機密性を要する発明が秘密特許として非公開とされていた。しかし、戦後の昭和23年にこの制度が廃止され、それ以来、特許出願された発明は例外なくすべて公開されることになっている。その一方で、海外に目を向けてみると、機微技術に関する特許出願の非公開化は比較的一般的である。

G20諸国の中で同様の制度がないのは日本とメキシコ、アルゼンチンのみとなっており、他の国では、多くの機密情報に関する特許出願は非公開とされている。諸外国で機微技術についての特許出願が非公開化されている一方で、我が国においては例外なく公開されている状況は好ましいとは言えず、早急に是正していく必要がある。

現在、特許出願の非公開化は、経済安全保障法制に関する有識者会議において特に①制度新設の必要性・制度の枠組み、②対象にすべき発明のイメージ、③機微発明の選定プロセスの在り方/④選定後の手続と漏えい防止措置、⑤外国出願制限の在り方/⑥補償の在り方について議論されている※2。

3.特許出願の非公開化と研究開発活動への影響

特許出願が発明の独占のために行われることを踏まえると、特許出願の非公開化が研究開発活動に与える影響は少なくない。例えば、検討を進めている研究開発が特許出願非公開化の対象となってしまった場合、発明の成果を活用したビジネスを行うことへの制限がかかってしまうためである。

非公開化によって得られなくなった特許収入を国が補償する旨の報道もあるが、クロスライセンスやアライアンスによるビジネス展開を踏まえると、非公開化の影響は特許収入に留まらず、特許収入の補償だけでは発明者が受ける制限を十分に補えるとは言えない。

では、特許出願の非公開化の対処となりうる発明としてはどのようなものがあるだろうか。先述の経済安全保障法制に関する有識者会議によると、「非公開の対象となる発明の選定に当たっては、公になれば我が国の安全保障が著しく損なわれるおそれがある発明に限定することに加え、経済活動やイノベーションに及ぼす影響を十分考慮するべきである」とされており、研究開発への影響は最小限にとどめるように配慮されているようである。

この中でも、核兵器の開発や武器のみに用いられるシングルユース技術については積極的にその対象とすべきとされている。一方、民生用と軍事用の両方の用途が想定されるデュアルユース技術については、経済活動やイノベーションへの影響が想定されるため、国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解している場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定するべきと提言されている。

以上を踏まえると、デュアルユース技術については、出願人に対し、事前の通知なしに非公開の対象とすることは想定しにくいと考えられる。

例えば、出願人が自己の出願の取り扱いに関し予見性を確保できることや出願手続きから離脱できることが検討されている。とはいえ、出願人自身が、事前に非公開化の可能性があることを念頭に置いておく必要があるだろう。

4.どういった技術がデュアルユース技術となりうるか

そもそもデュアルユース技術としてはどのような事例があるのか。公開情報を基に調査すると、例えば、①無人飛行機や自動運転技術は沿岸警備や国境警備、重要施設警備、施設のメンテナンス、②蓄電池は有事においても平時に活用する配電網から切り離したマイクログリッドの形成、③人工知能技術はロボット兵器から効率的な作戦立案、④医薬品や半導体の製造技術は有事に必要な物質や製品の生産・製造を行うための拠点として検討されている※3。

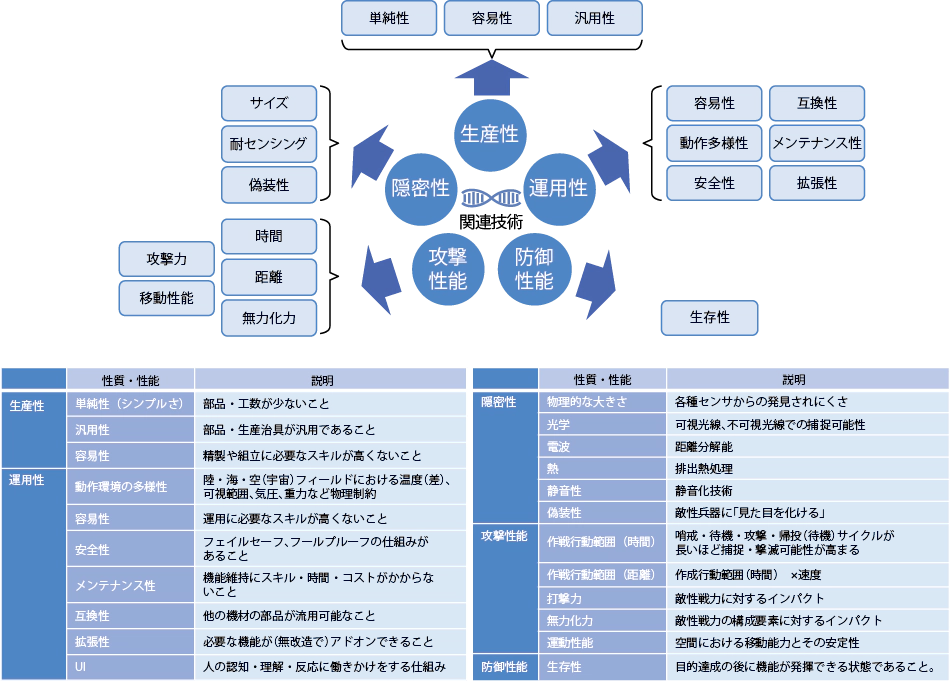

これらに関連する技術がデュアルユース技術として取り扱われる可能性が高い。ここで、これらの事例をベースにデュアルユース技術の要件となる機能や観点を深掘りしてみよう。公開情報から得られた軍事用途をベースに検討すると、有事に何かを生産・製造する「生産性」、平時とは別のコンディションでも技術を容易に活用できる「運用性」、相手に気付かれずに行動を行うことを目指す「隠密性」、相手に何かしらの危害を与える「攻撃性能」、相手からの攻撃を防ぐ「防御性能」のような観点が挙げられる(図1)。

図1| デュアルユースに求められる機能・観点※3

出所| 公開情報を基にNTTデータ経営研究所で作成

※3 各種ホームページを基にNTTデータ経営研究所作成

5.デュアルユース性を予測するには

では、自身が企画している、あるいは実施している研究開発がデュアルユース性を帯びる可能性があるかを検討することはできるのだろうか。厳密には軍事技術やデュアルユースについての有識者の助力を通して確認する必要があるが、特許情報を活用して簡易的に検討することもできる。

特許情報は発明の名称や発明の内容、実現する機能や用途、実施例などから構成されるものであり、複数の特許情報を組み合わせて統計分析することで、調査対象とするシーズの用途展開性や、シーズホルダーと相性の良いパートナーを探索※4するような際に活用される。

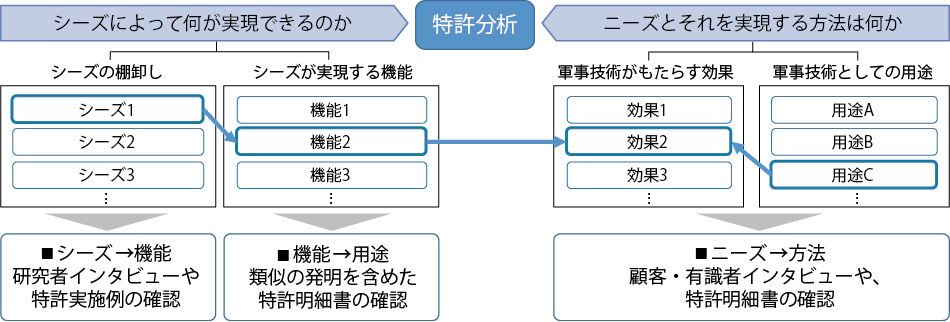

デュアルユース性の予測は、特許情報を活用した分析の中で用途展開性について検討する方法(用途展開検討手法)を応用して実施することができる。具体的には、調査対象とするシーズと機能・用途面で類似性の高い特許母集団を作成し、その母集団に対して図1で示したデュアルユース性と一致するかを簡易的に確認する。以下にその手法を示す。

- 社内にあるシーズの機能を棚卸しする。

- 1の機能をベースとして特許検索を行い、社内シーズと類似性の高い特許を抽出し、特許母集団とする。

- 2で作成した母集団に対して、デュアルユースに係る用途やデュアルユースに求められる機能が実現できるかについて分析を行う。

- 3の結果を基にデュアルユース性について判断する。

このプロセスの中で、特に難しいのが1である。理由としては、シーズが持っている機能の中には、シーズの所有者自身が気づいていない潜在的な機能も多いためである。このような潜在的な機能を抽出するためには、研究開発の際の気付きを足がかりとして機能に結びつけることや、シーズやその関連技術に関する特許に記載されている発明の効果や実施例を参考に抽出することが効果的である。

この方法を用いることのメリットとしては、シーズの機能やニーズを解決するための方法を客観的に判断することができる点である。インタビューではインタビュイーの常識や思い込みによって得られる情報が偏ってしまう可能性がある。その一方で、特許情報は、実験データや先行特許などの根拠のある情報で構成されており、複数の出願人の特許情報を統合することで、ある程度の客観性を担保することができる。

また、特許情報には実験データや用いている素材の情報、素材によってもたらされる効果などの技術情報が数多く含まれている。もちろん、この特許分析だけでは精度の高い予測は難しいが、特許分析の情報から仮説を立て、必要に応じて有識者へ仮説をぶつけることでデュアルユース性についての予測精度をあげることができると考えられる。

図2| 特許情報を活用したデュアルユース性の検討

出所| NTTデータ経営研究所で作成

6.おわりに

本稿では、特許出願の非公開化とその論点や研究開発活動への影響を起点として、特にデュアルユース性の予測方法について私見を述べた。研究開発を行っているシーズがデュアルユース性を帯びていたとしても、即座に研究開発やビジネス化の妨げになる可能性は少ない。

しかし、現在の研究開発では複数のプレーヤーとの協業を通して行うケースが増えていることや、異業種参入のようなケースが増えてきている。

このことを考慮すると、自身が持つシーズ、あるいは協業先が有するシーズがデュアルユース性を帯びているかの仮説を持つことは、その後の研

究開発やビジネス化のリスクを低減することにつながると考えられる。また、軍事技術に係りそうな部分については分割出願を行うなどの方法で、ビジネス等への弊害を事前に防ぐ手立てを講じることもできる。

特許出願の非公開化はこれから制度化されていく段階ではあるが、研究開発への影響を踏まえて、先手を打って動いていく必要があるのではないだろうか。