おでんの思い出=Fish meatballs

おでんが美味しい季節になった。

私には、おでんにまつわる強烈な思い出がある。2012年、IMF・世界銀行年次総会が東京で開催された際、私はマイクロファイナンス(ネットを活用した小企業・個人向け融資)の小分科会でスピーチを担当した。終了後、その仕事で親しくなったギリシャ人の友人を、個人的に夕食に誘った。彼は相応に日本通なので、場所は浅草のおでん屋さん「お多福」にした。狙い通り、彼はおでん初体験。大変喜んでくれたが、食べる前にいちいち確認が入る。魚のつみれを差し、「what’s this?」。私は苦し紛れに「fish meatballs」。竹輪に「what’s this?」、はんぺんに「what’s this?」…。私は次々に説明していくうち、ほとんど「fish meat〇〇」と答えていることに気づいた。それほど、東京のおでん種には練り製品が多いのだ。

練り製品の消費動向

練り製品とは、魚のすり身などを蒸したり焼いたり揚げたりして固めたもので、すぐ食べられる点がメリットである。骨や歯も使われるのでカルシウムなどの栄養素が含まれ、煮込み料理に入れると出汁や旨味が出る。一人暮らしや共働き家庭にとっても重宝する食材だ・・・と私は思う

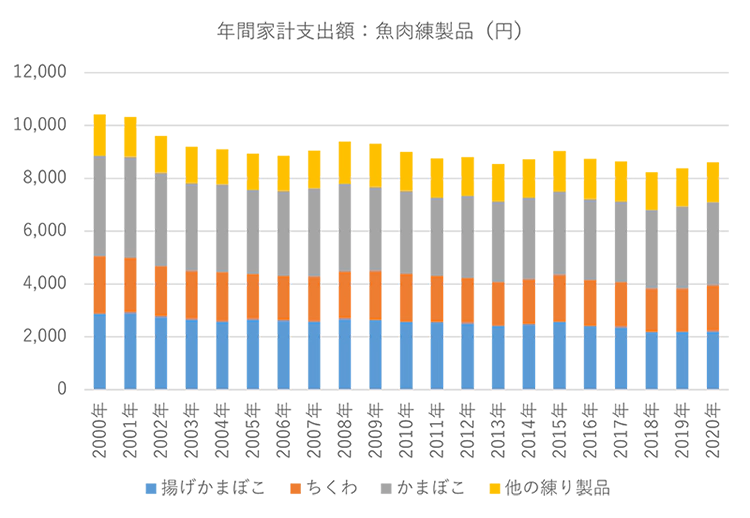

しかし、総務省の家計調査によれば、魚肉練り製品の一世帯当たり消費額は趨勢的に減少している(図1)。2000年の年間支出額は1万円強であったものが、2020年には8千円強と20年間で2割方の減少である。

<図1>魚肉練り製品への家計支出額

(出所)総務省「家計調査」。2人以上世帯の1世帯当たり年間支出額(円)。

需要減少の背景

魚肉練り製品需要減少の背景を、直感的に推測してみよう。仮説1は、日本人の魚離れ。仮説2は、家庭でおでんを調理する際の手間と煮込み時間の長さが敬遠されている。仮説3は、練り製品で使用される添加物が敬遠されている。

検証1

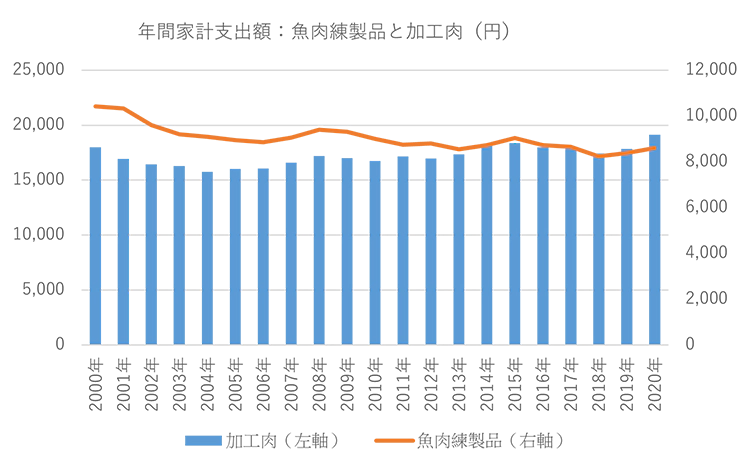

家計調査によれば、加工肉(ハム・ソーセージ等)への支出額はやや増加しており、2020年の支出額は19,000円と、魚肉練り製品(8,600円)の約2倍である(図2)。この点からは、仮説1(魚離れ説)が支持されると言えそうだ。加工肉にも添加物は使用されているので、仮説3(添加物説)は主因ではないように思うが、両者で添加物が敬遠されるなかでも、肉食化と魚離れが進んでいるものと考えられる。

<図2>魚肉練り製品と加工肉への家計支出額比較

(出所)図1と同じ。

検証2

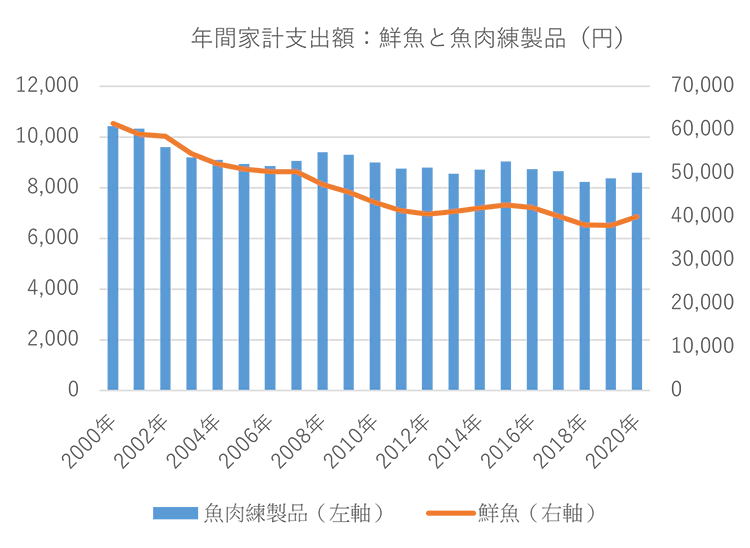

次に、練り製品への支出額は、鮮魚ほどは減少していない(図3)。魚離れが進む中でも、練り製品には根強い需要があることがわかる。ちなみに、紀文の家庭で作る鍋料理ランキングでは、20年以上連続でおでんが1位(図4)。また、クイーンズ伊勢丹のレトルト食品売上ランキングでは、1位こしひかりご飯、2位コーンスープ、3位おでん、である。料理としてのおでんに強い需要があるのは間違いないが、レトルトおでんの人気の高さは、家庭で一から調理する際の手間と時間の長さが敬遠されている可能性を示唆する。

<図3>鮮魚と魚肉練り製品の比較

(出所)図1と同じ。

<図4>鍋料理ランキング

(出所)紀文・鍋白書データ(2020年調査版) 鍋喫食率ランキング。

検証3

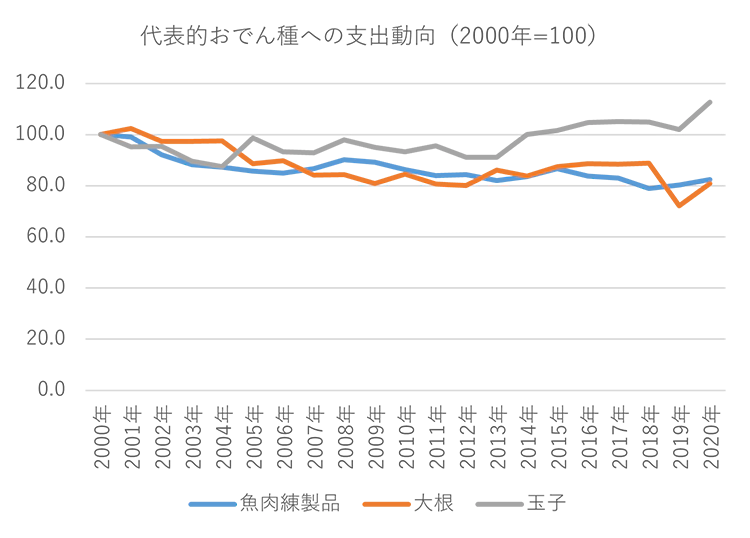

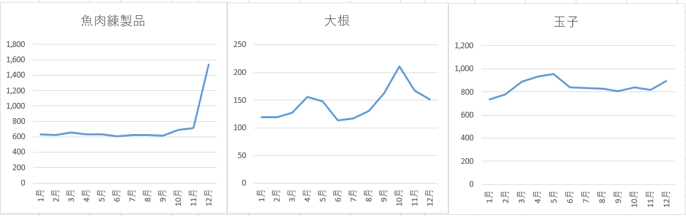

次に発想を変えて、代表的なおでん種として、魚肉練り製品と大根、玉子への家計支出動向をみよう(図5)。大根は魚肉練り製品並みに減少している。おでんの具に使うほか、魚を食べる際に大根おろしが欠かせないが、やはり魚離れが影響しているのだろう。また、切干大根や沢庵を家庭で食べなくなったことも影響しているとされる。

一方、玉子は増加している。玉子は、1年を通じて幅広い用途でコンスタントに需要があるからだろう。玉子との比較から、魚肉練り製品は、おでんの具材以外の需要が弱いことが示唆される。月別の家計支出額をみると(図5)、玉子は月ごとの変化が小さいのに対し、魚肉練り製品は12月に大きく偏っている。大根も秋から冬への偏りが大きい。

<図5>大根、玉子との比較

(出所)図1と同じ。2人以上世帯の1世帯当たり年間家計支出額を、2000年=100として指数化。

<図6>月別家計支出額の比較:円

(出所)図1と同じ。2020年における月別の家計支出額。単位円。

練り製品の需要回復策

以上の統計分析をもとに、練り製品の需要を増大させるための方策を考えてみよう。

第一に、練り製品はおでん種としての需要は強いので、冬場以外にもおでんの需要を喚起すること。例えば、冷やしおでんのような。

第二に、若年層を対象に、おでんの具材以外のコンスタントな需要を開拓すること。練り製品の「ready to eat」の特性は、酒のつまみとしての需要を生んでいるものの、子供のいる家庭で頻繁に食されているとは考えにくい。サラダの具などの副食として日常的に食べる用途を伸ばすことが有効だろう。添加物に関する対策(その削減と見える化)も必要である。

第三に、練り製品で、サンドイッチのような「お手軽主食」を開発できれば理想的だ。練り製品は、動物性たんぱく質としての魚肉のほか、カルシウム、DHA等の成分を含む。添加物の少ない製品であれば健康的である。例えば、無添加のはんぺんと野菜、チーズ等の組み合わせで、お洒落な「はんぺんサンド」を開発してはどうか。子供の魚嫌いを直すのに一役買うかも知れないし、炭水化物が少ないので、ダイエット食としても訴求できるだろう。

将来展望

日本人の肉食化傾向は当面続くものと考えられる。鮮魚や練り製品にとっては厳しい需要環境だが、生鮮肉や加工肉の生産・消費が将来も伸び続けるとは限らない。それは、畜産業、特に牛の飼育を通じたCO2排出量の大きさに内外で注目が集まっているからだ。農業・食品産業技術総合研究機構の荻野上席研究員の論文によれば、黒毛和牛の枝肉1kg当たりのCO2排出量は約23kg。その過半は牛のゲップで排出されるメタンガスだという。牛肉由来のCO2排出量は、豚肉由来排出量の4倍に相当するとされる(注)。

(注)2020年7月28日 東京新聞「バカにできない?肉の生産で出る温室効果ガス」

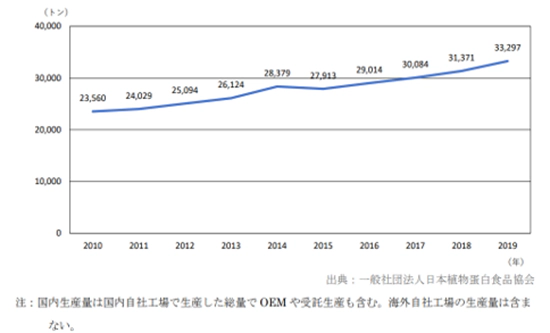

そうした中で、大豆ミートなどの代替肉の生産量が増加している。日本能率協会の調査報告書によれば、植物肉の原材料となる粒状大豆たんぱく質の国内生産量は、ここ10年間で40%超も増加している(図7)。2019年の生産量は3.3万トンと、加工肉(54万トン)、魚肉練り製品(44万トン)の10分の1以下であるが、脱炭素化に向けた動きが加速するなかで、今後代替肉市場は一段と拡大する可能性がある。

<図7>粒状大豆たんぱく質の国内生産量推移

(出所)日本能率協会「令和元年度 新たな種類の JAS 規格調査委託事業 調査報告書」(2020年3月)

日本では、魚離れvs肉食化というトレンドが続くなかで、健康という観点から加工食品の栄養素や添加物が注目されてきた。今後はこれに捕獲・飼育・製造・運搬プロセスでの「脱炭素」という軸が加わる。各業界が切磋琢磨し、消費者が吟味して、よりサステナブルな食品が普及していくことを期待している。

以 上