1.はじめに

黒の縞々と緑の渦巻

コロナ禍で二度目の夏を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回も色の話から。「黒の縞々」と「緑の渦巻」です。

夏は蚊の季節です。私は庭いじりが好きなので、結構蚊に刺されます。プーンという甲高い音を聞くと、反射的に「黒の縞々」を想像します。庭にいる黒の縞々の蚊は「ヒトスジシマカ」(下の写真)。日本に最も多く生息する蚊の一種です。

(出所)筆者が捕獲・撮影したヒトスジシマカ。

蚊を退治する伝統商品は、もちろん蚊取線香。落ち着いた緑色の渦巻フォルムは、芸術的でさえあります(下の写真)。

(出所)筆者撮影。大日本除虫菊社製。

蚊取線香の色

蚊取線香はなぜ緑色なのでしょうか?原料となる除虫菊の色ではありません。緑色の「金鳥」蚊取線香で有名な大日本除虫菊社によれば、蚊取線香の原材料を混ぜ合わせた色は薄茶色で、それに緑色の塗料を加えた結果なのだそうです。確かに、除虫菊の殺虫成分で作られた蚊取線香は薄茶色です(下の写真)。

(出所)筆者撮影。除虫菊成分で作られた蚊取線香。ユーアイ社製。

蚊の恐ろしさ~デング熱

蚊は、マラリアやデング熱などの病原を運ぶ媒体です。日本では、2014年8月に東京の代々木公園周辺で100名超のデング熱患者が発生しました。

<デング熱>

- 蚊に刺されることで感染するウイルス感染症。人から人へは感染しない。

- 急に高熱が出た後、通常は発症後2~7日で解熱・回復。

- しかし、まれに重症化してデング出血熱を発症することがあり、早期に適切な治療が行われなければ死に至ることがある。

- WHOの推計によれば、世界での年間感染者数は3.9憶人(無症状者を含む)、治療を要する患者数は9600万人。

- 重症型デング熱の発症国は1970年以前の9か国から、現在では100か国以上に拡大。

- 特定のワクチンや治療薬はない。

- 重症化した場合の致死率は、適切な治療がない場合は20%程度と高いが、適切な治療があれば致死率は1%未満に抑制できる。

(出所)厚生労働省、WHOの資料よりNTTデータ経営研究所が作成。

元々、日本(の蚊)にデング・ウイルスはいませんし、デング熱は人から人へは感染しない病気です。2014年の代々木公園周辺の事例は、渡航歴のない人々が大勢発症したことで注目を集めました。東京都による調査の結果、判明した感染経緯は驚くべきものです。以下に要約します。

<推定された感染経緯>

- 代々木公園にはヒトスジシマカが生息している

- 代々木公園に、海外渡航歴がありデング・ウイルスを持つ人が来た

- 公園の蚊が、そのウイルス保持者を刺して吸血し、デング熱媒介蚊となった

- その蚊は多くの卵を産んだ

- 1か月ほどで多数の成虫になり、代々木公園周辺で多くの人々を刺した

(出所)東京都感染症情報センター「代々木公園を中心とした都内のデング熱国内感染事例発生について」(2015年2月6日)

コロナ禍で、「人流」という言葉が重要視されています。上記の事例でわかるように、日本におけるデング熱の感染は、「国際的な人流」と「蚊の活動」という2つの要素に影響されます。そして、蚊の活動は温暖化の影響を受けます。つまり、デング熱は「経済のグローバル化」と「地球温暖化」という2つの潮流に影響されるものと考えます。

以下では、「国際人流」と「蚊の活動」という2つの要素に注目し、デング熱国内感染との関係を分析します。

2.グローバル化と国内デング熱

国際人流とデング熱

2014年の代々木公園周辺の事例は、海外渡航歴のない人が発症したという点で、69年振りの稀有な事例でした。しかし、2019年にも同様の国内発症がみられ、感染地は奈良または京都と推定されています。京都も奈良もインバウンド観光による国際人流が非常に活発な場所です。

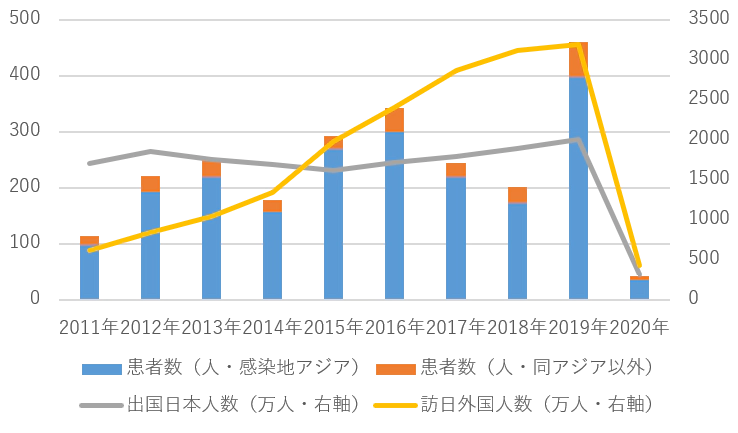

また、国立感染研究所によれば、海外渡航者が帰国後に国内でデング熱を発症する事例(輸入症例)は、毎年200人程度発生しており、2016年には1名の死亡が確認されました。特に、2019年の輸入症例は461人と、集計開始以降で最多を記録しました。2020年は43人と激減していますが、これはコロナ禍で海外との往来が制限された結果だと考えられます(図1)。

<図1>国内におけるデング熱患者数(輸入症例数)と入出国者数

(出所)国立感染研究所「日本の輸入デング熱症例の動向について」、日本政府観光局「訪日外客数」、「出国日本人数」より、NTTデータ経営研究所が作成。

逆説的ですが、コロナ禍は、グローバル化に伴う国際的な人流増がデング熱の国内移入に大きく影響することを浮き彫りにしたと思います。ただ、図1でわかるように、出入国者数とデング熱患者数は必ずしも正比例の関係にはありません。棒グラフが示すように、推定感染地の大部分はアジアなので、もう少し細かく分析してみましょう。

デング熱輸入症例の感染地

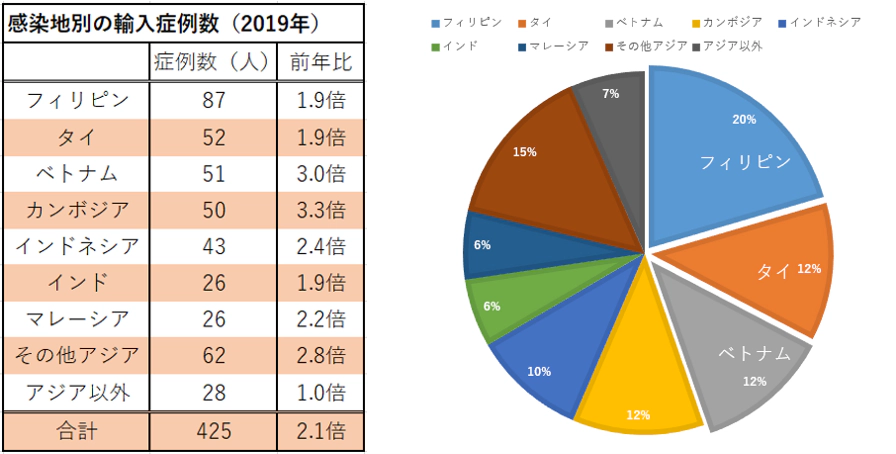

ここで、急増した2019年の輸入症例について、推定感染地(日本で発症した患者がどの国で感染したか)をみると、7割以上がフィリピン、タイなどの東南アジア諸国です(図2)。この年は、東南アジアの多くの国でデング熱が大流行しました。

<図2>輸入デング熱症例の推定感染地(2019年)

(出所)国立感染研究所「日本の輸入デング熱症例の動向について」よりNTTデータ経営研究所が作成。2019年の輸入発症例合計461件から、2か国以上訪問した事例を除く425件の内訳。

フィリピン、タイ、ベトナムとの関係

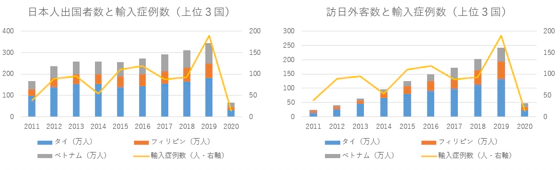

デング熱輸入症例における上位3か国(フィリピン、タイ、ベトナム)は、日本との経済・観光交流が近年著しく活発化している国々です。そこで、デング熱の輸入症例数と上記3か国との人流の関係をみましょう。

図3の左は、3国への日本人出国数と3国を感染地とする輸入症例数との関係をみたもののす。相関性は相応に高いことがわかります。右図は、3国からの訪日外客数との関係です。コロナ前はインバウンド観光客数が右肩上がりで増えていたため、輸入症例に対する説明力は高くはありません。ただ、いずれの人流もコロナ前は増加トレンドにあり、コロナ終息後にデング熱国内感染リスクの増大要因となり得ることには注意が必要です。

<図3>タイ、フィリピン、ベトナムとの内外人流と輸入症例数

(出所)国立感染研究所「日本の輸入デング熱症例の動向について」、JTB綜合研究所「アウトバウンド日本人海外旅行動向」、政府観光局「訪日外客数」、より、NTTデータ経営研究所が作成。

グローバル化の影響~まとめ

輸入症例の増加には、国際人流のみならず、海外での感染状況も影響します。2019年の輸入症例の大幅な増加は、東南アジア諸国での感染流行と、日本との人流増加の相乗効果によるものだと考えます。

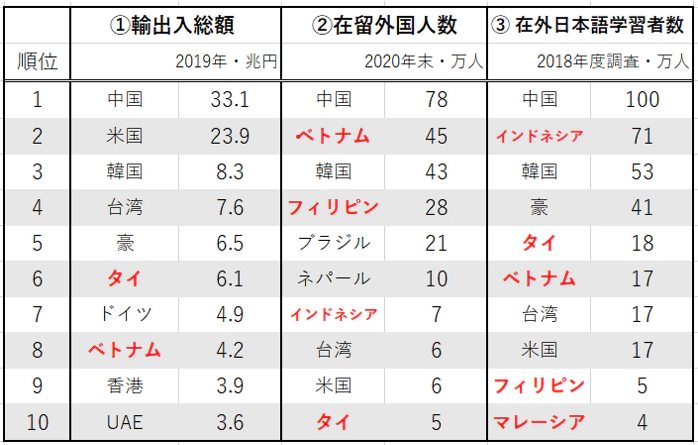

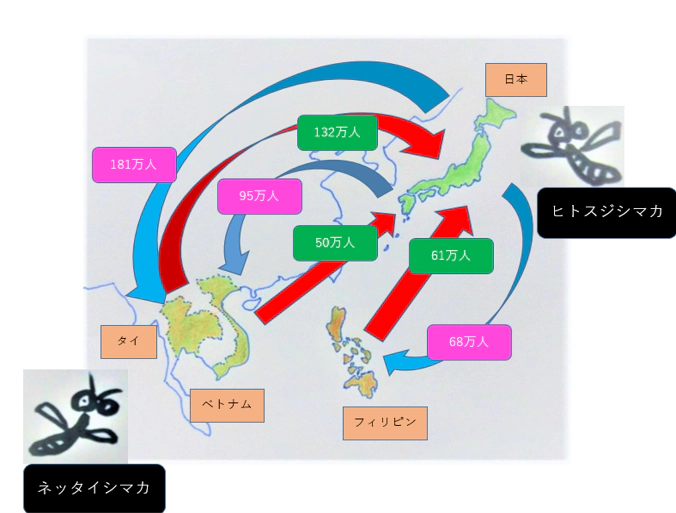

上記3国を含む東南アジア諸国は、日本と経済面や雇用面での関係が非常に深いので、コロナ終息後に再び国際人流が増えることは確実ですし、経済的には望ましいことです(図4)。

<図4>日本と東南アジア諸国との結びつき

(出所)①財務省、②法務省、③国際交流基金の統計を基に、NTTデータ経営研究所が作成。

政府は、これらの国に渡航する際は、デング熱予防のため、①蚊に刺されないように注意すること、②帰国入国時に体調が悪い場合は空港検疫に申告すること、を推奨しています。海外でデング・ウイルスに感染した人が、検疫をスルーした後に日本国内でヒトスジシマカに刺されると、国内感染が拡大するリスクがあります。

そこで以下では、日本における蚊の活動についてみてみましょう。

3.蚊の活動と国内デング熱

温暖化と蚊の活動期間

庭いじりをしていると、年々蚊に刺され始める時期が早まっていると感じます。実際、地球温暖化に伴い、蚊の活動期間が延びるとの調査結果が多数あります。ヒトスジシマカの活動が活発化する気温は25~30℃前後とされるので、温暖化の進行で日本はほぼ年間を通して蚊のパラダイスになりかねません。しかし、30℃以上になると蚊の活動が低下するそうです。

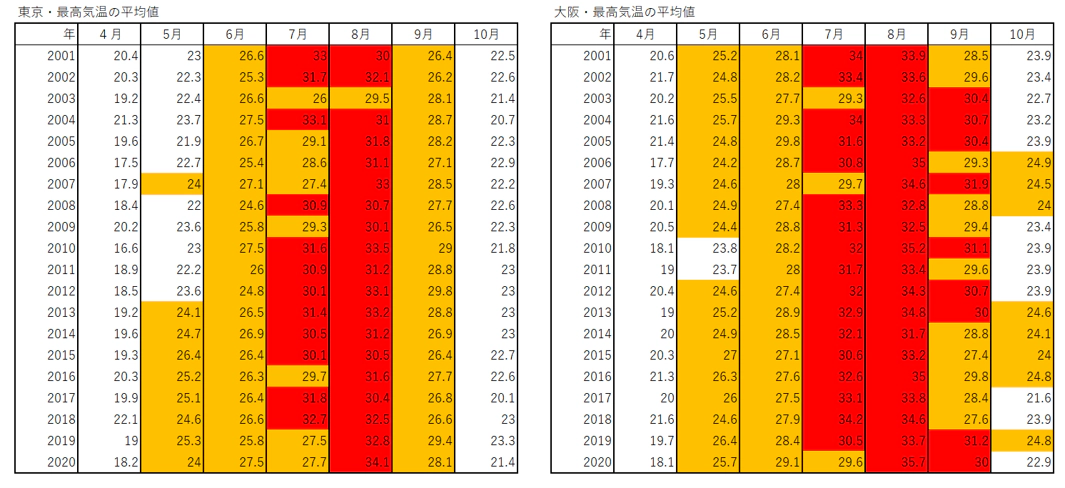

東京、大阪のヒートマップ

図5は、東京、大阪における4~10月の気温推移です。数字は日々の最高気温の月間平均で、24℃以上~30℃未満の月を蚊の活動活発期(=オレンジ)、30℃以上の月を停滞期(=赤)としました。次のことがわかります。

<東京=左図>

- 活発期の始期は2013年以降5月に早まっているが、10月は活発期には該当しない。

- 停滞期は8月のほか、7月も該当する年がやや増えているが、9月は該当しない。

<大阪=右図>

- 活発期の始期は5月、終期は10月にまで延びつつある。

- 停滞期は7~8月。9月も該当年が増えている。

<図5>東京、大阪のヒートマップ(4~10月)

(出所)気象庁データベースからNTTデータ経営研究所が作成。数字は観測地点「東京」「大阪」の日々の最高気温の月平均値。

温暖化に伴い、①蚊の活動に好適な期間が明確に拡大している一方、②蚊の活動が停滞する酷暑期も西日本では長くなりつつある、と言えそうです。温暖化により将来日本の気温があと1.5℃上昇すると、上表のオレンジと赤がますます増えます。だたし、②については、真昼が酷暑でも、気温が下がる朝夕の時間帯や日陰、エアコンが効いた涼しい室内では蚊は活動するそうなので、油断は禁物です。

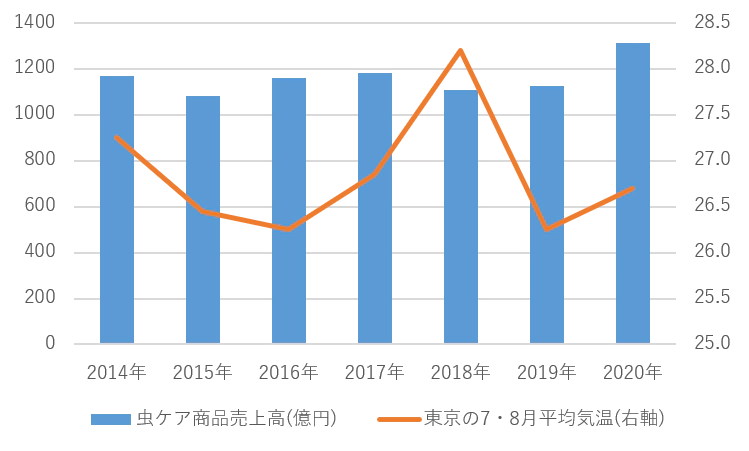

気温と蚊の活動の関係

次に、気温と蚊の吸血活動の関係をデータで分析してみましょう。蚊の活動そのもののデータは入手できなかったので、代替データとして、虫ケア用品売上高を使います。

アース製薬の公表資料によれば、2020年の虫ケア用品売上高は市場全体で1312億円と、前年比+16%も増加*しました(図6)。蚊の活動に適した気温の日が多かったうえ、コロナ禍による在宅時間の長期化、換気の励行などが売上増に寄与したと考えられています。

しかし、7月から猛暑だった2018年は、売上が明確に落ち込み、前年比マイナス6%となりました。蚊の活動は気温次第で変わることが示唆されます。

* コロナ禍での「巣ごもり需要」の影響も考えられるが、2020年度のドラッグストア売上高、チェーンストア売上高とも前年比は+5%程度で、虫ケア用品の売上の伸び(16%)はこれを大きく上回る。

<図6>虫ケア用品売上高と気温

(出所)アース製薬株式会社2020年度決算説明資料、気象庁データからNTTデータ経営研究所が作成。

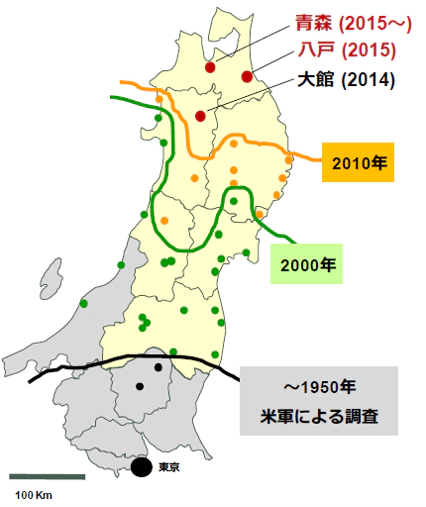

温暖化で広がる生息域

環境省の資料「地球温暖化と感染症」によれば、ヒトスジシマカが生息可能なのは、年平均気温11℃以上の地域です。かつては関東以南に限られていたヒトスジシマカの生息域は徐々に北に拡大し、今では青森県以南の本州全域が生息域となっています(図7)。

<図7>ヒトスジシマカの分布域の変化

(出所)国立感染研究所「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症の媒介蚊ヒトスジシマカの対策」(2019年10月)。●はヒトスジシマカの発見事例を示す。

温暖化が蚊の活動に与える影響としては、既にみた活動期間の長期化と生息域の拡大のほか、次のことも指摘されています。

- 冬季の気温上昇により蚊が越冬し、夏季に活動する個体数と密度が増加する。

- 降水量の増加や冬季の凍結減少が、幼虫の生育を促進する。

- 人々が半袖短パンなどの軽装で暮らす期間が長くなる。

温暖化の影響~まとめ

以上を整理すると、デング熱の国内発症が広がる場合の条件は、①「海外渡航者が蚊にさされて感染し、日本にウイルスが持ち込まれること」、②「日本でヒトスジシマカがウイルス保持者から吸血して増殖すること」、の双方が満たされることです。渡航先と日本における「人間×蚊」のチェーンがつながらないようにすることが重要です。国際人流を変えることは難しいので、蚊に刺されないようにする必要があります。

<図8>国際人流×蚊の連鎖

(出所)NTTデータ経営研究所が作成。数字は2019年の人流。ピンクは出国日本人数、緑は訪日外客数。

4.蚊に刺されないために

虫ケア業界におけるイノベーション

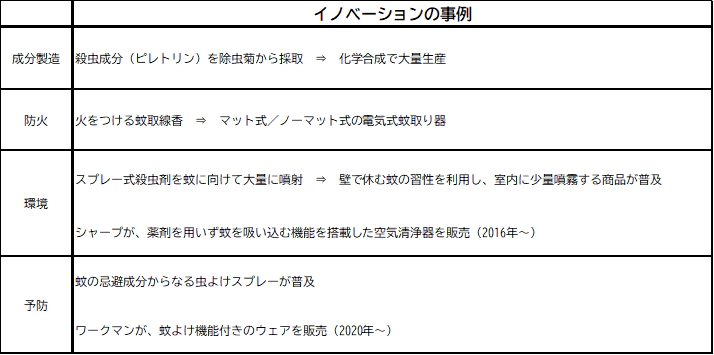

蚊を迎え撃つ虫ケア業界では、私が知るだけでも、次のように様々なイノベーションが進展しています。

<図9>蚊取り・蚊よけ分野におけるイノベーション

(出所)NTTデータ経営研究所作成

「虫ケア」イノベーションは、殺虫剤の大量生産という経済合理性の追求ステージから、虫の生態をより深く研究し、環境に配慮したステージへと進化していると思います。蚊に刺されないようにするための選択肢は、広がっているのです。

蚊の発生予防

ヒトスジシマカは都市周辺で繁殖します。家や工事現場などの周辺に、水のたまる器、タイヤ、空き缶、ブルーシートなどが放置されていると、少量の水たまりでも大量の幼虫が成長し、数週間~1か月程度で成虫になります。蚊の繁殖は「人災」による部分も相当あるのです。したがって、個人も企業も、上記のような人為的で無用な水たまりを作らないことが肝要です。

5.おわりに

今後も、グローバル化と地球温暖化の進展に伴い、日本への感染症の移入リスクは高まっていくものと予想されます。したがって、政策面では、感染症を媒介する生物への対処と感染予防、治療法の確立、国民への情報発信に注力する必要があります。

現在の科学技術の進化を踏まえれば、グローバル化による国際人流の変化と温暖化の進行はある程度予測できるものだと思います。新型コロナウイルスのように、突然のパンデミック発生は避けられないにしても、温暖化に起因する既往海外感染症の移入リスクには、科学技術をフル活用してプロアクティブに政策対応することが望まれます。

例えば、①日本の将来の温度変化を想定して、生態系の変化、熱帯・亜熱帯からの外来種の移入リスクを検討する、②将来の感染拡大が予測される疾病には、官民が協力して平時から国産ワクチンや治療薬を開発する、③空港や港湾の入国ゲートでは発熱センサーなども活用して体調不良者の検疫を促す、といった対策が考えられます。

最後に、私は本稿執筆を機に、室内用には蚊取り機能付き空気清浄機を、ガーデニング用には虫よけウェアを買いました。また、庭や通路に置いていた鉢受けの皿やバケツなどをすべて廃棄するか納屋に格納しました。今年はこうした対策で、緊張の夏を凌ごうと考えています。

以 上