はじめに

私は子供の頃、床屋の看板の「理容」という文字が「理客」に見えて、「りきゃく」と読んでいた(図1)。今でも時々そう見える。

<図1>子供の頃見えた床屋のイメージ

(出所)筆者画。

そして私には、床屋にまつわる切ない思い出がある。今から20年ほど前、東京の自宅から徒歩5分のところにある理容室Aに長らく通っていたが、勤務が多忙となり、暫く勤務先付近のカット専門店に変えた。その後、1年振りにA店に行ったところ、ご主人が「これお客さんのでは?」と帽子を出してきた。失くしたと思い諦めていたものだ。和風柄で、お気に入りだった(写真)。私はお礼の言葉とともに「これからは毎回ここに来ます」と本心から言ったが、ご主人は近く廃業するのだと言う。東日本大震災の影響で故郷に介護の必要が生じ、ご主人が帰るしかないとのことだった。

(出所)筆者撮影。

2012年以降は、自宅から徒歩10分強のB店に通い続けたが、B店は健康上の理由から昨年秋に廃業。後継者はいないとのことだった。そこでとりあえず、自宅から徒歩20分の駅周辺にあるC店を利用してみた。初めての理容室に入るときは、「注文がうまく伝わるか?」「仕上がりは注文どおりか?」などと、緊張するものだ。

それにしても、なぜ地元の理容室が次々と廃業するのだろうか?私の住む東京都杉並区は総人口も男性人口も増えている。しかも理容師は国家資格を要する技術職で、安全衛生性の問題もあるため、書店などと違ってデジタル化・ロボット化による淘汰の圧力を受けにくい職業だと思う。

そこで本稿では、理容室減少の背景について考えてみたい。

全国の動向

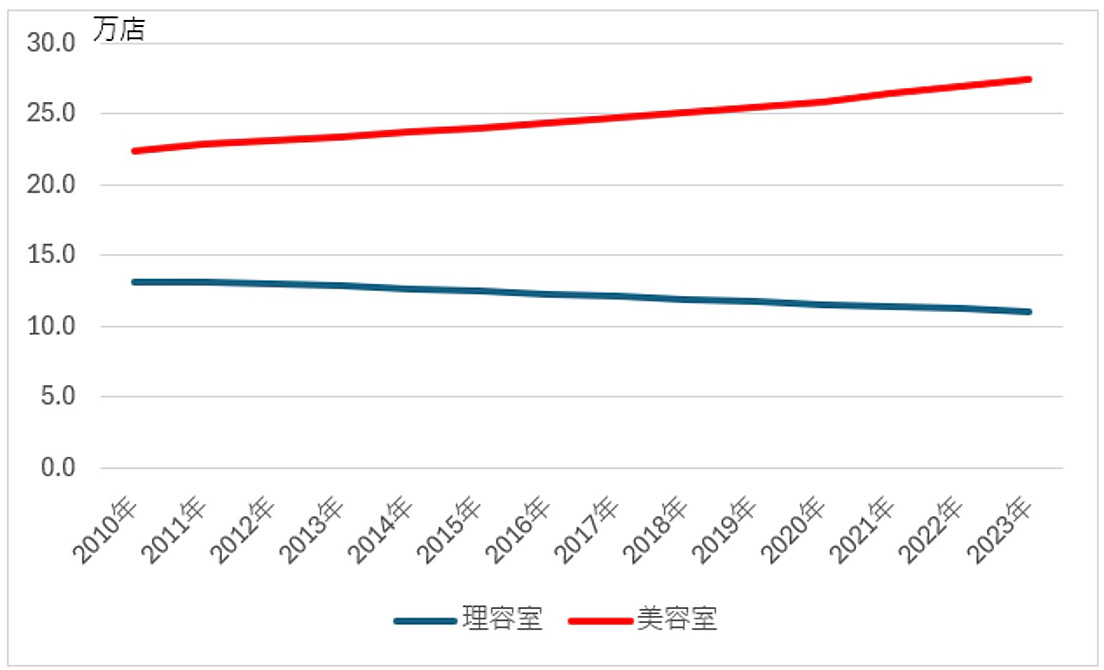

統計を調べたところ、全国でも理容室数は減少している。厚生労働省の「令和5年衛生行政報告例」によれば、2023年度の理容室数は11万店と、10年前に比べ1万7千店(約14%)も減少している。日本全体で人口減少が続いているので、全国での理容室数減少は人口要因とも考えられる。しかし一方で、全国の美容室数は増加を続けている。2023年度の美容室数は27万店と、10年間対比で約4万店(17%)も増えているのだ(図2)。

<図2>全国理容室数と美容室数の推移

(出所)厚生労働省「衛生行政報告例」から当社作成。

理容室だけが減少する要因

このように理容室だけが減少する要因としては、以下の点が考えられる。

(1)男性の美容室利用増

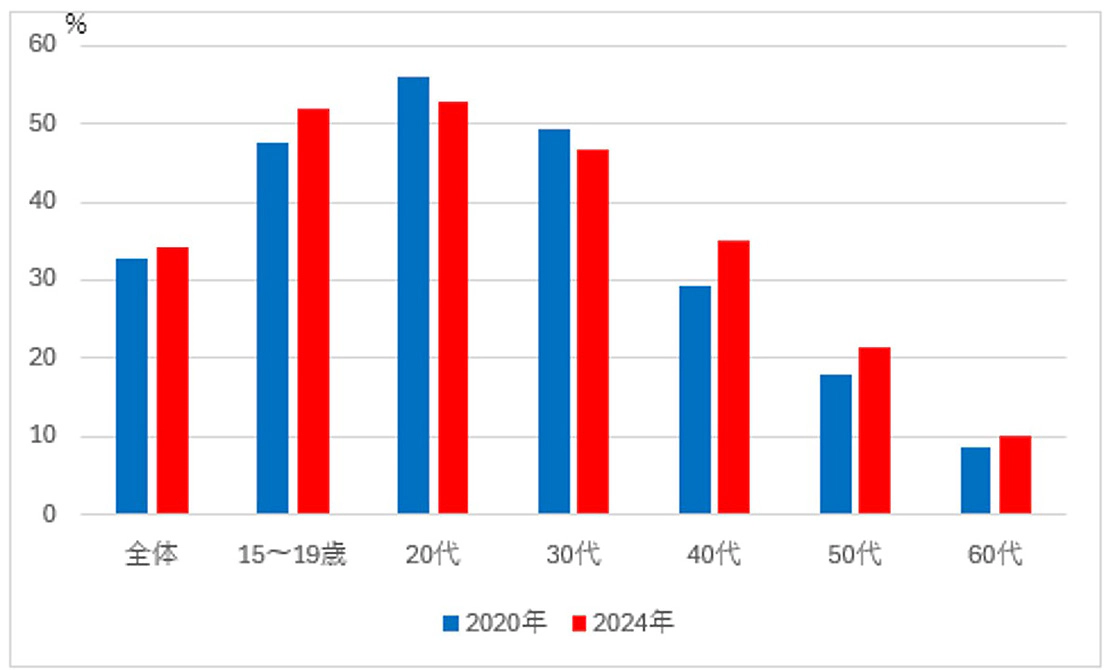

第一に、需要要因としては、美容室に行く男性の増加が挙げられる。ホットペッパー・ビューティの「美容センサス」によれば、2024年の男性の美容室利用率 * は34.2%と過去最高を記録した。年齢層別にみると、30歳代以下の利用率は50%前後と高いが、料金値上がりのせいか、5年前に比べると20~30歳代の利用率はやや低下している。40歳代は35%、50歳代は21%、私と同じ60歳代が10%と、年齢が上がるにつれて利用率は低下するが、5年前対比では、40歳以上はすべて利用率が上昇している(図3)。つまり、男性全体の利用率の上昇には、主に中高年齢層の利用増が寄与していることになる。

* 過去1年以内に美容室の利用経験がある人の比率。

<図3>男性の美容室利用率

(出所)ホットペッパー・ビューティ・アカデミー「美容センサス」データブックを基に当社作成。

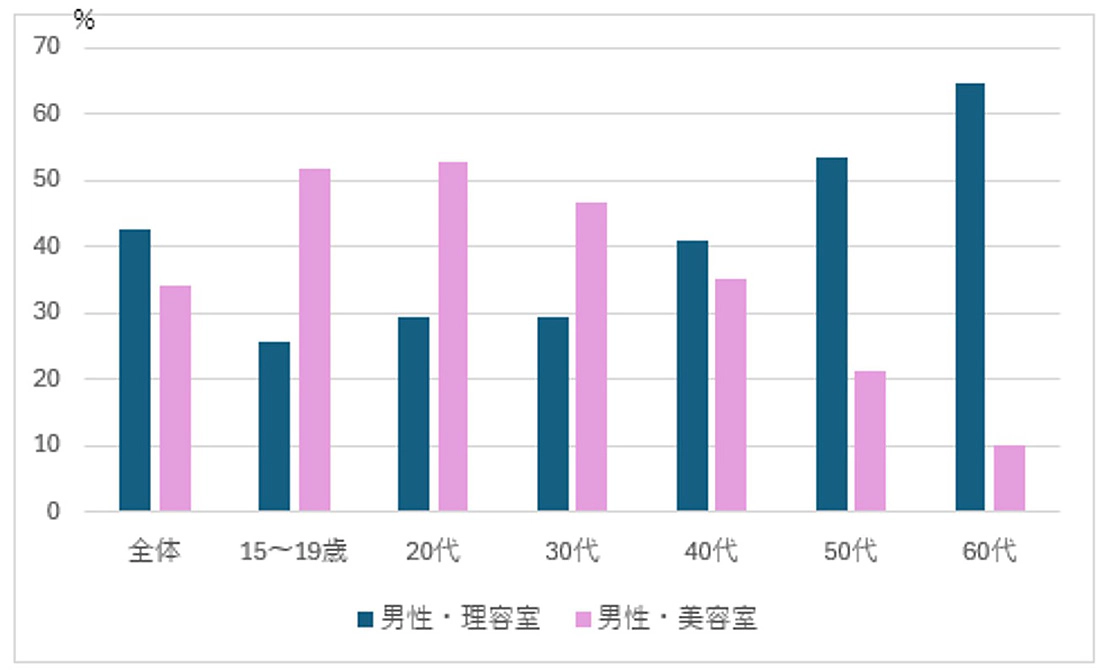

なお、「美容センサス」によれば、2024年の男性の理容室利用率は全体では42.5%と、美容室利用率(34.2%)よりやや高い。もっとも、年齢層別にみると、30歳代以下では美容室利用率の方が明確に高くなっており、若年層男性では「散髪は美容室」が当たり前と言ってよい状況にある(図4)。

<図4>年齢層別にみた男性の理・美容室利用率(2024年)

(出所)ホットペッパー・ビューティ・アカデミー「美容センサス」データブックを基に当社作成。

(2)理容師免許合格者の減少

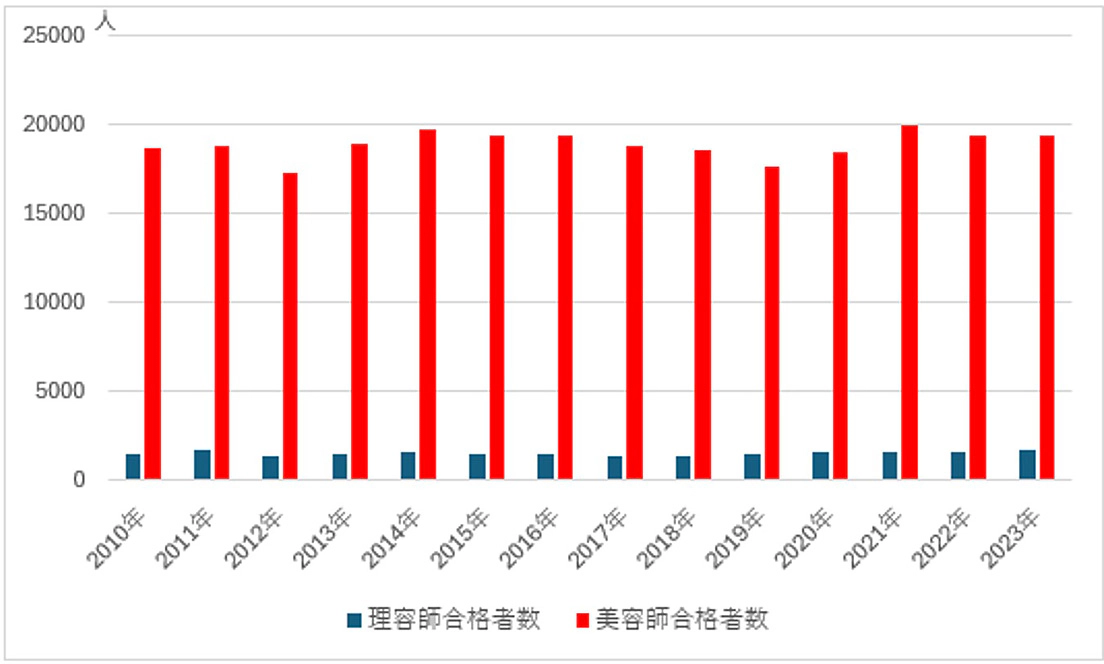

第二に、供給要因としては、理容師への新たな成り手が少ないことが挙げられる。国家資格である理容師免許は、顔そりの分だけ美容師免許より難しいと言われる。このためか、23年度の理容師試験年間合格者は1,720人と、美容師19,366人に比べ圧倒的に少ない(図5)。合格率は理容師79%、美容師82%と大差ないので、この差は受験者数の差である(2023年の受験者数:理容師 2,186人、美容師 23,672人)。理容師資格は美容師資格に比べ人気がないと言える。

<図5>理美容師試験合格者数の推移

(出所)理容師美容師試験研修センター「過去の試験実施状況」を基に当社作成。

ちなみに、昨年の司法試験合格者数が1,592人であるから、理容師合格者数はそれに近い。新たな理容師の担い手が少ないので、それだけ事業承継や新規開業が行われにくくなる。

(3)店舗経営上の問題

第三に、店舗経営上の問題が挙げられる。シャンプー・顔そりを含むフル・サービスの理髪料金はB店3,800円、C店4千円、大阪で馴染みのD店3,900円と、約4千円が相場のようである(高級店を除く)。これに対し、近隣10軒の美容室を調べたところ、美容室でのカット(シャンプー込み)料金は、5,000~5,500円が相場のようである。顔そりがないのに、美容室の料金の方が千円以上高い。

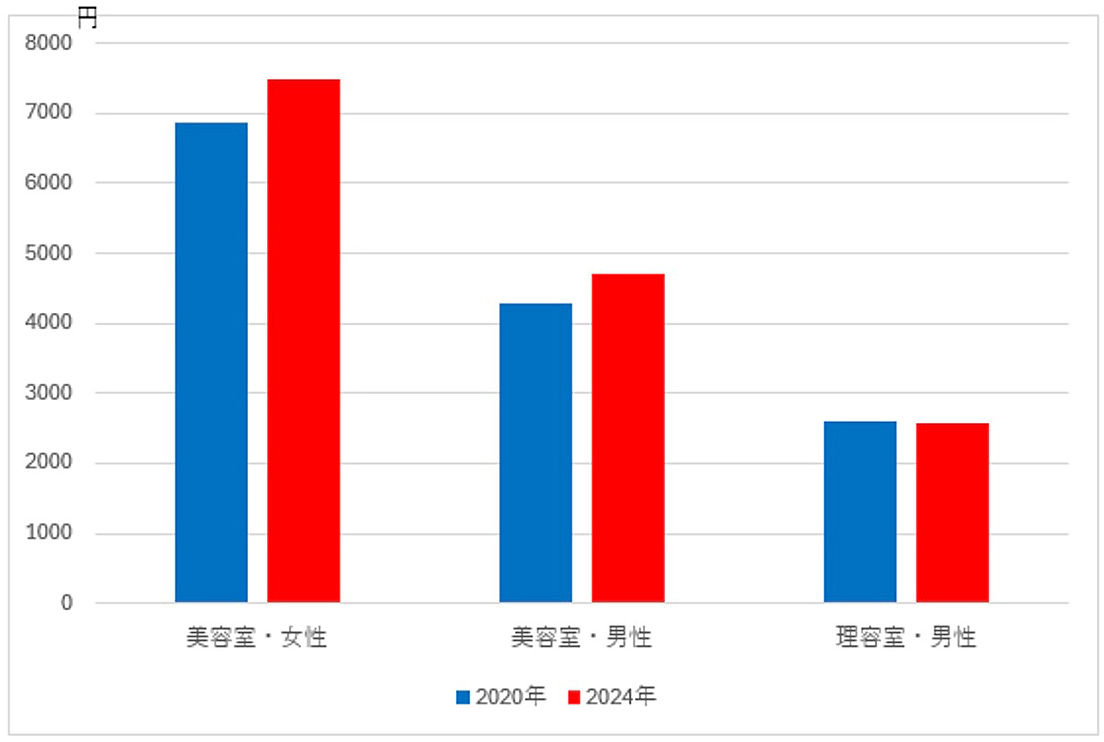

全国統計(総務省小売物価統計調査)をみると、2023年の理髪料は3,668円(前年比+1.6%)、美容室でのカット代金は3,683円(同+1.1%)と大差はない。しかし、美容室の利用者はパーマやエステ、着付けなど他のサービスも利用することが多い。このため、利用者が1回に支払う平均金額は、美容室の女性が約7,500円、美容室の男性が約4,700円、理容室の男性が約2,600円と、明らかに美容室の方が高い(図6)。理容室の金額が低いのは、1,400円といった低価格でカットのみのサービスを提供する大手チェーン店(QBハウスなど)の影響もあると考えられる。

散髪料金の安さは、男性顧客側からは理容室を使うインセンティブとはなるだろう。しかし、店舗経営上の観点からみると、新規に開業を検討する場合、客層の広さと一人当たり料金の高さからみて、美容室の方に軍配があがるのは合理的だと思う。

<図6>1回あたりの平均支払額

(出所)ホットペッパー・ビューティ・アカデミー「美容センサス」データブックを基に当社作成。

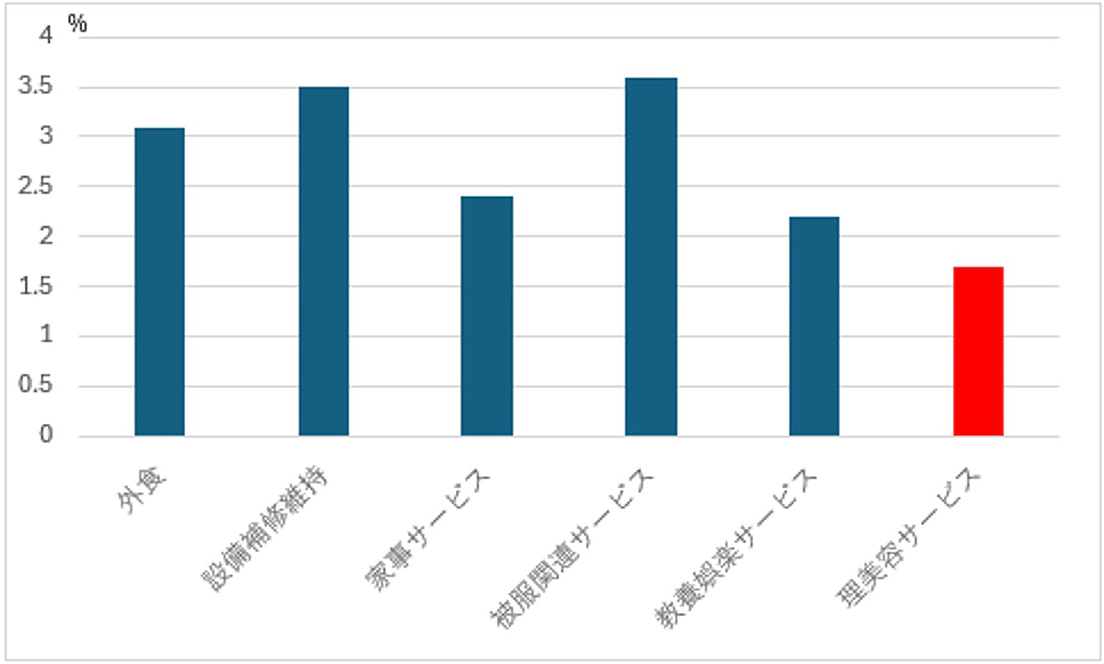

もっとも、消費者物価指数をみると、理美容サービスの前年比上昇率は+1.7%と、他の民間サービスの上昇率をかなり下回っている。美容室は店舗数が増えているので、価格競争が激しいためと考えられる。店舗経営上は、料金を上げにくいなら業務の効率化が必要となり、料金を上げるためにはサービスの高度化が必要となる。

<図7>各種民間サービスの消費者物価指数・前年比

理美容サービスのデジタル化

私は、理美容サービスは刃物を使うので、デジタル化には適さないと思っていた。ところが、最大手理美容機器メーカー・タカラベルモント社の吉川社長に伺ったところ、シャンプーやカラーリングのロボットは既に実用化されているのだという。インターネットで検索すると、シャンプーロボットの設置店が都内で少なくとも20店ある。

そこで、電車で1時間かけて調布市の理容室に行き、ロボットシャンプーを体験してきた。タカラベルモント社製のマシン(写真)で、椅子が後ろに倒れて仰向きで頭部を機械に入れ、水漏れしないように固定される。そして、細かく鋭く複雑な水流で洗う。シャンプーとリンスは水に混じって噴射され、約3分で洗髪終了。毛穴に水が届くような感覚で痛みも水濡れもなかった。しかも、翌朝のサラサラ感は手洗いより良いと感じた。

(出所)「カット&シャンプー髪成」代表の許可を得て、筆者撮影。

この店は、顔そりはなく、カットとオートシャンプーで3,000円。1人30分で施術し、回転をあげるビジネスモデルだ。店長はロボットの長所として、「水流で洗うので髪が痛まないことに加え、施術者の手が荒れないことも大きい」と話してくれた。この機械は11年前に導入し、故障なく稼働し続けているそうだ。

理美容作業のロボット化は、人手不足の中で省人化に資するだろう。

制度面の課題

ところで、理容師と美容師を雇い、同一店舗で理容も美容もできるようになれば、どちらに行こうか迷わなくて済むのではないだろうか。実は、理容室と美容室は重複開設も可能である。2015年に規制が緩和され、「理容師・美容師双方の資格を持つ者のみからなる事業所」に限り、重複開設が認められている。

しかし実際には、2023年度の調査 * では、重複開設施設数は全国で僅か343店しかない。これは、「理容師・美容師双方の資格を持つ者のみからなる」という条件が厳し過ぎるためである。試験制度については、いずれかの資格を有していれば他方の資格取得に要する期間が短縮されるなど、従前よりダブル免許は取りやすくなったが、重複開設の条件が緩和されない限り、兼業店はさほど増えないだろう。

* 厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例」

理容室の生きる道

美容室は、今後も男性客の取り込みが期待できるほか、カットやパーマのほかに、カラーリングやエステ、ネイル、コスメなど、美しさを探求するサービスや美容用品の物販との親和性が高いため、高価格化も探求できるように思う。

では、理容室はどうなるか?重複開設制度が一段と緩和されない限り、新たな担い手の不足から理容室数は全体として減少を続けると予想する。その中で、経営モデルとしては、「効率 × 安価」と「地元 × 高齢顧客」、「リラクゼーション / 高技術 × 高価」といった形で、分化していくものと予想する。

①「カット専門店」や「カット + オートシャンプー」などの安価で効率重視のビジネスは、地方展開にまだ余地があると思う。

② 一方、フル・サービスの理容室は、高年齢層に根強い需要がある。私のようにフル・サービスを好む男性は、顔そりやマッサージなどを含め、約1時間リラックスしたい人が多いだろう。地元の理容室が減少している中で、地道に「残存者利得」を拾うのも一つの道だと思う。ただ、このジャンルの理容室が最も減少するだろう。

③ さらに、リラクゼーションの要素を追求し、インテリアの工夫やヘッドスパ等のサービス充実化によって、高めの料金を取るモデルも存続し得ると思う。

④ また、美容室との差別化を重視する観点から、バリカンと剃刀の技術を生かした流行の髪型(ツーブロックなど)で顧客に訴求し高めの料金を取るモデルも、立地の良い所では有効だと思う。現在でも、HPで「男性の理容室デビュー歓迎」とアピールしている理容店がある。

⑤ 最後に、女性や外国人も入りやすいジェンダーレスな理容室を志向して、店舗を設計し、剃刀を使うサービスを含めてフルの理容サービスを提供するモデルも、都心やインバウンド観光地では成り立ち得るのではないか。上記の重複開設規制が緩和されれば、このジャンルが増えていくと予想する。

おわりに ~私の選択肢と結論~

さて、私は今後どこに散髪に行けばよいのか?普通の髪型であり、マッサージは専門店に行くので、高額の店は外したいが、それでも多くの選択肢がある(以下、〇は私の主観でみた長所、×△は短所)。

① 徒歩20分のC理容室:〇4,000円でサービス充実。△馴染みではない。

② 徒歩20分のカット専門店:〇1,400円。10分程度で終わる。×リラックスはできない。

③ 電車で1時間のカット+オートシャンプーの店:〇3,000円。×遠い。

④ 徒歩5分の美容室:〇最も近い。×5,000円と高くなり、顔そりなし。

⑤ 大阪のD理容室:〇3,900円でサービス充実、馴染みでビジネス街にあり便利。

本稿執筆を機に、美容室派に転向することも考えたが、散髪はスーパーのように頻繁に行くものではない。私は多くても月1回程度で、出向く所要があれば距離は重要ではないと気付いた。幸いなことに、私は月2回大阪で社外役員の仕事がある。日程は予め決まっているので、予約したうえで大阪の馴染みの理容室Dに行くことにした。結局、当分の間、美容室デビューはなさそうだ。