皆さま、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

蛇の行先

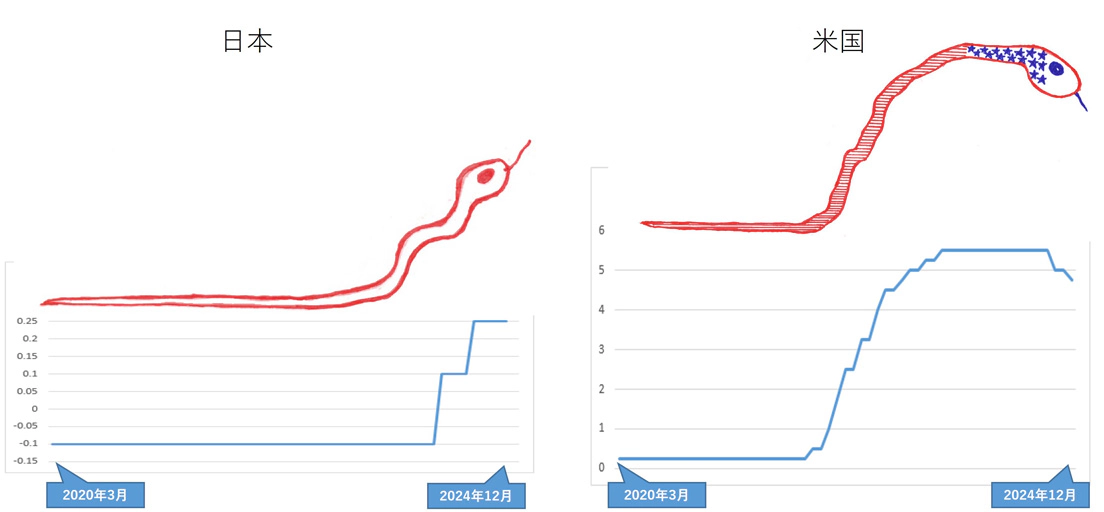

今年は蛇年(巳年)。まずは、下の2つの蛇の絵とグラフを見てください。日本と米国のある統計を表したものです。何のグラフでしょう?

<図1> ????

グラフは、日米の中央銀行政策金利(%)の推移 * です。

* 日本、米国とも銀行間資金取引1日物の誘導目標金利。グラフは各国中央銀行統計から当社作成。米国は上限金利。

蛇はそれぞれの国旗の色で描きました。蛇の舌は今後の金利の方向を示しています。右側の米国は、インフレ抑制のための金融引締局面が終わり、昨年9月から金融緩和に転じています。米国の中央銀行(FRB)は、昨年9~12月に3会合連続で政策金利を合計1.0%引き下げました。12月に公表した先行き見通しでは、今年中にあと2回・合計0.5%の金利引き下げを行うことが多数意見となっています。米国の蛇の舌が下向きなのはこのためです。

これに対し、日本の白蛇は舌を上向きに描きました。以下では、金融政策を含む今年の日本経済について、私の予想と期待を述べます。

政策金利が上がる日本

他の先進国や中国が金融緩和を進めるのに対し、日本は政策金利の引き上げに向かっています。昨年3月、日銀は長きにわたるマイナス金利を脱して政策金利を0.1%程度に引き上げ、7月には0.25%に引き上げました(図1 左)。

今後日銀は、中立金利(経済を過熱も後退もさせない金利水準)の下限と言われる1.0%をめざして、徐々に政策金利を引き上げていくと思います。2%程度のインフレ率が続くなかで現在の政策金利(0.25%)は低過ぎるため、これを適切な水準に引き上げ、「金融緩和の度合いを調整する」のが目的です。

ただし、今後日銀が政策金利を連続的に引き上げていくためには、賃上げと物価上昇の好循環が持続することが必要です。

実質賃金が上がる日本

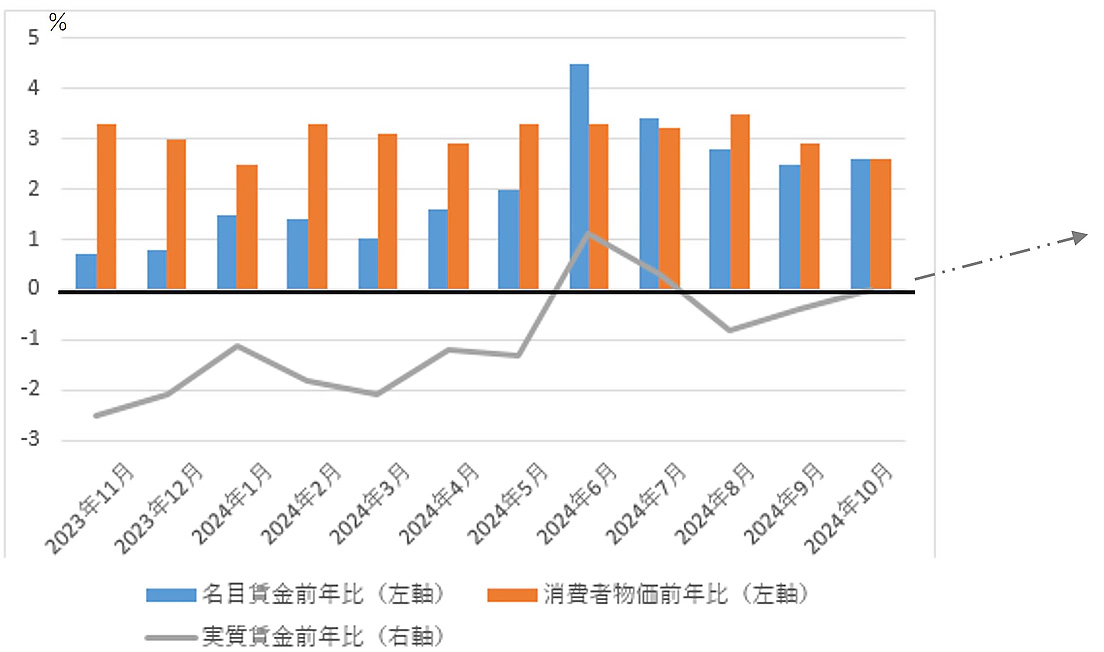

昨年の春闘では5%台の大幅な賃上げが実現しました。その結果、名目賃金は昨年6月から前年比+2%超の増加を続けています(図2の青棒)。物価上昇率を引いた実質賃金でみると、昨年5月までは前年比マイナスが続いていましたが、6、7月には賞与増加の影響で前年を上回り、10月はゼロになりました(図2の折れ線)。来春の組合要求は強気のものが多いうえ、人手不足が深刻化しているため、来春の賃上げ率は4%台の高めの決着となると予想します。消費者物価の上昇率は2%程度で安定してきていますので、今年は実質賃金の前年比プラスが定着することが期待できます。

<図2> 実質賃金の前年比推移

(出所)厚生労働省 毎月勤労統計調査から当社作成。名目賃金は現金給与総額、消費者物価は「持ち家の帰属家賃を除く総合」の前年比。

生産性が上がる日本

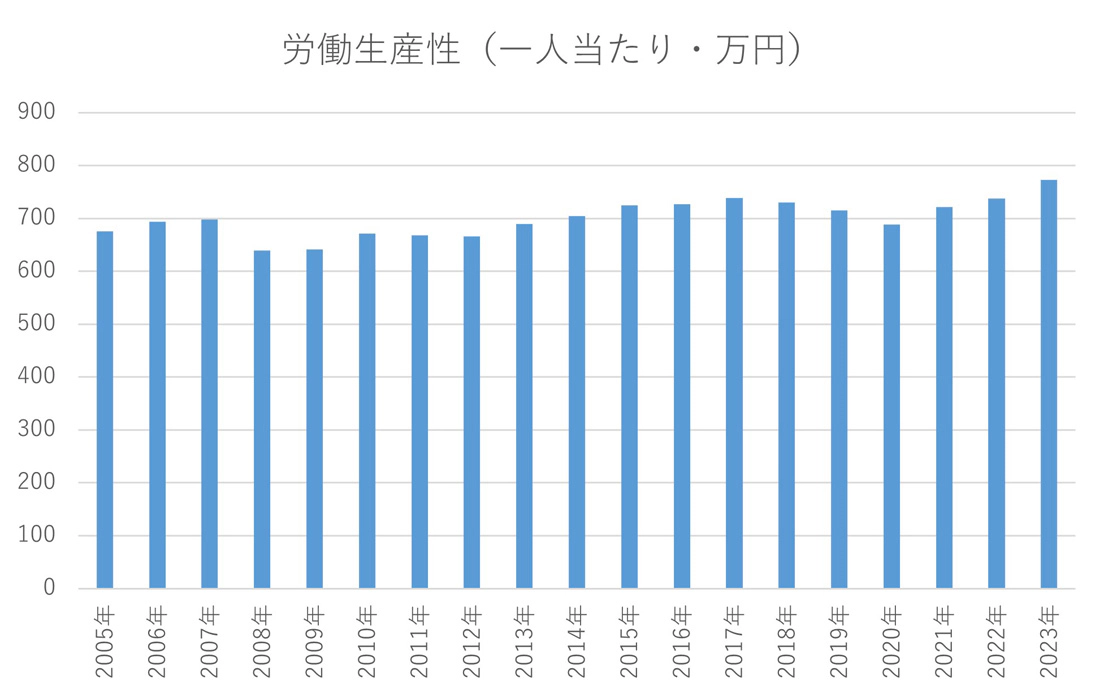

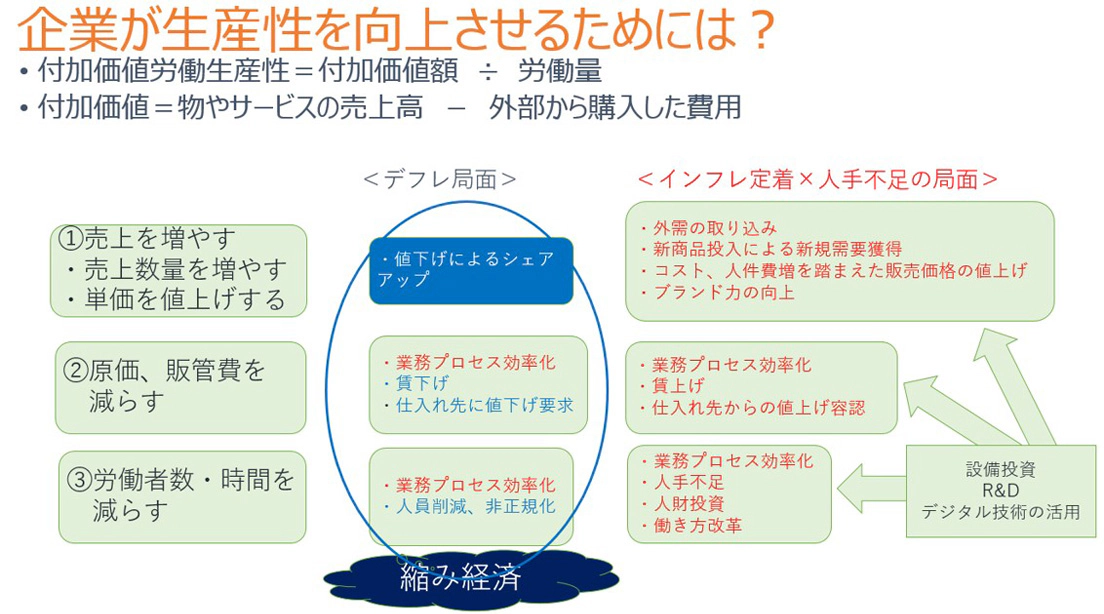

もっとも、中小企業を含めて持続的な賃上げが定着するためには、生産性(付加価値労働生産性)の向上が欠かせません。生産性は「付加価値額÷労働投入量」、付加価値は「売上高―外部に支払った費用」です。従って、生産性向上の条件は、①売上を増やす、②原価や販管費を減らす、③労働投入量(人員数、時間)を減らすこととなります。

しかし、日本の一人当たり労働生産性はここ20年間でさほど上がっていません(図3)。

<図3> 日本の一人当たり労働生産性推移

下図に示すように、デフレ局面では、総需要が伸びない中で、a)販売価格を引き下げてシェアを上げることで売上を増やそうとする、b)取引先には仕入価格の引き下げを要請する、c)雇用面では人員削減や非正規化を進めるといった対応が広範化しました。その結果、全体では需要が一段と減少する「縮み経済」に陥りました(図4中央)。

しかし、2%程度のインフレ率が定着し、かつ人手不足が常態化する現局面においては、企業(や経済全体)の対応を抜本的に変える必要があります(図4の右側)。

a)売上を増やすためには、外需の取り込みのほか、コスト高に見合う販売価格の引き上げ(=値上げ力)が鍵を握ります。また、新製品開発による新規需要の獲得も重要です。b)コスト面では、適切な賃上げと仕入れ価格の上昇を受容しつつ、業務プロセスの効率化を推進することが必要です。c)雇用面では、女性や高齢者の登用を増やすと同時に、人手不足を補う業務プロセス改革を進め、リスキリングを含む人財投資の充実により労働意欲を高めることが重要となります。そして、これらを実現するためには、DXを含む設備投資を推進し、研究開発を進めてイノベーティブな技術を活用していくことが有効です。

<図4> インフレ×人手不足局面における生産性向上策

(出所)当社作成。

おわりに

当社は、DX支援の面では、米国コロンビア・ビジネススクールのデビッド・ロジャース教授が提唱する「DXロードマップ」の手法を紹介・推奨してきました。当社はさらに、一部企業のご協力を得て、この手法が日本企業に適合するように改善した実践事例を蓄積しています。

また、新技術活用の面では、MOT( Management of Technology )の考え方に基づき、デジタル技術やそれ以外の多様な新技術を対象に、技術ごとに発展度合いや市場成長度などを緻密に整理し、企業における技術の戦略的活用を実現させるコンサルティング手法を構築しました。

当社は、こうした新しいコンサルティング手法も活用して、今後ともクライアントの皆さまの生産性の向上や社会課題の解決に貢献したいと考えています。

改めまして、本年もよろしくお願い申し上げます。