はじめに

金融庁では、検査・監督両局が緊密に連携し、オンサイト・モニタリング(立入検査)とオフサイト・モニタリング(ヒアリングや資料の徴求など)を効果的・効率的に組み合わせることにより、金融機関や金融システムに対するより深度ある実態把握に努めてきた。平成26事務年度には、検査と監督の基本方針を統合し、「平成26事務年度 金融モニタリング基本方針」を策定・公表、27事務年度は、検査局・監督局に加えて企画部門や国際部門などを含めた金融庁全体の方針として、「平成27事務年度 金融行政方針」を公表し、これに基づきモニタリングを実施している。2015年以降、金融庁は毎年度、事務年度(7月~翌年6月)を対象に「金融行政方針」を発表している。これは、金融行政の重点課題や取り組みの方針を明示するものであり、各金融機関はここから、当局がどのようなことを求めているのかを読み解きながら業務の運営にあたることとなる。

本稿では、2025年8月29日に公表された「2025事務年度金融行政方針」1 のうち、サイバーセキュリティに焦点をあて、その狙いと今後の展望を考察する。

1 金融庁「2025事務年度金融行政方針」(2025年8月29日)

1.2025事務年度金融行政方針の概要

同方針において、主なポイントとして挙げられているのは以下の6つである。中でも一丁目一番地として取り上げられているのが「地域金融力の強化」である。

- 地域金融力強化プランの策定

- 人的資本開示・NISAの一層の充実

- 暗号資産・ステーブルコインに関する施策の推進

- 協同組織金融機関における適切な経営管理及び業務運営の確保

- 保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応

- 組織体制の不断の見直しと金融行政の進化

地域金融力強化プランの背景には、人口減少・少子高齢化、人手・後継者不足、原材料費・人件費高騰といった地域事業者の課題がある。これらの事業者を金融機関が後押し出来るよう施策を推し進めていくというわけだ。地域金融力強化プランの中でも今回特に着目したいのは「共同化」である。

金融機関における「共同化」とは

金融機関における共同化とは複数の金融機関が業務や資源を標準化・共有し、共同で整備・運用する取り組み全般を指す概念である。

同方針では、地域金融機関が役割を十分に発揮するための環境整備として、「金融機関共通の課題について『共同化』により、費用を抑制しつつ効率的・効果的な対応を可能とすることで、小規模な金融機関でも顧客支援など地域のための取り組みに注力できる環境を整備する」ことが明記されている 2。

具体的には、「マネロンやサイバーなど、高度な専門性も必要となる領域を念頭に、リスク管理や内部監査について複数金融機関が共同で対処することができないか検討するほか、複数金融機関による広範なシステムの共同利用を促進する」2 と記載されており、サイバーセキュリティが共同化の主要な対象領域として位置づけられている。

また、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(以下、ガイドライン)では、業界団体や中央機関などの役割として、「金融機関等にとって参考とすべき情報や対応事例の共有、態勢構築に関する支援その他業態全体のサイバーセキュリティ強化のための活動(演習、シナリオ分析、人材育成など)などの共助の取り組みを推進することにより、金融機関等による対応の向上に中心的・指導的な役割を果たすことが望ましい」3 と明記されている。

筆者がサイバーセキュリティに関するコンサルティングを行う現場でも、よく共同化の要望を耳にする。とりわけ、金融機関の規模が小さくなればなるほど態勢整備に向けたリソースが限定的となっていることから、共同化が望まれている。重要インフラである預金取扱金融機関を所掌する金融庁としてもこの実態を看過するわけにはいかず、実効的な打ち手を講じるべく、地域金融機関が抱える横断的な課題に対して本腰を入れて検討を開始したのだろう。

こうした流れを受け、金融庁は金融審議会「地域金融力の強化に関するワーキング・グループ」(第1、2回)を開催し、共同化の具体的な方向性を議論している 4。

2 金融庁「2025事務年度金融行政方針」(2025年8月29日、P3)

3 金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(2024年10月4日、P4)

4 金融庁 金融審議会「地域金融力の強化に関するワーキング・グループ」(第1回)、(第2回)議事次第

2.過去の共同化事例

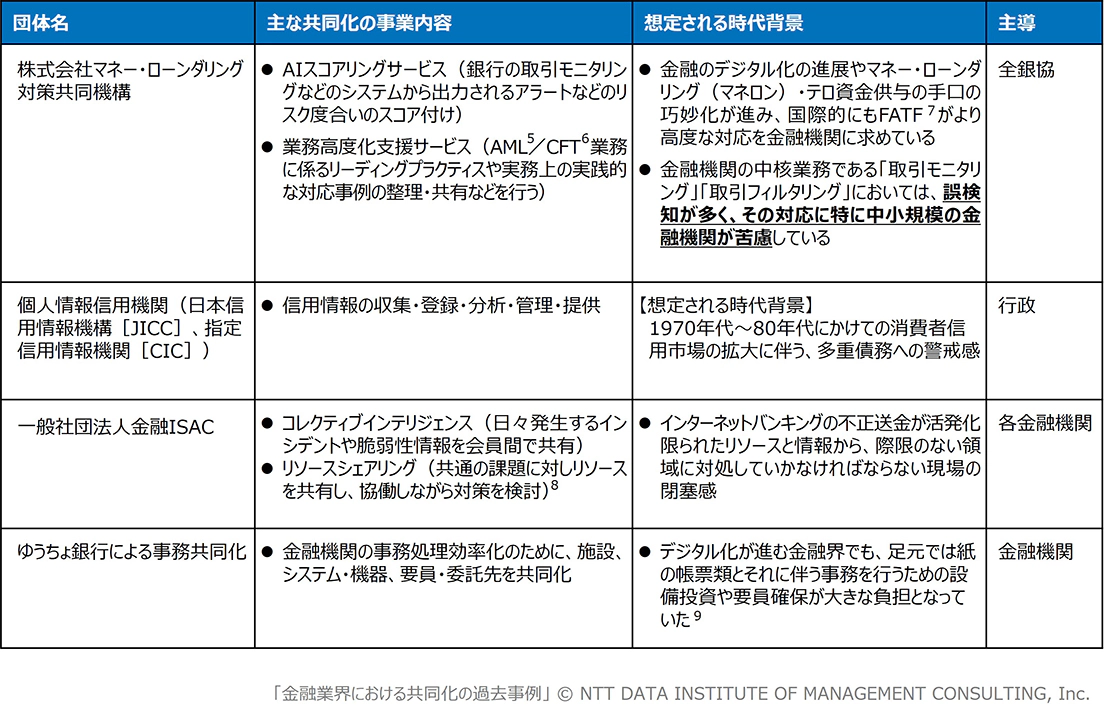

共同化の構想自体は特に目新しいものではない。金融業界では1970年代頃からこのような営みは繰り返されている。これまで検討されてきている事例を以下に紹介する(図表1)。

【図表1】金融業界における共同化の過去事例(設立の経緯、どのような枠組みか)

5 AML(Anti-Money Laundering):マネー・ローンダリング(資金洗浄)を防ぐための対策

6 CFT(Countering the Financing of Terrorism):テロ資金供与対策

7 FATF(Financial Action Task Force):金融活動作業部会

8 一般社団法人金融ISAC Webサイト「活動概要」

9 地域金融機関との事務共同化の推進事例:株式会社プリマジェスト

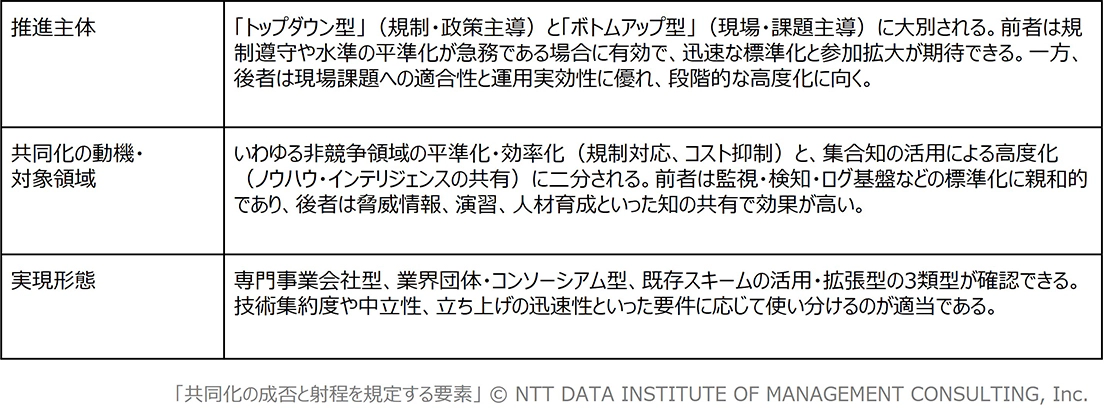

先行する4つの事例(マネー・ローンダリング対策共同機構、個人信用情報機関、金融ISAC、ゆうちょ銀行による事務共同化)を俯瞰すると、共同化の成否と射程を規定する要素として、「推進主体」「共同化の動機・対象領域」「実現形態」の3点が共通して浮かび上がる。

これらは相互に連動し、設計可能な枠組みの選択肢を大きく左右するため、以下の通り整理しておきたい(図表2)。

【図表2】共同化の成否と射程を規定する要素

これらを踏まえて考えると、共同化を成功させるには既存の仕組みをうまく活用しつつ、目的に応じて推進主体と実現方法を選択することが鍵となる。特にサイバーセキュリティのような専門性の高い分野では、規制対応という「守り」の共同化と、脅威対応力向上という「攻め」の共同化を使い分けながら進めていく必要があるだろう。

こうした観点から、具体的にどのような枠組みが想定されるか、次章では4つのシナリオに分けて検討する。

3.共同化に向け、想定される4つの枠組み

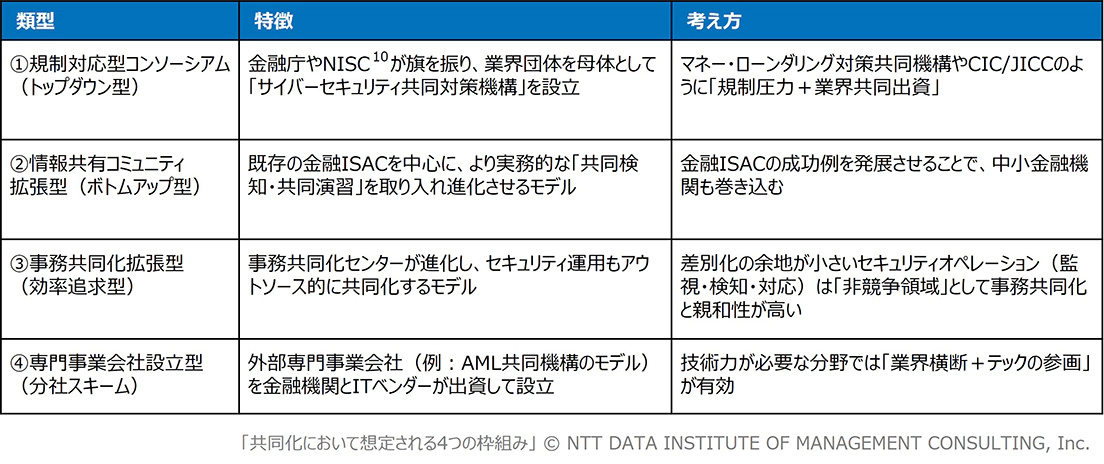

共同化の枠組みは、「推進主体」(トップダウン/ボトムアップ)、「狙い」(平準化・効率化/高度化)、「実現形態」(新設/既存拡張)という軸の組み合わせで整理でき、図表3の4類型に集約される。各類型は相互排他的ではなく、地域特性や機関の成熟度に応じて段階的に併用し得ることに留意したい。

【図表3】共同化において想定される4つの枠組み

10 NISC(National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity):内閣サイバーセキュリティセンター

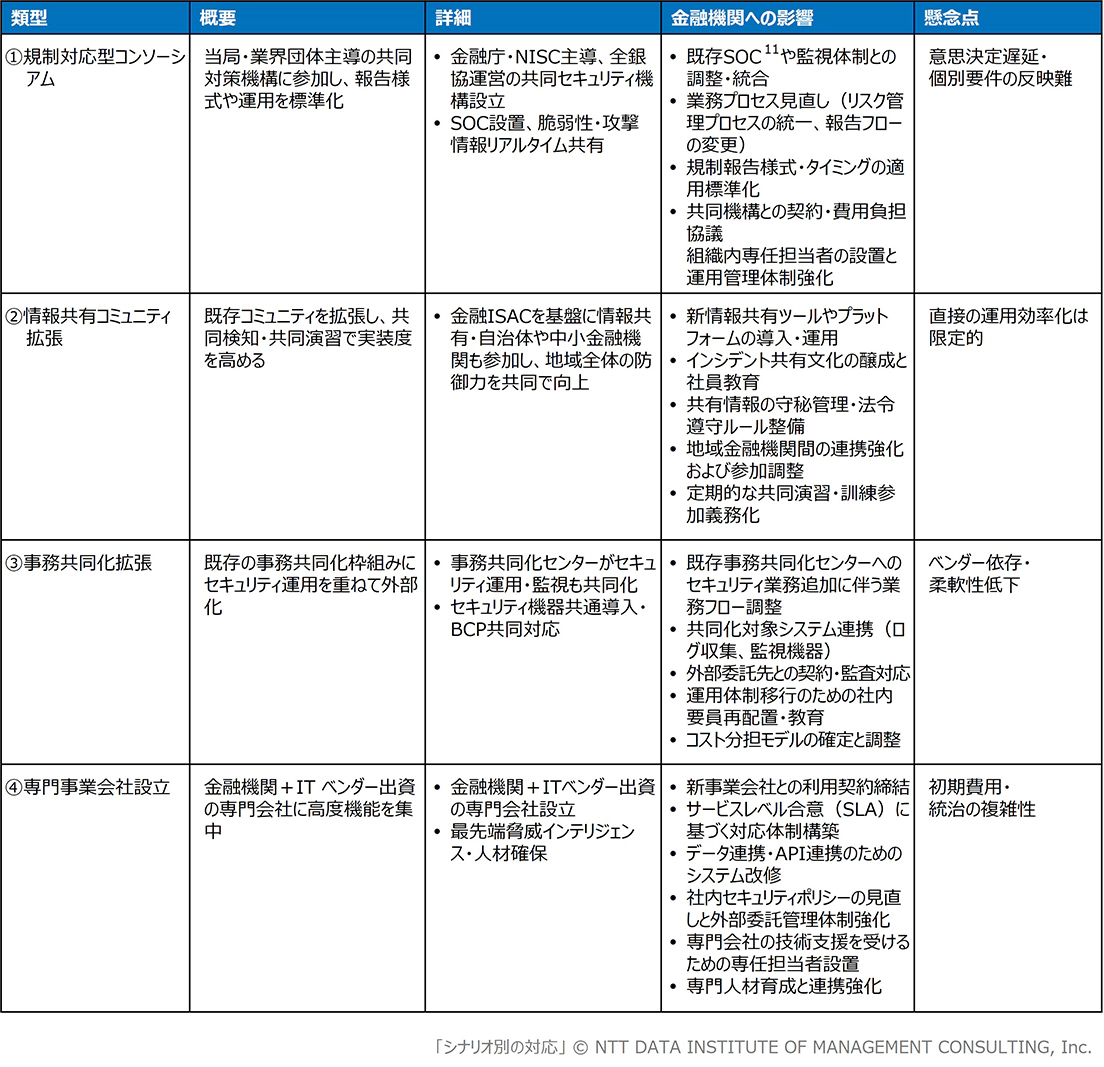

上記の枠組みが実務に及ぼす影響を俯瞰してみる。

以下では、各類型について「枠組みの詳細(設計要素)」と「金融機関への影響」を対応づけて整理し、意思決定と実装計画の検討材料とする(図表4)。

【図表4】シナリオ別の対応(シナリオの詳細、金融機関への影響)

類型を問わず、責任分界と監査可能性の明確化、SLAと費用配賦、インシデント時の指揮命令系統と権限移譲の事前合意は共通の前提条件である。加えて、既存SOC・監視の統合作業、ログと脆弱性情報の標準化、共有プラットフォームのアクセス管理は、初期段階から重点管理が必要となる。

以上の通り、枠組みの選択は体制・業務・システムの広範に及ぶため、早期に影響評価とロードマップ(移行段階・ゲート基準・見直し条項)を策定しておくことが肝要である。特に、二重投資の回避、データ連携の設計、監査証跡の担保は、どの類型でも優先度が高い。

11 SOC(Security Operation Center):サイバー攻撃の監視を行い、インシデントを検知する組織

4.金融機関がとるべき対応

金融審議会での検討状況は現段階において総論にとどまるが、今後の具体化に伴い、投資、体制および規程整備に対する見直しの圧力が高まる可能性がある。したがって、投資判定は共同化の方向性が固まるまで段階的投入とし、見直しをあらかじめ組み込んで運用するのが穏当ではないだろうか。

また、システム投資については、二重投資の回避を前提に、依存関係(ログ基盤、監視、脆弱性管理)を棚卸ししたうえで凍結・縮小・前倒しの判断基準を明確化しておきたい。採用する場合は影響評価(業務・システム・規程・人材)と退出条件を事前に定義し、採用しない場合の代替措置と説明責任も併置する。

なお、規程類の整備はガバナンスの基盤であり、外部委託管理・情報共有ルール・インシデント対応の3点は、共同化の設計と歩調を合わせて改訂を進めるのが望ましい。内部検討に偏り独自性が強まることのないよう、必要に応じて外部の観点を織り込んだ点検を行っておくと実効性が高まる。

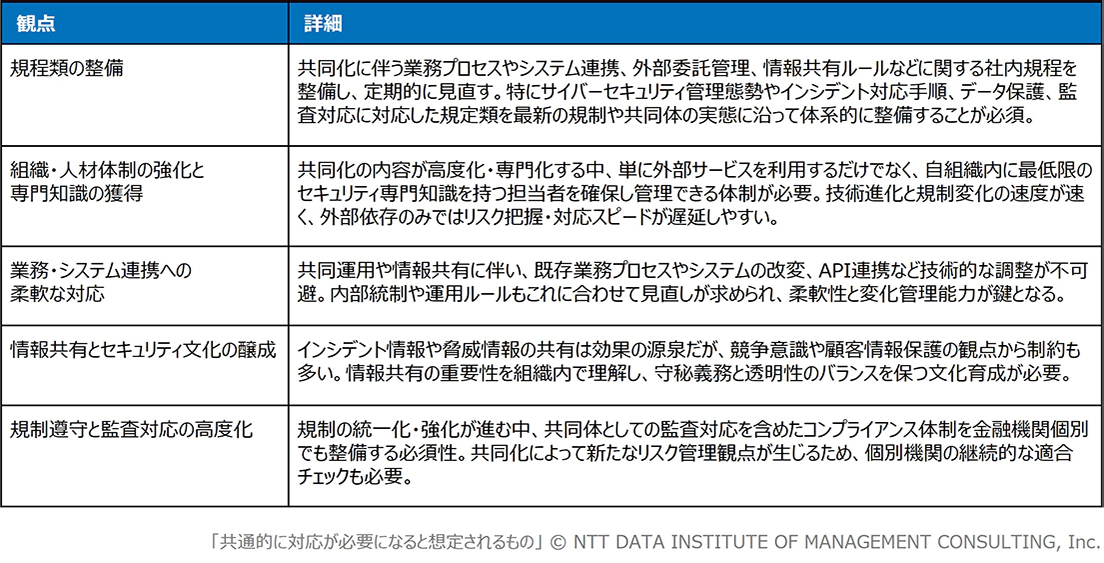

【図表5】共通的に対応が必要になると想定されるもの

おわりに

サイバーセキュリティの共同化はコスト削減にとどまらず、金融システムの強靭性を高める戦略転換である。人口減少と地域縮小のもと、資源を競争領域に集中し非競争領域を共同運用することが、地域金融機関が顧客支援に専念する基盤となる。

今後は、規制対応の標準化という守りと脅威インテリジェンス共有の攻めを両輪とし、技術と脅威の変化に応じ進化できる柔軟で持続可能な制度設計が不可欠である。

金融機関には、共同化を「受け身の規制対応」に留めず、自律的なリスク管理能力の維持・向上と両立させる姿勢が求められる。外部に委ねた領域であっても、最終責任は各機関が負う以上、専門人材の確保と組織的な理解の深化は避けて通れない。共同化がもたらす効率性の果実を、単なるコスト削減ではなく、顧客価値の創造と地域社会への貢献に再投資してこそ、この取り組みの真価が問われることになるだろう。