はじめに

我が国の金融業界は現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)の大きな転換点に直面している。各金融機関は顧客の取引データ、行動履歴、リスク情報など膨大な価値ある情報を保有しているものの、個人情報保護法をはじめとする厳格な規制環境の下で、これらの貴重なデータ資産を十分に活用しきれていないのが実情である。

このような課題に対する解決策として、近年「プライバシー強化技術(Privacy Enhancing Technologies 以下、PETs)」が注目を集めている。その中でも、秘密計算(Secure Multi-party Computation)と連合学習(Federated Learning)は、機密データを外部に開示することなく、高精度なAIモデル構築や安全なデータ分析を可能にする革新的な技術である。

本レポートでは、金融機関の経営層および企画部門を主要読者として想定し、これらの先進技術の基本概念から実証事例、さらには今般検討されている個人情報保護法改正が与える影響まで、体系的に解説する。特に各技術の個別導入から始めて段階的に発展させる実践的な導入戦略について考察したい。

1. 秘密計算と連合学習の概要

PETsの解説

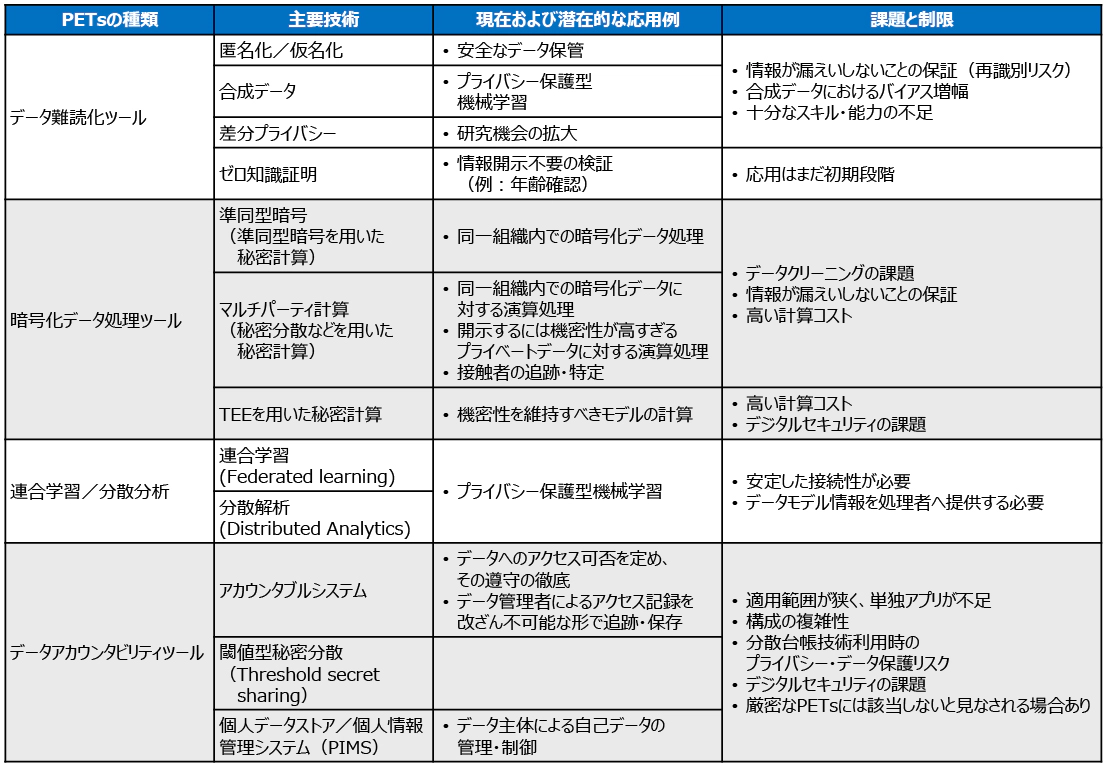

PETsは、個人情報や機密データの保護と有効活用の両立を目指す技術群の総称である。従来の暗号化技術が主にデータの保存・伝送段階での保護に焦点を当てていたのに対し、PETsはデータの処理・分析段階においてもプライバシーを維持することを特徴とする。

金融分野で特に重要な技術として、秘密計算と連合学習が挙げられる。これらは単独でも強力な機能を発揮し、組織内での技術検証と実用性評価から着手することが現実的なアプローチとなる。

【図表1】OECDが用いたPETs分類

秘密計算の仕組みと技術的特徴

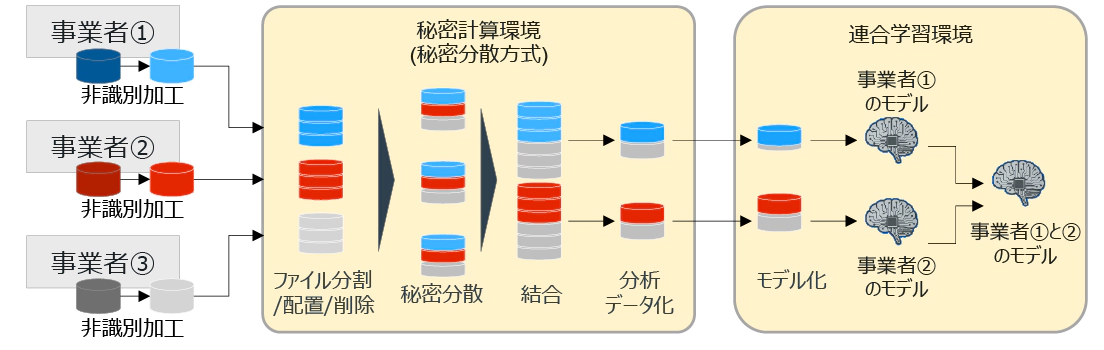

秘密計算は、データを暗号化した状態のまま計算処理を実行する技術である。主要な実現方式として、準同型暗号(Homomorphic Encryption)とマルチパーティ計算(MPC:Multi-Party Computation)がある。準同型暗号は暗号化データに対する直接演算を可能にし、MPCは複数のサーバーに分散されたデータ(シェア情報)を協調して処理する。

金融機関では、まず社内の機密度の異なる部門間でのデータ統合分析から実装を開始し、技術的な安定性と運用負荷を検証することが重要である。複数の金融機関が参加する場合、各機関がデータそのものを外部に提供することなく、暗号化された状態で共同計算を実行できるため、機密性を保持したまま協調分析が実現される。

秘密計算の導入メリット

秘密計算の導入により金融機関が享受できるメリットは以下の通りである。

- 高水準のデータ機密性の実現

参加機関の元データを暗号化状態で処理することで、従来のデータマスキングや匿名化処理と比較して、データの統計的特性を保持したまま機密性を確保した分析が可能となる。ただし、計算結果からの推論リスクを完全に排除するものではないため、適切な結果開示範囲の設定が重要となる。

- 技術的保護措置としての有効性向上

秘密計算によりデータを暗号化したまま処理する手法は、個人情報を保持しつつ分析する際の強力な技術的対策として評価される。現状では、暗号化データも法的には個人情報のままであるため、秘密計算導入後も同意取得や第三者提供の手続きなど、個人情報保護法上の運用要件は引き続き遵守する必要がある。

- 協調分析の実現可能性向上

高水準の機密性を前提とする秘密計算技術により、不正取引検知や市場リスク評価といった複数機関間の統合分析が技術的に可能となる。ただし、計算の複雑性や通信負荷による処理時間増大を考慮し、用途に応じて処理時間と分析精度の最適化が求められる。

連合学習の仕組みと技術的特徴

連合学習は、参加組織がデータそのものを外部に開示することなく、各組織で学習したAIモデルのパラメータのみを共有し、統合モデルを構築する手法である。金融機関においては、まず行内の複数部門間でのデータ連携から始めることで、技術習熟と運用ノウハウの蓄積が可能である。

その基本的な処理フローは以下の通りである。まず各部門が保有するデータを用いてローカルAIモデルを学習する。次に、学習済みパラメータ(元データではない統計的情報)を統合サーバーに送信し、統合サーバーでこれらのパラメータに基づき統合モデルを生成する。最後に、この統合モデルを各部門に配付し、新たな学習サイクルを開始するという循環プロセスとなっている。

連合学習の導入メリット

連合学習技術導入により金融機関が享受できるメリットは以下の通りである。

- AIモデル精度の飛躍的向上

一金融機関のデータでは限界があった学習データセットを、実質的に複数機関のデータで拡張することで、より多様で偏りの少ないモデル構築が期待される。

- 継続的なモデル改善の仕組み構築

各参加機関で発生する新しいパターンの学習結果を統合モデルに反映する仕組みにより、日々進化する金融犯罪手法や市場環境変化への対応力向上が期待される。ただし、モデル統合時の収束性確保や、異なる環境で学習されたパラメータの整合性維持が技術的課題となる。

- 開発リソースの共同活用

複数機関での共同開発により、高度なAI技術への投資負担を分散できる可能性がある。一方で、技術導入に伴う初期投資や運用体制整備、機関間調整に要するコストも勘案する必要がある。

2. 国内外事例分析

秘密計算のパイロットプロジェクトおよび実証実験

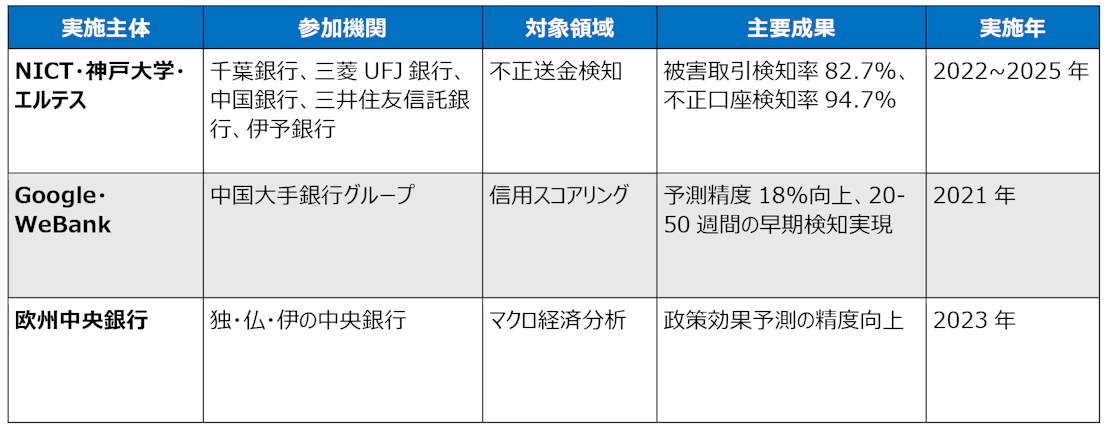

図表2に示すように、秘密計算の金融分野における実証実験(以下、PoC)は、主に欧米で先行している。

【図表2】秘密計算の金融分野実証事例

これらの事例では、データの機密性を完全に保持しながら、単独機関では実現困難であった高精度な分析結果を得ている。特に、規制当局が主導するPoCにおいて良好な成果が確認されており、技術的実用性が立証されている。

連合学習のパイロットプロジェクトおよびPoC

図表3に示すように、連合学習技術については、国内外で金融分野での実証が活発化している。

【図表3】連合学習の金融分野実証事例

情報通信研究機構(以下、NICT)による国内実証実験は、弊社が事務局としてこの取り組みに事務局としてかかわっていたもので、NICTが開発したプライバシー保護連合学習技術「DeepProtect」を活用することで、各銀行の機密性の高い取引データを外部に開示することなく、協調的に不正取引検知モデルを構築した。2025年に発表した実験結果では、銀行の連合学習モデル(統合モデル)が個別学習モデルより平均18ポイントの再現率改善を実現している。

成功要因と課題

上記実証実験の成功要因として、以下が特定される。

- 明確な社会課題(不正取引対策、マネーロンダリング対策等)への取り組みという大義名分の存在。

- 技術的専門機関との連携による確実な実装支援体制。

- 概念実証(PoC)から段階的に本格運用へ移行する現実的なアプローチ。

- 参加機関間での目標設定と期待値調整の事前実施である。

一方で課題も明らかになっている。秘密計算では計算オーバーヘッドによる処理速度の低下が、連合学習では参加機関間の通信負荷とモデル収束の複雑性が主要な技術的課題として挙げられる。また、両技術に共通する課題として、業界標準化の不足による異なるシステム間の相互運用性の問題がある。特に重要なのは、各技術を単独で十分に習得してから統合活用に移行することの必要性である。

3. 個人情報保護法改正の動向と影響

現行法の暗号化データ扱い

現行の個人情報保護法においては、暗号化されたデータであっても、復号により個人が識別可能である限り「個人情報」として扱われる。このため、暗号化された顧客データや取引データを第三者機関に提供する場合であっても、原則として本人同意の取得および厳格な管理体制の構築が義務付けられている。

この規制は個人のプライバシー権保護という観点では必要不可欠であるが、金融機関にとってはデータ活用上の重大な制約となってきた。特に、複数機関での協調的な不正検知システム構築や、業界横断的なリスク管理モデル開発において、実質的な導入障壁として機能している。

統計モデル・AIモデル生成成果の非個人情報化可能性

個人情報保護委員会は、2025年の法改正に向けて「AI開発目的での個人データ利用規制の大幅緩和」を検討している。その核心は、以下の条件を満たすケースでの取り扱い変更である。

- 統計モデル・AIモデル成果の非個人情報化

適切に秘密計算技術を用いて処理された結果として生成される統計情報やAIモデルについて、「特定の個人との対応関係が排斥された」ものとして整理し、非個人情報として扱う方向性が示されている。

- 本人同意要件の大幅緩和

統計作成、AI開発、公衆衛生向上、学術研究といった公益性の高い目的での利用について、一定の技術的保護措置を講じることを条件に、本人同意を原則不要とする可能性がある。

- 適切な技術的保護措置の法的位置づけ

秘密計算や連合学習など、技術的にプライバシーが保護される手法を用いる場合の特例的扱いが明文化される見込みである。

この改正が実現した場合、金融機関が享受できるメリットは計り知れない。法的リスクの大幅軽減として、秘密計算・連合学習を適切に実装したシステムにおいて、処理結果やAIモデルが非個人情報として整理されることで、従来の厳格な本人同意取得義務や第三者提供記録作成義務からの一定程度の解放が期待される。

また、プロジェクト推進の劇的な効率化も見込まれる。同意取得プロセスの簡素化により、不正検知システムや与信モデルの共同開発プロジェクトを、従来より遥かに機動的な推進が期待できるようになる。

さらに、監査対応負荷の軽減も重要なメリットである。法的根拠が明確化されることで、監査法人やコンプライアンス部門への説明負荷が大幅に削減され、新技術導入のハードルが著しく低下することが予想される。

4. 実践的導入戦略:個人情報を含まないデータ活用を起点とする段階的アプローチ

個人情報保護法改正を見越した現時点での取り組み

個人情報保護法の改正は将来的な展望であり、その実現時期や具体的内容には不確実性が残る。このような状況下で、金融機関が今すぐ着手すべきは、個人情報を含まないデータを活用した段階的技術導入戦略の実施である。

法改正の実現を待つのではなく、現行法制下で活用可能な非個人情報を対象として秘密計算と連合学習の実用性と有効性を検証することで、将来の法改正時により迅速かつ効果的な展開が可能となる。この取り組みを通じて蓄積される技術的ノウハウと運用経験は、個人情報を含むより高度なデータ活用への橋渡しとして極めて重要な価値を持つ。

「個人情報を含まない」データとしての法人データの活用

個人情報を含まないデータの中でも、特に法人データは秘密計算・連合学習の導入効果を検証する理想的な対象である。企業間取引データ、システム運用ログ、市場情報データ、財務指標データ等は、現行法制下においても比較的制約が少なく、技術実証の実験場として最適である。

法人データ活用により期待される具体的成果として、以下が挙げられる。第一に、ESG投資判断のための統合企業評価モデルの構築である。複数金融機関が保有する企業情報を秘匿状態で統合することで、より精緻で偏りの少ない企業評価が実現される。第二に、サプライチェーン全体を俯瞰するリスク管理システムの開発。上流から下流までの企業間関係データを安全に統合し、連鎖的なリスクの早期発見が可能となる。第三に、中小企業向け信用スコアリングの高度化。従来単独機関では評価困難であった中小企業について、複数機関の取引実績を統合した信用評価モデルの構築が期待される。

段階的導入戦略

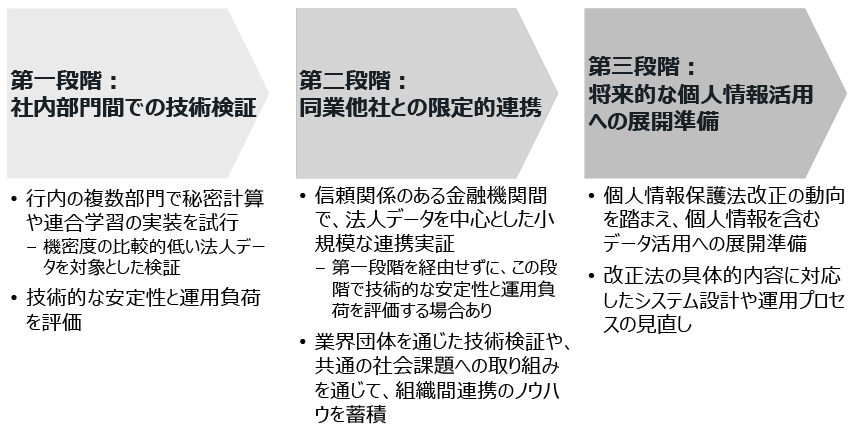

技術導入の成功には、段階的なアプローチが不可欠である。まずは法人データ等のリスクが相対的に低い領域での小規模実証実験から着手し、技術的検証と並行して組織内調整プロセス、ガバナンス体制、運用手順を漸進的に整備することが肝要である(図表4)。

【図表4】秘密計算や連合学習の段階的導入案

このような段階的アプローチを通じて、技術的習熟度の向上と法的・組織的課題の体系的な洗い出しを同時並行で進めることが求められる。法人データでの確実な成功体験の蓄積が、将来的な個人情報活用における成功の基盤となる。

おわりに

将来的な協調AI基盤構築に向けて

本レポートで解説した秘密計算と連合学習は、将来的に統合された協調AI基盤の中核技術として位置づけられる。個別技術の十分な習得と段階的な実装経験の蓄積を経ることで、複数金融機関のデータを技術的に安全な形で統合し、従来とは次元の異なる精緻な顧客インサイト獲得や市場分析が実現可能となる。

さらに視野を広げれば、他業界との戦略的協調により、顧客のライフスタイル変化や経済状況変動をリアルタイムで捉え、予防的なサービス提案や経営意思決定支援への活用も展望される。ただし、これらの高度な活用は、個別技術の確実な習得と法人データでの実証経験を基盤として初めて実現可能となる。こちらについては別途、次回のレポートで解説していきたい。

【図表5】秘密計算 × 連合学習の協調AI基盤イメージ

まず取り組むべき準備事項として、以下が挙げられる。

- 社内規程・契約書の段階的整備

秘密計算と連合学習の特性を十分に理解した新たなデータ利用規程の策定、段階的技術導入に対応した運用手順書の作成、将来的な外部機関との連携を見据えた契約テンプレートの準備等が必要となる。

- 監査・コンプライアンス部門との緊密な連携フレーム構築

各技術段階に対応した監査手順の策定、段階的リスク評価基準の設定、定期的なセキュリティ監査プロセスの確立が求められる。

- 専門人材の計画的な確保

秘密計算・連合学習技術を段階的に理解し、実装・運用を担える人材の育成計画の策定または外部からの戦略的獲得が急務となっている。

金融業界全体の国際競争力強化と顧客価値の最大化のため、これらの革新的技術への段階的取り組みが、デジタル時代の金融サービス業界をリードする重要な要素となる。個人情報保護法改正という将来の追い風を見越し、まずは法人データを活用した各技術の確実な習得から開始し、段階的に高度なデータ活用基盤を構築していくべき時である。