はじめに

近年、国内における高齢化の進展に伴い、定年退職後も働く意欲のある高齢者は増加している 1 。しかしながら、高齢者が希望する「働きがいのある仕事」と、高齢者の就労機会とのマッチングが十分に進んでいないのが現状である 2 。そうした中で、農業は高齢者の健康維持やこれまでの経験を活用できる場として注目を集めている。

一方、農業分野においては、農業従事者の減少、食料自給率の低迷、耕作放棄地の増加等、さまざまな課題に直面しており、特に労働力不足は深刻な問題である。

本レポートでは、この労働力不足への対応策の1つとして「高齢者の農業参画」に焦点を充て、農業活動を事業として取り組む事例を紹介するとともに、事業推進上の課題を整理する。

1 日本経済新聞「働く高齢者が過去最多の914万人 23年、20年連続増」(2024年9月15日)

2 公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット「シニア就労・社会参加の現状と課題─人生100年時代のサスティナブルな社会の構築に向けて─」(2021年10月13日)

NHK「シニアの就活 ミスマッチなぜ?」(2024年2月16日)

日本テレビ「シニア世代の「就活」厳しい現実… 働きたいシニアの労働力をどう生かすのか」(2025年3月28日)

1.農村現場における高齢者活躍の必要性

日本の高齢化社会が進行する中で、生産年齢人口の減少に伴う地域経済の縮小や、社会保障制度の持続可能性が懸念されている。特に、年金や医療・介護の財政面では現役世代の負担が増大し、同時に労働力不足も深刻化している。

こうした背景を踏まえると、高齢者が意欲を持って活躍できる場を整備することが不可欠である。就労継続や社会参加、さらには健康維持と言った観点からも、その受け皿を確保する意義は大きい。その有力な選択肢の一つとして、近年「農業」が注目されている。

(1)高齢者の就業状況

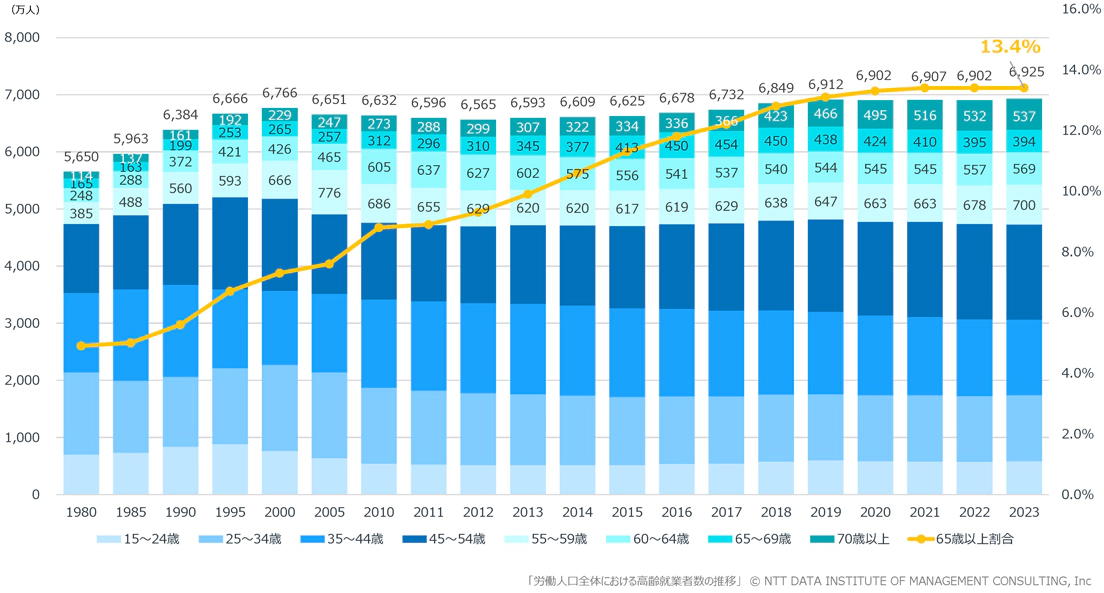

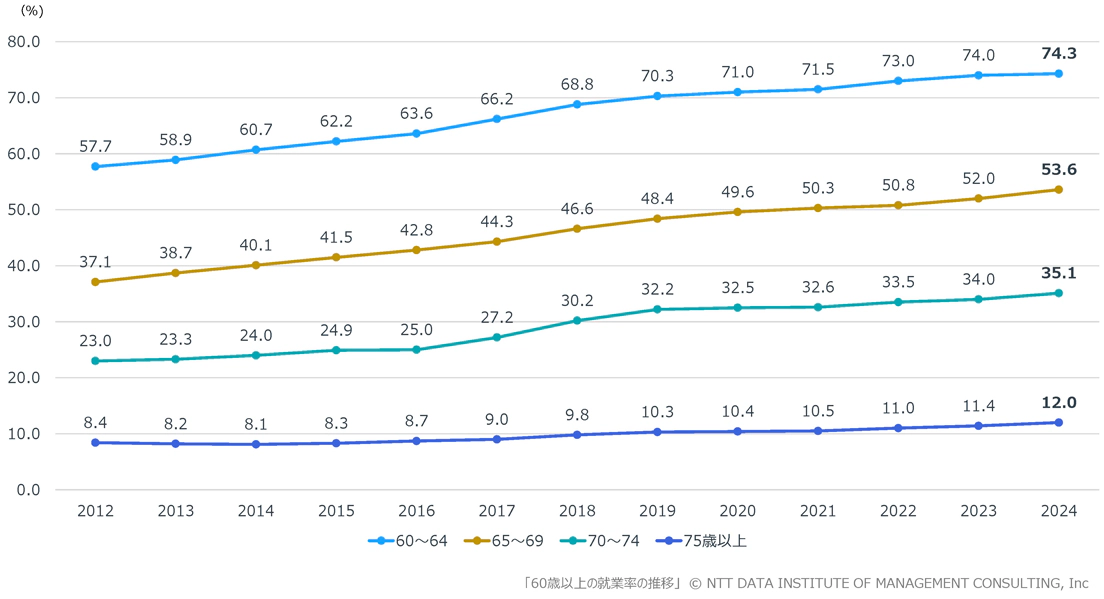

高齢者の就業率は増加傾向にある。日本の労働人口は平成元年以降6,000万人台で推移しているが、そのうち高齢者の割合は大幅に増加している。2023年時点での就業者全体における高齢者の割合は13.4%である(図表1)。また、60歳以上の就業率は2012年頃以降微増傾向にあり、2024年時点では以下の通りである(図表2)。

- 60~64歳:74.3%

- 65~69歳:53.6%

- 70~74歳:35.1%

- 75歳以上:12.0%

日本の少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口の減少が進み、企業などでは労働力不足への対応が急務となっている。そのため、定年後の人材を含む高齢者の活用は一層重要性を増している。こうした企業側のニーズの高まりが一因し、定年後も就業を継続する高齢者は今後さらに増加すると見込まれる(図表2)。

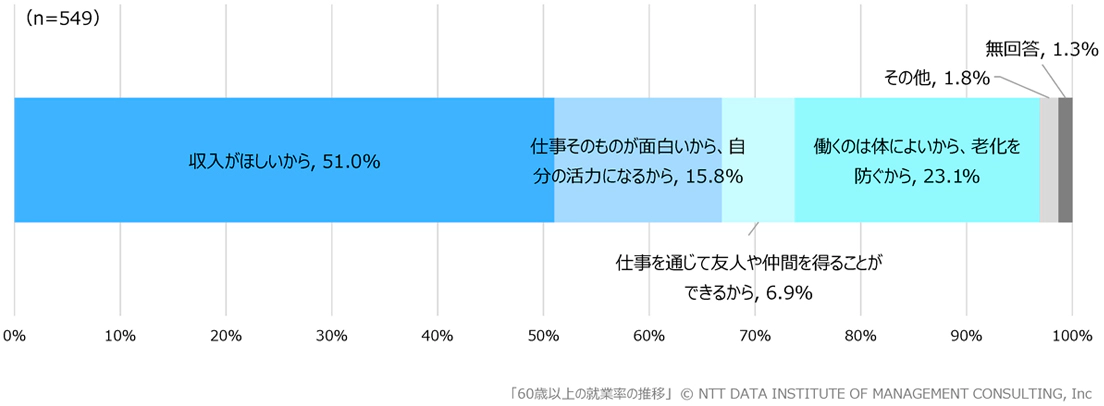

高齢者が働く動機としては、主に収入の確保や老化防止、自身の活力維持が挙げられる。内閣府の60歳以上を対象とした調査によると、就業を継続する理由は「収入がほしいから」が51.0%と最も多く、次いで「働くのは体によいから、老化を防ぐから」が23.1%、「仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから」が15.8%とされている(図表3)。すなわち、高齢者は経済的理由のみならず、心身の健康維持の観点からも就業を継続していると考えられる。

【図表1】労働人口全体における高齢就業者数の推移

出典:内閣府「令和6年度版高齢社会白書(全体版)」の1 就業・所得(図1-2-1-1)のCSVデータを基にNTTデータ経営研が作成

【図表2】60歳以上の就業率の推移

出典: 内閣府「令和6年度版高齢社会白書(全体版)」の1 就業・所得(図1-2-1-2)のCSVデータを基にNTTデータ経営研が作成

【図表3】高齢者が働く理由

出典:内閣府「第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査(全体版)」(令和2年度)を基にNTTデータ経営研究所が作成

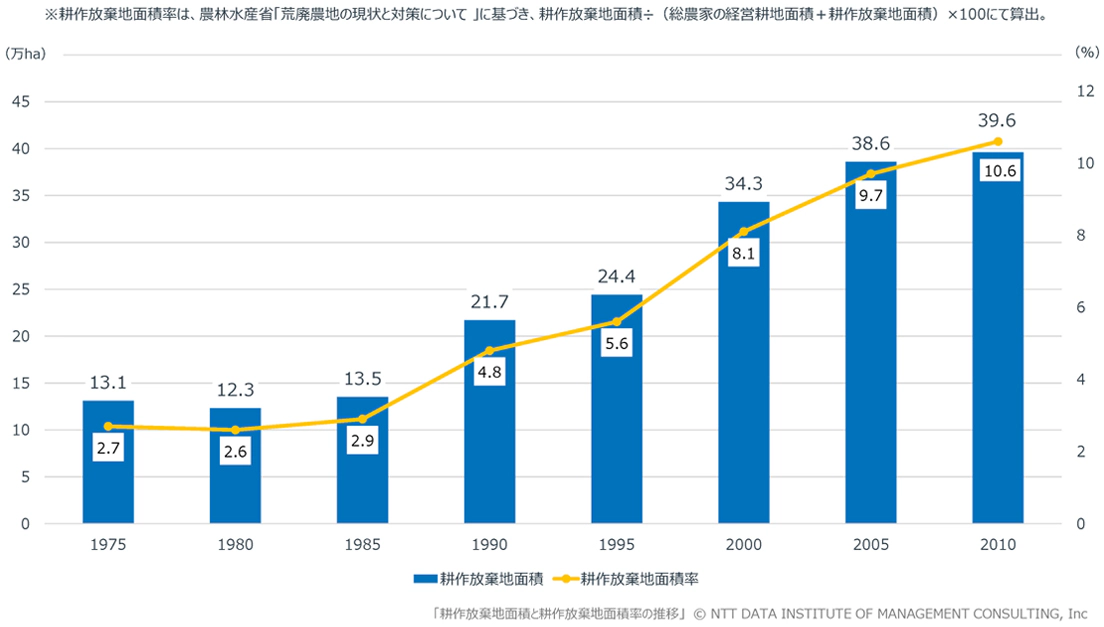

(2)農業現場における遊休耕地の増加

農業現場においては、農業従事者の高齢化が深刻化している。2020年時点で、65歳以上の基幹的農業従事者 3 割合は70%に達した 4 。農林水産省は、農業生産の基盤となる、担い手の育成・確保や、多様な農業者(農業を副業的に営む経営体等)による適正な農地の保全・管理を政策的課題として位置づけている 5 。

農業の成長産業化を推進するための政策の一環として、農地の集積・集約化の促進と、地域農業の効率化及び活性化を目的に、2014年に農地中間管理機構(以下、「農地バンク」)が設置された。

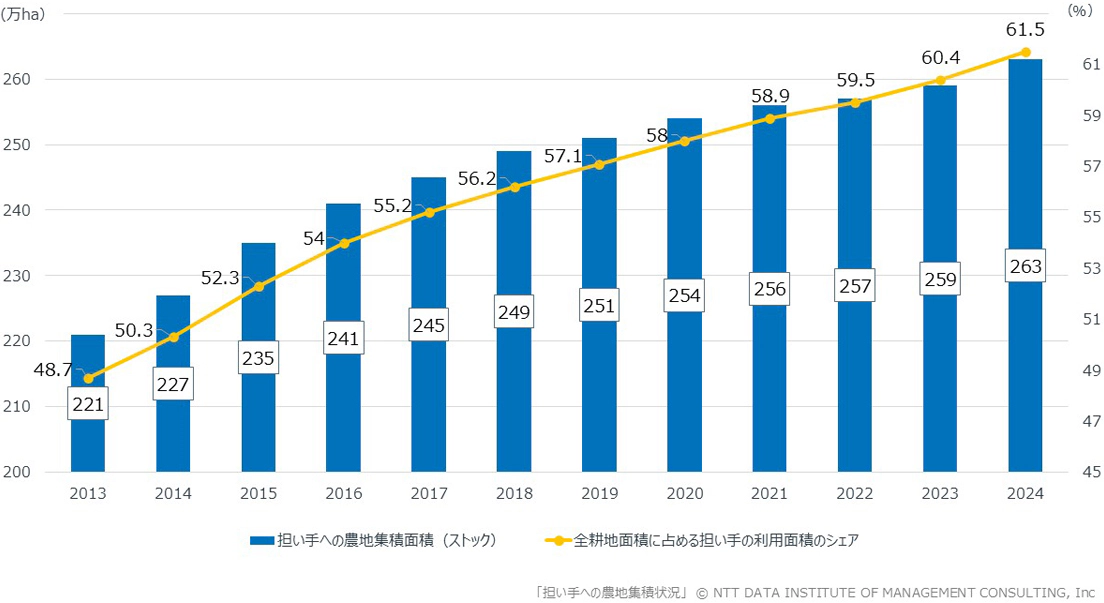

農地バンクは、高齢化や後継者不足などにより耕作されていない農地を所有者から借り受け、担い手へ貸し付けを行う組織である。農地バンクによる担い手への農地集積は着実に進展しており、2024年時点で担い手が利用する農地のシェアは61.5%に達している。農地バンク設立前の2013年と比較すると、農地集積面積は2024年時点で約41.9万ha増加し、263万haとなった(図表5)。

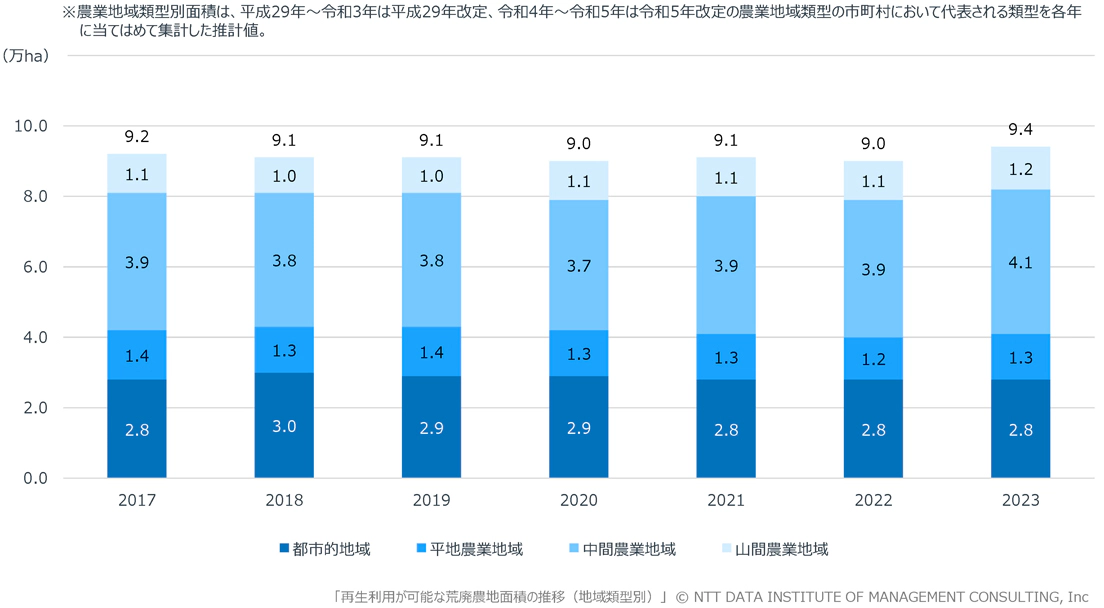

一方で、中山間地域を中心に、活用が進んでいない農地も存在する。荒廃農地全体のうち、再生利用が可能とされる農地面積は、2017年以降おおむね9.0万ha程度で推移しており、2023年時点では9.4万haである。このうち、中間農業地域 6 が4.1万ha、山間農業地域 7 が1.2万haであり、中山間地域合計で再生利用が可能な荒廃農地 8 面積の約56%を占めている(図表6)。中山間地域は急傾斜地が多く、ほ場 9 の形状が不整形で機械の使用が困難など、生産条件が悪いため、担い手への集積が進みにくいと考えられる。

さらに、都市的地域 10 や平地農業地域 11 においても、宅地化の影響や高齢化による離農などを背景に、荒廃農地が点在している。2023年時点で、再生利用が可能とされる荒廃農地面積は、都市的地域に2.8万ha、平地農業地域に1.3万ha存在する(図表6)。これらの地域は本来生産条件に恵まれているものの、農地の細分化や利用調整の遅れにより、十分に活用されずに荒廃する事例がみられる。

こうした状況下で、一部地域では高齢者自身が遊休農地の再活用や地域農業支援に取り組む動きも確認されており、担い手不足を補完する潜在的な力と考えられる。

3 普段仕事として主に自営農業に従事しているものを指す。

4 農林水産省「令和3年度 食料・農業 農村白書 第1部(P.27)」(2022年5月27日)

5 農林水産省「食料・農業・農村基本計画」(2025年4月)

6 耕地率が20%未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市区町村及び旧市区町村、または、耕地率が20%以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市区町村及び旧市区町村を指す(中間農業地域は、都市的地域、山間農業地域決定後に決まる概念である)。

7 林野率80%以上かつ耕地率10%未満の市区町村及び旧市区町村。

8 抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地。農地法第32条第1項第1号の遊休農地と同じものを指す。

9 田畑や樹園地のように作物を栽培している農地を指す。

10 可住地に占めるDID(人口集中地区)面積が5%以上で、人口密度500人/km²以上またはDID人口2万人以上の市区町村及び旧市町村を指す。

11 耕地率20%以上かつ林野率50%未満の市区町村及び旧市区町村(ただし、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑との合計面積の割合が90%以上のものを除く)、または、耕地率20%以上かつ林野率50%以上で、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑との合計面積の割合が10%未満の市区町村及び旧市区町村を指す。

【図表4】耕作放棄地面積と耕作放棄地面積率の推移

出典:農林水産省「農林業センサス」(昭和50年~平成22年)を基にNTTデータ経営研究所が作成

【図表5】担い手への農地集積状況

出典:農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」(令和6年度版)を基にNTTデータ経営研究所が作成

【図表6】再生利用が可能な荒廃農地面積の推移(地域類型別)

出典:農林水産省「荒廃農地の現状と対策」(令和6年12月)を基にNTTデータ経営研究所が作成

(3)高齢者による農業活動

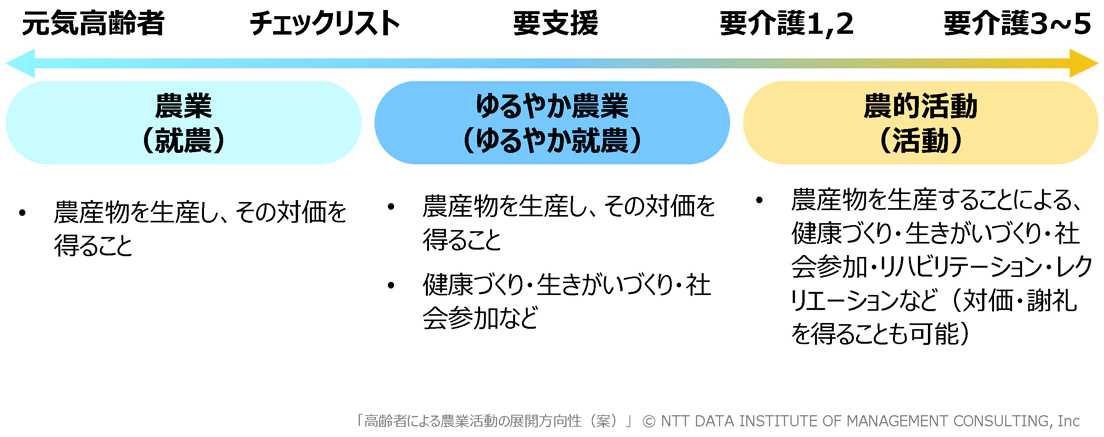

高齢者の社会参画を促進し、農業の持続的な発展を図るため、高齢者による農業への参画が各地で進められている。一般社団法人JA共済総合研究所による調査研究 12 では、高齢者による農業活動を以下の3類型に大別している(図表7)。

第一に、農産物の生産によって生計を維持することを目的とした「農業」である。

第二に、農産物を生産し対価を得るものの、健康づくりや生きがいの形成、社会参加を主な目的とする「ゆるやか農業」である。

第三に、農産物の生産を通じて、健康づくりや生きがいの形成、社会参加、さらにはリハビリテーションやレクリエーションを目的とする「農的活動」である。「農的活動」では報酬を得ることも可能である。例えば「農的活動」の一例として、地域の共同農園で高齢者が野菜を育て、それを介護予防や地域交流の機会として活用する取り組みがある。

次章では、これら3類型のうち「ゆるやか農業」と「農的活動」の両側面を有する枚方市シルバー人材センターの実例を取り上げ、その意義や実施上の工夫、課題を考察する。

12 一般社団法人JA共済総合研究所「農福連携による高齢者の健康増進・生きがいづくり・社会参加と農山漁村の活性化の支援に関する調査研究事業」報告書 (2020年4月15日)

【図表7】高齢者による農業活動の類型

出典:一般社団法人JA共済総合研究所「イチから分かる 高齢者の農福連携~高齢者のゆるやか農業・農的活動~」を基にNTTデータ経営研究所が作成

2.大阪府枚方市シルバー人材センター「ふくろうファーム」の事例

(1)農業事業参入の背景・経緯

枚方市シルバー人材センターは、2023年に新たな農業事業として「ふくろうファーム」を立ち上げた。同センターの常任理事である植田 健作氏が、市内で資材や機械、人材不足による遊休農地の増加を背景に、事業の立ち上げを決意した。

農業事業開始にあたり、最大の課題は農地の確保であった。同センターでは会員や職員の知人を通じて遊休農地の情報収集を行い、地域内の土地所有者に対して数年にわたり交渉を重ねてきた。しかし、賃料条件の折り合いがつかず、多くの交渉は契約に至らなかった。

最終的には、過去に同センターへの草刈りを依頼していた土地所有者との信頼関係を基盤に、2022年に約300坪の遊休農地の借用することに成功し、ふくろうファームの活動が本格的に始動した。

枚方市シルバー人材センターの事業として進めている「ふくろうファーム」(撮影:筆者、以下同様)

(2)農業活動の特徴・運営体制

同センターの農業事業は、「農的活動」と「ゆるやか農業」の両側面を有し、健康づくりや交流、生きがいの醸成を重視した参画スタイルが特徴である。収益化を最終的な目標としつつも、まずは高齢者にとって働きやすい居場所づくりを重視している。

現在は、東レ建設株式会社が提供するIoT技術を活用した高床式砂栽培農業施設「トレファーム®」13 と、露地での野菜栽培の双方に取り組んでいる。

13 東レ建設株式会社及び株式会社茂広組が共同開発した高床式砂栽培農業施設。高さ調整が可能な建築用の足場材を活用した高床式農業ベッド、建設技術を活かし高強度・高耐力のある角パイプハウス、農業機械を必要とせず身体への負担を軽減する砂栽培を取り入れていることが特徴。各種IoTの利用により自動潅水、温度や遮光の自動制御が可能。トレファーム🄬Webサイト:https://www.toray-tcc.co.jp/torefarm/

(2025年9月4日アクセス)

「トレファーム®」を利用した栽培施設

ふくろうファームの大きな特徴は、生産者・消費者双方に対する安心・安全の配慮である。

まず生産面では、身体的負担の軽減を目的として、高齢者でも作業しやすい高床式砂栽培設備を導入している。これにより、しゃがむ動作が困難な高齢者でも比較的負担なく作業が可能となっている。またはさみやヘラなどの道具を使用する砂栽培を導入しており、農業機械を用いる必要がなく、機械に起因する事故やけがのリスクを低減できる。

屋外・施設内での栽培の様子

次に運営面では、同センター全体として「安全・安心」を基本コンセプトとし、農業に限らず、会員の安全確保に徹底して取り組んでいる。例えば草刈り業務では、通常の草刈り機と異なり、2枚の刃が逆回転することで石が飛散しにくい草刈機を導入するなど、安全性に配慮した工夫を行っている。それを活かして、安全マニュアルの整備や作業中の注意喚起などを通じて、高齢者が安心して活動できる環境づくりに努めている。

さらに、消費者に対しては無農薬栽培を徹底しており、使用する水は水道水を利用するなど、安心・安全のコンセプトを徹底している。こうした取り組みにより、「安全・安心なシルバーブランドの枚方野菜」の確立を目指している。

この農業活動には、農業初心者であるセンター職員も携わっており、トレファーム🄬の専門家の支援を受けながら試行錯誤を重ねている。また、センターの登録会員の中には農業経験者が1名おり、露地栽培 14 を中心に主導的な役割を果たしている。露地栽培には「農業に挑戦したい」という意欲を持った高齢者が多く、施設栽培には「人との交流」を目的とする高齢者が多い傾向にある。

立ち上げ当初は、露地栽培に1名、施設栽培に5名の作業者が参加していた。作業頻度は月に8~10回程度を目安としているが、出勤日は自由とされており、1日あたり2~3名が作業に訪れている。栽培した野菜は、センターの受付やセンターが貸与している地域の古民家施設「いっぷく処」において、会員による販売が行われている。

14 農林水産省の統計分類では、野菜策経営が露地と施設に大別される。ここでいう露地栽培とは、施設を用いず自然条件下で行う栽培を指す。

栽培した野菜の販売所・事務所前の看板

(3)今後の方針

枚方市シルバー人材センターは、2025年度には新たに2ヵ所の土地の借用に成功し、栽培施設の増築も実施した。現在は、合計で700坪の土地を管理している。黒字化を見据えた品目選定や栽培方法の工夫も進められており、収益性の向上に向けた取り組みが本格化している。さらに、地域のスーパーマーケット「トップワールド」と契約を結び、地元野菜として収穫物の販売を開始する予定である。

農業活動に携わる高齢者は、作物の生育管理や年間の栽培計画の策定にも関与しており、単なる労働力の提供にとどまらず、主体的な役割を果たしている。一方で、収益化の実現や担い手の安定的な確保といった継続的な運営に向けた課題も残されており、これらに対する戦略的な対応が求められる。こうした取り組みは、高齢者の就業意欲や社会参加を促進するとともに、地域農業の維持や遊休農地の有効活用にも資するものとなっている。

3.農業現場における高齢者活躍に向けた課題

枚方市シルバー人材センターの事例は、高齢者が農業に参画し、就業や社会参加の場を得る好例である。本章では、枚方市シルバー人材センターの事例をもとに、高齢者の農業現場における活躍の場の創出に向けた課題を整理する。

(1)農地の確保

非農業者が農業参入時における大きな課題の1つとして、農地の確保が挙げられる。枚方市シルバー人材センターの事例でも、農地の交渉から実際の借用に至るまで数年を要している。最初に借用できた農地は、従来から草刈り事業を通じて関係性があった所有者の遊休農地であった。同センターのような公共性の高い組織であっても、農地の貸与に必要な信用を得るハードルが高いことがうかがえる。

農地の貸与交渉においては、農地バンクが仲介役として活用される場合がある。しかし、これを利用するには、中長期的に農業経営を行う意思と能力を有する主体であることが求められる。そのため、定期的な作業体制の確立や農地の適切な管理、作付・収穫記録の整備など、農地の保全・活用に資する営農活動を継続的に実施する必要がある。こうした体制を整備することで、農地バンクを通じた農地の確保につながる可能性が高まる。また、こうした初期段階のハードルを乗り越え、一定の生産実績を積み重ねることにより、地域内での信頼を獲得し、さらなる農地拡大につながると考えられる。

一方、農地の効率的な活用に関しては、国の方針として、認定農業者 15 などの担い手への集積が重要視されている。特に、平地で機械作業が容易で既存の農地に近接し、土壌条件の良好な土地は担い手の需要が高い。これに対して、高齢者による農業参画では、農地の交通アクセスの良さや安全面(排水性のよさ、平坦・緩やかな地形など)が重視される傾向にある。特に都市近郊を中心に、担い手と高齢者の農地利用希望が重なり、競合が発生しやすいことが推察される。

そのため、地域ごとの実情を踏まえた柔軟な農地活用が求められる。担い手への農地集約は、国内の食料安定供給という観点から非常に重要であると同時に、小規模な農業経営体による活動も、地域農業の多様性や活力の維持する上で欠かせない役割を果たしている。したがって、両者の特性やニーズを踏まえ、優先度を調整しつつ、共存を可能とする遊休農地の柔軟かつ戦略的な活用が求められる。

15 農業経営基盤強化促進基本構想に基づく農業経営改善計画を作成し、市町村から認定を受けた者。

(2)収益性の獲得

次に、収益性の獲得が重要な課題となる。趣味的な農的活動も存在するが、組織的な事業継続には収益性の確保が不可欠である。例えば、シルバー人材センターにおいては、近年の補助金削減に伴い、経済的に自立した組織運営を目指す動きが強まっており、農業活動に参入する場合にも収益性の考慮が求められている。

収益性を高めるためには、販売収入の増加とコスト削減の両面からの取り組みが必要である。特に高齢者による小規模営農では、有機野菜など付加価値の高い品目や、地域で希少な作物などを選定することで差別化を図り、販売収入を確保することがポイントとなるだろう。同センターでは、無農薬栽培を付加価値の柱とするとともに、近隣であまり栽培されていないビーツなどの農産物を栽培することで付加価値向上を図っている。

ただし、こうした高付加価値化を図るためには、農業技術の習得、マーケティング能力、販路開拓などが重要な課題である。同センターでは、販売戦略についてはセンター職員が戦略を練り、その方針に基づき、作業者にあたる高齢者が栽培品目の選定や栽培計画の策定を行う体制を整えている。

(3)安全な農作業環境の確保

高齢者にとって安全な農作業環境を確保することが重要である。作業安全確保に向けては、作業の安全ルールや手順の策定、資機材・設備などの安全性の確保、事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用などが必要とされる。

また、事故発生時に備え、労災保険などの補償制度の整備、事故などの速やかな対応策や再発防止策の検討・実施などが求められる。農林水産省やシルバー人材センターなどが発行する既存の農作業安全マニュアルなどを参考にしながら、各地域のほ場条件や栽培品目、人員体制などを考慮して体制整備を構築していく必要がある。

(4)高齢者による農業活動を起点としたビジネス展開

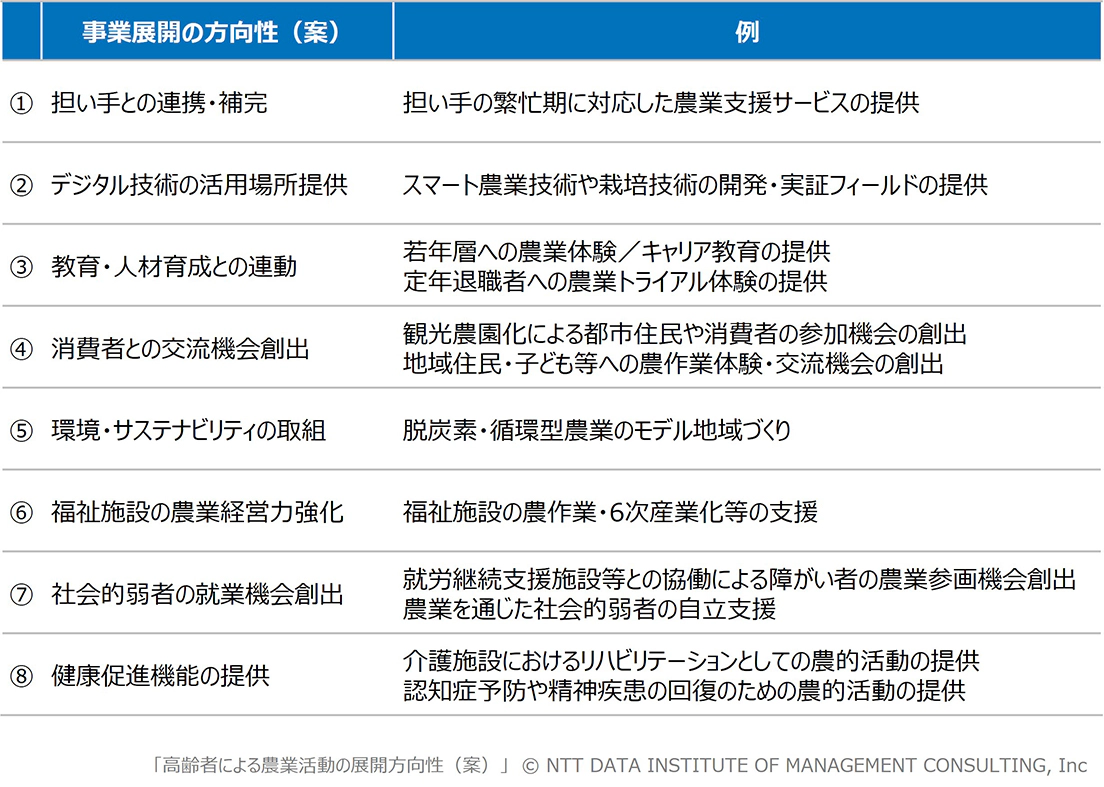

中長期的には、高齢者による農業活動を起点に、地域の担い手、行政、民間企業、福祉関係期間などが連携した多様な事業展開が期待される。例えば、社会福祉法人豊中市社会福祉協議会では、高齢者男性を中心とした都市型農園を経営しながら、収穫体験や地域の子ども食堂への農産物提供などを行うことで、消費者交流や地域福祉の担い手としての機能も担っている 16。このように多様な主体が連携することで、高齢者の就労機会や生きがいづくりにとどまらず、一定の経営力の獲得や地域社会への貢献も期待される。

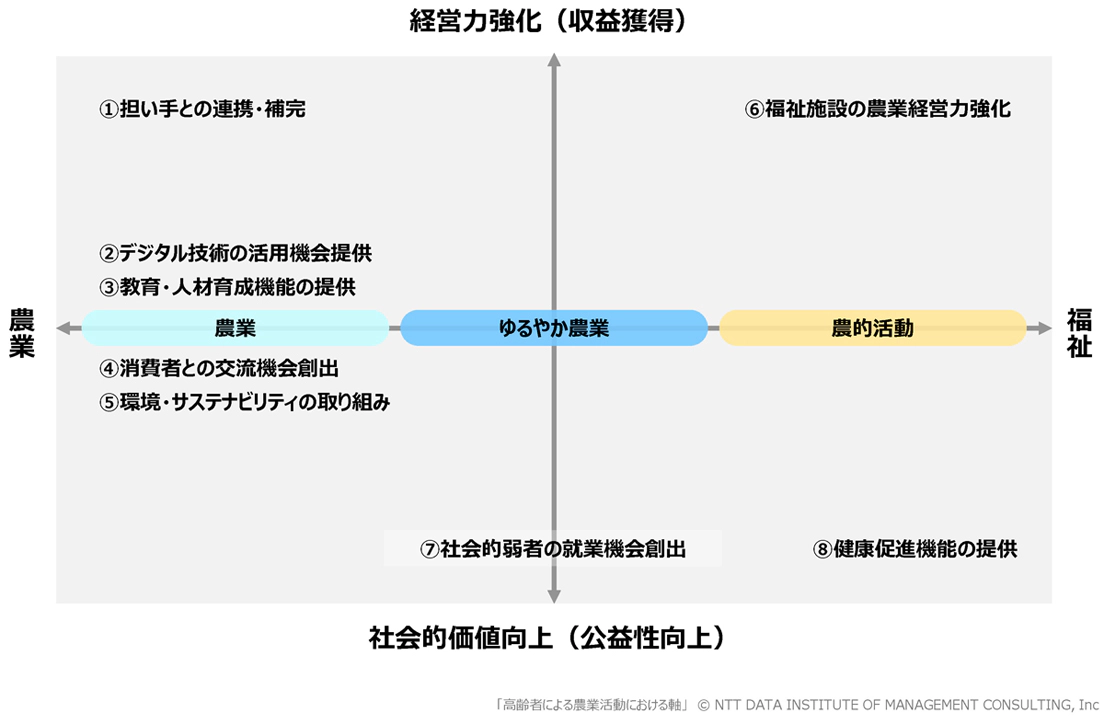

具体的な事業展開の案としては、担い手との連携・補完機能としての活用、スマート農業技術の実証フィールドとしての活用、若年層や定年退職者への教育機会の提供、消費者との交流機会の創出などが挙げられる(図表8)。また、環境に配慮した循環型農業の実践、福祉施設との連携、障がい者など社会的弱者の就労支援、健康促進など、農業を通じた社会的価値の創出も期待される。これらの取り組みは地域や関係者の状況に応じて取捨選択・組み合わせが想定され、高齢者の農業参画を軸に、多様な社会課題の解決につなげていくことができる。

16 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会Webサイト:https://www.toyonaka-shakyo.or.jp/nav/nav_chiki/agriproject(2025年7月10日アクセス)

【図表8】高齢者による農業活動の展開方向性(案)

筆者作成

これらの展開はあくまでも一例にすぎないが、「農業」と「福祉」、「経営力強化」と「社会的価値向上」のどちらの軸に重きを置くかを意識しながら、経営体のコンセプトやブランド戦略との整合を図りつつ、適切な運営スキームが構築できることが理想的だと考えられる(図表9)。

【図表9】高齢者による農業活動における軸

筆者作成

新規事業の展開にあたっては、補助金の活用や金融機関など、金銭的なリソースの確保が不可欠である。一例として、農林水産省が実施する「地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)」では、ハード面・ソフト面の双方で補助金による支援を実施している。こうした補助金制度を活用することも有効な手段の一つである。

4.おわりに

今後は、農業への高齢者参画を「就労機会」や「生きがいづくり」にとどまらず、地域資源の有効活用策として政策的に位置づけることが必要である。例えば、自治体がシルバー人材センターなどを活かして高齢者向けの農業拠点を設け、農業の基礎を学びながら新規就農や担い手への支援につなげるスキームを整備することが有効と考えられる。

これまで、シルバー人材センターは高齢者の生きがいづくりや就労機会の提供として農業を活用してきた。今後はこの機能をより広げ、センター内での活動を通じた組織の収益性向上に留まらず、拠点での育成を経て個人や農業法人における新規就農・担い手支援へと発展させていくことが期待される。こうした育成・移行プロセスを通じて、高齢者が安心して農業に参画できる環境を整備するとともに、収益性の確保や地域農業への貢献につなげることができる。

今後も、農業を「産業」と「福祉」の両側面から捉え、これまで農業に従事してこなかった高齢者を含む新たな労働力による農業参画の実態やニーズを踏まえた調査・情報提供・政策提言を継続的に行っていきたい。