はじめに

日本では人材の多様化や企業のグローバル化により人材獲得競争が激化しており、人材の流動性が高まっている。日本経済新聞社の調査によると、2025年度の採用計画に占める中途採用比率は過去最高の46.8%と5割に迫っており、新卒中心の採用慣行は薄れつつある 1。このような状況において、本稿では企業が持続的な競争力を確保していくために、貴重な経営資源である「人材」の採用・育成を担う人事が、データ活用という観点からどのような取り組みを行っていくべきかを考察したい。

1 日本経済新聞「中途採用比率、最高の46.8%」(2025年4月14日)

1. なぜ人事にデータ活用が必要なのか

現在の日本では、長らく続いた新卒一括採用が限界を迎えつつある中、自社に適した人材を、中途採用という手法も含めていかに効率的に採用するかということの重要性が高まっている。人事部員の勘や経験に頼った属人的な業務体制を取っている企業にとっては、業務品質や効率性の維持・向上に向けた取り組みが求められていると言える。

また昨今では採用直結型インターンシップの解禁や、新卒採用の通年実施率が増加するなど、人事を取り巻く環境は変革期を迎えている。このような状況に対応し企業が持続的な競争力を確保するためには、人事が主体となって、人事領域で解決すべき課題の把握や、解決にデータを活用していくことが重要である。

2. データ活用によって何を実現するのか

人事がデータ活用を推進していくにあたって、まずはデータ活用の目的を検討することが有用である。ここでは、効率化・高度化といった観点に分けて、検討事例について説明する。

【効率化】効率性の向上

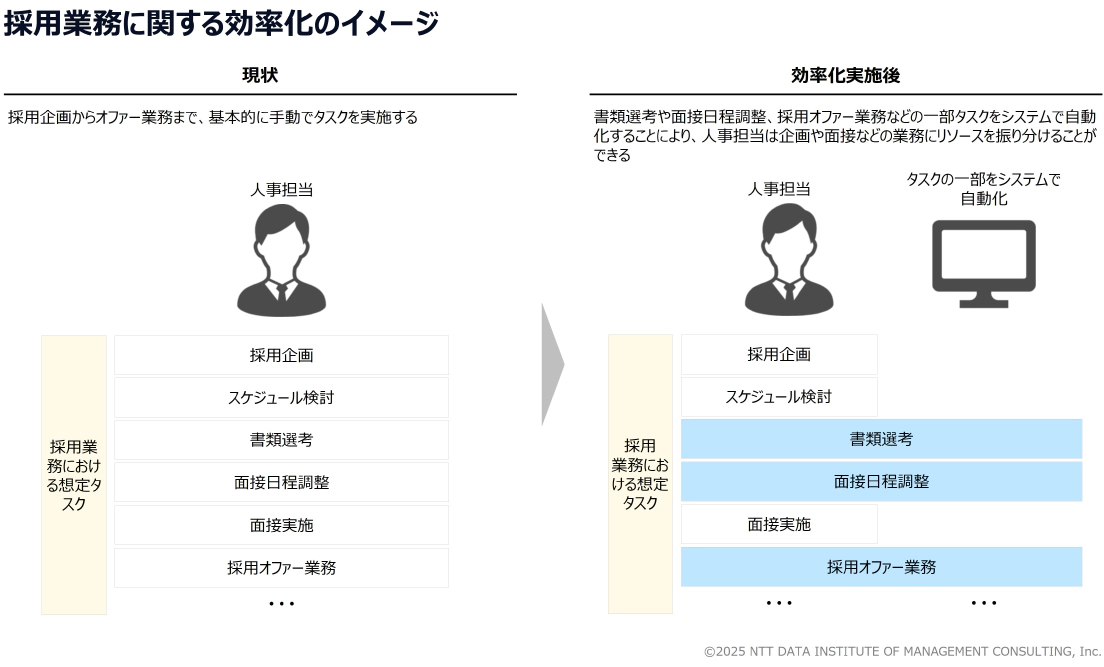

データ活用による効率化の目的は、これまでWordやExcelなどで作業していた内容をシステムに任せることによって、業務量を軽減し、社員がより重要性の高い業務にリソースを割けるようにすることである。具体的な効率化の例について、以下2つのポイントに沿って説明する。

■ 業務プロセスの自動化

効率化の例として、業務プロセスの自動化が挙げられる。

採用オファー業務を例にとると、過去のオファーレターの作成・管理の実績データや、過去のフローをふまえて、オファーレターの作成・管理作業をBPA・RPAツールで自動化することにより、作業時間を短縮することができる。その他研修管理業務なども、業務プロセスの自動化が可能である。研修担当者は従業員の研修受講の状況を集約した管理システムなどを活用することで、従業員の研修受講状況を把握しやすくなることに加えて、システムのリマインドツールを活用することにより、従業員へのリマインドにかかる時間を削減することができる。

■ 手作業からの脱却

業務プロセス全体の自動化のみではなく、現在手作業で行っている業務を洗い出し、業務単位ごとに自動化させていくことも有用である。例えば履歴書やエントリーシートの確認業務については、BIツールなどを活用し、エントリーシートの採点を自動化することで、履歴書のスクリーニングにかかる時間を短縮することができる。

その他採用や育成業務においては、人事システムやタレントマネジメントシステムのデータを集約し従業員データを一元化することにより、各システムからのデータのピックアップやデータを使用した資料の作成にかかる時間を短縮することができる。

【図表1】採用業務に関する効率化イメージ

NTTデータ経営研究所が作成

【高度化】質の向上

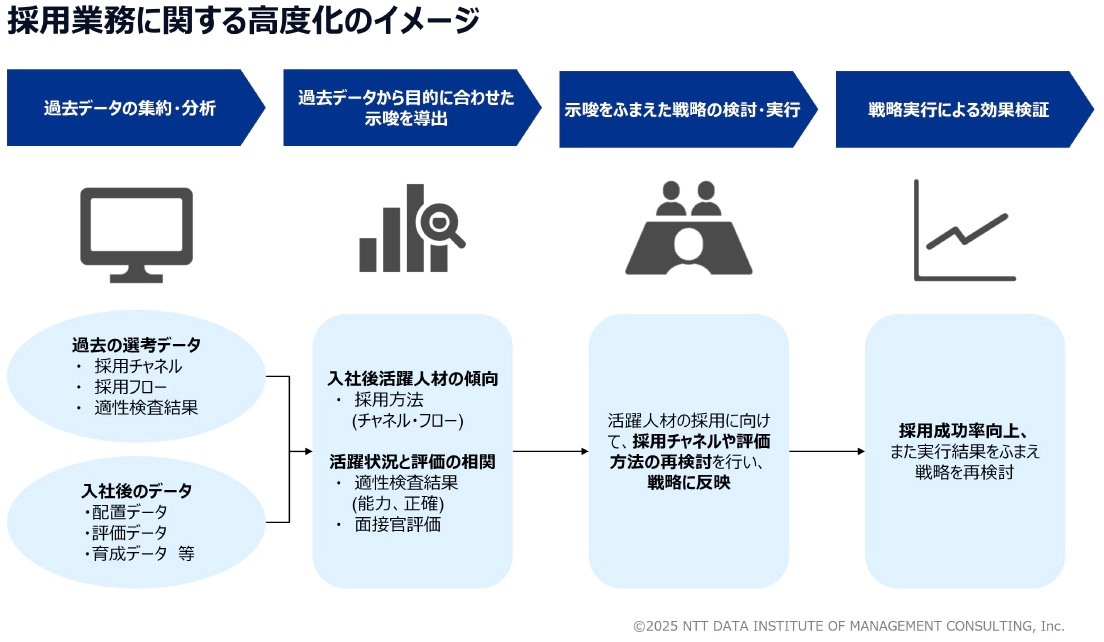

高度化の目的は、データ分析や予測を活用して、戦略的な意思決定をサポートし、人事業務の質を向上させることである。高度化の事例について、人材マネジメントのサイクルに沿って紹介する。

■ 採用活動の最適化

採用活動では、応募者データや選考通過率を分析して、効果的な採用チャネルや選考フローを特定することや、過去の採用データから、活躍が見込まれる応募者の特徴を抽出することによって、採用成功率を向上させることができる。

■ 人材配置の最適化(適材適所の実現)

人材配置の場面においては、社員のスキルセット、パフォーマンス、キャリア志向、評価データを統合分析し、AIを活用することにより、社員に最適な部署やプロジェクトへの配置を提案し、社員のパフォーマンス向上、モチベーション向上につなげることなどの活用方法が考えられる。

■ スキル開発・育成計画の高度化

育成の場面においては、将来必要となる人材ポートフォリオのスキルと、現状の社員が保有するスキルとのギャップ特定にデータ分析を活用できる他、過去の研修データと照らし合わせることで、スキルギャップの減少に効果的な教育プログラムを提案していくことなども考えられる。

■ 報酬・福利厚生の最適化

報酬制度に関連した内容としては、現状の社員の給与や福利厚生データ、パフォーマンスとの相関を分析し、業界トレンドやインフレ率を踏まえた報酬体系の最適化を検討していくことなどが挙げられる。

■ 社員エンゲージメントの向上

社員エンゲージメントにおけるデータ活用の方法としては、従業員サーベイ結果、離職率、勤怠データを分析し、エンゲージメント低下の原因を特定した上、従業員の離職リスクを予測し、早期対応策を提案していくことなどによって、エンゲージメントを向上させていくことなども考えられる。

【図表2】採用業務に関する高度化のイメージ

NTTデータ経営研究所が作成

3. データ活用をどのように実現するのか(データ活用を阻む“壁”は何か)

データ活用を進めていくにあたって、実施の過程で推進の“壁”となるものが存在する。ここではデータ活用の“壁”となりうる内容について、主に人材とシステムの2つの観点に分けて考察していく。

【人材】ケイパビリティ向上

■ データ活用の理解不足

データ活用が組織にどのようなメリットをもたらすのか、なぜ必要なのか、といった認識が不足していることは、データ活用を阻む大きな壁となる。

データ活用がもたらすメリットとして、採用・育成の場面を想定した場合、求める人材の設定に人事データを活用することで、より解像度の高いターゲット設定が可能になるため、効率的な採用活動に繋げることができることなどがある。このようなメリットを管理職層や経営層がしっかりと理解した上で、人事部署に対して人員や予算を適切に割り振ることが重要である。

■ 戦略的視点の欠如

データ活用を経営戦略や人事戦略に結びつける視点が不足していることもデータ活用の壁となる。昨今は採用の通年化もあり、人事部が抱える業務量が増加している。業務量が増加する中では「ルーティーン業務をいかに効率的に進めるか?」といったような短期的な視点での解決策を求めがちであるが、より長期的な視点で検討を行うことが必要である。

例えばIT領域にて事業を展開している企業の場合、IT事業拡大に向けた経営戦略をとることとなった場合、人的資本経営の推進を掲げている企業であれば、「ITスキルを開示項目として設定することが必要となるのではないか」など、経営戦略と人事戦略を結び付けて取り組むべき内容を検討していくことが、人事に求められるのではないだろうか。

■ データ分析スキルの欠如

担当者がデータ収集・分析をするための基礎的スキルを持っていないことも壁となっている。現状、高度なデータ分析(回帰分析、予測モデリングなど)を人事担当者に対して必須研修項目として設定している企業は少ないのではないか。BIツールについても、日常的に使用している人事担当者は多くないと思料する。このような場合は、データ分析スキルを保有している部署との連携や、配置転換を検討し、スキル強化を図っていくことが肝要である。

【システム】データの一元管理

人事に関連したシステムについては、古くから利用している給与システム、数年前に刷新された勤怠システム、直近で新たに導入されたタレントマネジメントシステム・・・といったように、複数システムが混在し、かつそれぞれのデータ項目が統一されていない、というようなケースも少なくないだろう。このような状況においては、以下のような点が推進の壁となると思料する。

■ データが分散している

勤怠管理、評価、採用管理、給与計算、研修管理などのシステムが各部門や業務ごとに異なるツールで運用されているケースにおいては、データベースの統合が必要である。

また人事関連システム間で自動連携されていない場合には、連携時に手入力が必要となっているケースもあるだろう。拠点や子会社ごとに異なるシステムやツール(Excel、クラウドサービス、社内独自システムなど)が使用されている場合も、集計や分析が困難となるため、改善が必要となる。

■ データに重複や不整合が生じている

同じ従業員情報(氏名、社員番号、部署、役職、評価情報など)が異なるシステムに登録されている場合は、各システムで情報の個別更新が必要となる。このシステム管理の状況下においては、異動や昇格があった場合、人事システム、給与システム、評価システム、研修管理システムのすべてで手動更新が必要となってしまう。

またシステムごとに異なる入力ルールがあり、データのフォーマット(例:日付の表記、部署コードの違いなど)が統一されていない場合、データの突合が困難となるケースも想定される。

■ システム間の連携が不足している

各システムが独立して運用されており、異なるシステム間でデータのリアルタイム連携ができず、情報の更新に時間差が生じているケースも少なくないのではないか。この状況下ではAPI連携やデータベースの統合が行われていないため、最新のデータを取得するためには、手動でCSVファイルをダウンロード・アップロードするなどの作業が必要になるため、業務効率が低い状況であると言える。

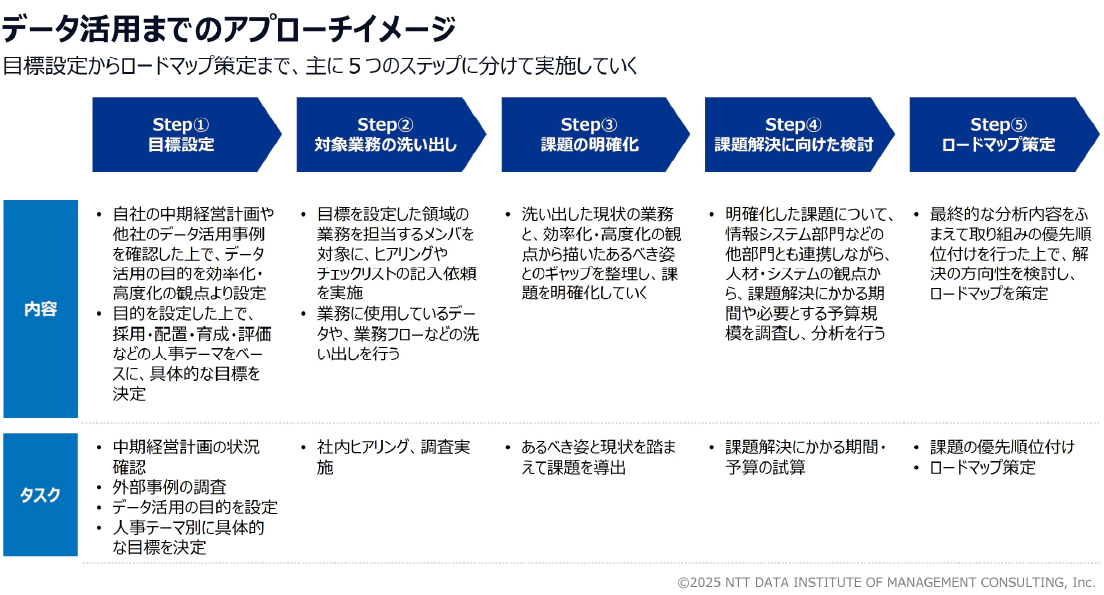

4. 人事業務の高度化と効率化に向けたデータ活用までのアプローチ

最後に、人事業務の高度化と効率化に向けたデータ活用までのアプローチについて、以下5つにステップに分けて紹介する。

STEP1 目標設定

自社の中期経営計画や他社のデータ活用事例をふまえ、データ活用の目的を効率化・高度化の観点より設定を行った上で、採用・配置・育成・評価などの人事テーマをベースに、具体的な目標を決定する

STEP2 対象業務の洗い出し

目標を設定した領域の業務を担当するメンバを対象に、ヒアリングやチェックリストの記入依頼を実施し、業務に使用しているデータや、業務フローなどの洗い出しを行う

STEP3 課題の明確化

洗い出した現状の業務と、目標をベースに効率化・高度化の観点から描いたあるべき姿とのギャップを整理し、課題を明確化していく

STEP4 課題解決に向けた検討

明確化した課題については、情報システム部門などの他部門とも連携しながら、人材・システムの観点から、課題解決にかかる期間や必要とする予算規模を調査し、分析を行う

STEP5 ロードマップ策定

最終的な分析内容をふまえて取り組みの優先順位付けを行った上で、解決の方向性を検討し、ロードマップを策定していく

【図表3】データ活用までのアプローチイメージ

NTTデータ経営研究所が作成

データ活用に興味はあるものの、どの業務から着手すべきか悩まれている方もいるだろう。その場合は、まずは採用業務から手をつけることをおすすめしたい。理由としては、採用業務は具体的な採用コストや採用人数など目標が設定・管理しやすく、また中途採用などであれば短期で施策の効果を確認することができるため、データ活用の効果を可視化しやすいためである。

なお、第2章では高度化・効率化の二つの観点に分けてデータ活用の目的を整理したため、ここでも採用業務を効率化と高度化に分けて考察したい。

【効率化】

採用活動において最も手間のかかる作業の一つとして、エントリーシートでの選考が挙げられる。より自社に合った人材を採用しようと、まずは母集団の拡大を目標に掲げて、合同説明会への参加やインターンシップの実施回数を増やした結果、母集団は見込み通り拡大したものの、エントリーシートの提出数が増加し、選考にかかる時間が大幅に増加してしまったという会社も少なくないのではないだろうか。このような場合には、選考にAIツールを活用することが有効な手段となる。

しかし優秀な人材の確保は企業にとって極めて重要な事項であり、その人材確保に関する意思決定にAIツールを活用することには、慎重な行動が求められるだろう。

ここでは、採用選考にAIツールを活用する場合の留意点について述べたい。

まず、AIの意思決定にはバイアスが生じる可能性があるということを意識することである。AIのアルゴリズムは過去のデータに基づいて学習が行われるが、AIモデル構築時の学習データに偏りがある場合は、最終的な意思決定にも偏りが生じる恐れがある。

次に、透明性を確保することである。AIがどのような基準で判断を行っているかを人事担当者が理解し、もし社内外からも問い合わせがあった場合にも、採用側・候補者側双方にとって納得性の高い説明ができるような体制を整えておくことが求められる。

個人情報の保護についても十分注意する必要がある。外部サービスを検討する場合には、プライバシーマークなどの認証状況なども確認し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要である。

では上記留意点を踏まえてどのように導入を行うかであるが、ここでは人事担当が行っていた書類選考をそのままAIツールに代替させるのではなく、まずは補助ツールとしての段階的な導入を推奨したい。

AIツールは文章から読み取れる定性的な情報を、定量的な情報に変換することができる。具体的には、エントリーシートに記載されている文章の論理性や、自社への志望度、求めるスキル(リーダーシップなど)などについて、各エントリーシートの文章に含まれる単語の種類や、特徴的な単語の量などから、各項目別の定量的な情報に変換を行うことができるのである。AIツールによって得られた定量的な情報を活用することによって、人事は各エントリーシートの傾向を捉えた上で文章の読み込みを行うことができるようになるため、当該業務にかかる時間の短縮に繋げることができる。

【高度化】

自社の成長に貢献し、高いパフォーマンスを発揮できる人材(以下、活躍人材)を積極的に採用することは、人事における最重要テーマの一つである。しかし、実際には、「自社における活躍人材とはどのような人材か」が明確に言語化されないまま、採用活動が行われているケースが散見される。

ここでは、活躍人材を採用するためには、どのように検討を進めていけばよいか、論説したい。

まず、自社における活躍人材のスコープ定義が必要となる。職種によって求められるスキルやコンピテンシーは大きく異なるため、どの職種を対象に活躍人材を定義するか見極めることが検討の出発点となる。自社の経営戦略を鑑み、重要度が高い職種から検討着手することを勧めたい。

次に、自社内における活躍人材を特定する。営業を例に挙げると、「営業成績が優れている」人が営業における活躍人材と定義して、該当する人材をバイネームで抽出する。

続けて、特定した人材について、評価情報や入社時の情報(エントリーシートやSPIなど)などを収集する。この際のポイントは、仮説を設定して情報を集めることだ。営業を例に挙げると、営業の活躍人材は「コミュニケーション能力が高い」、「行動力がある」といった初期仮説を設定することにより、情報整理や効率的な分析が可能となる。

続けて、活躍人材の特徴を分析する。収集したデータをもとに、評価結果とスキルやコンピテンシーとの相関など、複数の観点から分析を行い、活躍人材に共通する特性を明らかにする。分析の結果、初期仮説とギャップがあればその要因を検討し、不足している情報があれば、追加取得した上で再度分析を実施する。

最後に、明らかになった活躍人材の特性について、採用指標への落とし込みを行う。これにより、「自社で活躍する可能性の高い人材」を、より的確に見極めることが可能となる。

おわりに

人事がデータ活用を業務に取り入れることは、予算や人員の面においてもハードルが高いことであると思料する。人材流動性の高まりによって、業務負荷が増加する昨今の状況下においては、データ活用に向けた戦略を練ることは容易ではないだろう。

一方で、顧客や投資家が企業評価の際に、人的資本の状況を意思決定の重要な判断要素とする傾向も強まる中で、従来通りの属人的な人事業務体制に依存していくことは、企業にとっての脅威となりうるだろう。まずは市場におけるトレンドをふまえた上で、自社の人事業務プロセスを捉え、優先的にデータ活用を導入すべきポイントを検討することが重要であると考える。