はじめに

観光庁が2025年5月に公表した令和7年版観光白書 1 では、2024年の日本人の国内延べ旅行者数はコロナ禍前の9割程度まで回復した一方で、70代以上では旅行しない層が増加していることが示された。70代以上が旅行しない理由は「健康上の理由」が顕著に高く、体力や体調面の不安や移動に困難を抱える状況から、旅行をあきらめてしまっていることがうかがわれる。

本稿では、当社が2024年度に事務局として支援を行った東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズム推進事業」の成果を紹介しつつ、ドローンをはじめとする先端テクノロジーの活用によって、高齢者や障害者を含む、誰もが「旅をあきらめない」2 社会の実現に向けた可能性と課題について考察する。

1 観光庁『「令和6年度観光の状況 令和7年度観光施策」(観光白書)について』(2025年5月27日)

2 本稿では「旅行」は具体的な商品など、「旅」はより広義的なものを指す

1. アクセシブル・ツーリズムにおけるドローン活用の可能性

従来、観光業界におけるドローン活用といえば、プロのドローン操縦者によるプロモーション映像の撮影や、記念撮影などの用途が中心だった。しかし、技術が進展し、また法制度などのルールも整ってきたことから、さまざまな活用可能性が拡がっている。例えば、下記のような活用例が考えられる。

距離を超えた旅行体験

通常のドローン飛行は操縦者から数km程度の範囲内となるが、数千km離れた場所でもインターネット回線を通じてドローン制御できる遠隔操作の技術が実用化されている。この遠隔操縦の仕組みを用いれば、遠隔地からドローンを操縦し、まるでその場にいるかのような臨場感で観光地の景色を楽しむことが可能となる。

リアルでは実現が難しい旅行体験

ドローンを用いれば、海上や、普段人が立ち入れない場所など、通常では散策できない視点からの景色を楽しむような企画も可能となる。通常の旅行体験と組み合わせて、より観光地の魅力を引き出すことが期待できる。

デジタルと融合した新しい旅行体験

ドローンで空撮した360°映像をVRゴーグルで鑑賞することにより、没入感の高い体験を実現できる。また、ドローンからの空撮映像にARコンテンツを合成表示することにより、映し出された観光地の情報などを付加する試みも行われている。

こうした観光におけるドローンの可能性は、高齢者や障害者など、移動やコミュニケーションに困難を抱える方のニーズに応えながら、誰もが旅を楽しめることを目指す「アクセシブル・ツーリズム」の観点からも高い期待が寄せられる。

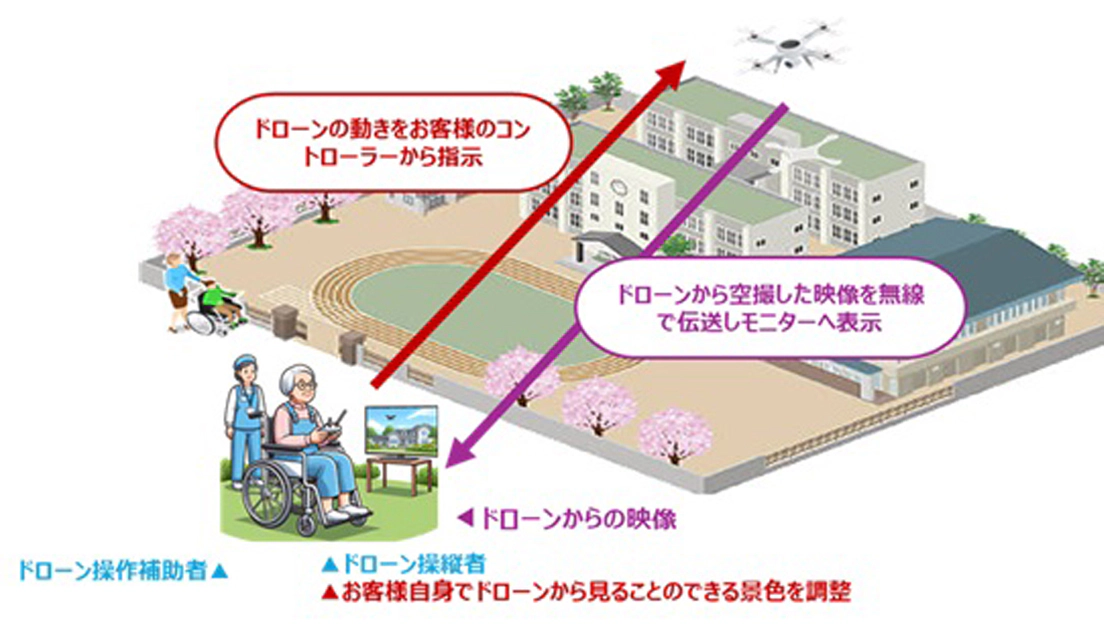

例えば、観光バス・介護タクシーなどで観光地を訪問できても、階段や急な坂道の上にある景勝地、砂浜や渓谷など車いすで進むことが難しい場所は数多く存在する。そのようなバリアフリー対応が難しい観光地であっても、近くの広場などからドローンを通じて景色を楽しむことができれば、くまなく観光を堪能することができる(図表1)。

【図表1】ドローンを活用した「訪問体験型」アクセシブル・ツーリズムの実現イメージ

【出所】東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 ナレッジ集」(令和7年3月)

また、外出に制限や体力的な不安があり、実際に現地を訪れることが困難な場合でも、介護施設などでドローンの遠隔操縦の仕組みを用いて「遠隔体験旅行」の企画を開催し、能動的な旅行体験を提供することが可能である。ドローンからの魅力的な映像を自らの操縦で楽しむとともに、現地の様子をバリアフリー情報とあわせて知ることができれば、「次は実際に現地に行ってみたい」との意欲喚起につながることも大いに期待できる(図表2)。

【図表2】 ドローンを活用した「遠隔体験型」アクセシブル・ツーリズムの実現イメージ

東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 ナレッジ集」(令和7年3月)

2. 東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズム推進事業」の成果と課題

2.1. 東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズム推進事業」とは

東京都では、障害者や高齢者など、移動やコミュニケーションにおける困難さに直面する人々のニーズに応えながら、誰もが旅を楽しめることを目指す「アクセシブル・ツーリズム」推進のために、さまざまな事業に取り組んでいる。

「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 3」は、この一環として、2022年度から進められている事業である。2022-2023年度にかけては東京都が主体となってモニターツアーを実施し、2024年度からは民間事業者による旅行商品開発の後押しをするため、「ドローンを活用したツアー造成等支援補助金」を展開している。

3 東京都産業労働局「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業」

2.2. 2024年度採択事業における成果

2024年度の「ドローンを活用したツアー造成等支援補助金」では、全11の企画が採択され、東京都23区、多摩地域、島しょ地域のさまざまな観光地におけるツアーが造成された。

どのツアーも共通して、参加した障害者や高齢者のほとんどがドローン操縦は初めての体験であったが、はじめは恐る恐るコントローラーを操作していた参加者も、徐々にドローンからの美しい映像に魅了されるとともに、観光地の魅力を深く味わうことができた様子であった。

以下に、実際のツアーの様子や参加者の声を紹介する。

訪問体験型旅行

訪問体験型旅行とは、参加者が実際に現地を訪れ、自らの足で観光を楽しむ旅行形態である。しかし、このような「当たり前」の旅行も、障害のある者や高齢者など、移動に困難を抱える者にとっては、必ずしも容易なものではない。たとえ観光地の中心部にバリアフリー対応が施されていたとしても、その先の観光スポットに至る道が整備されていなかったり、バリアフリー環境が不十分であったりすることで、行動範囲が制限されてしまう場合がある。こうした制約が、旅行から足が遠のく要因となり得るのである。

東京都の事業では、観光の「ラストワンマイル」にドローンを活用することで、足場の悪い観光スポットにおいても、参加者自身がドローンを操作し、自らの意思で見たい場所を自由に観光する体験を可能にした。

JMTドローンツアー株式会社(以下、JMT)は、2024年11月から2025年3月にかけて、計3件の訪問体験型旅行を開催した。本ツアーは、東京都の離島である大島現地を実際に訪れるもので、車いすの利用者も安心して参加できる内容として随所にバリアフリーへの配慮がなされていた。

具体的には、車いす対応のジェット船やジャンボタクシーによる島内移動、バリアフリーに対応した昼食会場の確保、観光ルートおよびバリアフリートイレの案内などが整備されていた点が挙げられる(図表3)。

【図表3】 ドローンを活用した「訪問体験型」アクセシブル・ツーリズムの様子

バームクーヘンの地層とドローン

観光地でツアー参加者がドローンを操縦している様子

ツアーは、大島の複数観光スポットを車で巡り、その中でも実際に現地に行くのは困難を伴う名所において、自らドローンを操縦して撮影した景色をリアルタイムでモニターに映しながら観光を行う構成であった。離島における観光では、豊かな自然や特徴的な地形を見るために足場の悪い場所への移動が求められることも多く、身体的負担が課題となるが、本ツアーではドローンが「参加者の目」となり、現地の詳細な様子を空中や海上から捉えることを可能にした。例えば、600メートル以上にわたり地層が連続する「バームクーヘン」では、参加者は自身が移動することなく、ドローンを操縦することで自由な視点とスケールで縞模様を観察することができた。

また、ドローンによる観光は、通常では見ることのできない視点からの眺望を提供するだけでなく、ドローンを操作する自分自身の姿を空撮することで、旅の思い出としての付加価値も生んでいる。実際、参加者からは「上空から全体が見渡せ、肉眼では見えない場所も美しくて驚いた」「バリアフリーに配慮された素晴らしいツアーだった。自身は介護タクシーの会社に勤務しており、車いすで生活する自社の顧客にも紹介したい」といった声が寄せられた。

JMTは、本ツアーの意義について「足場の悪いトウシキ海岸のような観光地でも、ドローンを通じて安全に景色を楽しむことができる。帰宅後にドローン映像を見ながら旅のエピソードを語り合える点も魅力の一つである」と振り返っている。

さらに、同社が2025年3月に実施した八丈島でのツアーには、80代・90代の参加者も含まれており、高齢者であっても観光への意欲を持ち参加できるツアーであったことがうかがえる。2024年度に実施された一連のツアーは、介護タクシー事業者や介護従事者からも高い評価を得た。

JMTは、今後も訪問型体験旅行の提供を継続していく意向を示しており、将来的には、1回あたりに受け入れ可能な顧客数に限りがある訪問型ツアーの特性を踏まえ、遠隔体験型旅行の展開によって、より多くの顧客にサービスを届ける構想も抱いている。

なお、アンケートでは高齢の参加者からも「指導員が横についてくれたおかげで、自分でドローンを操作できた。」との声が複数寄せられており、今後、訪問体験型旅行の領域におけるドローンの活躍機会がさらに広がっていくことが期待される。

遠隔体験型旅行

遠隔体験型旅行とは、観光地から離れた場所にいながらオンラインで観光を楽しむ旅行形態である。障害者や高齢者の中には、日常的に高齢者施設や介護福祉施設で暮らしており、外出自体が困難な者も少なくない。このように移動に制約がある人々に対しても、旅行体験の機会を提供できるのが遠隔体験型旅行の特徴である。東京都の事業では、国内外の介護福祉施設と東京都の離島をオンラインでつなぎ、施設の中から参加者自身が現地のドローンを遠隔操縦することで、美しい離島の風景をリアルタイムで堪能する仕組みを実現した。

株式会社阪急交通社(以下、阪急交通社)は、2024年11月から2025年2月にかけて、計8件の遠隔体験型旅行ツアーを実施した。ツアーは、東京都の離島である大島、神津島、新島、八丈島および板橋区の松月院で行われ、主に高齢者・障害者施設の入居者向けに提供された。本ツアーは、日本国内の施設のみならず、韓国、タイ、台湾の施設でも展開され、多い回では一度に23名が参加した(図表4)。

【図表4】 ドローンを活用した「遠隔体験型」アクセシブル・ツーリズムの様子

高齢者施設からドローンを操縦する様子

ドローンからの空撮映像

高齢者施設の入居者にとって、旅行には移動による体力的負担や急な体調変化、視力面の不安など、さまざまな課題が付きまとう。こうした懸念に対し、遠隔操縦によるドローンの活用は、移動を伴わずに旅行体験を可能にする有効な手段である。

ツアーでは、ドローンの遠隔操縦に加えて、添乗員による観光地ガイド、現地の音楽や舞踏の鑑賞、VRゴーグルによる360度映像視聴、観光大使への質問コーナー、施設参加者へのお土産配布など、約1時間で完結する多彩なコンテンツが提供された。訪問型に比べて旅の魅力を伝える難易度が高いとされる遠隔体験型旅行であるが、本ツアーでは現地体験を効果的に凝縮し、没入感のある構成を実現していた。

空撮映像は、参加者自身が観光地に設置されたドローンをリアルタイムで操縦して撮影するものであり、カメラの画角調整やズームイン・ズームアウトも操作者の手でコントロールされ、その映像は大型スクリーンに映し出された。阪急交通社は、安全対策としてジオフェンス、衝突防止機能、2パイロット体制を採用した。ジオフェンスとは、GPSによる位置情報を活用し、あらかじめ設定されたエリアの外へドローンが飛び出さないようにする「見えない壁」を形成する機能である。図表4の海上に映る緑のラインは、AR技術を用いてその範囲を可視化したものである。

リアルタイムでの操縦は1名ずつ順番に行うため、他の参加者が待機中も飽きないよう、VRゴーグルによる映像鑑賞が組み合わされた。空中や水中を360度で楽しめる映像は、参加者の間で歓声が上がるほどの盛り上がりを見せた。ツアーの最後には、参加者全員でプロパイロットによるダイナミックな操縦を鑑賞し、拍手で締めくくられた。

参加者アンケートでは、「1回のツアーで複数の観光スポットを楽しめたのが良かった」「外出が難しい中で海外の風景が見られてわくわくした」「自分で操作するのは初めてであったが楽しく、現地にも行ってみたくなった」といった声が寄せられた。

阪急交通社は事業の魅力について、「主体的に体験できるリアルタイム操縦は、一般的なオンラインツアーとは異なる魅力がある」と述べている。同社にとって、海外の高齢者を対象に自ら操作する形式のドローンツアーを提供したのは初の試みであり、今後23区内などをはじめとする都内の観光地においても、ドローンを通じて国内外に魅力を発信できるエリアをさらに拡大していくことが期待される。

2.3. ツアー成功のポイント

当社では、2024年度に採択された全11事業に対して技術的支援などを行い、それらを通じてドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムを成功に導く共通要素を抽出し、「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 ナレッジ集 4 」としてとりまとめた。

本ナレッジ集において、留意すべきポイントとして大きく以下の3点を整理している。具体的な工夫や実践例については、ぜひナレッジ集を参照いただきたい。

4 東京都「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 ナレッジ集」(令和7年3月)

(1)ドローン飛行にあたって必要な安全措置

ドローンを用いた観光体験においては、安全性の確保が最優先事項である。飛行に際しては、航空法をはじめとする関係法令や各自治体の条例、使用場所に応じた規制の遵守が求められる。また、参加者自身が操縦する場合には、万が一の接触・墜落を防ぐため、衝突防止機能や自動停止機能を含む技術的安全措置を適切に講じる必要がある。特に遠隔体験型旅行では、目視外飛行となるケースも多いため、万一に備えて承認を受けた操縦者が即時に操縦を引き継げる「2パイロット機能」の活用が有効である。あわせて、現地でのドローンの準備・管理・通信環境の整備についても、事前の検証と綿密な手配が不可欠である。

(2)障害者や高齢者が安心して参加するための配慮

移動に不安を抱える障害者や高齢者が安心して参加できるよう、ツアー設計段階からの配慮が重要である。具体的には、車いす対応の移動手段や段差のない施設動線、バリアフリー対応の食事会場の確保など、身体的制約に応じた環境整備が求められる。さらに、ドローン操作に不安を感じる参加者に対しては、わかりやすい操作説明や支援スタッフによるサポート体制の整備が有効である。障害の程度や個別の特性に応じて、操作端末(コントローラー)のカスタマイズや補助具の使用も検討されたい。参加者が安心して操作を楽しめるよう、身体的・心理的両面からの支援体制を整えることが成功の鍵となる。

(3)ツアーの魅力向上のための工夫

ドローンを活用した旅行ツアーは、単なる「操縦体験イベント」に終わるのではなく、地域の魅力や風景を参加者の視点から能動的に体感できる「旅行体験」として設計される必要がある。例えば、ドローン操作と連動したガイドの実施や、現地食材を活用した食事の提供、地域の文化や特産品を取り入れた土産の配布などが、旅行の没入感と満足度を高める手段となる。また、操縦の順番待ちや準備中の時間についても、VR映像の上映、現地スタッフとの交流、施設内での体験コンテンツなどを組み合わせ、参加者が常に刺激を得られる構成とすることが望ましい。旅行の全体像を通じて「また参加したい」と思わせる仕掛けが、ツアー成功の大きな要因となる。

2.4. 今後に向けた課題

2024年度事業では、ドローンを活用した魅力的なツアーが複数造成され、アクセシブル・ツーリズムにおけるドローン活用の有効性が示された。今後、さらに多くの旅行事業者が参入し、東京都内はもとより全国各地の観光地において創意工夫を凝らしたツアーが展開されていくことで、障害や体力面の不安があっても、誰もが旅行をあきらめずに楽しめる社会の実現に一歩近づくことが期待される。

そのためには、継続的にユースケースを積み上げていくことが重要である。東京都内では、23区を中心に多くの地域が飛行禁止エリアに指定されており、自由に飛行できる場所は限られている。加えて、土地管理者との調整においては、統一的な手順やルールが存在しないため、飛行場所の選定には相当の労力と時間を要するのが現状である。

こうした課題に対しては、各地で実績を重ねることで信頼と知見を蓄積し、あわせて自治体や観光協会との連携を通じた調整プロセスの制度化を進めていくことが求められる。加えて、地域ですでに飛行実績を持ち、土地管理者との関係構築や調整経験を有する地場のドローン事業者との連携も有効である。これにより、飛行場所の確保に関する調整コストを削減できるほか、出張や下見にかかる負担も大幅に軽減される。

また、最も大きな課題は採算性の確保である。訪問体験型旅行、遠隔体験型旅行のいずれにおいても、参加者によるドローン操縦を組み込むことで、企画・運営にかかる人件費や機材の移送費、現地支援スタッフの確保など、通常の旅行商品と比べてコストがかさむ傾向がある。このようなコスト増分を適切に価格へ転嫁するためには、単なる操作体験にとどまらない高付加価値な旅行体験としての魅力を一層高めていく必要がある。そのうえで、地元ドローン事業者や観光関係者と協業を通じて、運営体制の効率化や資源の地域内活用を図ることが、持続可能な事業モデルの確立につながると考えられる。

3. 誰もが「旅をあきらめない」ためにテクノロジーができること

誰もが「旅をあきらめない」社会の実現に向け、ドローン以外にもさまざまな先端技術の活用が見込まれる。

3.1. 移動の不便や不安を解消するテクノロジー

高齢者や障害者が旅行や外出に不安を抱える場面としては、慣れない場所でも安全に、円滑に移動できるか、また訪問先の食事やトイレなどの状況がわからない、というものが挙げられる。こうした情報を事前に、あるいはリアルタイムで受け取るための取り組みが進められている。

例えば、東京都ではアクセシブル・ツーリズム推進の一環として、「東京観光バリアフリー情報ガイド 5 」というサイトを立ち上げ、島しょ地域を含む都内の観光モデルコースの紹介とともに、観光スポットや飲食施設、宿泊施設等のバリアフリー情報や移動時のポイントなどを掲載している。また、一般社団法人WheeLogは「ユーザー投稿型」のバリアフリーマップアプリ「WheeLog! 6 」を提供しており、車いすで実際に走行したルートや多目的トイレなどのスポット情報を共有できるほか、自治体の持つバリアフリー情報のマップへの反映も実施している。

視覚や聴覚に障害のある人の外出をサポートする技術も生まれている。例えば、株式会社Ashiraseは、視覚障害者の歩行を支援するナビゲーションシステム「あしらせ 7 」を開発した。靴に小さなデバイスを装着し、専用アプリで目的地を設定すれば、精度の高い位置情報をもとに足元の振動で曲がる方向やタイミングを案内する。また、パナソニック株式会社は聴覚障害者向けに、背中に取り付けるレーダーと腕時計型のデバイスで、背後からの自動車などの接近を知らせる「コデカケ 8 」を開発した。

このような製品・サービスが普及していけば、移動に不安を抱える高齢者や障害者が、知らない土地に出かける一歩を踏み出しやすくなることが期待される。さらに出かけた先でも、今回紹介したようなドローンの活用や、字幕・音声ガイドの活用などの技術活用がもっと進めば、誰でも観光地の魅力を余すことなく味わうことができるようになるだろう。

5 東京都産業労働局Webサイト「東京観光バリアフリー情報ガイド」

6 WheeLog!Webサイト:https://wheelog.com/hp/

7 あしらせWebサイト:https://www.ashirase.com/

8 コデカケWebサイト:https://makenew.panasonic.jp/colab/articles/post_4/

3.2. 遠隔地からの旅行体験を豊かにするテクノロジー

コロナ禍をきっかけにリアルな旅行の代替として生まれた「オンラインツアー」は、コロナ収束後も新しい旅の形として定着した。360°カメラで撮影した没入感、臨場感のある映像を体験できるバーチャルツアーも豊富なコンテンツを楽しめるようになっている。さらに、視覚や聴覚だけでなく、触覚や味覚、嗅覚などもバーチャル空間で体験できる「ハプティクス技術」の開発も進められている。こうした技術の進展により、実際に現地を訪れることが困難な場合でも、より現地の空気をリアルに感じる体験を提供できるようになっていくであろう。

また、より能動的な現地との関わりも、テクノロジーによって可能になる。今回紹介したドローンの遠隔操縦の例では、リアルタイムで現地の景色を見て回ることが魅力であったが、同様にリアルタイムでロボットを遠隔操作して、釣りなどのアクティビティを楽しむ試みも生まれている。

さらに、現地の人とのコミュニケーション高度化にもテクノロジーの活用が期待される。例えば、TOPPANデジタルの「RemoPick® 9 」は、現地の人が装着するスマートグラスからの映像をリアルタイムで共有し、遠隔地からポインターで視覚的に指示を出すことができる。製造業や建築業の遠隔臨場だけでなく、買い物に課題を抱える地域での買い物支援などでの活用も進められており、旅行の楽しみの一つであるお土産品購入にも適用できると考えられる。

9 RemoPick® Webサイト:https://solution.toppan.co.jp/toppan-digital/service/remopick.html

おわりに

今後加速する高齢化社会において、高齢者や障害者が積極的に社会参加し、豊かな生活を送るための環境整備がますます重要になる。誰もが安心して移動し、地域の魅力を体験できるアクセシブル・ツーリズムの推進は、社会全体の活力にもつながることが期待され、ドローンをはじめとするテクノロジーは、さまざまな課題解決に寄与する。

当社は今後も、高齢者や障害者を含む誰もが「旅をあきらめない」社会の実現に向けたテクノロジーの活用について、技術開発支援やユースケース創出などを通じて貢献していく所存である。