はじめに

「情報未来研究会」はデジタル社会の潮流を見つつ、健全な社会や企業の在り様を探るため、当社創立以来、継続的に実施してきた活動である。慶應義塾大学(当時)の國領二郎教授を座長にお招きし、2024年度は、企業間・業界・社会全体としてのDX推進において不可欠な要素である「データ連携基盤 1」というキーワードをテーマに活動してきた。本稿ではその概要について報告する。

【表1】情報未来研究会委員(敬称略、50音順)※2025年3月時点

氏名 | 所属 | ||

|---|---|---|---|

稲見 昌彦 | 東京大学総長特任補佐・先端科学技術研究センター 副所長/教授 | ||

井上 達彦 | 早稲田大学商学学術院 教授 | ||

岩下 直行 | 京都大学公共政策大学院 教授 | ||

梅原 稔 | 株式会社NTTデータグループ 執行役員/コンサルティング&アセットビジネス変革本部長 | ||

浦野 大 | 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役常務/コーポレート統括本部長 | ||

江崎 浩 | 東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻創造情報学講座 教授 | ||

國領 二郎(座長) | 慶應義塾大学総合政策学部 教授 | ||

佐々木 裕 | 株式会社NTTデータグループ 代表取締役社長 | ||

柴崎 亮介 | 東京大学大学院情報学環 名誉教授 | ||

庄司 昌彦 | 武蔵大学社会学部メディア社会学科 教授/武蔵学園データサイエンス研究所 副所長 | ||

妹尾 大 | 東京科学大学工学院経営工学系経営工学コース 教授 | ||

手塚 悟 | 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI) 特任教授/デジタルトラスト協議会 代表 | ||

三谷 慶一郎 | 株式会社NTTデータ経営研究所 エグゼクティブコンサルタント兼アドバイザー | ||

山口 重樹 | 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長 | ||

山本 晶 | 慶應義塾大学商学部 教授 | ||

1 データ連携基盤とは、組織内外の異なるシステムやデータソースから取得したデータを集約・変換・統合し、一元的かつ自動的に連携・共有するための技術的な土台やプラットフォームのこと。

講演概要

第1回 「つながる」時代の新たな経済・社会活動空間としてのデータ連携基盤の今、そしてこれから

独立行政法人情報処理推進機構 理事長

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター センター長

齊藤 裕様 ご講演

今、進みつつあるパラダイムシフト

18世紀後半に始まった第一次産業革命から、20世紀の情報革命を経て、2015年代以降は第四次産業革命としてデジタル変革の時代が到来した。AIによる効率化と自動化が進むことで、経済構造は純粋機械化にシフトし、生産活動においても、人間の労働に代わってAIが自律化し、最適化を実現する時代になっている。先進テクノロジーとデータが企業や社会全体を変革しており、システムエンジニアリングとプロジェクトマネジメントがDX実現のカギとなる。

2000年代以降の価値提供は「かかわり」と「つながり」を前提としており、エコシステムとして異なる事業者が連携・協働することでそれが実現される。デジタル時代ではアルゴリズム、自動化、データ共有を支える共通基盤が求められ、エコシステム全体での価値創出が必要となる。

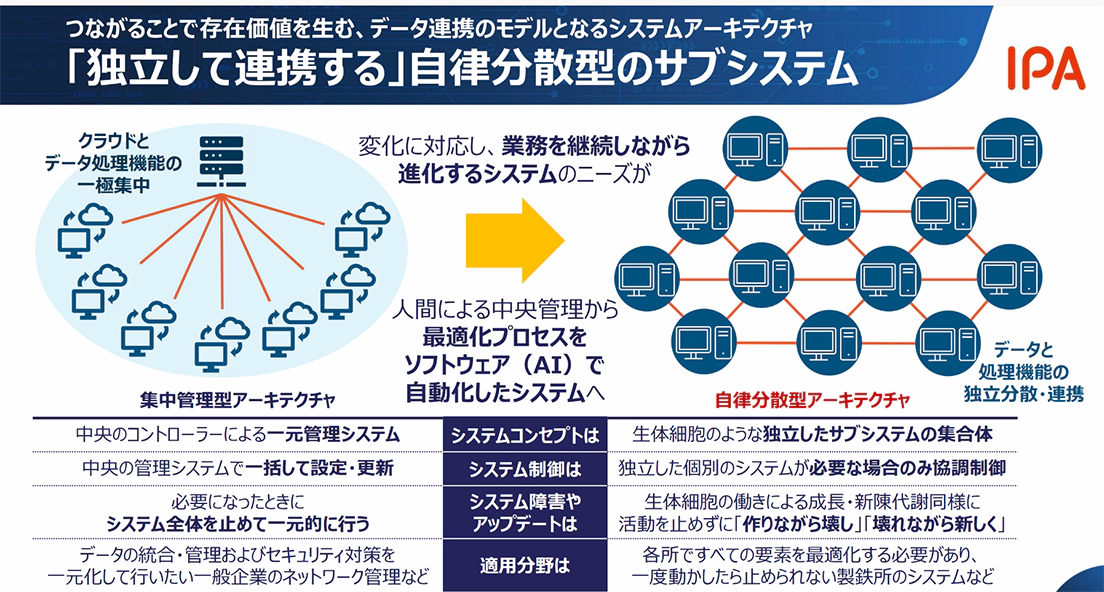

デジタルエコシステムには健全なガバナンスやセキュリティが重要であり、参加者が安全に連携できる環境が求められる。自律分散型アーキテクチャはデータ連携の新たなモデルとして注目されており、欧州の連邦型組織が典型例である。データ連携基盤はこの自律分散型で構成される各デジタルエコシステムのデータスペース 2 をマネジメントするが、そうした個別のデータスペースを連結することで、サイバー空間における産業全体の経済活動スペースが実現される。米国と中国はメガプラットフォーマーによる水平展開を進めており、欧州が相互運用性とデータ主権を担保した上での独立したイニシアティブを重視する一方、日本は官民協調による全体最適を目指すアーキテクチャ連携を進めている。

2 データスペースとは、複数の組織が信頼性を相互に確保しながら国境や分野を越えてデータを自由に流通させることのできる新しい経済・社会活動の空間のこと。

【図1】データ連携のモデルとなる自立分散型アーキテクチャ

出所:齊藤様講演資料より

米国のメガプラットフォーマーの「勝ちパターン」

メガプラットフォーマーは、サービスと価値提供を「規模の経済性」「連携の経済性」「範囲の経済性」により展開し、AIを用いた自律的成長モデルで実現している。Amazonは「連携と協働」による価値提供で「コト」消費を生み出し、Appleは製品製造・サービスアプリ・ユーザー環境など、エッジとセンターがすべてつながる独自のデジタルエコシステムを構築した。Microsoftはユーザー環境やサービスアプリ、AI機能などを面で展開し、B2B市場を抑えるデジタルエコシステムを形成している。

サイバー空間上に国家をつくる欧州のデジタル戦略

欧州は、米中メガプラットフォーマーによるデータ独占への懸念から、データ主権を守り、企業・業界を超えたデータ連携による、新たな競争軸の構築を目指している。この戦略の中心には、「欧州データ空間 3」の構築と、EU圏企業によるデータ共有・産業データ活用推進を目的とした、データガバナンス法・デジタルマーケット法・デジタルサービス法・データ法の4つの法規制の存在がある。具体的には、IDSA 4、GAIA-X 5、Catena-X 6などによる巨大なデータ連携エコシステムの構築が進められている。Gaia-Xは、信頼できる分散型デジタルエコシステムの実現を目指し、プロダクトの透明性向上、運用・保守の品質向上、プロダクト・ライフサイクルの可視化を実現している。2019年の立ち上げ以降、高性能・高信頼の分散型データエコシステム構築により、EUの競争力向上に寄与している。

また、ドイツの製造業では業界横断的な取り組みとしてManufacturing-Xが進められており、「サービスと共有」、「合意事項」、「可視性とアクセス」、「アイデンティティと信頼」の4つのコア要素を通してデータ交換の相互運用性を担保している。さらに、環境保護と産業保護、国際競争力向上を狙いとして、電気自動車リチウムイオン電池を対象にしたデジタルプロダクトパスポート(DPP)の導入が進められている。

3 欧州データ空間とは、欧州連合(EU)が主導・推進する安全かつ信頼できるデータ共有のためのデジタル基盤およびエコシステムのこと。データ主権(所有者と管理者の保持)を重視しつつ、共通ルールや技術基盤の上で分散したデータを必要な時だけ安全に連携・利用できる連携基盤の構築を目指している。

4 IDSAとは、データ所有者の主権を守りつつデータの価値最大化を目指す“IDS (International Data Space)”の構想に基づき。標準化やルール策定を推進する組織のこと。

5 GAIA-Xとは、ドイツとフランスの主導により立ち上げられた企業間における自律分散型のデータ連携基盤のこと。

6 Catena-Xとは、自動車業界向けのオープンで協調的なデータエコシステムのこと。

データとデジタルで日本の未来を拓く取り組みとは

日本は欧州の取り組みも参考に産官学共同でウラノス・エコシステム(Ouranos Ecosystem)を推進している。このエコシステムでは、IPAが公益的なデジタル基盤のアーキテクチャ設計を担当し、研究開発、社会実装、普及までを産学官が一体となって担う。ウラノス・エコシステムはEUの規制への対応を含め、社会・産業の課題解決とデジタル時代の競争力強化を目指している。2024年には「サプライチェーン上のデータ連携の仕組みに関するガイドラインβ版」がリリースされ、自動車用蓄電池のトレーサビリティサービスが提供される予定である。また、デジタルライフライン全国整備計画では、欧州で先行する物流関連の資産の共有を促進するフィジカルインターネットの導入なども視野に入れて検討されている。IPAは今後も国内外のデジタル化動向を踏まえ、ウラノス・エコシステムの開発・導入をリードし、デジタル技術の社会実装を通じてデジタルインフラ強靭化を進めていく。

第2回 データ利活用に関する国内外動向:政策展開の経緯と今後

株式会社AIST Solutions Vice CTO

デジタル庁 シニアエキスパート

和泉 憲明様 ご講演

2025年問題と日本のデジタル戦略の必要性

DXレポートは「2025年の崖」問題に関する課題と対応を示したものだが、経済成長に向けた提言としては不十分と言わざるを得ない。特に、情報サービス産業に関する政策が重要であり、政府と経団連が掲げたSociety5.0の実現を目指していたところ、現在、デジタル敗戦という状況となっている。ドイツにおけるアウトバーン整備のように、政府がインフラ部分(道路整備)を、民間企業がアプリ部分(自動車開発)の役割を担うことで、官民が連携して産業振興・経済発展にむけた取組としての提言が可能となる。日本としてどのようなインフラを整備すべきかという視点に重きを置き、規制と振興策だけでなく、明確なアーキテクチャの提示が重要となる。

DXレポートと日本のデジタル化の課題

DXレポートの目的は2025年問題の回避ではなく、強い情報サービス産業への変革であった。2018年に2年で計画し、5年で実行する目標が発出された。リーマンショックの影響では、IT投資が長期にわたって減少し続け、回復には時間がかかった。力を持つソフトウェアハウスであっても小規模な企業は消滅し、大企業が生き残る中で、ソフトウェアエンジニアの人件費に市場原理が効かなくなってしまったという仮説を持っている。コロナ禍による影響では、業界再編は起こらず、IT設備投資は継続しているものの、業界にはねじれ構造が見られる。伝統的なSIerはマーケットイン指向を徹底して顧客に寄り添ったサービスを展開すべきだが、既存サービス・製品を元にして要件を調整する傾向があり、国産パッケージベンダーはプロダクトアウトに基づくスケールメリットのあるサービスを展開すべきだが、個別対応に注力する傾向があり、双方がそれぞれの強みを失いつつある。DX実現にはBetter(足し算的思考)とDifferent(引き算の発想)の競争戦略が必要であり、技術者には詳細な技術内容ではなく経営変革の方向性の提示、経営者には技術の本質の理解が求められる。社会全体が新技術をどのようにコモディティとして受け入れ、活用するか、社会受容に向けた議論が求められている。

デジタル社会の実現に向けたデータ戦略のビジョン

最近の政策では標準化を謳いながら、実際には個別システム間の連携に注力していることを課題と感じている。システムの作り方も変わってきており、昔はサービスを作り込んでから市場投入していたが、今は市場投入後にユーザーのフィードバックを得ながらチューニングを行う手法も見られる。例えばテスラは購入後にユーザー利用のデータを元に自動運転技術を向上させているが、日本企業はこの変化に対する感覚が希薄であると感じている。

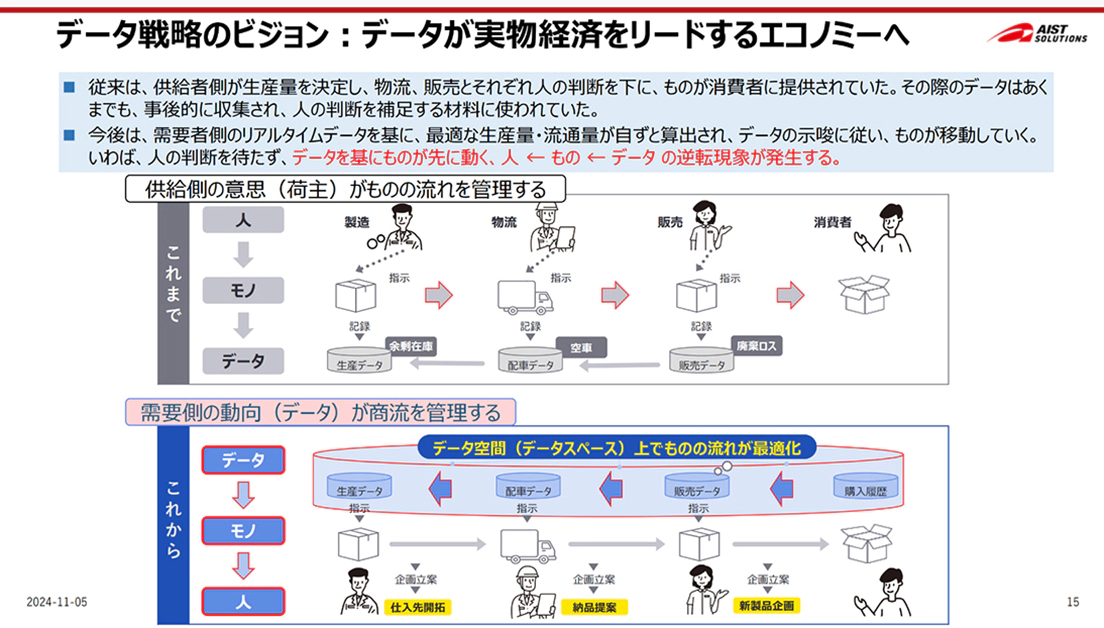

データ駆動型社会を実現する際に、サービスドミナントロジックが重要になるが、これはサービスが共有されることで価値を生むという思想であり、資源の共有が重要な論点となる。アーキテクチャを参照してサービスドミナントロジックによる最小製造最大効果を目指すには、価値の協創・増幅の仕組みにリンクさせることが必要である。価値増幅のパターンには、メッセージ型(人間中心の価値提供のデジタル化)とマッサージ型(機械中心のプロセス設計と専門家の役割再定義)がある。データ戦略の方向性はデータが実経済をリードする経済への進化であり、リアルタイムデータを基に生産や流通を行うことで、従来の「人→もの→データ」の流れを逆転させることが可能である。最終的には、現代で偏っていたモノとカネがリバランスする経済の実現を目指すべきである。

【図2】データ駆動型社会

出所:和泉様講演資料より

ウラノス・エコシステムのアーキテクチャ

欧州のバッテリー規制では、リリース時点で半年以上の実績データの提出が求められる見込みであったが、企業ごとにデータの取り扱い方法が異なっていた問題があった。そのため、ウラノス・エコシステムでは各社が統一的にデータを書き込める箱を公共プラットフォームとして用意し、データ連携させる仕組みを構築した。各社の箱はTrustedな世界、情報連携の場所はDFF(Data Free Flow)な世界とし、その二層を仲介するレイヤーを設けることで書き込み(Put)と読み出し(Get)のみのインターフェースで標準化を実現している。

第3回 データスペースの現状と展望

東京大学 大学院情報学環 教授

一般社団法人 データ社会推進協議会 IDSA Japan Hub Coordinator

越塚 登先生 ご講演

データ時代におけるデータスペースの重要性

インターネットが協調領域の強力なプレイヤーとして存在する中、データレイヤーでのデータ共有を可能にする全世界的なプラットフォームの必要性と、その領域(協調もしくは競争)について議論が進んでいる。インターネット自体は残るが、その上に新たなものが載る時代が近づいている。デジタルテクノロジーの進化は20年周期であり、ガレージ企業から巨大企業へ成長するのに20年を要すると考えられるため、AIを軸としたGAFAの次世代が興隆するパラダイムシフトが起こりうるのではないか。

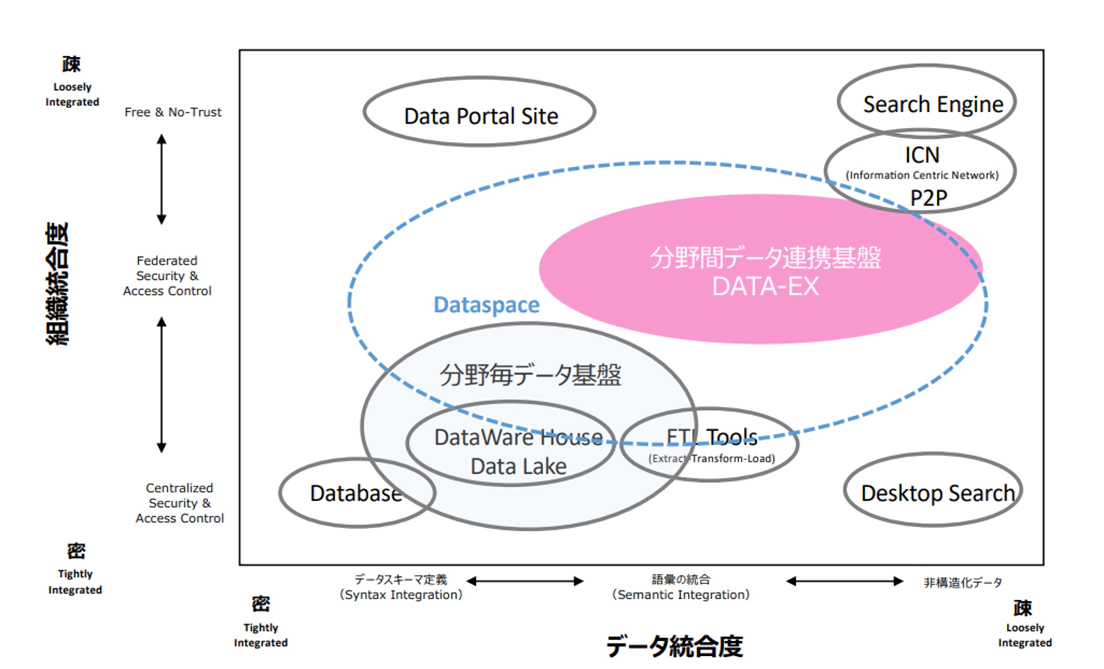

その際には、データとの関わりに注視すべきだ。現在のデータスペースはヨーロッパ主導のAPIによる仮想化技術が主流であるが、技術的難易度よりも制度やビジネスモデルが課題である。データの整理統合度と組織統合度でクロス分析(図3)するとデータスペースは中間に位置し、使い勝手が良く空白領域を埋めることができる。セマンティック統合は行うが、データフォーマットの多様性を容認し、組織間の統合はしないが、シングルサインオンは実施する具合である。データスペースはヨーロッパのIDSAなどから広がりを見せ、データ共有やガバナンスを含む概念であり、データ主権やトラスト、ガバナンスルール、平等性、オープンネスなどが重要なコンセプトであるが、全てを網羅することは困難なため、あくまで目指すべき方向性として掲げられている。

【図3】データ連携基盤におけるデータ統合度と組織統合度のクロス分析

出所:越塚先生講演資料より

ヨーロッパのデータスペース戦略と標準化の課題

ヨーロッパでは、データスペースの開発が先行しており、多くの国やファンドの支援に向けた取り合いも多く生じている。歴史的には日本発技術ともいわれるIoTが発端と考えており、総務省や経済産業省が推進したユビキタスネットワークやサイバーフィジカルが基盤となっている。ヨーロッパは戦略的にデータスペースの展開を目指し、大規模なシンポジウムを開催しており、多くの人々がデータ共有の価値を感じていることに凄みを感じている。

国際標準化については、ISOやIEEEの乱立状況で整理が進んでいない。標準化は相互運用性を実現する手法の一つであるが、相互運用性のために標準化をせずに技術情報のオープン化と相互運用機能の個別開発は、コストが大きすぎるので避けた方がよい。しかし、単一の標準仕様、単一の標準実装は、それは自由度が低すぎて技術の発展や適用性を阻害するので避けた方がよい。そうすると、ある程度の数に限定された複数の標準仕様を設けるか、仮に一つの標準仕様にしたとしても、複数の実装を許容・推奨するかが望ましい。ただし、砂時計モデルのように、標準化する部分は最小化することが必要である。

関与実績のある取り組み

脱炭素分野における組織毎のCO2 排出量を算出するScope3の算出サービスは、個社ごと、1つ上流・下流の企業の排出量を参照することで実現可能で、スモールスタートが可能な点が特徴的である。また、高知県では、生産効率向上のためオランダの農業手法を参考にIoTデータを用いたハウス農業の自動制御を進めている。データ提供においては、農家と県知事が直接契約を行う方式を採用している。同様に漁業でもNABRASがローカルデータと公開データを連携する仕組みを構築した。大阪万博では「スマートシティ」をテーマにデータプラットフォームを事務局として開発している。データ利用のポリシーについてはTRUSTの概念を用いて日本主導でグローバルなルールメイキングを行う貴重なサンプルとなる。

データ活用の課題と未来の方向性

一般的な産業界では、データ活用方法が思いつかないという声が依然として多い状況であり、データの価値が訴求されないと価値あるデータがサイロ化してしまうという課題がある。また、データのルールや規約に関して知見を持った人材の不足も課題である。一方で、基準等の外圧によりデータ活用が促進される事例も増えている。テクノロジー面でも、業務上の問題を数理的な課題に変換できないことや、計測が困難なデータがボトルネックとなっている。また、Privacy Enhancing TechnologyやUsage Control Technologyの取り入れ方も課題である。

日本企業はボトムアップ型であり、現場主導によるデータ活用が求められている。そのため、データの利活用については、事業の現場で草の根的に使うことにより訴求することが求められている。また、データだけではビジネスが成立しないことやデータの価値が確定していないことも課題である。日本では公共性の高いセクターにおいても民営化が進んでおり、公共性の高いデータが民間企業の私有財として考えられ、その利活用においては公共性の観点よりも、企業の事業上のメリットの観点が優先されがちにある。

データスペースの活用においては、素材としてのデータをデータの生産者から利用者に流通させるという従来のデータスペースの機能だけでなく、ユーザーの需要に合わせて分析結果の半完成品(料理そのものではなく温める前のレトルト食品のイメージ)としてのデータを提供するモデルも必要であろう。例えば、機械学習や生成AIのモデルなどもそうした半完成品と考えることができる。

第4回 パーソナルデータのデータ連携 ~前橋の取り組み~

日本通信株式会社 代表取締役社長

めぶくグラウンド株式会社 取締役

福田 尚久様 ご講演

前橋市におけるデータ連携の取り組み

Apple時代にスティーブ・ジョブズと数々のプロジェクトを立ち上げ・遂行した経験をもとに、地元の群馬県前橋市で再挑戦すると決意しデータ連携基盤の整備を進めている。データ連携にはデータ同士の紐づけが必須だが、キーが無いため実用化が難しい現状から前橋でのデータ連携基盤の発想に至った。現在のデータ連携は交通、天気、決済額などのオープンデータが主流であり、個人情報を含んだデータ連携は世界的に見てもまだ進んでいない。パーソナルデータのデータ連携を進めることで、市民一人ひとりの生活が実際に変わり、個別最適なサービスを提供できるようになったと感じてもらいたいと思っている。

例えば、一人暮らしの高齢者が病院に行く際には、診察から会計、薬の受け取りまでがデータ連携でスムーズに行われる仕組みを構想している。このようなシステムは技術的には容易に実現可能だが、実現には複数の機関とのデータ連携が前提条件となる。前橋市では産学官金連携でデータ基盤を築いており、技術だけでなく、社会全体の連携と信頼構築を含めて、今後のモデルケースとして注目されている。

2つの世界における信頼

共助を働かせコミュニティを復活させる際の最大のネックは、リアルな世界では信頼があるが、インターネットには信頼がないことである。この課題を解決するために、前橋市でリアルとデジタルの信頼を結ぶ「めぶくID」を開発した。これまで人類は信頼できる人と共に生きてきた歴史から学びを活かし、デジタル基盤の整備に役立てている。

めぶくIDとデータ連携

めぶくIDは、FPoS(Fintech Platform over Sim)から進化したシステムであり、スマートフォン内のICチップと生体認証を組み合わせて電子証明書を発行する仕組みを作った。電子署名法の国認定を受けており、レベル3の安全な身元確認を提供する。昨今デジタル身元確認の一本化が進んでいるが、ハッキングしにくいめぶくIDを用いることで、犯罪抑止効果も発揮できる。

データ連携では、共通ID方式のリスクを回避するため、電子証明書発行時に共通利用者識別番号を使用することで、認証を自社完結型にする革新的な方法を導入している。トラストアンカーとしてのマイナンバーカードによる身元確認がシステムの基盤となっており、電子証明書が改ざんされればすぐに分かる仕組みを確保できている。遠隔地でのデジタルな本人確認ができる仕組みを持つ国はないため、この領域は日本がリードするポテンシャルを持っている。

デジタル認証モジュールのみの提供という発想が、普及拡大における大きなブレイクスルーとなった。例えば、鉄道会社とのパーソナルデータ連携により、高齢者の市営バス無償乗車や学割を自動的に適用することができるだろう。また、企業のスマホアプリにデジタル認証モジュールを組み込む提案も進めており、これにより公的認証サービスが容易に利用できるため、他事業者との確実なデータ連携も可能となる。この仕組みを他社の1/4のコストで提供し、安全性の確保とコスト削減を達成することを目指している。

属性認証の分野では、当社が独自に開発したシステムが、災害時の避難場所提示や子育て給付金の迅速な還付に利用されている。IDをベースとしたアーキテクチャでデータ連携を実現し、個別最適なサービスを提供する構想を進めている。

パーソナルデータ連携に向けた所感

マイナンバーカードによる公的個人認証の活用分野を広げ、スマホを用いたレベル3の安全な認証の追求が必要である。また、パーソナルデータのデータ連携においては、連携キーを統一し、パーソナルデータの連携承諾をダイナミックオプトインで取得すれば良いと考えている。日本のこの新しい認証システムは、2~3年後に国際規格での展開を視野に入れ、アジア諸国からもデータの安全性を確保するために、日本にデータを保管したいという要望が寄せられている。海外の安全保障面でも大きな事業機会を提供できる可能性を秘めている。

終わりに

今年度の情報未来研究会では、研究会各回にて時間ぎりぎりまで、多方面から議論がなされた。これは「データ連携基盤」が課題を抱えているものの、その計り知れないポテンシャルとその先の社会へのインパクトがあるからだろう。

「データ連携基盤」は単なるデータ共有の枠に留まらず、社会全体や業界および企業間の持続的な発展において重要な役割を担うことができる。前述のCatena-Xが目指す自動車業界のバリューチェーン全体での効率化、最適化、競争力強化、持続可能なCO2 削減の実現等はその一例である。しかし、その実現は容易ではない。議論でも指摘のある通り、データ連携基盤の構築においては多様なステークホルダーが関与することから、技術・ルール・人材・価値観といった多様な要素を統合的に取り扱う必要性がある。

技術面では、異なるシステム間での相互運用性の確保に加えて、セキュリティ、データ主権、ガバナンスの強化も不可欠である。ルールメイキングにおいては、標準化や規制適合等複雑かつ国境をまたいだ合意形成が求められる。人材面においても、データ連携基盤に係る専門人材の育成・確保が課題である。また、価値観の面においては、プライバシーや透明性といった高い倫理観を持ち、様々なステークホルダーの文化的背景を尊重する姿勢が求められる。

このような複雑で未整備な環境下においてデータ連携を推進するには、日々変わりゆく国内外の最新動向を注視しつつも、多様なステークホルダーと共にアジャイルな挑戦と失敗を繰り返しながら改良を続ける主体的なマインドセットを持つことが不可欠だろう。