はじめに -在宅介護事業の現状とDXの課題-

本レポートは連載形式で、在宅介護事業所を対象としたDX 1 ビジネスの在り方について考察する。第1回の本稿では、在宅介護領域でのDXの現状と課題について取り上げる。

まず、「在宅介護」と「介護施設」の概略について述べる。在宅介護には、介護職員が自宅を訪問して入浴介助などを行う訪問型サービス、自宅からセンターに通い、集団でリハビリやレクリエーションを実施する通所型サービス(デイサービス)、一時的に施設に寝泊まりし、施設に入居した方と同じようなサービスを受ける短期入所型サービス(ショートステイ)などがあり、これらはそれぞれ異なる事業所によって提供されている。一方、介護施設は、利用者が施設内で暮らしながら、食事・入浴・夜間の睡眠管理など日常生活に必要なサービスを一体的に受けることができる場所である。

在宅介護事業所の数は介護施設の約5倍である。しかし、在宅介護は、介護施設に比べ業務が煩雑である一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでおらず新たなビジネスチャンスが潜んでいる。

現在、在宅介護現場では手書き書類、FAXと電話でのコミュニケーションが主流であり、インターネット環境の整備も不十分であるため、アナログな手法で業務が実施されている。その要因としてICTへの投資が困難な事業構造、低いITリテラシー、さらに介助業務の要件定義が難しいことが挙げられる。

1 厚生労働省と経済産業省は、介護ロボットなどの総称として「介護テクノロジー」という用語を用いて開発や介護現場への導入を支援している(資料:厚生労働省老健局高齢者支援課、経済産業省商務・サービスグループ医療福祉機器産業室「ロボット技術の介護利用における重点分野の改訂について」, 2024年6月28日)。本稿では「介護テクノロジーの導入及び利活用」を介護DXまたはDXと定義する。

1. 在宅介護市場への着目理由と成長ポテンシャル

在宅介護市場に着目する理由は以下の理由からである。

① 在宅介護事業所は、介護施設の約5倍の18万箇所が存在する

② 要介護認定者数は、2040年をピークに増加する成長市場である

③ 介護施設に比べDXの導入が進んでいないため、新たなビジネスチャンスがある

(1)在宅介護事業所は、介護施設の約5倍の18万箇所が存在する

図1の通り、在宅系事業所は180,114件あり、全介護事業所のうち83.1%を占めている。この数は介護施設の約5倍である。

【図1】 在宅系事業所と介護施設数(令和4年)

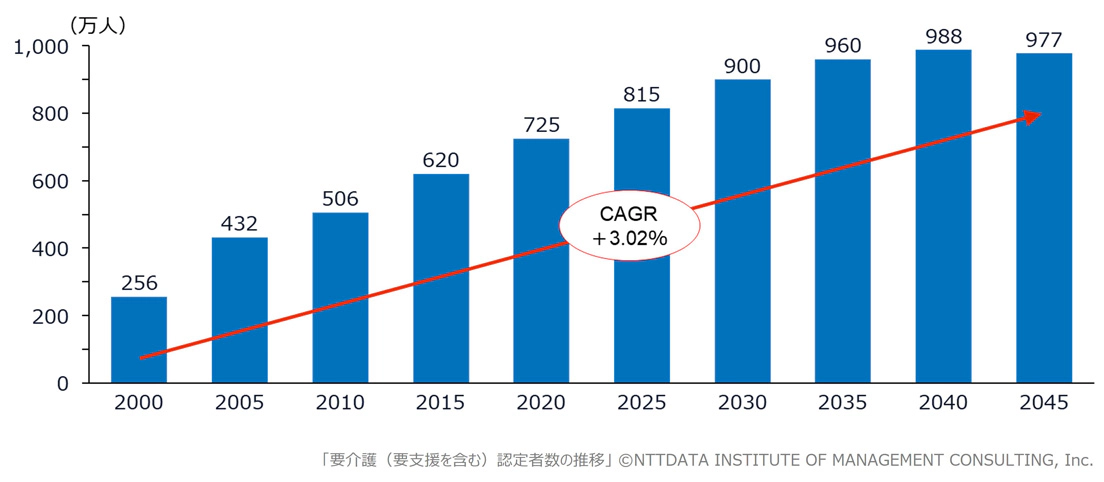

(2)要介護認定者数は、2040年をピークに増加する成長市場である

図2に示す通り、要介護認定者数は年々増加しており、2040年には988万人に達すると推計されている。年平均成長率(CAGR)は、3.02%である。介護保険制度は2000年に創設されたが、要介護者の増加が続き2040年をピークにその後は緩やかに減少する。しかし、要介護者数の増加と高齢化社会の進展に伴い、在宅介護市場の需要は引き続き拡大すると見込まれる。

【図2】 要介護(要支援を含む)認定者数の推移

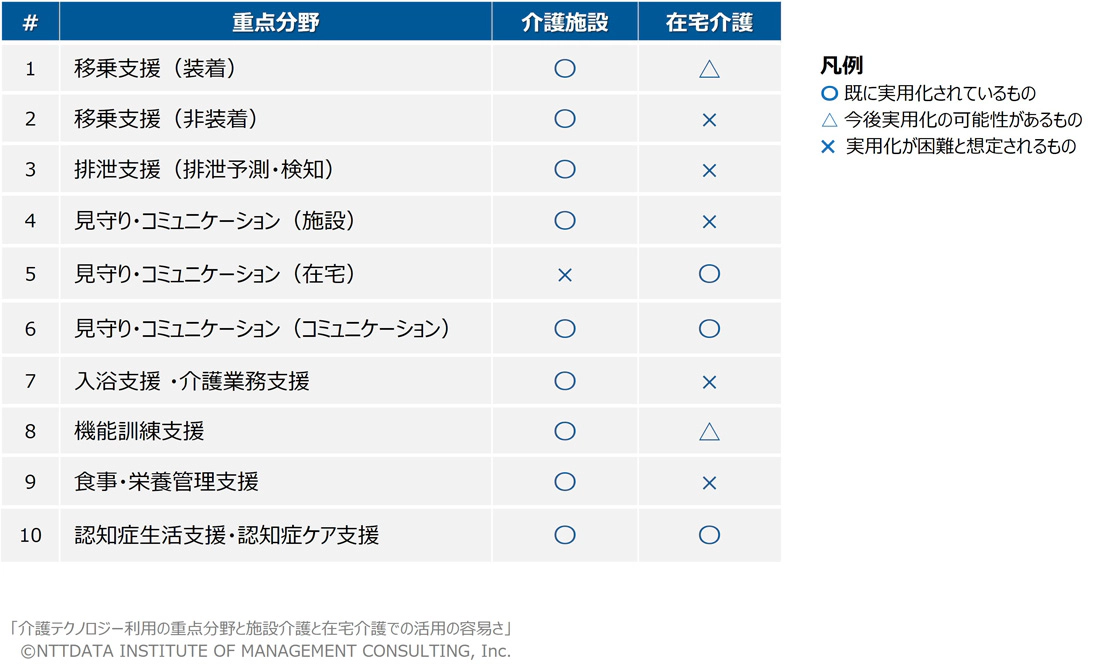

(3)介護施設に比べDXの導入が進んでいないため、新たなビジネスチャンスがある

厚生労働省や経済産業省は介護テクノロジーの分野を定義し、その開発や現場への導入事業を進めている。図3は介護テクノロジーの各分野において、施設介護と在宅介護、それぞれでの導入および活用の容易さを示している。これにより、在宅介護で利用可能な介護テクノロジーが少ないことが分かる。

その原因として、まず介護施設向けのプロダクトを利用者宅で利用する際には、小型化が必要なことが挙げられる。また、介護施設で多くの入居者に対して利用されるテクノロジーを在宅介護で1人の利用者のために導入する場合、コストが高額になることも主な原因と考えられる。

【図3】 介護テクノロジー利用の重点分野と施設介護と在宅介護での活用の容易さ

2. 在宅介護市場の構造

総務省が実施した調査 2 によれば「医療、福祉業界」の業種別DXへの取り組み状況は最下位であり、10%以下となっている。この数値は「生活関連サービス業、娯楽業」(18.3%)、「運輸業、物流業」(16.9%)、「宿泊業、飲食サービス業」(16.4%)を下回る。

デジタルトランスフォーメーションとは、IoTやAI技術を活用して業務フローを改善し、レガシーシステムから脱却することを指す。しかし在宅介護の現場では、IoTやAIといった最新のテクノロジー以前に、電子メール、PC、スマートフォン、クラウドツールといった基本的なテクノロジーさえも普及していないのが現状である。

2 総務省「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究」(2021年3月)

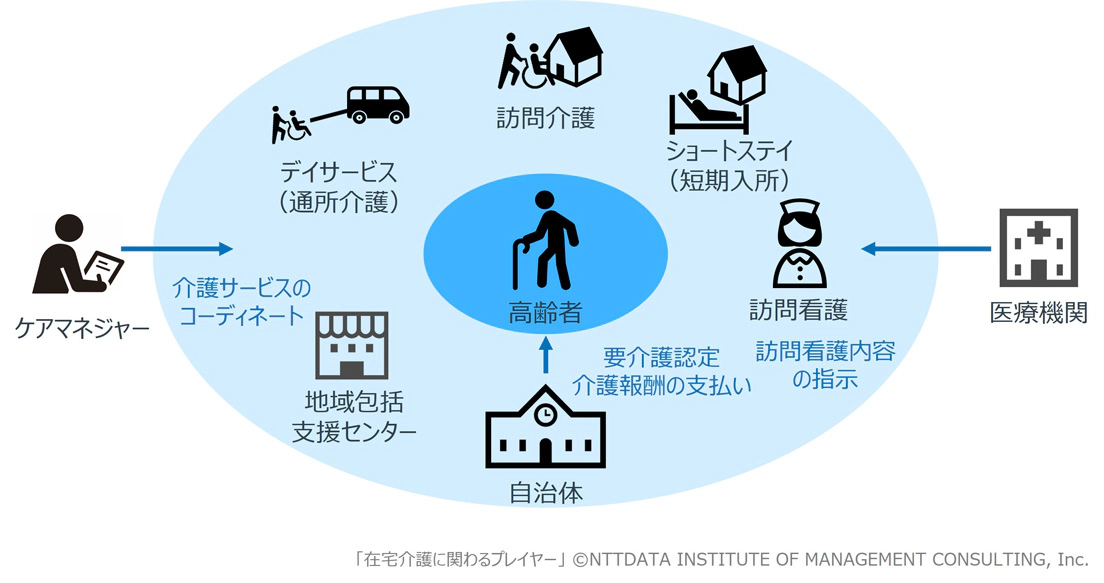

(1)在宅介護サービスに関わるプレイヤー

介護テクノロジーを検討する前に、在宅介護サービス市場の構造について解説する。

図4に示す通り、在宅介護は介護施設と異なり、複数の介護事業所、医療機関、自治体など多くのプレイヤーが関与している。ケアマネジャーのコーディネートにより、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの複数のサービスが提供されている。介護DXの検討においては、これらのプレイヤー間のコミュニケーションや情報共有が重要な観点となる。

【図4】 在宅介護に関わるプレイヤー

(2)在宅介護事業所の業務内容

在宅介護事業所の中で最も数が多い訪問介護を例に、職員の1日の業務フローを図5に示した。訪問介護では、職員が利用者宅を巡回し介助業務を実施する。介助業務には利用者宅を1人で訪問し行う、身体介護(入浴、排せつ、食事などの介助)や生活援助(調理、洗濯、掃除などの家事)が含まれる。利用者1人と密室で業務を行うことが特徴である。

訪問介護の業務には、直接的な介助業務のほかに「間接業務」3 も含まれる。具体的には、移動時間、オフィスへの出退勤や記録作成などが該当する。都心部では移動を自転車で行うため移動時間は短いが、人口密度の低い地方部では自動車での移動となるため、移動時間は長くなる。

さらに、事業所によっては職員が利用者宅と自宅に直行直帰できるかどうかに違いがある。オフィスに出勤してから利用者宅に向かい、介助業務終了後にオフィスに戻って記録を作成する場合、勤務時間に差が生じる。オフィスに戻る必要がある事業所では当日の介助業務の記録をオフィスで作成するが、直帰が認められる事業所では現場で紙媒体やスマホアプリなどを活用して記録を行っている。

3 直接業務は介護サービスの提供や利用者との会話による身体状況等の確認、間接業務は直接業務以外の関連する書類作成や他のプレイヤーとのコミュニケーション業務と定義する。

【図5】 訪問介護職員の日々の業務フロー

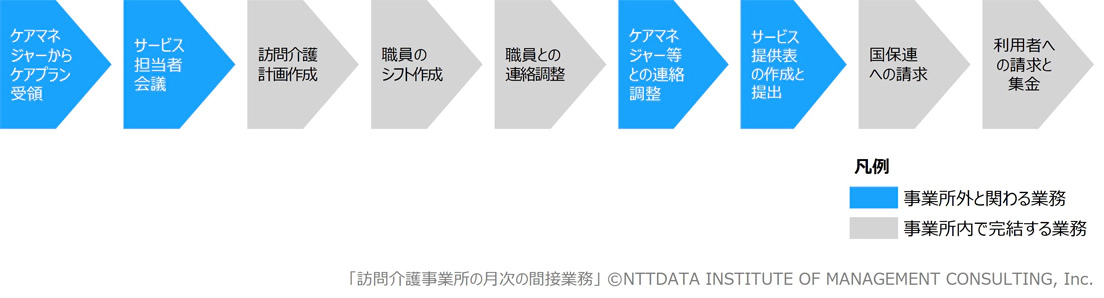

次に、月次で発生する間接業務について解説する。事業所内で完結する業務と事業所外と関わる業務を区別し、図6に示した。これらの業務を実施するのは主に事業所の管理者である。前述の通り、在宅介護においては複数のプレイヤーがケアマネジャーのコーディネートによってサービスを提供している。そのため、主にケアマネジャーとの書類のやりとりや情報共有に係る業務が多く発生する。さらに事業所内では訪問介護計画の作成や職員との調整、請求業務なども行われている。

【図6】 訪問介護事業所の月次の間接業務

本章では在宅介護市場のプレイヤーと事業所の業務内容について解説を行った。次章では、在宅介護市場の構造を踏まえた上で、事業所業務のDXの現状について述べる。

3. 在宅介護事業所におけるDXの現状とその課題

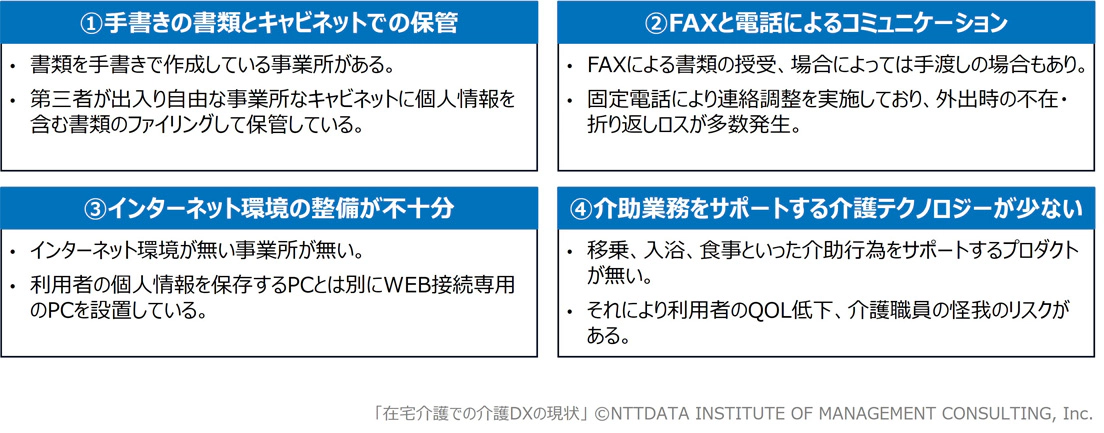

図7に在宅介護でのDXの現状を示した。以下ではそれぞれのトピックについて具体的に記載していく。

【図7】 在宅介護での介護DXの現状

(1)手書き書類とキャビネットでの保管

書類を手書きで作成している事業所が他業界に比べ、数多く存在する。ケアプランなど文書量が多く、バージョン管理が必要な書類についてはPCで作成することがほとんどである。しかし、訪問介護当日の実施記録や介護報酬請求のための実績表などは手書きで作成している事業所が大部分を占めている。事業所内で完結する申し送り書類が手書きであれば大きな問題は無い。しかし、法令で定められた介護報酬を請求するための書類や他のプレイヤーと共有する書類の場合には、判読困難によりミスリードなどの問題が生ずる可能性がある。

書類は利用者ごとにファイリングし、鍵付きキャビネットで保管している。しかし、事務所は比較的出入りが自由な状況にあり、個人情報の入った書類の盗難リスクがある。このため、セキュアなクラウドを活用した電子ファイル管理に比べ、個人情報漏洩のリスクが高いといえる。

(2)FAXと電話によるコミュニケーション

他プレイヤーとのコミュニケーション業務においては、固定電話やFAX、書類の郵送や手渡しが主に利用されており、電子メールや携帯電話(スマートフォンを含む)の活用が浸透していない。

例えば、訪問介護で利用者宅を訪問した際に利用者の状態悪化が見受けられた場合、職員は担当ケアマネジャーにその旨を固定電話で報告する。しかし、ケアマネジャーが別の利用者宅の訪問などで不在の場合、折り返しの連絡を待つことになる。この際、ケアマネジャーが事務所に戻り折り返しの連絡をしても、訪問介護の担当者が別の利用者宅を訪問中で連絡がつかず、迅速な情報共有と対応ができないケースがある。

次に書類のやりとりである。ケアプランや介護記録などの法令で定められた書類の送付と受領は、FAXや郵送や手交により行われている。FAXを利用する際には、誤送信による情報漏洩を防ぐために利用者名などの個人情報を黒塗りして送信し、その後固定電話で送付書類がどの利用者のものであるかを伝えるケースもある。前述の通り、手書き書類をFAXで送付する場合、判読困難により新たな問題が生じる可能性がある。

(3)インターネット環境の整備が不十分

前述の通り電子メールやクラウドの活用が進んでおらず、インターネット環境の必要性が低いため、インターネット環境の整備は限定的である。小規模な事業所では、WEB接続可能なPCが設置されていないケースもある。また複数のスタンドアローンPC 4 を設置し、WEBサイト閲覧専用PCを別に設置しているケースもある。スタンドアローンPCは利用者の個人情報を含む書類作成・保存に使用され、WEBサイト閲覧専用PCは付近の介護事業所や自治体などの情報を閲覧するために使用される。このようにすることで、利用者の個人情報を含む書類をフリーメールなどで外部流出させないようにしている。しかし、この構成によりブラウザを活用した業務用クラウドサービスが普及しにくい環境になっている。

さらに業務用の携帯電話やスマートフォンは貸与されておらず、必要な場合は私物を利用しているため、個人情報漏洩のリスクは極めて高い状況である。

4 PCなどの機器をインターネットなどのネットワークに接続されていない状態で使用すること

(4)介助業務をサポートする介護テクノロジーが少ない

間接業務は紙で実施されることが多いが、これを支援する介護テクノロジーは存在する。しかし、移乗、入浴、食事といった介助業務をサポートする介護テクノロジーがまだ少ないのが現状である。このテクノロジー不足により、利用者と職員それぞれに問題が生じている。

まず利用者においては、QOL(生活の質)が低下する可能性がある。全てを人手に頼る介護では、介助行為にロボットなどのテクノロジーを活用することで得られる自立感や自己効力感が損なわれることがある。逆に介助業務にテクノロジーを取り入れることで、利用者は自身の人権が守られていると感じる可能性もある。

一方、介護職員にとっては身体的な負荷による怪我のリスクが高まる。例えば、利用者の身体を持ち上げる行為が多いと腰痛や転倒などの問題が発生する可能性がある。

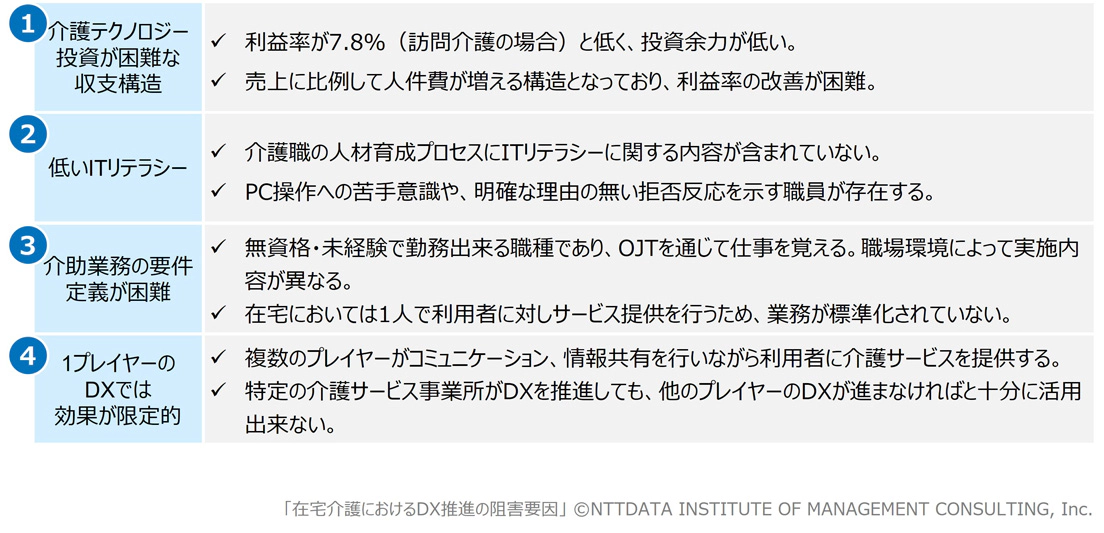

4. 介護DXを阻害する4つの要因

在宅介護においてDXが進まない主な要因は以下の4点である。

【図8】 在宅介護におけるDX推進の阻害要因

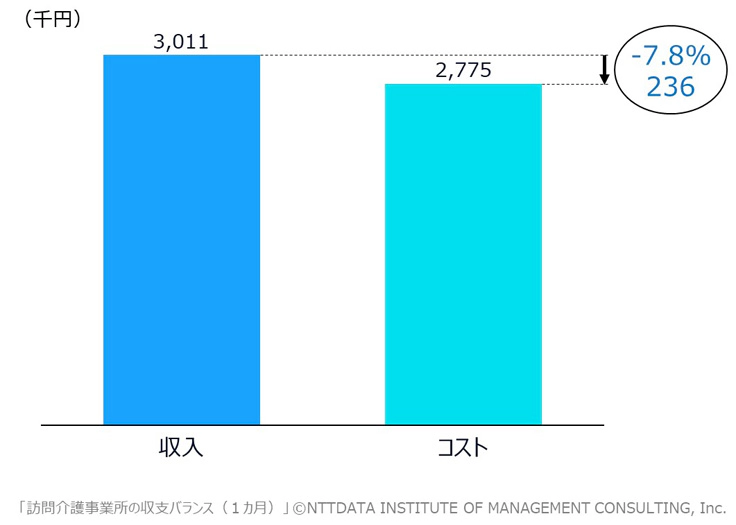

(1)介護テクノロジー投資が困難な収支構造

訪問介護事業所の利益率は7.8%と低い(図9)。介護事業者は介護保険制度に基づきサービスを提供しており、提供するサービスの質に関わらず、報酬は法令で定められている。そのため、事業所間で差異は無い 5。コストの大部分は介護サービスを提供する職員の人件費である。事業所の売上を伸ばす方法は、担当する利用者数(特に介護報酬の高い要介護度の高い利用者)を増やすことである。しかし、1人の職員が対応できる利用者数には限界があるため、売上に比例して人件費も増加する。人件費は一般的に固定費とみなされがちだが、介護事業所ではパート職員を多く雇用しているため、実際には変動費に近い。これは利用者数の増加に伴い、職員の雇用も柔軟に調整できるためである。そのため、売上が増加すれば利益率も向上するとは考えにくい。

しかし、利益率が低い状況でも、売上が増加することで利益額は増額する。この利益増加により、介護テクノロジーへの投資余力が生まれ、テクノロジーの導入、活用することで業務の効率化が図られる。具体的には、介護業務の一部を自動化することで職員の負担を軽減し、より多くの利用者に質の高いサービスを提供できるようになる。長期的には人件費の削減やサービスの質向上が期待できるため、売上を増やすためには多くの利用者を抱え込むことが求められる。

5 各市町村が7つの等級に分類されており、等級別に介護報酬額が分かれる。

【図9】 訪問介護事業所の収支バランス(1ヵ月)

参考をもとにNTTデータ経営研究所が作成

【参考】厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果」

(2)低いITリテラシー

介護職のITリテラシーは他業界に比べ総じて低い。この背景に、人材育成プロセスが影響している。介護職の人材育成過程では、ITに関する学びの機会がほとんど無い。

介護職は未経験・無資格でも就業可能な業務である。最低限の資格として「介護職員初任者研修」があるが、130時間のカリキュラムで取得可能である。この中には介護テクノロジーに関するプログラムは含まれていない。また現場で勤務を始めてからも、ケアマネジャーなど書類作成を主たる業務とする職種以外は、PCに触れる機会はほとんど無い。

その結果、明確な理由がないにもかかわらず、PC操作に対して拒否反応や苦手意識を持つ介護職員が存在する。このような状況では、システム導入時にITリテラシーの低い職員は、スペック比較や価格の妥当性を十分に検討することが難しくなる。結果として、システムベンダーの代理店が介護事業者のリテラシー不足を利用し、同じ商材を不当に高額で販売するケースもある。

(3)介助業務の要件定義が困難

業務システム開発のプロセスでは、業務分析とそれに基づく要件定義が不可欠である。しかし、在宅介護における介助業務の要件定義は非常に難易度が高い。その理由は、介護業界が他業界に比べて業務フローや業務内容の標準化が十分に進んでいないためである。

隣接領域である医療業界では治療を目標とし、疾患分類が定められ、これに基づいて必要な検査や処置、薬剤も標準化されている。一方、介護業界は以下の2つの理由から業務の標準化が困難である。

1.介護サービスの目標の多様性:介護サービスは利用者の疾患に伴う状態の改善だけでなく、人手を借りながら趣味を楽しむことや車いすを使って一人で外出することなどの生活全般のニーズを満たすことを目標としている。そのため、利用者ごとに目標や必要となる介助内容が異なる。

2.OJT中心の育成プロセス:介護職は未経験・無資格でも就業可能である。介護職員初任者研修を修了した後、現場OJTを通じて仕事を覚えていくことになる。これにより、職場や同僚から学ぶ介助方法が異なるため、同じ訪問介護職員でも介助の方法や手順が異なる。

さらに在宅介護は利用者宅という密室で行われるため、上司が直接仕事を確認し指導することは難しく、業務の標準化がされていない。

(4)1プレイヤーの介護DXは効果が限定的

前述の通り在宅介護では、複数のプレイヤーが協業しながらサービスを提供する構造がある(異なる事業所や法人が同一の利用者にサービスを提供する)。そのため、特定の介護サービス事業所がテクノロジーを導入しても、他のプレイヤーが同じテクノロジーを導入しなければ十分に活用できない状況が生まれる。

例えば、電子メールやクラウドベースのツールを用いて書類の情報共有を行った場合、他のプレイヤーがそれに対応できなければ、その利点は活かされてない。また、一部のプレイヤーが当該ツールを導入するとICTと従来のアナログ手法を併用することになり、かえって業務が煩雑になる可能性がある。このため、コミュニケーションや情報共有のテクノロジーを効果的に活用するためには、その地域内に存在する多くのプレイヤーが一括で導入を行うことが望ましい。これにより、サービスの一貫性が確保され、全体としての効果が最大化される。

終わりに

第1回の本稿では、在宅介護現場のDXの現状と課題について考察を行った。以降の連載では、DXビジネスの検討のポイントや、業務のDXにより収集したデータの利活用等について考察を行う。