超高齢社会の到来によって、日本が抱える課題への解決策として、健康寿命の延伸に向けた健康づくりへの取り組み促進が挙げられる。しかし、国民の健康への関心の低さなどから、大きな成果を見るには至っていない。

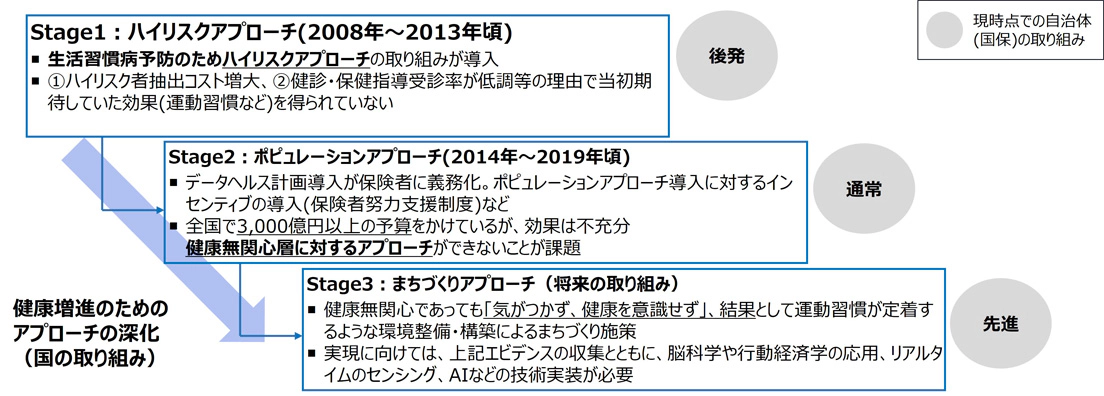

健康づくりへの取り組み手法は、「ハイリスクアプローチ 1」から「ポピュレーションアプローチ 2」へと進化しているが、その効果は限定的である。今後は住民がまちづくりの中で、自然と健康行動に取り組む、つまり「自然と行動変容する」ことで健康づくりを促進していくことが求められる。

本レポートでは、「ハイリスクアプローチ」「ポピュレーションアプローチ」に続く、健康づくりの第3のアプローチとして、「健康×まちづくりアプローチ」を紹介し、実現に向けた取り組みなど、今後について述べる。

1 健診などでスクリーニングして疾病の発症リスクが高い人を特定し、リスクを下げるように働きかけるアプローチ方法

2 集団全体に働きかけることにより、疾病の発症リスクを下げるアプローチ

1. 医療制度の現状と課題

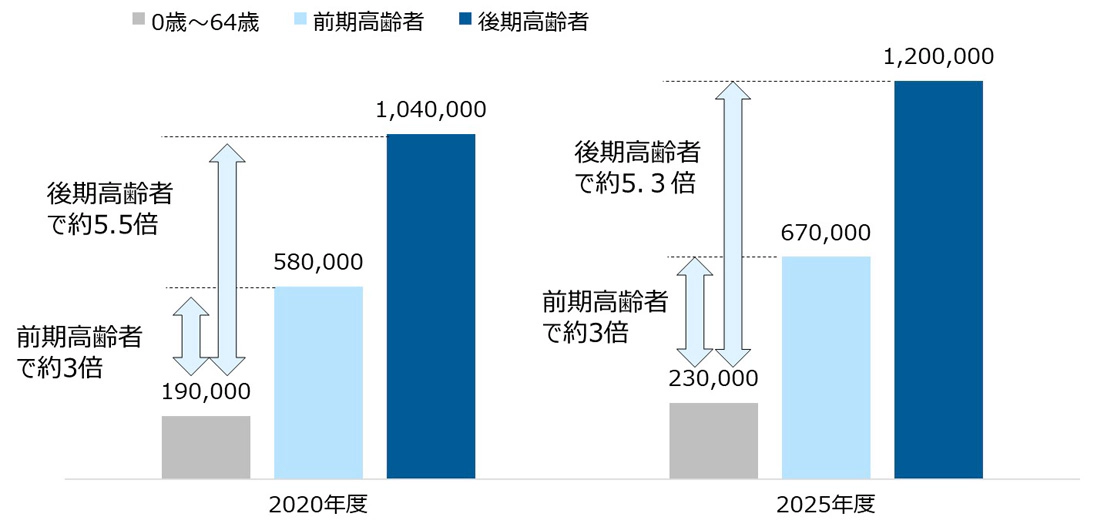

高齢社会となり、今後も医療費などの社会保障関連費用の増加が見込まれる。高齢者の増加が医療費の増加を押し上げることは明白であり、例えば0歳から64歳までの世代の医療費が20万円前後であるのに対して、65歳以上の高齢者が約3倍、75歳以上の後期高齢者では5倍以上となる(図表1)。

図表1 世代別一人当たり医療費の比較

出所:健保連公表資料を基にNTTデータ経営研究所作成

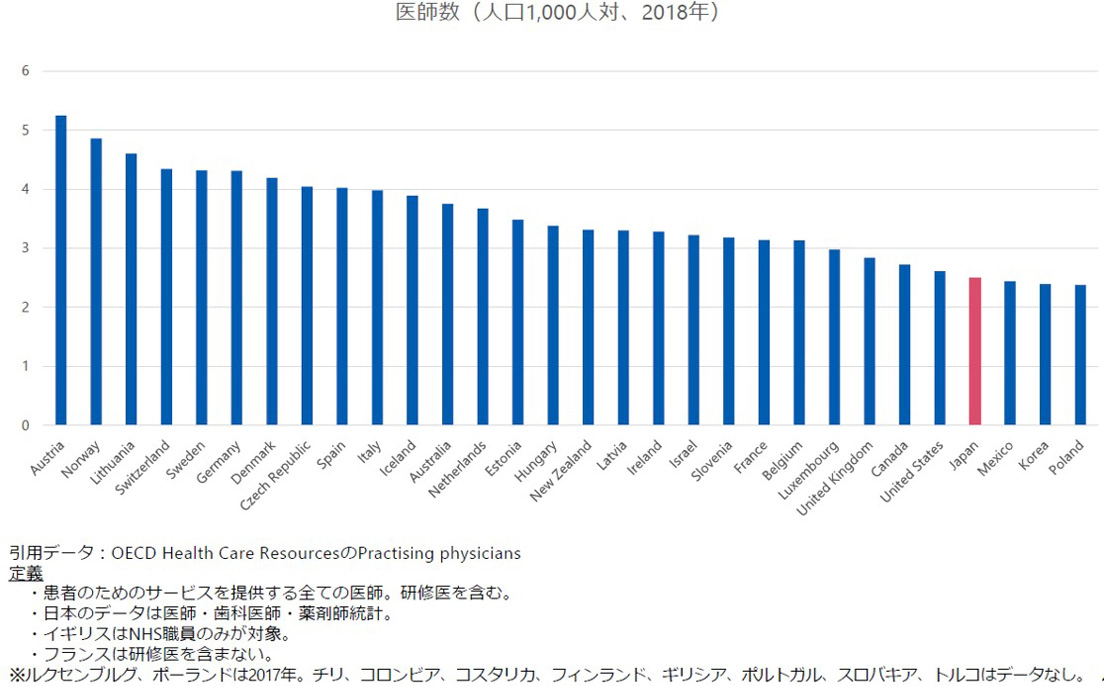

他方で供給体制はこの需要増加に応えられておらず(図表2)、さらに2024年から始まる医師の働き方改革は、医師の供給体制の観点から大きな影響があると予想されている。加えて、日本全体の高齢化と軌を一にして、医師の高齢化、特に地域医療を支えている地方の医師の高齢化(図表3)も、供給体制の脆弱化に拍車をかける一因となっている。

図表2 人口1,000人当たり医師数(OECD比較)

出所:2018年厚生労働省「 医療提供体制の国際比較 」

図表3 医師の高齢化

出所:厚生労働省「医療施設従事医師数の年次推移_病院-診療所_年齢階級別」を基にNTTデータ経営研究所作成

このような状況の中、国や自治体・保険者は健康寿命の延伸に向けた取り組みを加速すべく、データヘルス計画の導入など、様々な健康増進・予防施策に取り組んでいる。

2. これまでの健康づくりへの取り組み

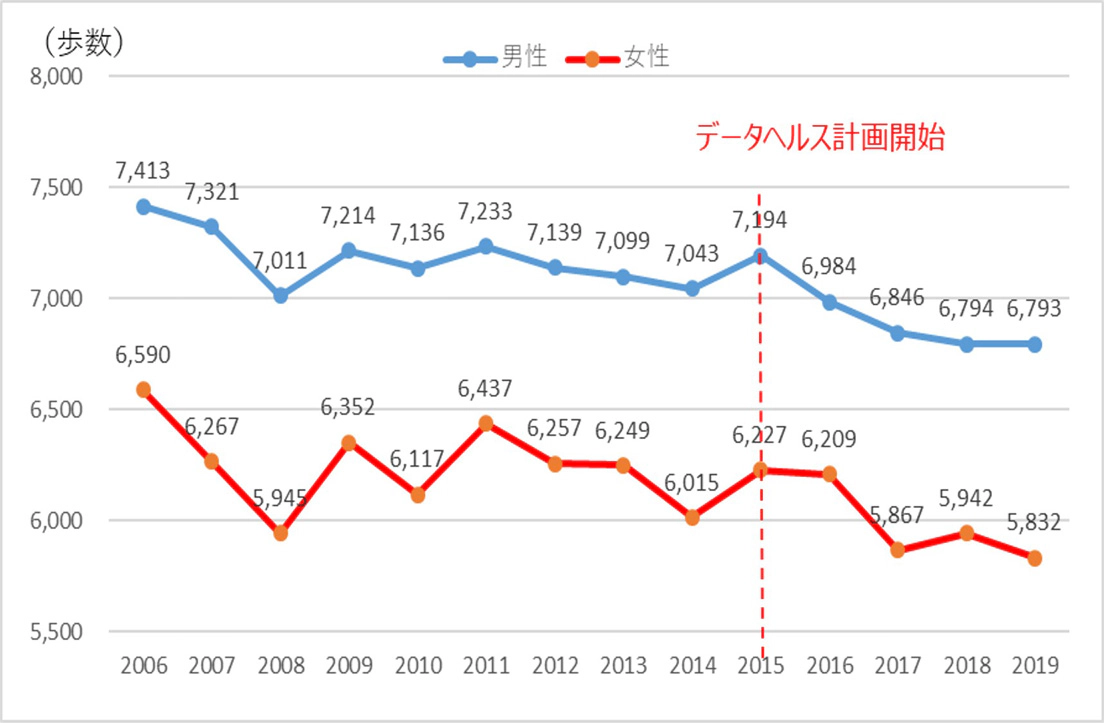

健康づくりへの取り組みとして、ハイリスクアプローチから始まり、ポピュレーションアプローチを導入する自治体や企業(健康保険組合)が増えている。また国策として、全国でデータヘルス計画の導入をするなど、健康寿命延伸に向けた様々な取り組みもなされている。しかし、人口の約半数を占めるとみられる健康無関心層の存在もあり、当初期待されていた成果は得られたとは言い難い。一例として、歩数の平均値の推移を見ると、2006年以降は継続して減少傾向が続いており、データヘルス計画導入(2015年度)後も大きな改善は見られていない(図表4)。

図表4 歩数の平均値の推移(2006年~2019年)

出所:2019年厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基にNTTデータ経営研究所作成

3. 健康づくりの第3のアプローチ「健康まちづくり」

昨今の健康づくりへのアプローチは、ハイリスクアプローチから始まり、ポピュレーションアプローチを経て、今後はまちづくりと連動するアプローチ手法(まちづくりアプローチ)が広がると推察される(図表5)。

図表5 健康づくり施策の取り組みの進化

(1)健康まちづくりの政策的潮流

日本における超高齢社会の到来に対応するため、国土交通省では平成26年に「健康・医療・福祉のまちづくり推進ガイドライン」を策定した(図表6)。本ガイドラインでは、「街を歩くこと」や「コミュニティ活動」から生まれる多面的な効果を踏まえ、多くの市民がより自立的に、また必要な場合には地域の支援を得て、より活動的に暮らせる、まちづくりに必要な「5つの取組」を整理するとともに、その事例を示した。その後、健康まちづくりに関する社会的関心は高まり、多くの事例が報告されるようになった。

そして令和5年には、最新事例も踏まえて健康まちづくりの先進事例を紹介するとともに、地方公共団体の推進体制の構築方法や健康まちづくりの施策アプローチのポイントが「健康まちづくりの事例集」として整理されている 3。

3 国土交通省「健康まちづくり事例集」(令和5年5月)

図表6 健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドラインの概要

出所:国土交通省「 健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン 」(平成26年8月)

(2)健康まちづくりの実例

健康まちづくりの文脈では、米国のポートランド(オレゴン州)が有名である。1960年代まで全米でも環境汚染と荒廃が進んだ都市であったポートランドは、過去に「全米で最も住みやすい都市」「全米で最も環境に優しい都市」などの全米ランキング第1位に選ばれている 4。

ポートランドでは、車移動ではなく徒歩での移動を意識して1つの街区の1辺を通常の半分である60mにしている。区画を細かく分けることで、郊外への無秩序な都市化を抑えるとともに、徒歩での散策がしやすくなっている。徒歩で移動できる範囲に居住地や職場、生活に必要なスーパーなどの施設を配置した「ウォーカブルシティ」と呼ばれるまちづくりである。

日本においても千葉県柏市柏の葉地域では、産官学が連携し2008年に策定された「国際キャンパスタウン構想」に基づいた公民学連携のまちづくりを推進している。このキャンパスタウン構想に定められた「健康で快適な暮らしを支える生活空間、歩行環境を充実させる」という方針の実行のために、「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」が策定され、健康増進をめざす都市空間デザインの取り組みが進められている 5。

具体的には、国内外のガイドラインや多くの先行研究を参照し、柏の葉ウォーカブルタウンを実現するための40の具体的手法として整理し、街の至るところで環境整備がなされている(図表7)6。

4 Midori Yamanaka「「最も住みたいまち」ポートランドの歴史に学ぶ、まちづくりの秘訣」2020-03-18(参照2024-08-02)

5 花里真道「Walkabilityを高める地域デザイン:柏の葉ウォーカブルデザインガイドラインを通じた取り組み」2019年12月(参照2024-08-02)

6 柏の葉アーバンデザインセンター(Urban Design Center Kashiwa-no-ha)「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」平成30年8月(参照2024-08-02)

図表7 柏の葉ウォーカブルタウンの実現に向けた40の具体的手法

出所:柏の葉アーバンデザインセンター(Urban Design Center Kashiwa-no-ha)「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」

(3)健康まちづくりの有効性・効果

2022年には、東京大学や千葉大学などの学識者が中心となり、日本の都市における身体活動の促進・阻害要因を踏まえ、身体活動を促すまちづくりを普及するために「身体活動を促すまちづくりデザインガイド」が公表された 7。

詳細な事例や解説は同デザインガイドを参照されたいが、同ガイドの中で歩行や自転車などのアクティブな移動を促す環境要素が「4つのDと2つのP(4Ds&2Ps)」のフレームで整理されている(図表8)。

7 樋野公宏ら「身体活動を促すまちづくりデザインガイド」(令和4年2月)

図表8 歩行や自転車などのアクティブな移動を促す「4Ds&2Ps」フレーム

ここでは、この6つの要素のうち、「歩行者志向のデザイン(Design)」「土地利用等の多様性(Diversity)」「目的地へのアクセス性(Destination accessibility)」「安全性等の魅力創出(Desirability)」「プレイス・メイキング(Placemaking)」の5つについて、2022年以降に公表された「健康まちづくりの有効性・効果に係る国内外の研究論文」と、その概要や有効性について紹介する(図表9)※。

※「ソフト面での促進活動(Promotion)」は、広い意味でのまちづくりではあるが、本レポートでは、都市・交通計画に係るハード面でのまちづくりを中心に取り上げる。

図表9 2022年以降に公表された健康まちづくりの有効性・効果に係る国内外の研究論文

(抜粋して紹介)

国内外で大規模なコホート研究がなされており、前述のデザインガイドに示されるような身体活動の増加のみでなく、近隣の地域環境が良好であるほど、うつ病や認知症発症抑制や医療費・介護費の抑制可能性が示唆されている 8, 9, 10, 11, 12 。

なお、健康まちづくりに関する研究は介入研究として実施することが難しく、観察研究(主に前向きコホート研究)として検証されることが多い。むしろ、住民に強制的に特定の地域に在住させるなどの介入行為は社会的にも倫理的にも限界があると考えられるため、観察研究によるエビデンスをいかにして政策・施策に反映させていくかの合意形成プロセスが今後の課題である。

8 Yu-Ru Chen, et al. The association between street connectivity and depression among older Japanese adults: the JAGES longitudinal study. Sci Rep. 2022

9 沓澤 隆司ら. コンパクトシティが健康に与える影響の分析. 会計検査研究. 2023

10 Yu-Ru Chen, et al. Does the neighborhood built and social environment reduce long-term care costs for Japanese older people? Health Place. 2024

11 Sara L Godina, et al. Neighborhood greenspace and cognition: The cardiovascular health study. Health Place. 2023

12 Satoko Fujihara, et al. Association of community-level social capital with dementia: A multilevel nine-year longitudinal study using data from the Japan Gerontological Evaluation Study. Soc Sci Med. 2023

4. 健康まちづくりアプローチの今後

健康づくりへの取り組みは重要であるものの、国民皆保険制度の中で、健康の価値が相対的に低く、健康であることの価値(或いは病気になった際のデメリット)を感じにくい我が国の制度下においては、健康無関心層が多く存在し、健康づくりへの取り組みの動機付けをすることが難しい状況にある。

この無関心層が、健康行動に向かうための有効な方策として、まちづくりと連携し、本人の意識変容を促すことなく、健康行動をとるようになる「健康まちづくりのアプローチ」が想定される。昨今は「健康まちづくり」の文脈で観察研究によるエビデンスも蓄積されつつあり、住民等に対する健康行動変容効果や健康効果(健康指標の改善)なども示されており、今後の国民の健康増進に対する第3のアプローチとして期待される。

一方で、健康まちづくりを普及する際の障壁として、① 組織の壁、② 予算の壁、③ 効果検証(エビデンス)の壁、があると考えられる。ここでは、まずこれらの障壁について述べ、最後に、それぞれの対応方策などについて述べる。

① 組織の壁

健康まちづくりの施策を推進する際、推進組織が既存の組織上、一元的に定まらないケースが多い。一般的に「健康づくり」は、保健福祉あるいは国保年金関連の部署が担い、「まちづくり」は経済あるいは土木関連の部署が担うことが多い。そのため、健康になるまちづくりのアプローチを採用した場合、組織を越えた連携が求められる。しかし、目指す成果やこれまでの組織風土が違いや、それぞれの組織から専門性の高い人材(例えば保健師等)が配置されることによる言語・用語の違い、予算規模など、環境が大きく異なることから、組織間の連携を円滑に進めることが困難である。

例えば、コミュニティバスを走らせる際、住民の移動の利便性や経済合理性には配慮されても、住民の健康増進の観点で検討されることはあまりない。健康増進という観点では、住民の社会参加の促進や運動不足の解消(によるフレイル予防)に繋げるため、自家用車の代替としてコミュニティバスの利用を促進する着眼となる。よって、コミュニティバスは、できるだけ時間を気にせず、コンスタントに乗車できるような周遊頻度とすることで、住民の利便性が上がり、積極的に利活用されることで社会参加促進に寄与する可能性も出てくるだろう。社会参加や運動習慣の獲得により、介護費用の増加抑制に寄与するのであれば、多少コストをかけても周遊頻度を高めることにも合理性が認められる。しかし現実的には、経済合理性の観点から、乗客の見込みや運行コストなどを考慮して周遊頻度を決めるため、住民にとって利便性が低く、利用がすすまない。結果、自家用車利用が促進され、健康にとってはネガティブな影響をもたらすこととなる。

② 予算の壁

健康まちづくりの施策を導入、運用していくにあたって、予算化が壁になる。①と根は同じであるが、行政内の所管が明確にならないことで、予算化や執行に責任を持つ部署も明らかになりにくい。当然、大規模な予算化は難しい。

また、国内で導入を図る場合には、まちづくりのイニシャルコストを国の補助金(例えばデジタル田園都市構想の交付金など)の活用が想定されるが、これを初期の費用に充足することは可能であっても、ランニングコストとして活用できる補助金は少ない。健康施策は単年度で効果が表れるケースは稀で、基本的に中長期で取り組むことが必要となるが、特に、運用に要する費用の捻出について見通しが立たない点が多くの自治体にとっては導入に際しての障壁となる。

③ 効果検証(エビデンス)の壁

健康まちづくりが普及するためには、取り組みの効果やエビデンスを示すことが重要である。しかし、そもそもある施策(介入)の健康効果を、定量的に示すことは非常に難しい。加えて、まちづくり施策は、広範かつ多様な要素によって結果に相違が現れることが予期される。また前述の通り、RCT(Randomized Controlled Trial:ランダム化比較試験)に馴染まないことはもとより、ある施策と健康効果との間の因果関係を示すことは極めて困難である。実際の論文でも相関関係を示すにとどまるケースが多い。

EBPM(Evidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の普及に伴い因果関係を示すこと=効果検証との認識が広がったことの功罪として、精緻な効果検証ができないことから、予算拠出の根拠を議会に説明できずに事業を開始できない、運用できない、といった事態が生じていることが予想される。実際の現場の職員との議論でも、効果をどのように議会に説明するかを問われるケースが多い。

最後に、これらの壁を乗り越える方策について述べる。

「① 組織の壁」については、首長によるトップダウンでの意思決定あるいはタスクフォースなどの横断的組織の組成と予算化権限の付与、各部門に健康増進施策の専任者を置く、などの強力な推進役の存在が不可避であると考えられる。ただし、健康まちづくりアプローチ自体が黎明期であることを考えると、強力な旗振りは難しい。住民による支持率の高さを背景に強権的にリーダーシップの取りやすい中規模以下の自治体の首長によって、健康まちづくりが進められ、それが全国に普及するというステップにならざるを得ない。現状ではファーストペンギンとなる勇気ある取り組みが生まれることが期待される。

次いで「② 予算の壁」に対して期待される手法として、成果型の報酬支払い(Pay For Successes)が考えられる。ヘルスケア分野でも導入例が出ている手法であるが、この手法により自治体側は得られたベネフィットに応じた対価の支払いで済むため、過剰な運用費用を負担せずに導入でき、議会に対しての説明も可能というメリットがある。なお、ここでの成果は、医療費の適正化あるいは介護給付費用の増加抑制などが想起されるが、それらは、単一施策により効果を得ること(算定すること)は難しく、却って説得力を得られない。住民の幸福度(Well-being)指標や医療職・介護職等のサービス供給側の負担軽減(効率化)の度合いを定量化した指標などを採用することが望ましいだろう。

最後に「③ 効果検証(エビデンス)の壁」に対しては、因果関係の証明まで求めることによる弊害が生じている。当該領域では、効果検証のレベルを下げ、観察研究を軸として因果関係を求めず相関関係を示すことで効果を推認する手法や、通常予想される因果経路や他の研究で検証済の因果を転用することを認める手法などがある。特に、対照群を設定できないという他の政策にも共有する課題については、施策前後のデータベースが整備されていれば、健康まちづくりの文脈でも「傾向スコアマッチング法」や「分割時系列分析(ITS:Interrupted time-series analysis)」といった因果推論手法を活用することも可能である。そのため、学術的に非の打ちどころの無いレベルではなくとも各ステークホルダーが合意形成できる程度の効果を提示できるよう、アカデミアとの連携体制を構築しておくことが望ましいだろう。

極めて質の高い国民皆保険制度の下で、健康の価値を実感する機会に乏しいことが、多くの無関心層を生み、健康づくりへの取り組みが進まない現状を打破するために、無関心層の意識変容によらない「健康になれるまちづくり」アプローチに対する期待は高い。もちろんこのアプローチの普及にも障壁はあるが、いずれの障壁であっても合理的な意思決定によりクリアできると考えられる。健康になれるまちづくりを通じて、国民の健康増進の取り組みが普及することを願い結語とする。