はじめに

近年、人工知能(AI)サービス、特に利用者が入力する一定の文章(プロンプト)に応答し、文章・画像などを生成する「生成AI」が急速に発展・普及している。OpenAI社が2022年11月末に公開した生成AIサービス「ChatGPT」はその一例であり、公開後わずか2ヵ月という早さで1億人のアクティブユーザーを獲得している。

生成AIは、情報の収集・整理や創作・表現活動、コーディングなど、用途は多岐にわたり、個人利用のみならず多くの分野で産業利用が期待されている。しかし同時に、その提供・利用に関しては多くの課題も指摘されている。特に昨年5月に開催されたG7広島サミットでは、生成AIをめぐる著作権保護や偽情報対策などに向けたルール作りを目指す「広島AIプロセス」の議論枠組みが設けられた。このように、生成AIの利用者および第三者による権利利益の侵害は、日本のみならず国際社会においても大きな懸案事項とされている。諸外国においても関連する紛争が発生しており、法規制を含めた政策措置が講じられている。

本稿では、これらの権利利益の侵害に対応するために、現在諸外国で運用・検討されている法制度について数回に分けて紹介する。生成AIによる侵害が懸念される代表的な権利利益には、「知的財産権」や「プライバシー権」がある。第1回は知的財産権について、中でも生成AIによる侵害が特に懸念される著作権侵害への対応について取り上げる。

1. 著作権侵害への対応の必要性

たとえインターネット上で公開されていて誰にでも閲覧・複製できる状態にある著作物であっても、第三者が著作権者に無断で複製・加工・公開する行為は、著作権の侵害と評価される可能性がある。そのため、大量のインターネット上のデータを利用するシステムである生成AIは、多数の侵害行為を無自覚的に行う恐れがある。このことから、著作権は知的財産権の中でも生成AIによる権利侵害の懸念が特に大きい権利であるといえる。現に米国を中心として、権利侵害を訴える訴訟がいくつか提起されている。

生成AIによる著作権侵害の場面を考える際には、システムがデータを取り込み構築されていく「開発・学習段階」と、構築されたシステムによって実際に利用者へサービスが提供される「利用段階」に分けて考える必要がある。前者は生成AIの開発・提供者、後者は生成AIの利用者がそれぞれ侵害行為の主な行為主体として想定される。このうち、生成AIというシステム・サービスが成立するために不可欠なその特性・原理に起因して、著作権侵害防止の上で難点が認められるのは、前者の生成AIの開発・学習段階である。

一般的に、著作物を著作権者に無断で加工・複製することは著作権の侵害と見なされることが多い。しかし、生成AIは学習のために大量のデータを自動的・無差別的に取り込む必要があるため、インターネット上に公開されている著作物の複製に際して逐次著作権者の許諾を得ることは非現実的である。また、一般的に著作権の存在を示さずに著作物を利用した結果を第三者に公開することは著作権の侵害と見なされることが多い。しかし、生成AIは大量のデータを学習した結果としてシステムが構築され、そのシステムによって生成物が出力されるため、生成物がどの著作物を参照して生成されたのかを特定・明示しにくいという難点がある。

諸外国における法制度上の対応としては、原則的な著作権侵害行為を法で定めると同時に、一定の場合には著作物の利用が著作権侵害に該当しないと評価される例外規定を設けていることが一般的である。生成AIの学習のための著作物利用についても、上記の難点を解消するため、この例外規定で読み込めるよう対応する傾向がある。以下、各国の法制度について見ていく。

2. 各国における現行法上の対応

ここでは、米国、英国、EU(欧州連合)の3地域の法制度を見ていく。

2.1 米国

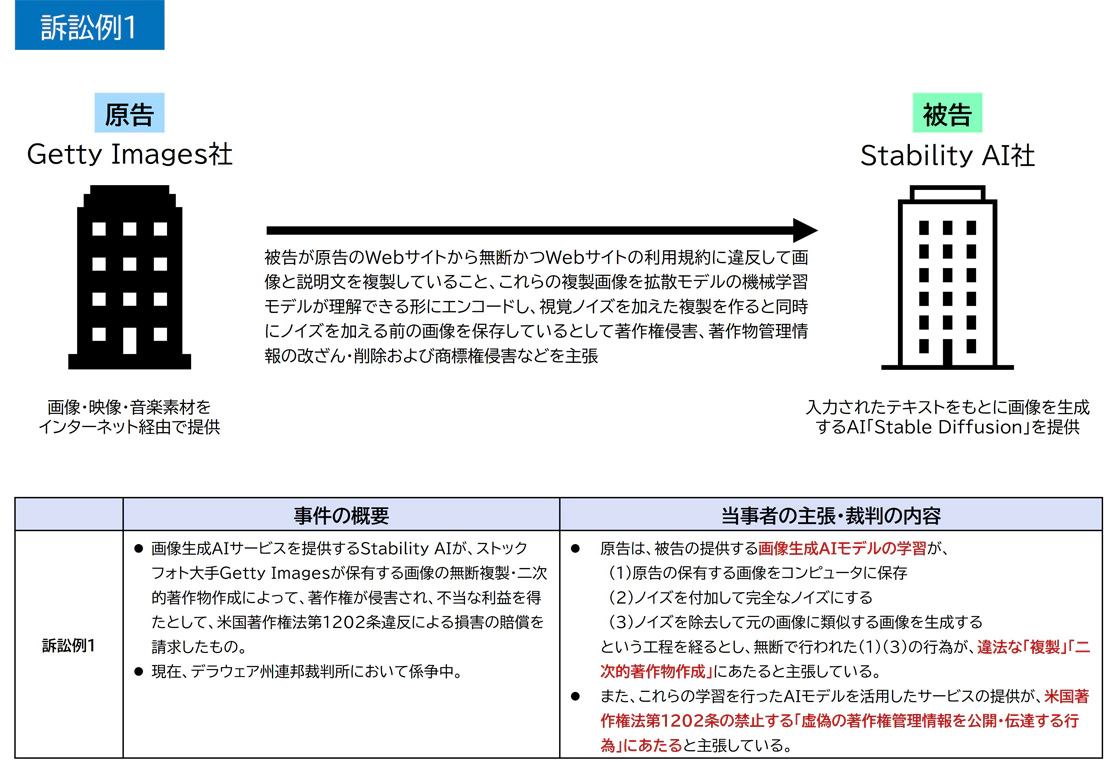

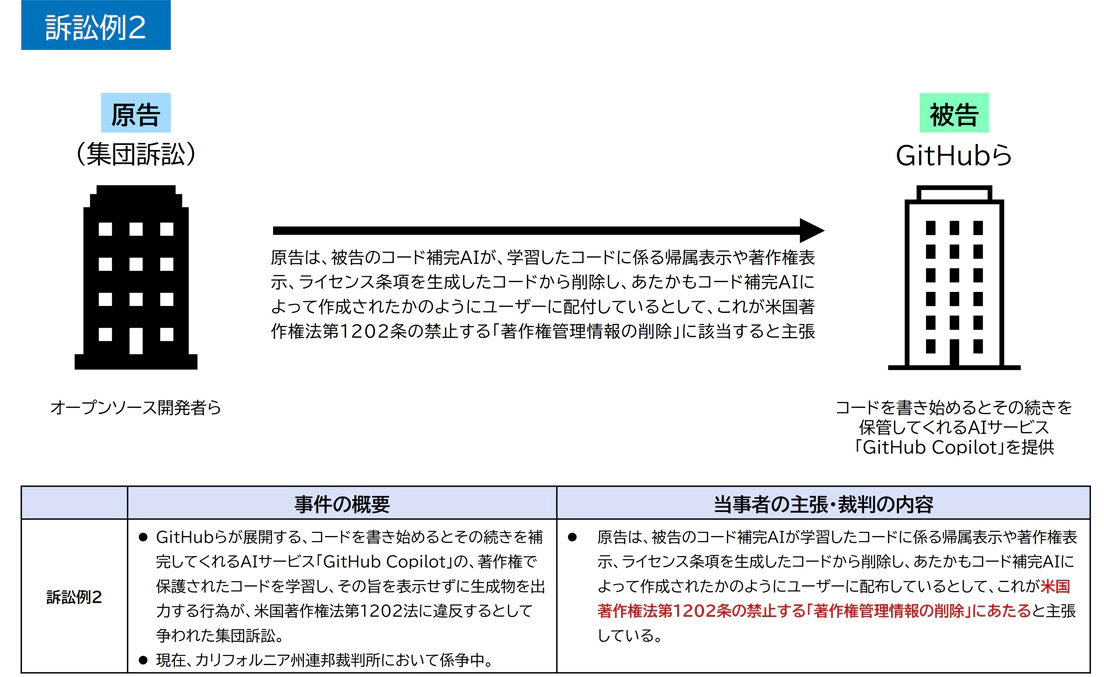

米国は、連邦著作権法において著作権侵害にあたる行為を定めている。例えば、第501条は著作権侵害に関する最も原則的な規定である。また、同法にはさまざまな禁止行為が規定されている。例えば、第1202条は著作権管理情報を改ざんし、提供することを禁止している。同条に関する生成AIサービスによる著作権侵害訴訟では、原告(著作権者)は、被告(生成AI開発・提供者)が生成したコンテンツを利用者へ提供する際に、著作物を参照している旨を示さなかったことが同条に違反すると主張している(図表1)。

【図表1】生成AIサービスによる第1202条違反をめぐる訴訟例(訴訟例1、訴訟例2)

一方、同法では例外的に著作権侵害に該当しないと評価できる場合を定める例外規定も設けられている。この例外規定のうち、著作物を権利者の許可なく生成AIで利用することを許容し得る(読み込める)ものとして、第107条が挙げられる。同条は一定の利用目的(批評、解説、ニュース報道、教育、研究、調査など)での著作物の利用は「フェア・ユース」と呼ばれ、著作権侵害に該当しないとする規定である。この規定が適用されるか否かは、以下の要素を考慮して判断される。

- 著作物の利用目的(商業的か非商業的か)

- 著作物の性質

- 著作物全体の中で利用された部分の量および実質性

- 著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響

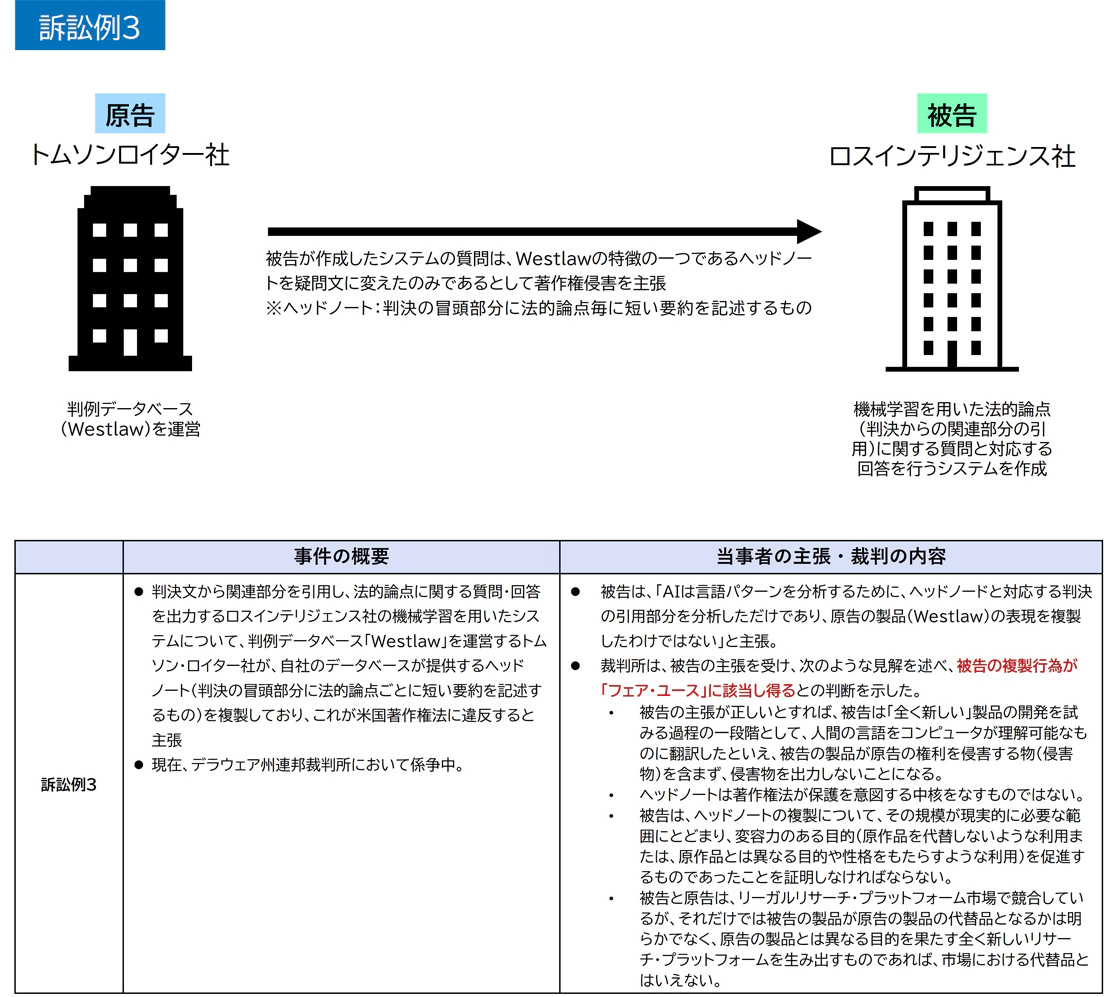

生成AIによる著作物の利用が「フェア・ユース」にあたると主張された訴訟例では、裁判所において以下のような判断が示された(図表2、裁判所の判断は終局判決で示されたものではなく、訴訟は現在も係属中)。

【図表2】機械学習とフェア・ユースに関する訴訟例(訴訟例3)

2.2 英国

英国は、1988年著作権・意匠・特許法において著作権侵害にあたる行為を定めている。例えば、第16条は最も原則的な規定であり、以降第27条まで著作権侵害と評価される行為を詳細に規定している。

一方、同法では例外的に著作権侵害に該当しないと評価できる場合を定める例外規定を、第28条から第76条まで設けている。この例外規定のうち、生成AIによる著作物の利用を許容し得る(読み込める)ものとして、第28A条、第29A条が挙げられる。第28A条では、一定の著作物について、独立した経済的意義を有しない一時的複製物の作成が著作権侵害に該当しない場合を定めている。また第29A条では、著作物に適法にアクセスする者が非商業的な目的による調査を唯一の目的としてコンピュータによる解析を実施する場合、複製物に十分な出所明示を伴う場合に限り、複製物を作成することは著作権侵害に該当しないと定めている。

2.3 EU

EUでは、データベースの法的保護(指令96/9/EC 第5条a、第7条第1項)、情報社会における著作権および関連権の一定の側面の整合性確保(指令2001/29/EC 第2条)、コンピュータプログラムの法的保護(指令2009/24/EC 第4条第1項a、b)、デジタル単一市場における著作権と隣接権(DSM指令 第15条)に関して、著作物の種類・形態ごとに権利者の権利内容を規定している。その上で、著作物の情報(パターン、傾向および相関関係を含むがこれらに限定されない)を導き出すためのテキストやデータなどのデジタル情報分析(テキストおよびデータマイニング)に関しては、著作権者の権利を一部制限する例外規定を定めている(DSM指令 第3条、第4条)。これらの規定により、生成AIによる著作物の利用を許容し得る(読み込める)ようになっている。

このEUのDSM指令 第3条、第4条は、各EU加盟国に対し、一定の規定を国内法として定めるよう求めている。例えばドイツでは、これらの規定に対応して、著作権法第44b条や第60d条に同様の趣旨の規定が設けられている。

具体的には、DSM指令第3条では、各EU加盟国に対して、研究組織および文化遺産機関が学術研究のために適法にアクセスする著作物または他の保護対象物のテキストおよびデータマイニングの目的で行う複製または抽出に関して、権利者の許諾を得ずに実施できることとする例外規定を設ける必要があると規定している。また同指令第4条では、各EU加盟国に対して、第3条に定める場合以外で適法にアクセスできる著作物または他の保護対象物の複製および抽出に関して、権利者が適切な方法で複製・抽出の権利が留保(オプトアウト)している場合を除き、権利者の許諾を得ずに実施できることとする例外規定を設ける必要があると規定している。

3. 今後の展開

2024年3月、欧州議会において可決されたAI Act(AI法)には、著作物の利用に関する規定が含まれている。そこでは、AI開発・提供者に対して、EUの著作権法によって保護される学習用データの使用に関し、十分に詳細な要約を文書化し公表することを義務付けている。さらに同法第53条第1項(c)では、AI開発・提供者に対しDSM指令の遵守を求めており、特に同指令第4条に規定される権利者による複製・抽出の権利留保を可能とするための取組方針策定を義務付けている。

このような動きからも分かるように、諸外国においては、特に生成AIの学習のための著作物利用が著作権侵害にあたるか否かについて、生成AIの登場以前から通用してきた著作権法上の規定に則って判断されていくものと考えられる。そして、判断の拠り所となる基準は、今後裁判例を含む具体的な事例の蓄積によって徐々に確立されると予想される。また、それと同時に、AI開発・提供者によって著作権法上の規定が確実に遵守されるよう、AI法のように新たな政策措置が講じられていくと考えられる。

我が国においてもさまざまな議論が行われているが、著作権法第30条の4のように生成AIの学習のための著作物利用を一定の場合に許容し得る(読み込める)法律上の規定は既に存在している。したがって、今後は諸外国(特にEU)と同様に、具体的な事例の蓄積を待ちつつ、AI開発・提供者に現行の著作権法などの確実な遵守を求めることが重要となるだろう。