1.はじめに

2021年8月に公表されたFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)による第4次対日相互審査結果において、我が国は「重点フォローアップ国」と評価された。これを受け財務省は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表するなど、国を挙げたマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、ML/TF)リスクへの態勢整備が現在佳境に差し掛かっている。

一方で、我が国においては現金に近い感覚で幅広い店舗で利用可能な手段であるものの、FATFの相互審査報告書内では特段取り上げられていないものが存在している。それは、国内外のプラットフォーマーなどが提供する「ポイント」である。ポイントは昨今の国内におけるキャッシュレス決済の拡大、それに伴う顧客囲い込み競争、さらには政府が主導するマイナポイントなどによってここ数年で著しく拡大しており、今後さらなる市場の伸びが予想されている。

本稿では、急速に拡大するポイントサービスにおけるML/TFリスクについて、昨今の悪用事例や現行の法規制等を整理の上、提供事業者が実施すべき対応について考察する。

2.ポイントサービスの市場規模と法的位置づけ

矢野経済研究所の調査[i]によると、コロナ禍で落ち込んだ消費意欲の回復を背景に、2021年度国内ポイントサービスの市場規模はポイント発行額ベースで約2兆1千億円にのぼり、2026年度には2兆5千億円を超えると予測されている。2021年度の電子マネーサービスなどの前払式支払手段発行額が28兆円[ⅱ]であったことと比較すると、約1割程度の規模ではあるものの、2021年度のブランドデビットカードの年間決済額が2兆8千億円程度[ⅲ]であることを踏まえれば、それなりの規模にまで成長していると言えよう。

では、ここまで市場規模が拡大し、かつ現金と同様に様々な場所で利用可能なサービスであるポイントは、現状どのような金融規制の対象となっているのだろうか?

実は、プラットフォーマーなどが自社サービスの利用に対して「景品」として無償で付与しているポイントについては、これまでのところ、資金決済法等の特段の金融規制の対象には該当せず、景品表示法や消費者契約法といった金融規制以外の法律で規制されるものとして整理されている。2016年7月、経済産業省より「利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから、『前払式支払手段』には該当しない」との発表[ⅳ]がなされたことからも、いわゆる電子マネーなどの前払式支払手段には該当しない、との見解だ。加えて、ポイントは通常、当該ポイントの発行者とその加盟店のみで利用可能とされることから、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用すること」と定義された資金決済法上の1号暗号資産にも該当しないと整理されている[ⅴ]。

このように、金融規制の影響をほとんど受けないため、関係省庁がポイントサービスについて言及している文書は数が少なく、2009年1月に経済産業省から「企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)」が策定・公表されたのを最後に、ポイント規制に関するガイドライン等は公表されていない。

3.FATFにおけるポイントサービスの位置づけ

では、ML/TFに対する国際的な対策基準を策定しているFATFは、ポイントサービスについてどのような位置づけで整理しているのだろうか?

実のところ、FATFが2021年に公表した「暗号資産およびVASPに対するリスクベース・アプローチのための改正ガイダンス」において言及が確認できたものの、以下の通り、FATFとしては一般的なポイントプログラムを捕捉しようとはしていないことがわかる。

****

FATFは譲渡不可、交換不可、支払または投資目的に使用できないタイプのクローズドループ型のサービスを補足しようとはしていない。このようなサービスには、航空会社のマイル、クレジットカードのリワード、同種のロイヤルティプログラムの報酬・ポイント等が含まれ、これらはクローズドループ外の流通市場において売却することができないものである[ⅵ]。

****

このような記述が暗号資産に関するガイダンスで見られる背景としては、欧米のロイヤルティプログラムは値引きやポイントと商品の交換が主流であるため、今後新たに提供されるポイントサービスの中に暗号資産のように市場で流通するもの登場する可能性を想定したものと考えられる。

他方、日本のロイヤルティプログラムは既に1ポイント=1円で決済に利用できるポイントサービスが主流であることに加え、ポイントの譲渡、他ポイントとの交換およびポイント投資などのサービスも各社から提供されている。そのため、提携先などを通じて外部にポイントの価値を移転させることが、他国と比較しても容易な状況となっている。

ただし、「1.はじめに」で言及したFATFの第4次対日相互審査結果報告書内において、日本のポイントサービスについて具体的に言及している箇所は確認できなかった。

4.悪用事例から浮き上がるポイントサービスのML/TFリスク

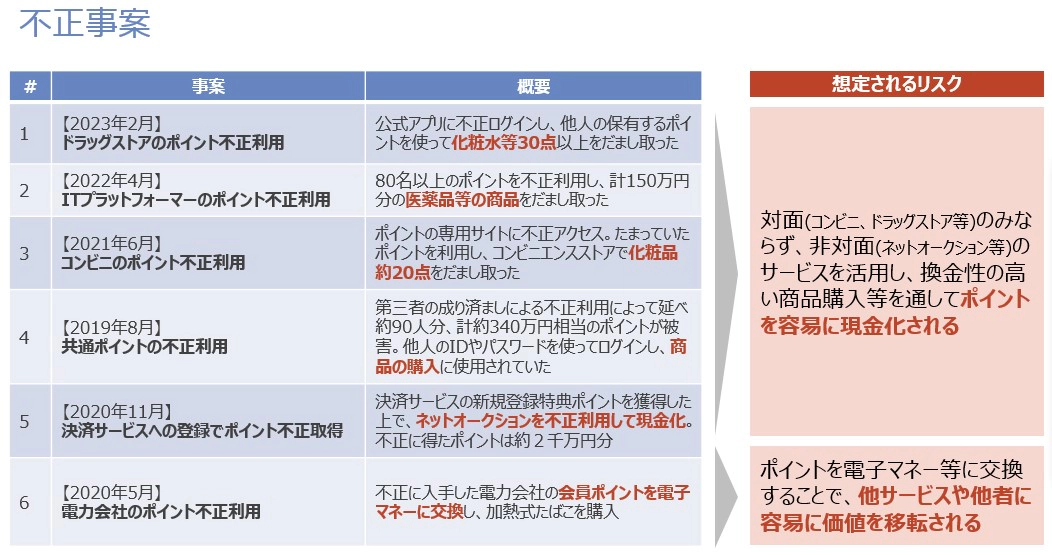

国内ではポイントの移転が容易な状況であるがゆえに、それに関連した犯罪事例も度々発生している。過去発生したポイントに関連する犯罪事例を紐解くと、換金性の高い商品やネットオークションなどを利用して現金化する手法やポイントを、コンビニやドラッグストアといった店舗で利用可能な電子マネーへ交換する手法など、不正に取得した資金を通常の取引で利用可能な資産へと変換する動きが見受けられる。

図1 国内のポイント不正利用事案の概要と想定されるリスク

※公知情報を基にNTTデータ経営研究所が作成

近年、各社が顧客利便性を追求した結果、ネットとリアルの垣根を超えて様々な場所でポイント利用が可能な状況が生まれている。それに伴い、各社それぞれで決済の悪用防止と併せてポイントの悪用対策も進めているものの、直近でも被害が発生していることを踏まえると、現金化や交換・移転などを通じたML/TFリスクが依然として残置されているであろうことがわかる。

5.事業者が今後実施すべきなのは「RBA」そのもの

ポイントの法的性質や悪用のリスクなどを踏まえ、今後事業者はどういった点について対応を取るべきだろうか?

まず、当局の動向などについては継続的に情報収集を行い、自社サービスへの影響の有無を継続的に把握していくことは言うまでもない。例えば、2022年6月に資金決済法が改正され、これまで犯収法が適用されていなかった前払式支払手段のうち、高額なチャージまたは移転が可能なものが犯収法適用の対象になるなど、ML/TFの手段となり得るものについては規制強化の流れにある。そのため、ポイントサービスでも悪用される事例が増加する場合には、今後規制が強化される可能性が否めない。

他方、FATF勧告や金融規制において、現時点で対象外であるからという理由で何も対策を取らないことは、ポイントサービスの利用のしやすさ、市場規模を考えれば事業者として大きなリスクを抱えているように見えてしまう。

ポイントを提供する企業においては、自社が提供する他の決済サービスなどと同様、ポイントサービスを一つの決済手段として捉え、本稿で取り上げたような不正事案等を内外から収集し、ML/TFリスクの特定・評価を実施した上で、必要に応じて低減措置を検討・実施するといったリスクベースでの取り組みを期待したい。

ⅰ 出典:株式会社矢野経済研究所「ポイントサービス市場に関する調査(2022年)」(2022年8月22日発表)

※ポイント発行額ベース

※特定の企業・団体や企業グループが提供するサービスや商品の購入等に対して、発行されるポイントやマイレージ等を対象とし、市場規模は民間企業によるポイント発行額と行政主体の政策によるポイント発行額の合算値である。

ⅱ 出典:一般社団法人日本資金決済業協会「前払い式支払手段の発行額等の推移」

ⅲ 出典:一般社団法人日本クレジット協会「日本のクレジット統計 2021年版」

URL:https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/statistics_domestic_2021.pdf

ⅳ 出典:経済産業省「ポイントサービスに関する資金決済法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」(2016年7月5日)

ⅴ 対価を得てポイントを付与していると認められるケース、ブロックチェーン等を用いて不特定のものと交換できるケース等においては前払式支払手段、暗号資産として資金決済法の規制等を受ける可能性もあるため、個別サービスの該当可能性については必ず弁護士等に確認願います

ⅵ 出典:FATF「Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」(2021年10月28日) P.32 訳は引用者による