ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット目標1の研究開発プロジェクトである「身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放」(プロジェクトマネージャー:金井良太、代表機関:株式会社国際電気通信基礎技術研究所、以下、MS金井PJ1)では、2022年10月に「ブレイン・テック ガイドブック」を公開した2。本書は、ブレイン・テックとBrain-machine interface (BMI) 技術に対する社会からの信頼獲得を目的に作成された。その内容には、一般消費者が市販のブレイン・テック製品を正しく理解するために注意すべき事項、例えば、これらの製品が訴求する効果に科学的な根拠があるかどうか、また、一般消費者が自分でブレイン・テック製品を使うことに危険性は伴わないのかどうかなど、技術の現状と課題がまとめられている。

しかしながら、 ブレイン・テックとBMI技術が社会から信頼を獲得し、人々のWell-beingを実現する技術となっていくためには、ガイドブックの公開に留まらない、さらなる技術普及に向けての取り組みが必要と考えられる。そこで、“新たな技術が社会から信頼され、そして普及するためにはどのような取り組みが必要か”という幅広い観点から、ブレイン・テックが信頼される技術として発展するために解決すべき課題を議論するワークショップ「Trusted Brain Tech/BMI の実現に向けて」を2022年10月28日に開催した。本レポートには、ワークショップでの6名のスピーカーの発表内容と、その発表を受けてMS金井PJ ブレイン・テック ガイドブック作成委員会1で議論した、信頼できるブレイン・テック / BMIの実現に向けて今後重視すべきポイントをまとめた。なお、ワークショップの模様は、MS金井PJの YouTubeチャンネルにて一般公開されている3。

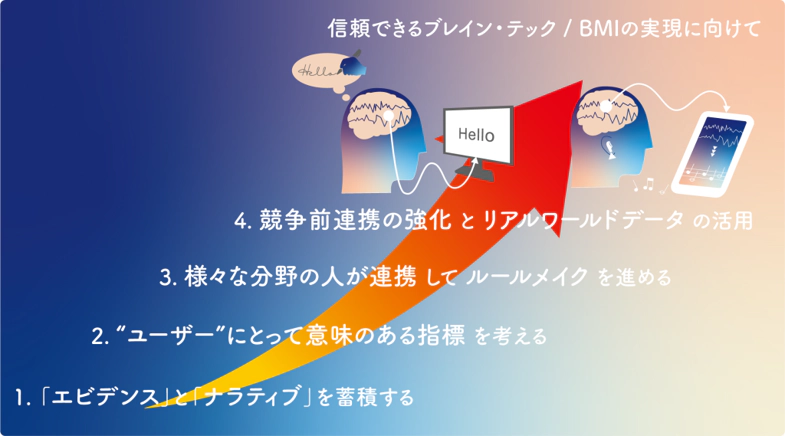

【信頼できるブレイン・テック / BMIを実現するためのポイント】

新しい技術が社会からの信頼を得るには、標準化(エビデンス評価、エビデンスに基づいた指標やバイオマーカーの選定、標準やルールの策定)と個別化(個別事例の蓄積、個人の希望の尊重、技術の進歩に応じた動的なルールメイク)を等しく重視する必要がある。標準化が全くなされていない、例えば統合的なエビデンス評価や安全性に関わる補償のルールが何も存在しない状況は、ユーザーにとっては不安であり、事業者にとっては参入を踏みとどまらせる要因となる。一方で、過度な標準化は、1人1人の意見や価値観を見過ごす要因や、イノベーションを阻害する要因になりうる。そこでMS金井PJでは、ワークショップでの発表を受けて、ブレイン・テック / BMI分野の標準化と個別化をバランスよく進めるために必要なポイントを図1の通りまとめた。

図1. 信頼できるブレイン・テック / BMIを実現するための4つのポイント

1. 「エビデンス」と「ナラティブ」を蓄積する

近年、臨床現場においてはナラティブデータの重要性が高まりつつある。エビデンスは「科学的手続きに基づいて導かれた一般論」であり、平均と標準偏差に注目して評価されることが多いが、実際の患者は一人ひとり多様な臨床像を呈することが多く、そのままあてはめることが難しい場合も多い。「エビデンスを個々の患者に最適な形で適用し、治療効果を最大化させるには、臨床家の経験則や患者の声など、ナラティブなデータを活用することも重要である」と中山氏は語った(中山氏の講演動画はこちら)。医療分野では「ナラティブ・メディスン」が発展し、ナラティブ・データの蓄積方法や活用方法が、国際的にも議論されている。実際、診療ガイドライン評価ツールであるAGREEⅡには、「患者、一般市民の価値観や希望が調べられたかか」という基準が設けられ、ガイドラインを作成する際に、患者代表を含めたり、患者インタビューや、患者の経験に関する文献レビューを行うなどの手法が推奨されている4。国内でも、ナラティブデータのデータベースである「健康と病いの語り ディペックス・ジャパン5」が整備され、患者の物語や語りを、臨床現場や医学教育へ応用する取り組みが進んでいる。このように医療の現場では、方法論は模索が続いているものの、エビデンスの構築と併行して、ナラティブデータの有効的な活用法について検討が進んでいる。

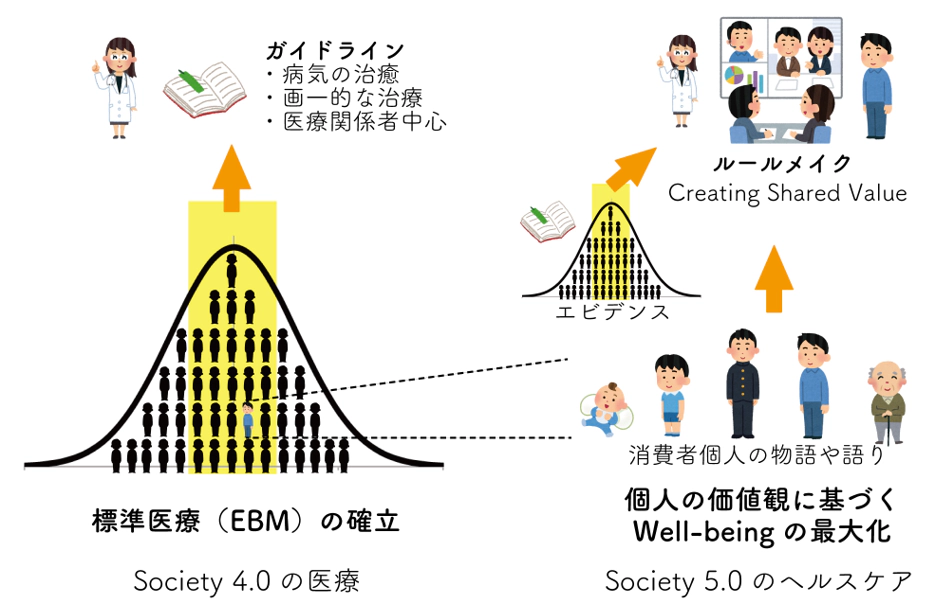

ブレイン・テックが人々のWell-beingをサポートする技術として社会から信頼を得るには、医療の例と同じく、エビデンスを構築することと同時に、消費者の物語や語りといったナラティブなデータを蓄積することが重要となるであろう。ブレイン・テックに興味のある消費者は、「睡眠の質を向上させたい」「集中力を高めたい」といったように、ブレイン・テック製品・サービスに対する何かしらの期待がある。また、「脳の情報を悪用されたり、プライバシーを侵害されたりしないか」といった不安もあると考えられる。こうした気持ちは、平均化されると一つの一般項しか明らかにならないが、実は個人により異なっており、消費者自身のこれまでの人生や考え方、価値観、信条が色濃く関係している。大量のデータから導かれたエビデンスだけでなく、こういった消費者の“語り”を研究者や事業者は真剣に受け止め、Creating Shared Value(共有価値の創造)6によりルールメイクを進めていくことで、ブレイン・テックは信頼される技術となるであろう(図2)。

イノベーションは一つずつの成功の積み重ねによって成し遂げられる性質がある、ということもナラティブデータが重要な理由である。ブレイン・テックの代表的な技術の一つにBMIがある。BMIは「脳卒中治療ガイドライン20217」で、有効性が「エビデンスレベル<高>」として初収載された。社会からの信頼を獲得したブレイン・テックの先駆的な例であるが、国内の第一人者である牛場氏によると、開発当初は技術に対して懐疑的な声がほとんどであった。しかし、その中でも牛場氏は「科学に対して誠実であろうという姿勢」を持ち続け、エビデンスを示す努力を続けること、まだ分からないことは「分からない」ということ、ナラティブな声を届けることを実践してきた(牛場氏の講演動画はこちら)。牛場氏は、実際の脳卒中患者の声に耳を傾け、応えるべくしてBMIを開発し、一例ずつ成功例を増やしていった。数例の成功例を示すと、BMIを用いた治療に対して懐疑的な見方をしていた医師や研究者の態度が変わってきた。さらに検証や改善を重ねる中で、世界中に同志も増え、エビデンスが蓄積されていった。その結果、脳卒中診療ガイドラインへの収載や、Principles of Neural Sciences 第6版8でのBMIの解説章掲載に至った。消費者のナラティブな声は、イノベーションを育くむきっかけとなりうるものであり、エビデンスと同様に、蓄積していくことが重要である。

ブレイン・テック分野がどのようにナラティブなデータを活用するかについては、さらに検討する必要があるが、まずは技術の安全性を検討する際に活用することが考えられる。「BRAIN-AI×HITE」連携活動が行った市民と研究者の意識調査9によると、脳情報を用いた新規的な技術をプライバシーの問題や犯罪捜査に応用することについては、研究者よりも一般市民のほうが、関心が高いことが示されている。研究者や事業者は、このような声に耳を傾けて研究開発を進めていくことが必要であろう。

図2. ブレイン・テック産業に求められるSociety 5.0時代のヘルスケア(引用10を参考にNTTデータ経営研究所が作成)

2. “ユーザー”にとって意味のある指標を考える

信頼できるブレイン・テック / BMIを実現するためには、技術自体の効果や精度をより確実なものにしていく必要があるが、その際には研究者や事業者によって都合のよい指標ではなく、“ユーザー”にとって意味のある指標を利用することが望まれる。ユーザーにとって意味のある指標が定義されていない場合には、それを開発し、積極的に普及することが求められる。

意味のある指標を考える際には、重要な観点が二つある。一つは、 多様なユーザーを想定した指標の検討と開発である。一般消費者向けブレイン・テックのユーザーには、①生活者や消費者、②サービス開発者、③トレーナーなどヘルスケアに携わる専門職者が考えられる。これらの多様なユーザーそれぞれにとって、ブレイン・テックを利用することの意味が最大化されるような計測指標やシステムを考案することが、信頼の獲得につながるであろう。意味のある指標を開発する手段の一つに、患者やユーザーを巻き込んだ Patient & Public Involvement(PPI)に基づいた検討がある。PPIによる検討は、ヘルスケア領域では経済産業省が主催するAMEDで始まっている11。AMEDでは多面的価値評価、行動変容指標、臨床評価法開発等が行われているので、これらの最新の状況を注視しつつ、ブレイン・テック分野で活用することを推し進めたい。

もう一つの重要な視点は、 一般消費者が望む「健康」とは何なのかをしっかりと定めることである。この視点は、特に行動や身体機能の変容を目的としたブレイン・テックにおいて重要となる。「健康」の概念は、日々変化している。WHO憲章では健康を「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」としている12。これはいわゆる心身の状態(コンディション)が最適な状態を指しているが、近年はいかに生きるかという点が重視され、QOLやWell-being、幸せ(Happiness)という概念が健康に含まれるようになった。イギリス医師会雑誌(British Medical Journal)は、2011年に「社会的、身体的、感情的困難に直面したときに発揮される適応・変化(adapt)と自己管理の能力に重点を置くこと」を健康の概念として提案した13。また日本医師会は、2018年に「本人が自分らしく生きる、その意思決定ができる能力を持つことで、それを支援する環境や過程を含めて健康を捉える」という指針を答申している。健康の価値は時代とともに変遷しているので、時代や社会が求める「健康」の意義を考えつつ、ユーザーにとって意味のある指標を考え、それらを利用して製品・サービスの効果効能を保証する方法を、産官学民は連携して考えていくべきと言える。

3. 様々な分野の人が連携してルールメイクを進める

新規的な技術が信頼されるためには、様々な分野の人が連携してルールメイクを進めることは必須であるが、ワークショップでは、「信頼を獲得しながらイノベーションを効率的に促進するために、ルールのあり方や役割を再考しよう」と池田陽子氏から提案があった(池田陽子氏の講演動画はこちら)。第四次産業革命が進展する今日、イノベーションのスピードがより加速し、ルール作りが追い付かないという現象が、新規的な技術において起きている。その結果、イノベーティブである技術ほど、適用される規制やルールが存在せず、市場導入が妨げられ、人類が技術の恩恵を受けられないという悪循環が生じている。

この状況を打破するために、 ルールそのものが持つ抑制的な役割や価値を見直し、より動的な性質を持つルール作りを進めていくことが今後は重要となってくる。先進技術の社会実装にあたっては、標準やルールそのものにダイナミックな機能を担わせることで、さまざまなイノベーション活動が秩序正しく促進されるという提案もなされている14,15。実際、ルールの策定プロセスそのものが、国内外の幅広いステークホルダーがオープンに協業するきっかけとなったり、優れたルールが存在することで、開発のスピードや生産性が向上したりする例が報告されている。国内では、サイバーダイン社が開発した世界初の装着型サイボーグ「HAL16」が、好事例と言える(表1)。HALは世界初のメディカル・ヘルスケアロボットであるが、開発元であるサイバーダイン社は、新技術の開発にあたり、自らがルールメイカーとして国際標準(ISO 13482)の策定に貢献した。策定委員会には、12 ヵ国から50 名以上の専門家・オブザーバーが参加し、幅広いステークホルダーが協業する場が提供された。サイバーダイン社が主導した国際標準の策定は、結果的にHALの信頼獲得だけでなく、当該分野の発展を促した17。

表1. サイバーダイン社の装着型サイボーグ「HAL」が医療機器承認を取得するまで (引用16,17を基にNTTデータ経営研究所が作成)

.png?fm=webp&q=100&w=1104&fit=fillmax)

このように ルールには、当該分野のビジネスの方向性や発展性に直接影響を及ぼす、ダイナミックな機能を担う側面がある。元来ルールは守るべき抑制的な存在として捉えられてきたが、今後はイノベーションを促進し、人類のWell-beingに貢献するために、標準やルールに動的な性質を持たせるというパラダイムシフトが必要である。翻って新規的な技術の開発に関わる研究者や企業は、自らがルールメイカーとなり、積極的にルール作りに携わっていくことで、当該分野の発展に寄与することが求められている。

サイバーダイン社の例からは、 制度のアービトラージについても学ぶことができる。アービトラージとは、元々、金融用語で価格差を利用した「さや取り(裁定取引)」のことを指す。池田陽子氏は、イノベーションを取り巻く法律や規制にも、為替と同様に国や地域、あるいは同一国内であっても制度間でギャップがあるため、このギャップを活用した普及戦略が重要であると述べている17。すなわち、まずは規制が緩やかなところで実績を重ね、だんだんと規制の強い国、あるいは規制が強い製品・サービスでの社会実装を目指すということである。

国内でいえば、 福祉機器と医療機器の規制の違いは制度のアービトラージにあてはまる。幻肢痛の当事者であり、かつ「MirrorTherapy VR18」を開発した猪俣氏は、制度のアービトラージを活用して当事者研究の推進および製品の普及を目指している。四肢の切断後、何らかの理由により生じる幻肢痛は、有効性の高い治療が無く、難治性の症状とされている。猪俣氏も幻肢痛に苦しんでいたが、ある日、バスの窓ガラスに映っていた自分を見つめ、切断肢を動かすイメージをすると、症状が軽減するような感覚を得たという。その発想を基に、幻肢痛に一定の効果があるとされていたミラーセラピーを発展させ、より没入感が生じやすいVRを組み入れ、VRミラーセラピーシステムを開発した。その有効性と安全性を検証するため、大学の研究者や医師を交えた研究を展開し、痛みが改善したというデータを蓄積してきた。その結果、猪俣氏の元には、全国の幻肢痛に悩む患者からの相談が相次いだ。本システムの普及には一定の需要があるので、猪俣氏はまず福祉機器として普及させ、エビデンスを蓄積することに取り組んでいる(猪俣氏の講演動画はこちら)。

これらの観点からブレイン・テック分野も、その社会実装にあたっては幅広いステークホルダーが協業して標準やルールを策定することが望ましい。ブレイン・テックの開発に関わるアカデミアと事業者は、イノベーションを促進して人類のWell-beingに貢献するためにも、ルール作りに携わることが強く推奨される。MS金井PJでは、ブレイン・テック製品・サービスの安全性を保証する標準規格や、有効性に関わるエビデンスの確かさの違いを消費者が理解できる表示制度のような仕組みを作ることを検討していく。

4. 競争前連携の強化とリアルワールドデータの活用

ルール作りにおいて、産官学民が連携していくことは重要である。その一方で、事業者(企業)の競争性というビジネスの本質を考慮すると、連携によって情報を共有し足並みを揃えることが、事業者にとって望ましいとは限らない。池田和隆氏は、 競争前連携のスキーム、特に Public Private Partnerships(PPPs)の考え方が、この懸念を解決する手段であると紹介した(池田和隆氏の講演動画はこちら)。PPPsとは、民間事業者の資金やノウハウも活用して官民で社会資本を整備し、公共サービスの充実を進めるものであり、産官学連携の一つのタイプである19。PPPsは、医薬領域では国際的に用いられている用語で、日本では日本神経生理薬理学会(JSNP)が率先して進めている。

研究開発における競争前連携とは、単独では解決が難しい共通課題について、複数の事業者や公的研究機関が連携して基盤技術や研究リソースを確立していくことを意味する。脳科学分野においては、2017年7月28日に開催された日本学術会議臨床医学委員会 脳とこころ分科会においてPPPsの推進が提言された19。PPPsの推進が提言された背景には、多くの製薬企業が精神・神経疾患治療薬開発から撤退し、効果的な治療薬開発が停滞したことが挙げられる。この停滞の要因には、病態解明が不十分なため治療効果を反映するバイオマーカーが開発できなかったこと、治療効果を予測可能な動物モデルが確立していないため薬剤開発の成功率が低かったこと、その結果、投資した開発費が回収できないことなどがあった19。

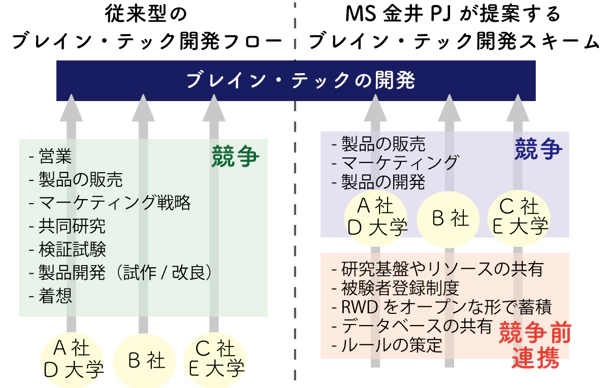

MS金井PJでは、ブレイン・テック領域においても競争前連携の実現が望ましいと考えている(図3)。競争前連携によって大規模な研究基盤の構築やリソースの共有を行い、それらを各社の開発へと展開することで、限られた投資の中でもインパクトのある技術開発が可能になると考えられるためである。世界的なイノベーションを推進してきたGAFAを例にとると、Amazonは研究開発費に莫大な投資を行っており、その額は2017年度に約2兆5000億円におよんでいる。その結果、最先端テクノロジーを活用したレジのないコンビニ「Amazon Go」や、クラウドコンピューティングサービスである「Amazon Web Services(AWS)」など、先端的なサービスやシステムが生み出された。「これらの開発過程で失敗を許容する文化があったことが、今日の成長を支えてきた」と、講演で堂田氏は示唆していた(堂田氏の講演動画はこちら)。しかしながら、単一の企業がAmazon並に研究開発費を投資することは簡単ではない。競争前連携は、限られた投資の中で迅速な市場投入による失敗の経験と、失敗を糧にした社会課題の解決につながるイノベーションの推進を可能にするだろう。

競争前連携には、リアルワールドデータ(RWD)をオープンな形で蓄積することも含まれる。RWDは元来、調剤レセプトデータや保険者データ、電子カルテデータなど、臨床現場で得られる診療行為に基づく情報を集めた、医療ビッグデータのことを指している。RWDからは、より一般化可能性の高いエビデンスを抽出することが可能とされている20。近年では医療の枠を越えて、ヘルスケア全般的にRWDを用いた開発が進んでいる。世界のヘルスケア・イノベーションを例にとると、世界規模の治験対象者選定、大規模でグローバルな患者登録制度、遺伝子・画像・臨床情報を包括した大規模患者データベース構築などが開発の基盤として存在している。一企業ではなしえないことも、競争前連携によりRWDを蓄積し共有する体制が構築できれば、技術開発や製品開発のサイクルを早く回せるため、結果的に信頼できるブレイン・テックの実現が促進されると考えられる。

図3. MS金井PJが提案するブレイン・テック開発時の競争前連携

皆が分析しやすい形で、構造化されたデータベースを構築することもRWDを扱う上で重要である。RWDは、データが多ければよいというわけではない。存在するすべてのデータを対象とすると、非構造化データの分散が過大すぎて、処理ができないという課題が生じる。無造作な大規模データベースよりも、健康診断データのように小規模であっても目的をもって取得されたデータの方が、研究や開発で活用しやすい。ブレイン・テックにおいても、標準化された条件や課題を定めて、例えば脳波データであればどのように構造化して共有するか、議論を進めていくべきと考える。MRIを含む脳画像データセットの場合、既にBrain Imaging Data Structure(BIDS)形式と呼ばれる、脳画像データセットのディレクトリ構造・ファイル形式(命名規則)を定めた仕組みが存在している。BIDS形式でデータを共有することで、管理がしやすく、データ集約や共有のコスト、ヒューマンエラーを減少させることができている。また、最適化・自動化された解析プログラムを作成するのにも便利である21。

データ共有に関連する法律としては、次世代医療基盤法と個人情報保護法がある。次世代医療基盤法は、我が国の医療情報の保有・活用の実態を踏まえ、個人単位での連結を含めた質の高い医療情報の利活用を推進するために、個人の権利利益の保護を確保しつつ、匿名加工された医療情報を安心して適正に利活用することが可能な新たな仕組みとして、平成 30 年5月 11 日に施行された法律である22。個人情報の加工方法には、仮名加工と匿名加工があるが、オープンデータとして共有するには、本人かどうか一切分からない程度まで加工し、特定の個人を識別することができず、かつ復元することができない匿名加工の状態にすることが必要である23。なお、脳データにおいては「本人かどうか一切分からない程度」の線引きがはっきりとしておらず、議論の余地がある点には注意が必要である。例えば脳MRIのデータには、画像データとして顔情報が含まれるため、目や鼻を削るといった処理を加えて匿名加工することがある。しかしながら、脳構造のデータだけを切り取ったとしても、現在は個人を識別できないが、将来的に特定ができるようになる可能性もある。匿名加工情報の条件である「本人が一切特定できない状態」や、仮名加工情報の実例を産官学が連携して蓄積し、ガイドラインなどを示すことが、オープンデータ化を進めるうえで重要となってくるであろう。

【おわりに】

ブレイン・テックが信頼される技術として社会実装されるには、①エビデンスとナラティブデータの蓄積、②ユーザーにとって意味のある指標の設定、③幅広いステークホルダーの連携によるルールメイク、④競争前連携の強化とRWDの活用が必要である。しかし、これらのポイントには、従来と異なる研究開発の進め方を求める部分がある。その新しい潮流に対応した生命倫理や学術リテラシーのあり方や、消費者を保護した状態で産学連携のアジャイル型研究開発を迅速に進める方法も再構築する必要があるだろう。MS金井PJでは、公開ワークショップで得られたポイントを中心に、ブレイン・テック ガイドブックの続編を制作予定である。ブレイン・テック / BMIが信頼され、人々のWell-beingに貢献する社会の実現を目指して、今後も活動を展開していく。

参考文献

1. 国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業 Internet of Brainsウェブサイト(取得日:2022年12月1日 https://brains.link/ )

2. 国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業 Internet of Brains ブレイン・テック ガイドブック 掲載ウェブページ(取得日:2022年12月1日 https://brains.link/braintech_guidebook)

3. ムーンショット金井IoBプロジェクトYoutubeチャンネル (取得日:2022年12月12日https://www.youtube.com/channel/UCe3yCy3sSM6ChgJHmcq2sIw?app=desktop)

4. AGREEⅡ 日本語訳. 公益財団法人 日本医療機能評価機構 EBM医療情報部. 2022年9月

5. 認定 NPO 法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパン ウェブサイト(取得日:2022年12月1日 https://www.dipex-j.org/)

6. Porter, ME., and Mark RK. Creating shared value. Managing sustainable business. 2019; 323-346.

7. 一般社団法人日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会編. 脳卒中治療ガイドライン2021. 2021年7月15日. 株式会社協和企画発行.

8. Eric, R. Kandel., et al. Principles of Neural Science, Sixth Edition (English Edition). McGraw Hill / Medical. 2021.

9. 科学技術振興機構(JST)・大阪大学プレスリリース. 脳神経科学研究に対する社会からの期待と関心が明らかに ~脳とAIが融合する未来に向け、市民と研究者の意識を調査~(取得日:2022年12月12日 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221208/index.html )

10. 一般社団法人日本経済団体連合会. Society 5.0時代のヘルスケア(取得日:2022年12月12日 https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/021.html )

11. 令和4年度「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業)」(AMED事業)ウェブサイト(取得日:2022年12月1日 https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220415005/20220415005.html)

12. 厚生労働省 健康日本21ウェブサイト(取得日:2022年12月1日 https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/s0.html)

13. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L. et al. How should we define health? British Medical Journal. 2011; 343: d4163.

14. Choi, D. G., Lee, H., & Sung, T. K. Research profiling for ‘standardization and innovation’. Scientometrics. 2011; 88(1): 259-278.

15. Blind, K. The impact of standardization and standards on innovation. In Handbook of Innovation Policy Impact, Edward Elgar Publishing, 2016.

16. サイバーダイン社ウェブサイト.(取得日:2022年12月1日 https://www.cyberdyne.jp/)

17. 池田陽子、飯塚倫子. イノベーションを社会実装するための国際ルール戦略:メディカル・ヘルスケアロボット「HAL」の事例研究から. RIETI Policy Discussion Paper. 2019; 19-P-016.

18. 株式会社 KIDS (キッズ)ウェブサイト.(取得日:2022年12月1日 http://mtvr.kazuinomata.co.uk/#body)

19. 平成29年7月28日 日本学術会議臨床医学委員会 脳とこころ分科会. 精神・神経疾患の治療法開発のための産学官連携のあり方に関する提言. (取得日:2022年12月1日 https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-4.pdf)

20. 林邦彦. リアルワールドデータの特徴とその利用. レギュラトリーサイエンス学会誌. 2017; 7(3): 197-203.

21. Gorgolewski, K., Auer, T., Calhoun, V. et al. The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments. Sci Data . 2016; 3: 160044.

22. 次世代医療基盤法検討ワーキンググループ中間とりまとめ報告書(取得日:2022年12月1日 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/data_rikatsuyou/pdf/matome1.pdf)

23. 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回)議事次第(取得日:2022年12月1日 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938377.pdf)