日本では、スタートアップ企業のエグジット手段としてIPO(Initial Public Offering:新規株式上場)を志向するケースが大半であり、M&Aが選択されるケースはまだまだ少ない。

一方で米国に目を向けると、IPOとM&Aの割合は約1:9と、M&Aが圧倒的に多いことがわかる1。ほとんどのスタートアップは大企業の中でイノベーションを起こしているのだ。大企業側はこうしたM&Aを要に、継続的にイノベーションを生み出す仕組みを構築し、高いROEを実現している。

それではなぜ、日本では大企業によるM&Aエグジットが少ないのか。スタートアップのM&Aに「不慣れ」だという大企業側の自責めいた解釈もあるが、東証マザーズ(2022年4月より「グロース」)をはじめとする小型株を中心に扱う株式市場が、創業歴の浅い、赤字決算の多いスタートアップのIPOエグジットを後押ししていることも大きい。

ただ、ここに来て東証マザーズに新規上場した代表的銘柄の値動きや、株式市場全体の風向きを見てみると(東証マザーズへの)IPOによるエグジットは選好され続けるだろうか、本稿で考察したい。

1.株式上場にかかる「隠れコスト」が発展途上のスタートアップに大きくのしかかる

本章では、個別株バリュエーションの視点で、昨年12月に東証マザーズに上場したAIスタートアップ企業、「エクサウィザーズ」を例に、同社の事業戦略の分析に加え、株価の値動きを解読する。

1. 優れた事業戦略を展開する優良AIスタートアップの代表格

エクサウィザーズが有価証券届出書に記載した想定価格ベースの時価総額は800億円超で、比較的大型の上場案件とみられる。米CB Insights社が選んだ2021年AIスタートアップ100社の内、日本勢2社中の1社でもある。

大手企業からのDX特需はAI新興スタートアップにも追い風であった。同社の2021年3月期の売上高の86%を占めたのが、AIを活用して大企業の顧客課題を解決する事業であった。プロジェクトには単価の高い戦略コンサル出身者で構成するビジネス開発部隊やドメイン専門家を多数送り込んでいるにも関わらず、事業単体では黒字化している。さらに同社は、初期から行ってきた何百ものプロジェクトで蓄積したノウハウや技術をライブラリー化し、機能や専門性など、幅広いアセットを蓄えている。

このような受託型ビジネスは受注先等外部要因に大きく依存しているため、安定した収益基盤にはならない一方で、プロジェクト結成の都度人的資本を投下する必要があり、一般的にテクノロジースタートアップに期待される限界費用ゼロのビジネスモデルによる指数関数的成長はできない。

スタートアップとして如何に継続的な収益を見込め、且つスケーリングできるビジネスモデルを構築するかがDeath Valley(死の谷)から脱出し、V字逆転する決め手となる。2010年代前半に始まったAIブームが一服した今、その明暗が分かれた。

こうした中で勝ちに行ったAIスタートアップが取った戦略は大きく2つ。

その1)低コストながら大規模なAIモデルを量産する「AI-as-a-service」

その2)業界特化型の「Vertical product(s)-as-a-service」

である。

図1 2つの戦略の産業適性度

(NTTデータ経営研究所作成)

図1が示すように、産業によっては2つの戦略の「適性」が異なる。エネルギー、製薬、金融等、事業者の集中度が高い、あるいは川下/現場のITシステムの標準化が進んでいる重厚な産業においては、ユーザ企業のビジネス要件が多岐にわたる。主たるユースケースでは高精度で規模の大きいAIモデルが求められる一方、数が多く利用頻度も比較的低い「ロングテール」的なユースケースにも対応しなければいけない。加えて、AIシステム間、既存システム間と統合難度も高い。そのため、通常のオーダーメイド型のAI導入だと気が遠くなるようなビッグワークになる上に費用も嵩む。こうした課題を抱える産業には、AIモデルの開発と実装を高速化・低コスト化する「AI-as-a-service」の適性が高い。

昨年香港証券取引所に上場したSenseTime(商湯科技、センスタイム)が「AI-as-a-service」戦略を採った代表例である。その戦略の核となるのは、同社の汎用AI基盤「SenseCore」。AIシステムの開発から実装までに必要な演算インフラ、AIフレームワーク、AIモデルは全て自前であり、特に大規模なAIモデル開発に不可欠な学習、推論演算インフラを約970億円投じて構築した。2022年1月に運用を開始した施設第1期の演算能力は3740 Petaflopsに達し、2万3600年分の動画を1日以内に処理できるという。

一方、介護・福祉、教育のような、市場が分割され、川下/現場のITシステム標準化度が低い産業向けでは、事業者単位に現場の運営から経営上の意思決定まで多部門に渡り必要な機能をワンストップで安価で提供できるSaaSプロダクト群が馴染みやすい。

エクサウィザーズはその中でも介護・福祉領域に照準を当て、現場歴のある専門人材が開発に関わったあらゆる業務を支援するプロダクト群を次々とリリースした。さらにSOMPOホールディングス、アフラック生命保険、健康増進保険で話題な「Vitality」を展開する住友生命保険ともパートナーシップを組み、介護・福祉、ウェルビーイング産業を深耕。こうした優れた戦略が先行者利益をもたらしている。

しかし、AIプロダクト開発には様々な高度な技術が要されると同時に、なにより資金の投入が不可欠である。同様に、同社が将来目指すという「どの産業でも活用可能なノーコード型AIプラットフォーム」型事業も、前述のSenseTimeが行ったような思い切った先行投資なくては実現できない。それが上場した同社にできるものかというと、次に述べる上場にかかる「隠れコスト」の影響で、かなり限界があるではないかと予想される。

2.パブリック市場の期待値を間違える

エクサウィザーズは、昨年12月に東証マザーズ上場後、公開価格を10%下回って初値をつけた後も、セカンダリーで更に下値を探り、本稿が執筆された2022年2月末時点では公開価格の半分程である600円前後で推移している。

会社の経営陣、そしてVCをはじめとする株主のバリューチェンの目線は、パブリック市場参加者の目線と異なることが鮮明に表れた格好となった。

株式公開前のスタートアップ企業のバリュエーションに発言権を持つVCは、定性的要素をより重視し、技術の蓄積とポテンシャル、人財、カルチャー等を軸に出資を判断する。AIスタートアップ企業に関しては受注案件の規模や質、またはそれらと自社技術との親和性等も基準に加わる。基準クリアの場合は投資とするが、その額は定量的情報に紐づかず、「相場」通りとなるケースがほとんどである。

一方、パブリック市場は、将来的に爆発的な成長を期待すると同時に、足元の業績成長を定性的に評価し株価に反映する。

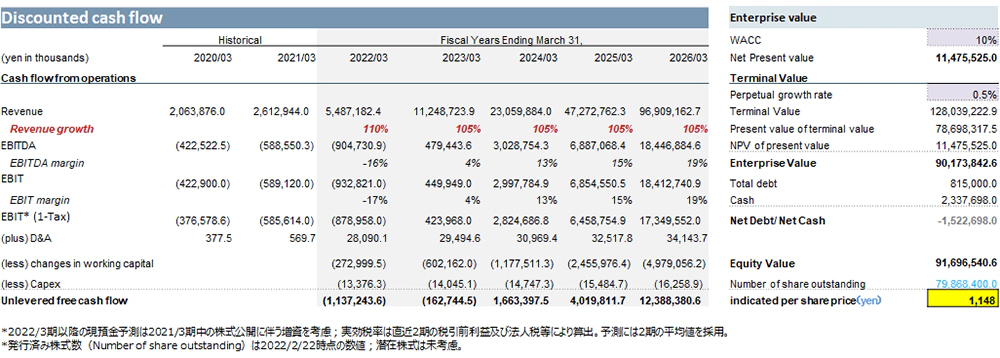

筆者の試算(表1)では、同社の株式公開価格1150円を支えるには、事業全体の粗利率を70%にキープ、EBITマージンが10%台に達した前提で、売上成長率(YoY)を100%以上に維持しなければいけないことが分かった。1150円とはここまでの自信があっての値付けだったのだろうか。

表1 DCF(Discounted cash flow)による企業価値・株式価値算定

(NTTデータ経営研究所作成)

3.株式上場にかかる「隠れコスト」とは

企業にとって株式上場のコストはいくつかあるが、一つ目に見えないコストがある。それは、株式市場参加者の短期的な業績期待による「縛り」である。

上場企業、特にテクノロジー企業の株価は業績成長のスピードに大きく依存し、1期だけのスピードダウンもしくは利益減でさえ株価の下振れを招く。Netflix社の株価は、2013年頃に成長スピードが上がらず、株価が70%も下落した。最近では、去年年初、アナリストの予想に沿った「好調」な第4四半期決算にもかかわらず、snowflake社の株価は日中最大12%、Salesforce社の株価は6.3%も下落した。株価が下がれば、市場からの期待も下がり、企業の信用評価に悪影響し、結果借り入れコストが上昇してしまう。借り入れができなくなり、資金ショートともなれば企業にとっては大打撃となる。

こうした中、経営陣には決算書をきれいにまとめあげ、市場の期待に合わせることで株価下落を防ぐインセンティブがあることから、短期的な利益を優先し、企業の長期的な成長のための先行投資ができなくなる。

エクサウィザーズのようなスタートアップ企業は、優れた戦略、人財、プロダクトを有する。しかし、将来が約束されるような利益の源泉がまだ確立していない中、上場にかかる「隠れコスト」に引きずられ、本来はもっと先行投資をし、リスクを取って成長するべきだが、それができなくなる可能性がある。

2.インフレによる金利上昇で小型株式市場は長期間下落相場に

本章では、資本市場流動性の視点で、国内スタートアップのIPO先として選ばれる東証マザーズ市場の長期トレンドを予測する。

1.東証マザーズ市場、早くも下落相場入り

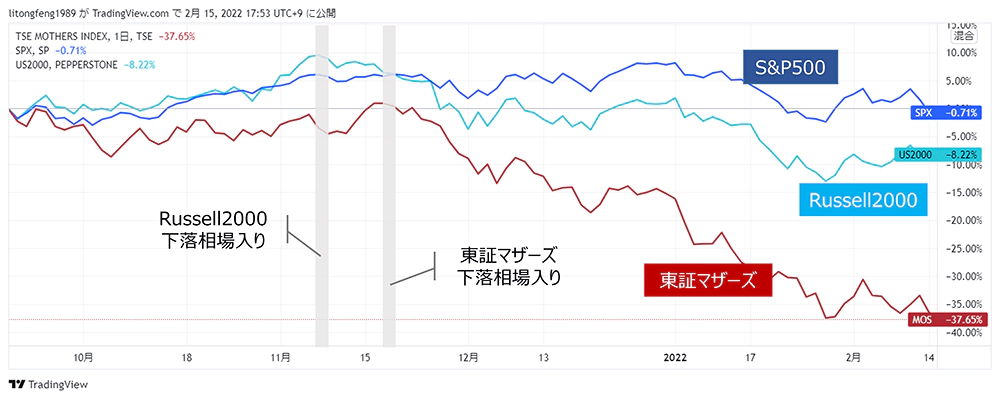

前に触れていた東証マザーズ市場は、図2が示す通り昨年11月の最高値から既に35%も値下がりしている。世界を見渡すと、東証マザーズと同様に不振が続いている株式市場はほかにもあった。東証マザーズと共通して同じく小型株で構成される米国Russell2000だ。

図2 2021年末~2022年初の各株式指数の値動き

(「TradingView」のデータを元に、NTTデータ経営研究所が作成)

前回、両指数揃って下落相場に入ったのは2018年、米中央銀行が行った量的緩和縮小による「世界同時株安」より少し前の時期だった。当時の値動きを比べてみよう。

図3 2018年「世界同時株安」までの各株式指数の値動き

(「TradingView」のデータを元に、NTTデータ経営研究所が作成)

図3の示すように、「世界同時株安」と言っても実はすべての株式市場が同時に暴落し始めるわけではないことが分かる。世界の主要株価指数、主に大型株で構成される米S&P 500が下落相場に入ったのは10月だったのに対し、それより1ヵ月早い9月に下落し始めたのがRussell2000で、さらに東証マザーズはRussell2000よりも2ヵ月早い6 月末には既に下落相場に入っていた(年間通して下落しているという見方もできる)。

市場から資金が流出する際、下落はもっともリスクの高い市場から始まる。新興国市場や先進国小型株などから始まり、最後には先進国の大型株と言ったような具合だ。

というわけで、東証マザーズの下落相場入りは世界同時株安の兆候とも捉えられるのだ。

2.長期間続いて行く下落相場

2018年当時は、FRB(連邦準備理事会)が量的引き締めを撤回したため株価は戻ったのだが、今回は量的引き締めを撤回できない理由がある。「インフレ」である。

米国で物価高騰が止まらず、FRBはインフレを抑えるまで急速な利上げを余儀なくされている。しかし、前述ように、インフレが止まるより先に、株価が利上げに耐えられず下落することはもはや規定路線である。

2018年の世界同時株安では株式市場は9回の利上げに耐えたが、COVID-19で疲弊した今の経済では何回耐えうるだろうか。

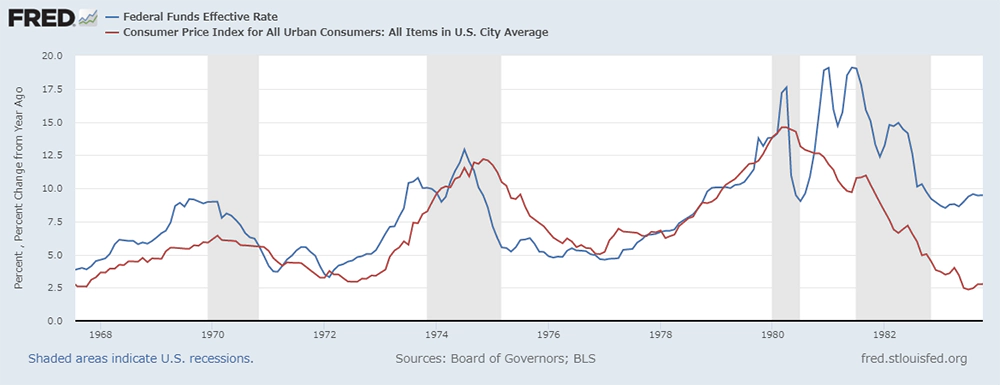

当時のような規模の利上げで株価は暴落してもインフレだけが勝手に収まることはなく、最終的には景気後退から緩和再開を経て更に規模の大きいインフレ第2波、第3波へ続いて行くことが、米国の1960年代後半から1980年代にかけて蔓延していたインフレを見ると分かる。図4が示す通り、現在の米国のインフレ率に近い1969年近辺の6.4%のインフレを退治するために必要だった政策金利の水準は9%だった。

図4 米国1960~1980年代のインフレ率と政策金利の推移

出所:(米)Board of Governors; BLSより

当時の金利水準が元々高かったことを考慮し、利上げ幅で考えるとしても4%から9%で5%の利上げとなっている。現在の市場ではFRBが年内すべてのFOMC会合での利上げをし、しかも1回の会合で2回分の利上げをしてでも、政策金利は1年後にようやく2%かその近辺に達するに過ぎないだろう。

主要市場の下落相場入りが近づいているのだけでなく、インフレ退治まで利上げと量的引き締めが長期間に渡って行われることからすれば、東証マザーズ市場の弱気相場も長引くと推測できる。

足元では東証1部再編、公開価格の値付け問題、2021年年末の大量上場による需給の悪化、そしてウクライナ情勢等短期的な懸念材料もあろうが、本章で述べた流動性の要因による長期間続くであろう下落相場こそ、株式上場後の株価形成にとっての重大ネガティブ要素である。

【最後に】

本稿では、個別株のバリュエーションの視点と、資本市場全体の流動性の視点で、東証マザーズ上場企業の株価変動並びに東証マザーズ市場の長期トレンドについて考察してきた。その結果、今後しばらくの間は国内スタートアップ企業のIPOは、株価の形成のみならず、企業の長期的な成長に不利なエグジット手段であることを結論付けた。

その副次的産物として期待したいのは、大企業のM&Aによるエグジットだ。冒頭に触れたように、日本では大企業×スタートアップのM&Aが活発に行われてこなかった。その要因として「買収企業と被買収企業(=スタートアップ)の間で、バリュエーションが合意に至らない」ことがもっと多かった2。

しかし、本稿で考察してきた2点を背景に、VC、スタートアップの創業者/既存株主、公開株式市場、そしてスタートアップ買収の買い手となる大企業のバリュエーションの目線、すなわち企業価値評価の「尺」の相違が、IPOエグジットが減少して行くにつれ、収れんするとなれば、「バリュエーションについて合意が至らない」という障壁も乗り越えられることだろう。

*1 2:「大企業× スタートアップの M&A に関する調査報告書(バリュエーションに対する考え方及び IR のあり方について)」経済産業省_令和3年3月