※ この記事はNTTコミュニケーションズ運営サイト「Bizコンパス」にて

2021年8月18日に公開された寄稿文を加筆して転載したものです

(現在はBizコンパスのWEBサイトは改変のためクローズしています)。

地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓ったSDGsの考え方を、事業の中心に据えて、事業の在り方自体を変えていくことが多くの企業で求められています。

SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択され、日本を含む国連加盟193か国が、2030年までの間に「1.貧困をなくそう」、「2.飢餓をゼロに」から始まる17のゴールと、169のターゲットの目標を達成することが取り決められています。

これらのゴールやターゲットは、見方によっては、各企業の既存の事業領域において、すでに取り組んでいるものがいくつかあると思うかもしれません。しかし、2030年までに世界全体でSDGsを実現するためには、これまでの努力の延長で考えるのではなく、SDGsの考え方を事業の中心に据えて、あらゆる課題の解決に向けた、本気の取り組みが必要になります。

SDGsの実現には、企業の事業領域に関連する、世界、国、地域レベルでの課題を明確化し、これらに対する抜本的な変革を検討していくことが必要です。この変革を起こすため、ICTや先端技術等、テクノロジーや社会システムの変革の組み合わせを行い、新たな事業領域を作り出していくことが期待されているのです。

① そもそも、SDGsでICTビジネスができるのか?

SDGsに絡んだビジネスを検討することが課題となっている企業の担当者も多いかもしれません。企業の中には、「SDGsで本当にビジネスができるの?」、「SDGsばかりに注目していては、ビジネスに支障が出てしまうのでは?」と不安になっているケースもあるかもしれません。しかし、多くの事業が、何らかのSDGsのゴールやターゲットに関わっているのではないでしょうか?事業の中での考え方の見直しをすることにより、ビジネスをSDGsに対応させていくことが本流だと考えられます。

かつて、CO2削減のためにICTの役割として、「Green by ICT」と「Green of ICT」という大きな二つの方向性が示されました。SDGに関するICTビジネスを検討するのであれば、SDGs by ICT、 SDGs of ICTという方向性の検討ができるかもしれません。いずれにしても、SDGsは17のゴールと169のターゲットがあるため、もう少し細分化し、具体化して考えることが必要です。

たとえば、13番目に設定されたゴール「気候変動に具体的な対策を」であれば、脱炭素に向けた取り組みも含まれます。日本では2020年に、菅総理が「2050年カーボンニュートラル」(2050年までに脱炭素社会を実現する)を宣言し、政府も大型の予算を付けています。世界的にも脱炭素に向けた流れは加速しており、再生可能エネルギーの生産や効率的な配分、それらを支えるサービスなどはグリーンイノベーションとして大きな変革が期待されています。

さらに、2050年カーボンニュートラルには、重点14分野が設定されており、洋上風力発電や水素燃料などエネルギーに直接関連する産業、自動車や物流などの輸送産業、バイオ燃料や食料・農林水産業などの製造関連産業、次世代太陽光発電や資源循環などの家庭・オフィス関連産業などについて、実行計画が公表されています。各分野における今後の技術開発の必要性や方向性が記載されており、国の予算や民間企業の資金が大きく投じられる分野ですので、このような分野でのビジネスにはチャンスがあると考えられます。

その他にも、17のゴールに関連する様々な検討が進められています。このような時流を捉え、事業のあり方自体を見直していくことが企業の事業継続には必要になると考えられます。

プロジェクトを開始するにあたり、去る2021年10月17日にキックオフイベントとしてのオンライン座談会を開催した。「地方創生牽引世代のガチトーク!官・民のキーパーソンが語る関係人口の可能性とは」と銘打ち、地方創生を牽引する官民の30代の実践者をお呼びし、これからの地域活性化の在り方や、関係人口への期待について本音の議論をすることができた。

登壇いただいたキーパーソンは、神奈川県理事の脇雅昭氏、山形市副市長の井上貴至氏、株式会社Groove Designs代表取締役の三谷繭子氏、株式会社地域創生Coデザイン研究所マネージャーの半田兼一氏に加え、事業を共に進めているソーシャルアクションカンパニー株式会社COOの薄井大地氏の5名であり、当社マネージャーの古謝玄太がファシリテーターを務めた。

本稿では、座談会でのディスカッションテーマごとの登壇者の発言や、クロストークでの議論の概要を紹介しつつ、議論のポイントや得られた示唆について述べる。

② SDGsに関連するICTビジネスの検討方法

ビジネスシーンにおいて抜本的な変革を起こすためには、ICTによる最新のテクノロジーを駆使し、新たな事業領域を作り出していくことが求められます。

SDGsのゴールの12番目である「つくる責任つかう責任」を例に、ICTの活用例を考えてみましょう。このゴールにたどり着くためのには、メーカーなどが自社のビジネスにおけるサプライチェーンの見直しを行い、原料や調達先も含めた人員の人権の改善、労働環境、健康状態の改善を行うことや、CO2排出量削減、生産過程で生じる様々なロスの削減などが考えられます。

こうしたことを可能にするICTとしては、人の動きや流れを分析して課題分析を行う画像解析技術や、現場の状況をより細かく把握し、データの改ざんを防ぐブロックチェーンを活用したトレーサビリティシステム、再生可能エネルギーと工場の現場の稼働状況等を把握し、最適化を行うためのエネルギーマネジメントシステムなど、様々なICTがあります。

SDGsビジネスは、社会課題を起点に生まれるケースもあります。社会課題の中から、解決したいと強く願う領域、貢献できる領域に挑むというのも,SDGsビジネスのひとつの形となります。

例えば、「14.海の豊かさを守ろう」というゴールであれば、使い捨てのプラスチックの削減、工場排水のモニタリング、船の座礁・衝突等の事故防止など、海洋汚染の要因の防止などが考えられます。これに関わるICTは、リユース可能な容器包装の仕組みを支えるプラットフォーム、水質等を把握するためのIoTセンサー、小型船も含めた位置情報、進路予測などのプラットフォームなど、様々なものがあります。このほか、海の資源管理や生態系保全、ブルーカーボンなども重要なテーマです。

※ブルーカーボン……海洋生物により、大気中の二酸化炭素が海域に取り込まれ、炭素が貯留されること。ブルーカーボンの生態系を活用し、地球温暖化の防止に貢献する取り組みが世界的に検討されている

ただし、いずれの場合も、SDGsに真剣に取り組むことが前提です。既存の事業とSDGsを強引に関係づけて取組をアピールするだけの活動や、SDGsに新しく取り組む姿勢を見せながら、そのほかの側面では別の社会的課題を引き起こす可能性の取組を残していると、“SDGsウォッシュ” (実態が伴わないにも関わらず、SDGsに取り組んでいるように見せかけること)として、批判や不買運動につながることもあります。見せかけだけの活動ではなく、本気の取り組みが求められていることを忘れてはなりません。

③ ICTはSDGsビジネスでどう活用すべきか ~養殖業のケース~

水産業における「養殖」ビジネスの例をもとに、より具体的なICTの活用法を考えてみます。なおSDGsのゴールとしては、先に挙げた「14. 海の豊かさを守ろう」に加え、「2.飢餓をゼロに」にも関わる話となります。

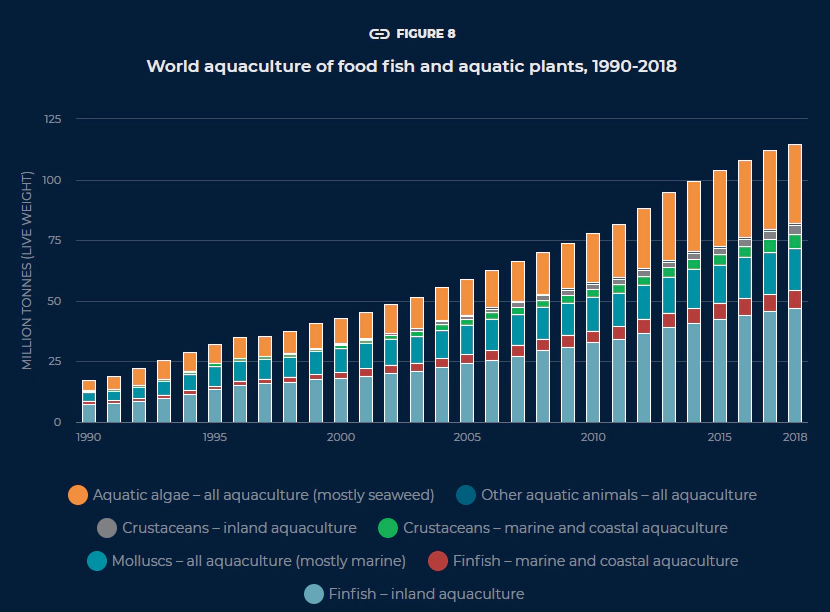

日本では、養殖による水産資源の生産量は頭打ちとなっていますが、世界的には大きな伸びを示しています。食用として特に大きいのは、「内水面漁業」と言われる淡水魚の養殖、海面での二枚貝や甲殻類の養殖などです。最近では、海面・汽水域(河口部など、海水と淡水が混在した水域)における養殖魚の生産も増えています。

養殖業においては、いくつかの社会的な課題が存在しています。たとえば、労働環境です。国連食糧農業機関(FAO)の調査レポートでは、養殖やその後の加工・流通等に従事する人々の多くは発展途上国にあり、安定的な雇用状況にないことや、過酷な労働環境にあること、ジェンダーの視点の重要性などを課題として挙げています。

同レポートではさらに、食品ロス、廃棄物を削減することや、栄養価の高いDHA、EPAなどの成分を有効活用し資源の価値を向上させることなどに言及しています。加えて、生物多様性という視点から藻場や干潟の保護、海洋でのブルーカーボンによる炭素固定の促進、食・生活文化の保全や活用なども重要なテーマとなっています。

養殖の活動自体にも多くの課題が残されています。例えば、養殖における餌代は全体コストの6割程度であるにもかかわらず、海の中の生簀(いけす)の中の魚の数の把握は非常に難しく、餌の適正な量を見極めるのは困難だといいます。餌の量が少ないと魚体の成長が悪くなり、多すぎると海洋汚染や病気にもつながります。水中カメラによって体長や食欲を把握するサービスの開発は進んでいますが、泳ぎ回る魚の数の把握をすることはいまだに厳しいのが現状です。その他にも、赤潮、魚病、急潮など、生簀や周辺の環境データを共有し、予測を行うシステムなども水産養殖の振興するためには必要となっています。

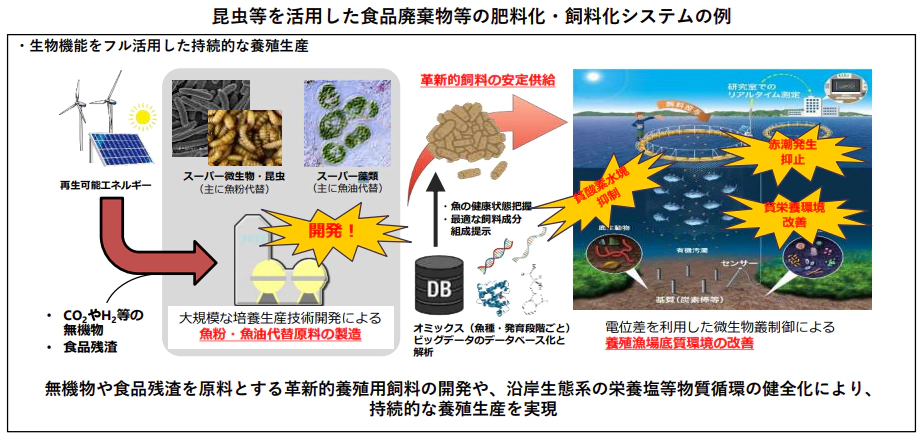

農林水産業が6月に発表した農林水産研究イノベーション戦略では、食品残渣や工場で排出されるCO2などを利用して昆虫や藻類を生産する大規模な生産技術の開発や、魚類のオミックスビッグデータ(魚種・発育段階ごとのゲノム・分子情報などを統合的に解析するためのビッグデータ)と、解析による養殖魚への給餌システムが描かれています。再生可能エネルギー、廃棄物など、生産量が不安定なものを、効率よく活用するためには、ICTの力が不可欠です。エネルギーのマネジメントだけではなく、バイオマスなどの資源のマネジメントも行うことで、SDGsのような社会的課題に果敢に取り組む社会的な仕組みが成立すると考えられます。

④ ICTはSDGsビジネスでどう活用すべきか ~農業のケース~

農林水産省は2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を公表しています。食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することをコンセプトとしており、2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化や、化学農薬の使用量(リスク換算)の50%低減、有機農業の取り組み面積の割合を現在の0.5%から25%に増大させることなどを目標として掲げています。このような野心的な目標を実現するために、様々な研究・技術開発などのイノベーションを進めていくということが宣言されているのだと考えられます。

実際、農林水産省予算により様々なスマート農業の実証事業が実施されており、スマート農機だけでなく、ICTやAIの活用などの技術開発や、社会実装に向けた取組が行われています。実証されている主なスマート農業技術は以下のように、自動走行・操舵システムに関連するもの、農作業の自動化、補助を行うもの、作物データや環境データを収集し活用するもの、データ管理を行う作業を効率的・効果的に支援するものなどがあります。

水田作 | 畑作 | 施設園芸 | 果樹・茶 | 畜産 | |

|---|---|---|---|---|---|

農機自動走行・操舵 | 自動田植機 直進アシスト田植機 | ロボットトラクター | |||

農作業の自動化 | 水門管理 水位管理 | 雑草除草ロボ 自動収穫機 農薬散布機 自動散水機 自動定植機 | 自動収穫機 農薬散布機 自動散水機 | 豚舎洗浄ロボ 自動給餌機 自動搾乳機 | |

農作業の補助 | ロボット除草機 スポット農薬・肥料散布システム | アシストスーツ ロボット台車 ロボット草刈機 スポット農薬・肥料散布システム | アシストスーツ ロボット台車 ロボット草刈機 | アシストスーツ ロボット台車 ロボット草刈機 | アシストスーツ |

作物データ収集 | 収量センサー付きコンバイン ドローンによる生育状況把握 人工衛星 | 収量センサー付きトラクター ドローンによる生育状況把握 人工衛星 | カメラ | カメラ | 発情期検知センサー 健康状態把握センサー |

環境センサー 気象センサー 環境制御 | 水位センサー 環境センサー | 環境センサー | 環境センサー 自動制御システム | 環境センサー | 環境センサー 自動換気システム |

データ管理 | 農作業日誌 | 農作業日誌 | 農作業日誌 | 農作業日誌 | 農作業日誌 |

これらの多くにはICT技術も活用されており、新しくビジネスを開始するのは容易ではないかもしれませんが、技術の改良、汎用化、低コスト化にはまだ課題が残っているものも多く、社会実装に向けた更なる技術開発や、ブレイクスルーが期待されます。

また、データ駆動型の農業を目指していくためには、データを取得するためだけに生産者の手間やコストが上乗せされるような手法では、普及が難しいのではないでしょうか。収量センサ付きコンバインのように他の作業を行っているときに自動的にデータを収集する、あるいは、気象庁データや衛星データなど既存データを活用する等、データの収集負荷を下げて、データ活用に集中することが、農業という事業サイズに適するICTに必要な要素となるのではないかと考えられます。

⑤ SDGsからWell-beingに視点を広げて

SDGsのような社会課題に対応する事業においては、必ずしも短期的な経済効果が見られないかもしれません。しかし、持続的な生産活動を行い、世界的な消費者のニーズに対応していくためには、売り上げだけなく、事業の活動が及ぼす影響についても把握をしていくことが必要です。

アイスランドのカトリン・ヤコブスドッティル首相が、国内総生産(GDP)の数値に代わる新たな指標として、Well-being(人間が身体的・精神的に健康で幸福な状態にあること)を重視すべきだと提言し、周辺諸国が共鳴しています。日本でも、GDW(国内総充実)に関する取り組みが動き始めています。

長期的な顧客ロイヤリティを目指すためには、企業がどうあるべきかという指標を明確化して、サステイナブルで安心・安全な顧客体験、価値を提供する事業を創出することが重要です。ICTによる事業の変革が、SDGsやWell-beingという、持続可能で、より幸福な社会を支えていく基盤となることが、今後、大きく期待されます。

※ 掲載している情報は、記事執筆時点のものです。