1.はじめに

前稿では、「電気用品、ガス用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関するガイドライン」(以後、「ガイドライン」)を実践する上での重要な柱の1つである「安全機能と通信回線との分離」およびこれを下支えする基盤としての「ソフトウェアの分割」について解説した。

さらに、ガイドラインが求める遠隔操作及びソフトウェアアップデートの安全・セキュリティ要求をどのように実現するかについても説明を加えた。ここまでで、概ねガイドラインの要求を実践する上で重要なポイントの理解を促進できたものと考えている。

そこで、本稿では少し視点を変え、事業戦略に直接影響を及ぼしうるということで製造メーカーなどの関心が高いもう1つのポイントである、「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の分類の考え方と、現在の分類状況について解説を試みる。

2.ガイドラインが示した「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の分類基準

(1) 遠隔操作に不向きな機器

ガイドラインにおいては、基本的な考え方として、「人の注意が行き届く状態で動作する機器」は遠隔操作を行わない機器として整理するとしている。それでは、「人の注意が行き届く状態で動作する機器」とは、具体的にはどのような条件に合致する機器のことを指すのだろうか。以下ではこれについて詳しく解説していく。

ガイドラインの定義では、「人の注意が行き届く状態」の定義は以下のとおりである。

操作者又は使用者が、操作・目視等により、機器の正しい動作を維持又は確認し、異常又は危険な動作が生じたらこれを発見し、自ら対処できる状態。機器が周辺等の安全を確認するシステム等を具備していたとしても、人の注意が行き届くことにはならない。

この定義を踏まえ、ガイドラインでは「人の注意が行き届く状態で動作する機器」の要件として、次に示す3つの基準を設定している。これらの基準のベースには、設置される位置(子供/幼児に危害を与えうる低い位置で用いる)、使用用途(手元で触れて操作しないとその機能/役割が果たせない、または操作する意味がない)、使用時間(短時間しか用いない)、機器周辺への影響(機器の近くにいる使用者に火傷・傷害等の直接的な被害を与える、機器近くの可燃物が延焼する)などへの考慮がある。

a.機器の表面に触れると火傷するもの、可動部に触れると傷害を受けるものなど、可動時に危険な部分が露出するもの、(またガイドラインでは明記されていないものの)短時間の使用に留めないと非金属性の部分の着火・延焼のリスクが高まるもの(IEC 60335-1:2020の30.2参照)

※以下、比較的長時間の使用でも非金属性の部分の着火・延焼の心配がないこと(IEC 60335-1:2020の30.2参照)を前提として:

b.遠隔操作することでリスクが著しく増すもの

C.操作する者が自ら手を触れ機器を動作させることで、その機器の機能、役割を果たすもの(または、操作する意味が生まれるもの)

なお、ガイドラインでは「人の注意が行き届く状態で動作する機器」の例示として、アイロン、ミシン、ヘアケア用機器、ほとんどの調理用機器を挙げている。

上記の3つの基準のうちb.の条件については、機器種別によって様々なケースが想定されるため、具体的なユースケース/リスクシナリオに基づいて、遠隔操作のリスク増大やその低減対策の実効性を検討の上判断することが前提になる。例えば、次のような点の検討が必要となる。

- 遠隔操作による、幼児/子供が危害を受けるリスクの増大

- 遠隔操作による、機器の近くにいる使用者が間接的に危害を受けるリスクの増大(例えば、突然の熱湯給湯・熱湯の溢れ出し・蒸気噴出などによる火傷、低温火傷、熱中症・めまい/吐き気・中毒などの健康被害)

- 可燃物との接触や機器の転倒などによる間接的な火災リスクの増大 など

また、調理用機器の多くが属しているc.の条件については、その分類基準の記載が十分に具体的ではなく、分かりにくいという意見も存在している。この課題については、筆者は、当局とステークホルダーの間でさらに協議を行い、より具体的な条件設定に基づくコンセンサスを形成することが望ましいと考えている。

(2) 遠隔操作を許容する機器

「人の注意が行き届かない状態」については、ガイドラインは「『人の注意が行き届く状態』に当てはまらない状態」と定義している。これを前提として、「人の注意が行き届かない状態で動作する機器」を次のように定義している。

- 「人の注意が行き届く状態で動作する機器以外の機器 および

- ガス/液化石油ガス機器に関する省令で遠隔操作が認められている機器

その上でガイドラインは、「人の注意が行き届かない状態で動作する機器」を「遠隔操作を許容する機器」として整理している。

(3) 遠隔操作を行う機器の分類 ~電気用品等製品とガス用品等製品のそれぞれの場合~

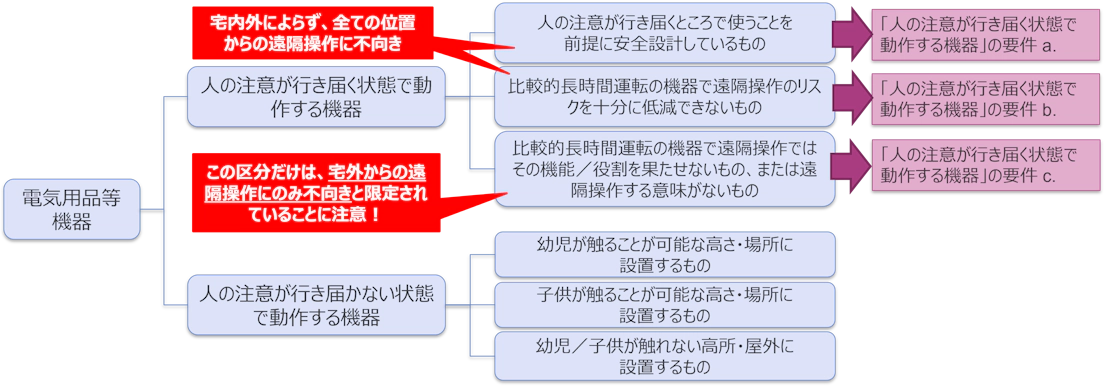

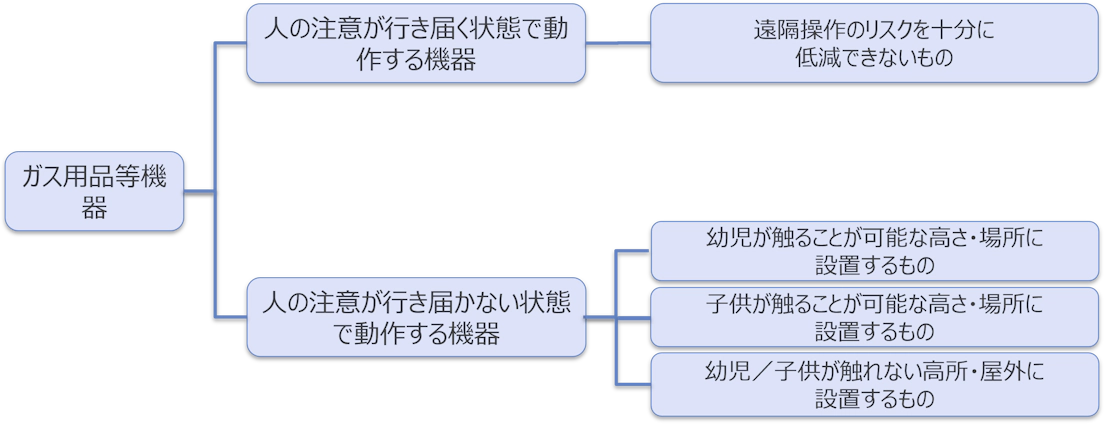

電気用品等製品とガス用品等製品のそれぞれの場合の遠隔操作を行う機器の分類について、図1と図2に分けて整理した。図1と図2で用いている用語のより詳しい説明については、【機器分類表】令和2年度「電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査報告書」からの抜粋.pdfの図表2-34を参照されたい。

図1 遠隔操作を行う機器の分類 ー電気用品等製品の場合

図2 遠隔操作を行う機器の分類 ーガス用品等製品の場合

3.現時点での「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の実際の分類状況

電気用品等製品とガス用品等製品の現時点での「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の実際の分類状況については、令和2年度「電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査報告書」の図表2-35と図表2-36にそれぞれ詳しく整理されている。詳細については、【機器分類表】令和2年度「電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査報告書」からの抜粋.pdfに抜粋しておいたので、こちらを参照されたい。

4.遠隔操作を行う機器の分類の見直しについて ~社会情勢や環境の変化によって変わっていくべきもの~

ガイドラインの記載によると、「今後、社会情勢の変化等を受け、こうした機器の遠隔操作の是非を検討する場合には、機器のリスク低減対策に加え、(技術的に)遠隔操作を可能にすることで、『遠隔操作して良い機器である』と、誤ったメッセージを消費者に伝えることのないよう、丁寧な検討が必要である」とされており、当局は慎重な姿勢を堅持している。

他方で筆者は、業界団体を通じて当局と「遠隔操作を行う機器の分類」のアップデートについて協議する門戸は開かれているものと考えている。ここでポイントとなるのは、次の2点についてどのように考えるかであろう。

- 機器の分類をアップデートするための望ましい契機

- 機器の分類をアップデートするための望ましい協議プロセス

(1) 機器の分類をアップデートするための望ましい契機

機器の分類をアップデートするための望ましい契機については、遠隔操作を行う機器の分類種別ごとに異なっているのが実状である。ここで、アップデートは主として「遠隔操作に不向きな機器」から「遠隔操作を許容する機器」への変更が主であり、逆のケースは少ないものと想定している。

まず、「可動時に危険な部分が露出する機器」については、革新的な製品が登場して危険部分の露出がなくなれば、分類を見直すことができる。

次に、「遠隔操作のリスクを十分に低減できない機器」については、技術の進歩によって遠隔操作のリスクが大きく低減されることで、分類の見直しが可能になる。さらに、「遠隔操作ではその機能/役割を果たせない機器」については、社会情勢の変化や革新的な製品の登場により、消費者のニーズが大きく変化した時にアップデートが必要になる可能性がある。

上述したような、機器の分類種別による望ましいアップデート契機の違いを表1に取りまとめたので、是非参考にしていただきたい。

表1 機器の分類をアップデートするための望ましい契機(分類種別ごと)

# | 遠隔操作を行う機器の分類種別 | 分類をアップデートするための望ましい契機 | ||

|---|---|---|---|---|

1 | 人の注意が行き届くところで使うことを前提に安全設計しているもの | ロボット掃除機のような革新的な製品が登場した時 等 | ||

2 | 比較的長時間運転の機器で遠隔操作のリスクを十分に低減できないもの | 技術の進歩により、遠隔操作のリスクが大きく低減された時 等 | ||

3 | 比較的長時間運転の機器で遠隔操作ではその機能/役割を果たせないもの、または遠隔操作する意味がないもの | 社会情勢の変化や革新的な製品の登場により、消費者のニーズが大きく変化した時 等 | ||

(2) 機器の分類をアップデートするための望ましい協議プロセス

筆者は現時点では、電気用品/ガス用品等機器を「遠隔操作に不向きな機器」から「遠隔操作を許容する機器」に分類し直すためのオーソライズされた協議プロセスはまだ確立されていないと考えている。

しかし、今後必要になるものと考えているので、以下では筆者の考える私案について取りまとめておく。当局と業界団体の間で今後対話が進み、こうした協議プロセスが確立されることを筆者は切に期待している。

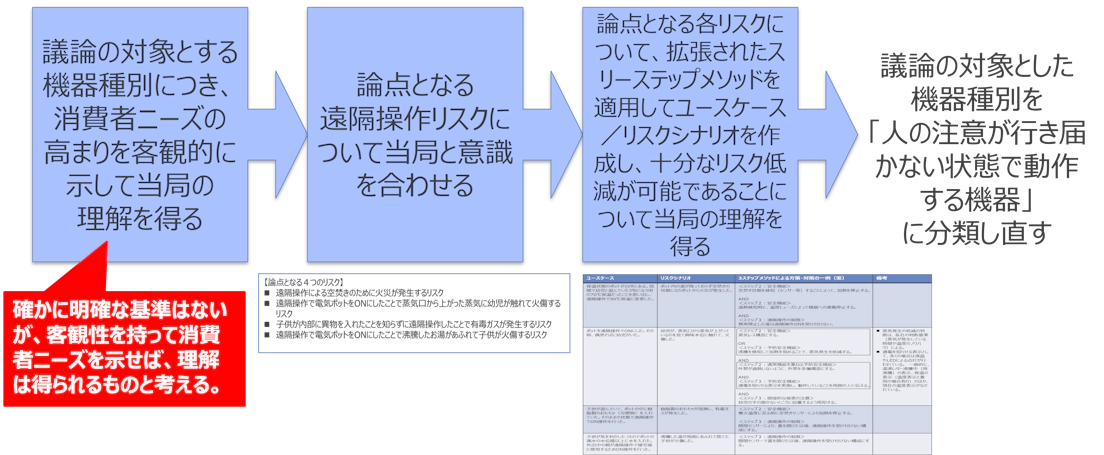

まず、協議プロセスを立ち上げるためのきっかけは、当該機器の遠隔操作に対する消費者ニーズの高まりを客観的に説明して当局の理解を得ることであると考えている。重要なのは根拠を客観的に示せることであり、消費者の声を集積するなどの十分な準備が必要である。

次に、当該機器に関して論点となる遠隔操作リスクについて、当局との間で意識を合わせるのが良い。このプロセスを踏むことで、当局と具体的に協議を行う必要がある事項が明確になり、議論の深掘りが可能になる。

さらに、上述した「論点となる遠隔操作リスク」について、一つ一つ、拡張されたスリーステップメソッドを適用してユースケース/リスクシナリオを作成し、十分なリスク低減が可能な対策があることを具体的に説明して当局の理解を得ていく。

論点となった全ての遠隔操作リスクに対してこのステップを完遂することで、当該機器を「遠隔操作を許容する機器」に分類し直すことへの当局の同意が得られるはずである。

以上の協議プロセス(私案)について図3に取りまとめた。

図3 「遠隔操作に不向きな機器」から「遠隔操作を許容する機器」に分類し直すための官民の望ましい協議プロセス(私案)

5.今後に向けた課題

現在、筆者は「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の分類について3つの課題が存在していると考えている。具体的には、次のようなものがこれに当たる。これらについて筆者は、当局とステークホルダーの対話による明確化が求められるものと考えている。今後の政策の展開に期待したい。

a.「遠隔操作に不向きな機器」には、「比較的長時間運転の機器で遠隔操作ではその機能/役割を果たせないもの、または遠隔操作する意味がないもの」という分類があり、その説明として「遠隔操作のリスクの大小に関わらず、遠隔操作ではその機能/役割を果たせない。または、遠隔操作する意味がない。」との記載がある。このうち「機能/役割を果たせない」「意味がない」という部分は、客観的かつ具体的な分類基準とは言えないというご指摘がある。

b.遠隔操作す一部の機器種別(例:バッテリーチャージャーなど)については、関連工業会等との協議が未だ十分ではないものと考えられる。ることでリスクが著しく増すもの

C.a.およびb.の関連で、機器種別の分類のアップデートを検討する必要が生じた場合に、当局とステークホルダーがこれをどのような手順で協議するのかについて、確立されたコンセンサスが存在していない。

さらに、電気用品安全法の技術基準(主として解釈別表)とガイドラインの関係を明確化することも、「遠隔操作に不向きな機器」と「遠隔操作を許容する機器」の分類を周知徹底する上で有効に働くはずである。

電気用品安全法の技術基準でも、遠隔操作のリスクがあるものは遠隔操作不可を要求しており、この要求とガイドラインの「遠隔操作に不向きな機器」の分類が整合することで、当該分類は製造メーカーなどの関連ステークホルダーに広く周知徹底されるものと期待される。今後の電気用品調査委員会の検討が待たれるところである。

6.おわりに

ここまで5つの研究レポートに分けて、ガイドラインおよび「令和2年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査)調査報告書」の重要ポイントについて詳しく解説してきた。

私的な解説レポートではあるが、製造メーカーなどのステークホルダーの皆様のうち、少しでも多くの方々のお役に立てたとしたら幸いである。

今後ガイドラインは普及啓発の段階に入るが、弊社としては、これからもガイドラインの幅広い実践に向けて、公私ともにステークホルダーの皆様を支援していくことができればと考えている。なお、ガイドラインや研究レポートの内容についてご質問/ご相談がある場合には、以下の連絡先までお気軽にお問合せいただきたい。