はじめに:現在の社会的状況から要求されるスキル

我が国における教育政策は現在に至るまで、長年、「教科(系統)主義」のもと、「知識の詰め込みと正確な再現」や「答のある問題に対する正確かつすばやい解答」など「認知スキル(Cognitive skills)」の発達に重点が置かれた教育が行われてきた。「受験戦争」が拍車をかけたこともあるが、今までは、我が国においてはこのような教育方針や流れは合理的であったかもしれない。

しかし、超高齢化、少子化、地球温暖化、パンデミック、さらにはSDGs/ESG対応など深刻な社会課題に直面し、国も産業界も思い切った方向転換や舵取りが求められる現在、主要五科目に代表されるような認知スキルも重要ではあるが、自ら課題を発見し解決する能力や、異なる専門性を有する人間とのコミュニケーションを通じたシナジー創出など、前述の認知スキルとは全く異なる能力が必要になると考えられる(注1)。

このようなスキルは「非認知スキル(Non-cognitive skills)」「社会情動スキル(Socio emotional skills)」「ソフトスキル(Soft skills)」などと呼ばれている(なお、本稿では“非認知スキル”とよぶ)。

これらのスキルは一貫性のある明確な定義は存在しないものの、注意力(attention)、実行機能(executive function)、抑制制御(inhibitory control)、自制心(self-control)、自己調整(self-regulation)、努力制御(effortful control)、感情調整(emotion regulation)、満足の遅延(delay of gratification)、気性・気質(temperament)など多種多様な要素から構成されるとされている(注2)。

非認知スキルは就学前~就学中~就学後に至る広い範囲でその重要性が示唆されており、当該スキルが高い子供の方が健康的で社会的・経済的な成功を収める傾向にあることが多くの社会実験で裏付けられている。その一例として、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授 らによる未就学児を対象とした大規模かつ長期的な社会実験が挙げられる。

ヘックマン教授らは、ペリー就学前プロジェクトと呼ばれる、子供の非認知的特性(非認知スキルと同義)を育むことに重点が置かれた就学前教育を施した子供たちを40歳になるまで追跡し、同プログラムの中長期的効果を評価した。その結果、同プログラムを施された子供たちは、そうでない子供たちと比べて収入、持ち家率、生活保護の非受給率が高いことが明らかになり、非認知スキルと本人の社会的・経済的成功との間に強い関係性があることが示唆された(注3)。

さらに、社会心理学者、リチャード・ボヤティズ教授らの報告によると、企業におけるセールスリーダーのパフォーマンスは、感情的・社会的インテリジェンス※1から予測可能である一方で、認知的インテリジェンス※2やパーソナリティからは予測できなかったという(注4)。

この結果は、非認知スキルが本人の経済的・社会的成功だけでなく、会社や組織におけるチームパフォーマンスや企業業績とも密接に関連していることを示唆している。

主要五科目に代表されるような認知スキル(学業成績)も本人の経済的・社会的成功に大きく影響を与える要素であることには多くのエビデンスが存在し、重要なスキルであることは事実ではある(注5)。

しかし、不確実性が高く大きな変化が連続的に続いている現代社会において、非認知スキルの重要性・ニーズは今後さらに高まることが予想される。例えば、米オックスフォード大学が2017年に発表した「2030年に求められるスキル」に関する調査・分析をまとめた「The Future of Skills Employment in 2030」においても、Learning Strategy(学習計画立案能力)やJudgement and Decision-Making(判断能力と意思決定能力)などのスキルの重要性が高まると予想しており、非認知スキルの重要性を支持している(注6)。

※1 同稿において“自分や他人の情動・感情を把握・理解し、自分の思考や行動を導く能力”と定義されており、本稿では非認知スキルと同義とみなす。

※2 本稿では認知スキルと同義とみなす。

教育サービスの現状

前節では非認知スキルに関する社会的ニーズやその研究について述べた。では本ニーズを満たす教育サービスは現時点で存在するのだろうか。

本節では、まず既存の教育サービスを、被教育者(教育を受ける者)のステージに基づいて教育サービスを分類した(表1)。

表1 ステージに基づく教育サービスの分類 (NTTデータ経営研究所にて作成)

ステージ | 事業例 | 主目的 | 主要成果指標(KPI) | 求められる主要スキル | 有効なアプローチ |

|---|---|---|---|---|---|

保育園・幼稚園児(就学前) | 幼児教室 | 知育、志望校合格(いわゆる“お受験”対策) | 知能、創造性、社会性など ※評価基準が不明瞭 | 非認知スキル | 科学的エビデンスに基づく評価・教育 |

小・中・高校生(就学中) | 塾・予備校 | 学校成績向上、志望校合格 | テストのスコア ※評価基準が明瞭 | 認知スキル | 学習プロセスの効率化 |

大学生・社会人(就学後) | リカレント教育、資格教育 | 資格獲得・スキル向上、それによる人材的市場価値向上・ 待遇向上 | テストのスコア ※評価基準が明瞭 | 認知スキル | 学習プロセスの効率化 |

以上のように、現在の教育サービスの多くが「学校で良い成績を獲得する」「志望校に合格する」「資格を獲得する」などを目的としていることがわかる。これらのサービスが対象としているのは学力テストなどによって容易に計測可能な認知スキルである。このスキルを対象としたビジネスでは、試験の出題傾向を読み解き、有効な対策(勉強)を講じるという一連の流れをいかに効率化するかが極めて重要なファクターとなる。

成果指標(KPI)が明確であり、かつ効率性が求められるタスクは人工知能(AI)をはじめとする情報技術(IT)が得意とする領域であることから、現在多くの事業者がAIを活用したサービスを提供している。

例えば、atama plus株式会社はAIを活用し、生徒一人ひとりに最適化されオーダーメイドカリキュラムを作成している。生徒の理解が不足している単元の原因までさかのぼって、「何を」「どんな順番で」「どのくらいの量を」学習すればよいか、一人ひとりに具体的にナビゲーションすることで学習効率を高めている。その他の大手予備校や家庭教師、通信教育でも同様のAIの活用を積極的に進めており、今やAI活用がスタンダードとも言っても過言ではない。

つまり、このような認知スキルの育成を目的とした「認知スキル市場」とも呼べるマーケットは、AI開発で各社が鎬を削るレッドオーシャンになりつつあるということだ。少子化が大きな社会問題となっている我が国において、子供や学生の単純な人口増による市場成長は難しく、今後、市場の縮小、そしてサービス提供者の選別が進むことが予想される。この過当競争を回避し、新たなビジネスチャンスを獲得するためには、従来とは異なる新たな価値訴求が可能な人材育成マーケットの創出が求められる。

非認知スキルを対象とした新たなサービスの可能性

前述のような社会ニーズと教育サービスの需給ギャップを解消し、新たなマーケットを創出するために、筆者は非認知スキルの育成を支援するビジネスが有望だと考えている。

その理由として、非認知スキルが、1)現代社会におけるスキルニーズが高いこと、2)既存の教育・育成サービスの主たる対象となっていないこと、以上2点が挙げられる。

上記1)について、その重要性は前述の通りである。不確実性が高く変化が大きい現代社会において、解決すべき課題は何か、課題解決のためにはどのような知識が必要となるのか、足りない知識を補うためにはどのような人間の力を借りる必要があるのかなどを考え、実行できるスキルが重要であることは明らかである。社会や経済に貢献する人財を育むためには、既存の教育サービスで培うことができる認知スキルだけでは不十分であり、非認知スキルを培う新たな教育サービスが求められる。

上記2)について、一部幼児教育などを除き非認知スキルは既存教育・育成サービスの主たる対象となっていないことから、新たな価値(スキル)を提供するサービスとして差別性の高いビジネスとなりえる。ただし、その実現にあたっては科学的エビデンスの存在が不可欠である。

すでに、幼児教育を中心として知育などと称して非認知スキル育成を目的とし、その効果を謳うサービスは存在するものの、科学的なエビデンスに基づいているか疑わしいものもあり、玉石混交な状態といえる。次章ではこの課題の詳細について説明する。

非認知スキルを対象とした育成サービスの実現に向けた課題

前述の通り、非認知スキルは社会的ニーズが極めて高く、新たなサービス価値としてのポテンシャルを秘めているにもかかわらず、同スキルを対象とした育成サービスはほとんど存在しないのが現状である。その理由として、主に以下3点の課題が挙げられる。

課題1)非認知スキルは評価が困難

学力テストなどで容易に定量的に評価可能な認知スキルと比べて、非認知スキルは評価が難しい。そのため、塾や予備校などの認知スキルを対象としたサービスと比べて、非認知スキルを対象としたサービスは消費者に対して効果の有無を定量的に示すこと(価値訴求)が難しく、事業化に向けた大きな障壁となっている。

この課題は非認知スキルの定義や概念の曖昧性・抽象性の高さに起因するところが大きい。非認知スキルは「認知スキル以外のスキルの総称」という側面(“非”認知スキル)を有しており、その中には多種・多様なスキルが包含されている。このような多義的なスキル概念をそのまま評価することは難しく、評価対象となるスキルを明確に定義した上で、科学的に妥当性の高い方法論を用いなければ意味のある評価は不可能である。

現在、幼児教育を中心に非認知スキルの育成を謳うサービスはいくつか存在するものの、非認知スキルの中のどのようなスキルを、どのような評価方法・評価尺度をもって評価したのか、その科学的妥当性を示す知見があるのかなどを示すケースはほぼ皆無である。それどころか、エビデンスに基づいているのかどうか懐疑的なサービスも少なからず存在する。

例えば、右脳優位・左脳優位に代表されるいわゆる「○○脳」などの神経科学的エビデンスの不確かな知見(Neuromyths、日本語では“神経神話”などとよばれる)(注7)に基づいて教育内容や効果の妥当性を訴求するサービスも散見される。このようなサービスは多くの利用者や保護者を魅了するが、教育は一人ひとりの人生に大きく影響を与えるものであり、勘・経験・思い込みなどではなく客観的、科学的なエビデンスに基づいたサービス内容や評価手法を開発することが望まれる。

非認知スキルはそのままでは評価困難であると先に述べたが、全く評価できないということではなく、非認知スキルの中でも“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当てることで評価は十分可能であると考えられる。その可能性の詳細については後述する。

課題2)現在の教育の価値観・成果指標と非認知スキルの関係性が不明瞭

現在の教育においては成績やテストスコアは絶対的な成果指標(KPI)である。しかし、非認知スキルについては多くの人がその社会的重要性には理解を示すかもしれないが、現在の学校教育や受験システムで評価の対象となっていないスキルにわざわざ時間とお金を投資する利用者は、現時点では極めて少ないと言わざるを得ない。筆者は非認知スキルがいずれ教育の中心となり、多くの親・子供・ビジネスマンがそのスキルを磨くために積極的に投資をする未来が来ると確信しているが、既存の教育の価値観・成果指標が短期間で大きく変化するとは考えにくい。

したがって、直近において非認知スキルを消費者が価値を実感する教育サービス・コンテンツとするためには、これらスキルと現在の教育の価値観・成果指標との関係性を明らかにする必要がある。具体的には、非認知スキルを向上させることで、成績やテストスコアなどの現在の教育の価値観・成果指標にポジティブな影響を与えるといったことを利用者に示す必要がある。

課題3)効果的な育成方法(トレーニングプログラム)が殆ど確立されていない

非認知スキルの育成サービスを実現するためには、同スキルを効果的に育成するためのトレーニングプログラムが必要である。しかし、現時点で“非認知スキルの育成に効果があるトレーニングプログラム”に関して一貫性のあるエビデンスが得られているとは言い難い。これも前述の課題と同様に非認知スキルの定義の曖昧性・抽象性の高さに起因している。様々なスキルを包含したスキル概念を確実に育成するトレーニング方法があるとは現実的に考えにくい。

この課題を解決するためには、まず非認知スキルの中でも“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当てることが重要である。さらに、エビデンスに基づきトレーニング効果を定量的に評価(モニタリング)しながら開発することが求められる。

エビデンスに基づく評価や施策の立案は、政策立案(Evidence-based policy making, EBPM)からスポーツに至るまで多くの分野で採用されている。その対極に位置するのは、勘、経験、思い込みに基づくトレーニング方法である。このようなトレーニングの場合、効果が少ない(あるいは全くない)トレーニングに時間を費やすという最悪の事態に陥りかねない。特に幼少期であれば、よけいにエビデンスを基にした取り組みが重要性であることは言うまでもないだろう。

課題に対する解決策の提案

繰り返しになってしまうが、現代社会のニーズと現在の我が国の教育サービスのミスマッチは深刻である。しかし、前述の課題を解決することで、「非認知スキル育成市場」とも呼べる新たなマーケットを開拓できるビジネスチャンスを秘めている。そこで、本章では、前述の各課題の具体的な解決策を提案する。

解決策案1)科学的な評価手法の利用・開発

非認知スキルの評価手法について、非認知スキルの評価が困難とされる一つの要因として、同スキルが「認知スキル以外のスキル」という曖昧性・抽象性を有する概念であることが挙げられるが、非認知スキルの中でも“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当て、科学的な方法論を適用することで評価は十分可能であると考えられることは再三述べた通りである。

例の一つとして、非認知スキルの中でも特に重要なスキルのひとつとされている「セルフコントロール(自制心とも呼ばれる)」を挙げる。同スキルが高い子供は成人後に経済的・社会的成功をおさめやすい傾向にあることがコホート研究を中心とした多数のエビデンスから示唆されている(注8)。

心理学的な方法論に基づくセルフコントロールの評価方法は既に多数提案されている。例えば、質問紙(アンケート)を用いて評価する方法、コンピュータゲームなどのスコアから評価する方法、自然発生的な行動を観察して評価する方法などである。

例として、行動の抑制的制御を評価するタスクであるGo-NoGoタスクが挙げられる。同タスクでは被験者に対してGoシグナル(例:サメ以外の魚の画像)とNoGoシグナル(例:サメの画像)が事前に指定されており、Goシグナルが提示された場合は素早くボタンを押し、NoGoシグナルが提示された場合はボタンを押すのを我慢(抑制)させるタスクを繰り返し実施し、その正答率から評価を行う。

対象が子供や幼児の場合は、お菓子やおもちゃをどの程度長く我慢できるのかを試すより現実のシチュエーションに則ったタスクが用いられることもある(注9)。

これらの方法論はそれぞれ一長一短があるものの、学術的な検証が多数なされているため、適切な手法を採用することで同スキルの評価は十分可能である。

また、神経科学的な研究も進んでいる。脳神経外科医のヘンリー・マーシュらは、脳構造を計測可能な核磁気共鳴画像法(MRI)を用いて、セルフコントロールの失敗によって生じるとされる“先延ばし(procrastination)”行動と関連する脳の構造を明らかにした。

具体的には、左島皮質(left insula)、前帯状回(ACC)、海馬傍回(PHC)の灰白質容量と先延ばし行動との間に有意な正の相関がある一方で、背外側前頭前野(dlPFC)の灰白質容量及び前帯状回(ACC)の灰白質密度とは負の相関があること示された。

さらに、これらの脳構造特徴に対し機械学習モデルを適用することで、先延ばし性質の程度を精度高く予測できたことから、脳計測によって個人の先延ばし性質を評価できる可能性が示唆されている(注10)。

さらに、脳の深部活動を計測可能な機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた研究によって、安静時(何のタスクも実施していない状態)の脳活動を計測することで、個人の先延ばし性質に関連する脳領域間の“繋がり(ネットワーク)※3の存在が明らかされている。これらの脳領域は前述のマーシュらの知見と一部重複しており、同領域が先延ばし性質に関連している可能性を支持している。さらに、これらの脳領域にはセルフコントロールと関連する脳領域も含まれていたことから、セルフコントロールの機能不全が先延ばし行動に影響している可能性も示唆している(注11)。

本稿で紹介したfMRIは現時点で計測コストが高く、広く普及するまでには時間を要すると考えられるが、質問紙や評価タスクなどの被験者の主観が入り込みやすい方法論と比べて、対象スキルをより客観的に評価できる方法論として有効である。AIの進化と普及によりデータ解析の高度化が急速に進んでおり、我々が想像するよりも早く方法論としての確立が実現できる可能性もある。

以上のように、非認知スキルの中でも“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当て、科学的な方法論を適用することで当該スキルの評価は決して不可能ではないと考えられる。

※3 具体的には、①腹内側前頭前野(vmPFC)と背外側前頭前野(dlPFC)の間、②背外側前帯状皮質(dACC)と尾状部の間、3)腹外側前頭前野(dlPFC)内部、以上の3つのネットワークが先延ばし性質と関連することが示された。

解決策案2)エビデンスに基づくトレーニングプログラムの開発

非認知スキルの育成について、最も重要となるのは対称スキルを効率的かつ効果的に育成するトレーニングプログラムを開発することである。前述の通り、トレーニング方法に関しても非認知スキルの中でも“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当てることでトレーニングは十分可能であると考えられる。

一例として、我が国において“やり抜く力”としても知られているGRIT※4を挙げる。GRITは“生産的なタスクにおける忍耐力”と一般的に定義されており、当該スキルが高いほど、設定した目標に対して努力し、失敗したとしても忍耐強く取り組むことができるとされる。当該スキルは前述したセルフコントロールと同様に成人後の社会的・経済的成功に影響するとされており、注目を集めている。

英エセックス大の研究グループは、GRITの育成を目的として、約3,900名(介入群と対照群を含む)にも及ぶ公立小学校の生徒を対象に、GRIT育成プログラムを10週間にわたって提供した。プログラム内容の詳細は割愛するが、失敗や挫折の先に成功が得られること、そのためには失敗や挫折を恐れないこと、そして、目標を設定しその実現に向けて努力することなどの重要性を生徒たちに理解させるためのポスターなどの制作やディスカッションを中心としたプログラムを提供した。

これらのプログラムの効果を評価するため、同研究グループは前述のトレーニングとは異なるタスクを採用した。具体的には、3×3の計9マスにそれぞれ2桁の数字が記載されたマトリックスの中から、足して100になる数字のペアを制限時間内に可能な限り多く探し出すタスクを実施させた。

一見すると暗算力を問うタスクのように見えるが、タスク実施前に被験者は自らが挑戦するタスクの難易度を選択できるようになっている。容易な条件ではマトリックスにおいて足し算が容易な数字(例:80+20)が多く、困難な条件では足し算が難しい数字(例:34+66)が多く設定されており、後者の方が成功時により多くの報酬(プレゼント)を得ることができる。困難であるがより多くの報酬が得られる条件と、より確実に少ない報酬を得られる条件のどちらを選択するのかをモニタリングし、被験者に身に付いたGRITの程度を評価するというわけだ。

結果としてはGRITトレーニングを受けた群(介入群)のほうが対照群よりも困難な条件をより多く選択し、さらにタスクの成功率も高いことが明らかになった(注12)。

効果の高低に個人差が存在することは想定されるものの、大規模な被験者を対象として得られた本研究の結果の妥当性は高い。本研究で報告されたトレーニングプログラムを我が国でそのまま活用することですぐに効果が得られるとは限らないものの、このようなエビデンスに立脚することでより効果的かつ効率的なトレーニングプログラムの開発が可能になるだろう。

また、エビデンスに基づくトレーニングプログラムに関して、脳科学的エビデンスに基づく方法論開発の可能性もあわせて提案したい。心理学や認知科学、神経科学などの脳科学研究の進展により、人間の発達や学習に関する理解が深まり、これらの知見に基づく教育プログラムの有用性を示す研究が多数報告されている。

ワシントン大の科学研究者であるナージャ・ラミレスらの研究では、幼児を対象とした第二言語教育プログラムにおいて、子供に頻繁に声をかける、親語(音程が高く、テンポが遅く、イントネーションを強調)を用いるなどの脳科学的に言語取得に効果があるとされるエビデンスを複数組み入れ、その効果を検証した。その結果、脳科学的エビデンスに基づく要素を組み入れることで第二言語の習得効率が大きく増加することが示されている(注13)。

脳科学的エビデンスに基づく教育プログラムの有効性を強く示唆する知見として極めて興味深い。

自社でエビデンスをゼロから収集するのは困難であるが、上記のような学術報告は多数存在する。内容の精査は必要であるものの、これらの知見を活用することで、効果的なトレーニングプログラムの開発は実現可能であると考えられる。

※4 GRITとは、以下の頭文字をとったもので、生産的なタスクにおける忍耐力”と一般的に定義されている:Guts(度胸)、Resilience(復元力)、Initiative(自発性)、Tenacity(執念)

解決策案3)認知スキル育成効率向上を目的とした非認知スキル育成サービス・コンテンツの開発

前述の通り、成績やテストスコアが主たる成果指標である現在の教育業界において、非認知スキルの向上だけを訴求したサービスを積極的に活用する利用者や保護者は少ないだろう。直近において非認知スキルを利用者や保護者が価値を実感する教育サービス・コンテンツとするためには、これらスキルと現在の教育の価値観・成果指標との関係性を明らかにする必要がある。その案のひとつとして、筆者は「認知スキル育成効率向上を目的とした非認知スキル育成サービス・コンテンツの開発」を提案したい。

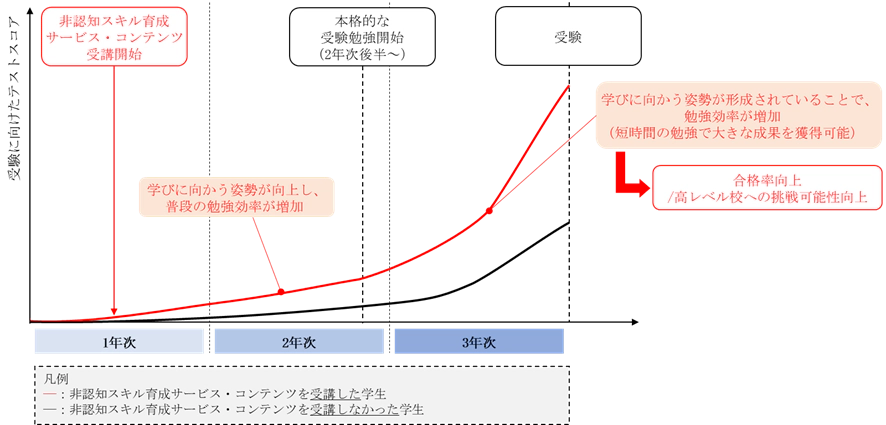

本稿では成績やテストスコアが主たる成果指標となる高校受験・大学受験を対象とした塾・予備校ビジネスを対象として考える。高校受験・大学受験を対象とした多くの塾・予備校において、生徒数は受験を見据えた2年次後半から3年次において大きく増加し収益の多くを担っている一方で、1,2年次は相対的に生徒数が少なく、収益ポテンシャルを十分活かしきれていない。

また、受験に向けた短期集中型の詰め込み教育は効果的である反面、学びに向かう姿勢など(=非認知スキル)が不足している場合、十分な効果が得られないリスクがある。非認知スキルが認知スキルの能力向上に寄与することは学術研究からも示唆されており(注14)、このリスクの存在をほのめかしている。

本稿で提案する非認知スキル育成サービス・コンテンツでは、従来の“閑散期”に当たる1~2年次に非認知スキルの育成を目的とした新たなサービス・コンテンツを提供することで、受験シーズンに向けた学びに向かう姿勢を形成する。そして、2年次後半から3年次においては従来の受験対策用のサービス・コンテンツを提供する。この時、1~2年次に非認知スキル育成サービス・コンテンツを受けた生徒は学びに向かう姿勢が形成されているため、同サービス・コンテンツを受けていない生徒と比べて学習効率が大きく増加することが予想される。学習効率向上によって生徒は短時間の学習でより多くの学習効果を得られるようになり、合格率の向上、よりレベルの高い志望校への挑戦可能性を向上させるなどの成果が期待できる(図)。

本提案は現時点では仮説ではあり、実サービス・コンテンツ化する前には効果・効用検証を目的とした実証実験が必要となるが、非認知スキルが認知スキルの能力向上に寄与することは学術研究からも示唆されていることから(注15)、妥当性の高い仮説であると考えている。生徒の成績・テストスコアの向上と、 1~2年次における新たな収益獲得の双方を実現する案として本案は一考の価値があるはずだ。

図 非認知スキル育成サービス・コンテンツによる受験テストスコアの推移イメージ

(NTTデータ経営研究所にて作成)

しかし、この提案を実現するにあたっては、繰り返しになるが、対象とする非認知スキル及びその評価・トレーニング方法は学術研究などに基づいて慎重に選択する必要がある。

2018年にNature Human Behavior誌で報告された研究では12歳までの子どもの非認知スキルがその後のアウトカム(学業達成度、認知・言語発達、心理社会的幸福、健康)に及ぼす影響に関するすべての発表された研究報告を体系的に評価すること目的として、研究論文9,553件(※多様な非認知スキル向上介入が含まれる)を対象にメタ分析※5を実施した。その結果、非認知スキルがその後のアウトカムに及ぼす結果に一貫性はないことが示された(注16)。つまり、“非認知スキルが必ずしもアウトカムに影響するとは言えない”ということ示されたのだ。

この結果は一見すると本稿のこれまでの主張と矛盾するが、非認知スキルが包括的なスキル概念であることを思い出してほしい。同研究で対象とした研究論文に含まれる非認知スキル及びそのトレーニングプログラムには前述のGRITのような例もあれば、スポーツや武術などを介したプログラムの例も含まれており、かなりばらつきがある。また、同研究においても非認知スキルの重要性は否定されておらず、むしろその多様性を課題として捉えているように見受けられる。やはり、再三述べた通り、ここでも非認知スキルという漠然としたスキル概念を対象にするのではなく、“エビデンスに裏付けられたスキル”に焦点を当てることが重要であることが示唆されている。関連する学術報告を正しく理解した上で、対象スキルの定義し、評価方法・トレーニングプログラムを開発していくことが肝要である。

※5 メタ分析とは、同じような研究目的で実施された研究文献を集め、その結果を文献横断的に評価することで、より妥当性の高い結論を導出する方法論。

総括

社会的ニーズと教育サービスのミスマッチ、少子化による市場の縮小、AIをはじめとするEd-Techの過熱化と競争激化など、既存の「認知スキル市場」は社会的にもビジネス的にも行く先は暗雲が立ち込めている。

本稿ではこれからの社会に必要不可欠となるスキルである非認知スキルを対象とした教育サービスの実現に向けた可能性を述べた。同スキルは定義の曖昧さや評価の困難さなどから教育サービスの俎上に乗ることはなかったが、脳科学研究をはじめとする研究の進展によりその実現可能性は大きく向上している。

子供たちの健全な育成と社会への適応力の向上を実現するとともに、その実現に向け「非認知スキル市場」が新たなマーケットとなる未来は決して遠くないはずだ。

注1 経済産業省, 「未来の教室」とEdTech研究会 第一次提言, 2018

注2 Lisa G. Smithers et al., A systematic review and meta-analysis of effects of early life non-cognitive skills on academic, psychosocial, cognitive and health outcomes, Nature human behavior(2018)

注3 James J Heckman, The productivity argument for investing in young children, Applied Economic Perspectives and Policy(2007)

注4 Richard E. Boyatzis et al., Emotional, Social, and Cognitive Intelligence and Personality as Predictors of Sales Leadership Performance, Journal of Leadership & Organizational Studies (2012)

注5 Avshalom Caspi et al., Early Failure in the Labor Market: Childhood and Adolescent Predictors of Unemployment in the Transition to Adulthood, American Sociological Review(1998), Andrew E. Clark et al., The Causes and Consequences of Early-Adult Unemployment: Evidence from Cohort Data, European Economics: Labor & Social Conditions eJournal(2019)

注6 Hasan Bakhshi et al., The Future of Skills: Employment in 2030. London: Pearson and Nesta(2017)

注7 Paul A. Howard-Jones, Neuroscience and education:myths and messages, Nature Reviews Neuroscience(2014)

注8 Michael Daly et al., Childhood Self-Control and Unemployment Throughout the Life Span, Psychological Science(2015), Terrie E. Moffitt, A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety, Proceedings of the National Academy of Sciences( 2011)

注9 Brenna Lin et al., Measurement of self-regulation in early childhood: Relations betweenlaboratory and performance-based measures of effortful control and executive functioning, Early Childhood Research Quarterly(2019)

注10 Zhiyi Chen et al., Brain Morphological Dynamics of Procrastination: The Crucial Role of the Self-Control, Emotional, and Episodic Prospection Network, Cerebral Cortex(2019)

注11 Yan Wu et al., Individual differences in resting-state functional connectivity predict procrastination, Personality and Individual Differences(2016)

注12 Sule Alan et al., Ever Failed, Try Again, Succeed Better: Results from a Randomized Educational Intervention on Grit, Quarterly Journal of Economics(2019)

注13 Naja Ferjan Ramirez et al., Bilingual Baby: Foreign Language Intervention in Madrid’s Infant Education Centers. (2017)

注14 Zerrella et al., Social behaviour, socio-cognitive skills and attachment style in school-aged children: what is the relation with academic outcomes? Early Child Development and Care, 2016

注15 Zerrella et al., Social behaviour, socio-cognitive skills and attachment style in school-aged children: what is the relation with academic outcomes? Early Child Development and Care, 2016

注16 Lisa G. Smithers et al., A systematic review and meta-analysis of effects of early life non-cognitive skills on academic, psychosocial, cognitive and health outcomes, Nature human behavior(2018)