はじめに

新型コロナウイルスの影響により、世界中でテレワーク、リモート教育、オンライン飲み会等の"リモート・オンライン化"が進み、新しい生活様式(ニューノーマル)となった今般、「eスポーツ」が盛り上がりを見せている。

eスポーツは、年齢や性別・国籍・障がい等の壁を超えて、誰もが参加することができる「共生社会」や「ダイバーシティ社会」の実現に大きく寄与する存在であるとともに、オンラインを活用したイベント開催や非対面型の交流等、コロナ禍においても企業活動や地域活性化を積極的に行うことのできる取組でもある。当社並びに筆者は、自治体に対してeスポーツの普及活動・提案を実施している。

本稿では、単なるゲーム(子供の遊び)の枠を超えたeスポーツの可能性と社会的意義について概説する。

1.eスポーツについて

一般社団法人日本eスポーツ連合によると、eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称※1のことであると定義している。

eスポーツの歴史を辿ってみると、1980年代にコンピューターゲームが誕生して以来、数多くのゲーム大会が開催されるようになった。1990年代には、欧米で「CPL(Cyberathlete Professional League)」や「PGL(Professional Gamers League)」等のプロゲーマーリーグが登場し、成績上位者に高額の賞金が授与されるようになった。

2000年には「eスポーツ」という言葉が誕生し、韓国で大規模な世界大会「WCGC(World Cyber Games Challenge)」が開かれたことにより、eスポーツの認知度が世界的に向上した。

日本においては、2010年に格闘ゲームの強豪プレイヤー梅原大吾氏が欧米企業とスポンサー契約を結び「日本初のプロゲーマー」となり、翌年の2011年には第1回eスポーツJAPAN CUPが開催される等、eスポーツが脚光を浴び始めた。

その後、2018年には一般社団法人日本eスポーツ連合が設立され、日本国内のeスポーツが一層の盛り上がりを見せている。

2.eスポーツの可能性

eスポーツ市場は、プロシーンの発展、ゲーム実況配信等における関連ビジネスの拡大やプロスポーツチームの参入、異業種スポンサーの増加、スマートフォンの普及等の要因により、近年右肩上がりに拡大している。今後もこの勢いは維持すると予想されている。

世界のeスポーツ市場規模を見てみると、2018年は865百万ドルだったのに対し、2022年の予想では約2倍の1,790百万ドルになると言われている※2。

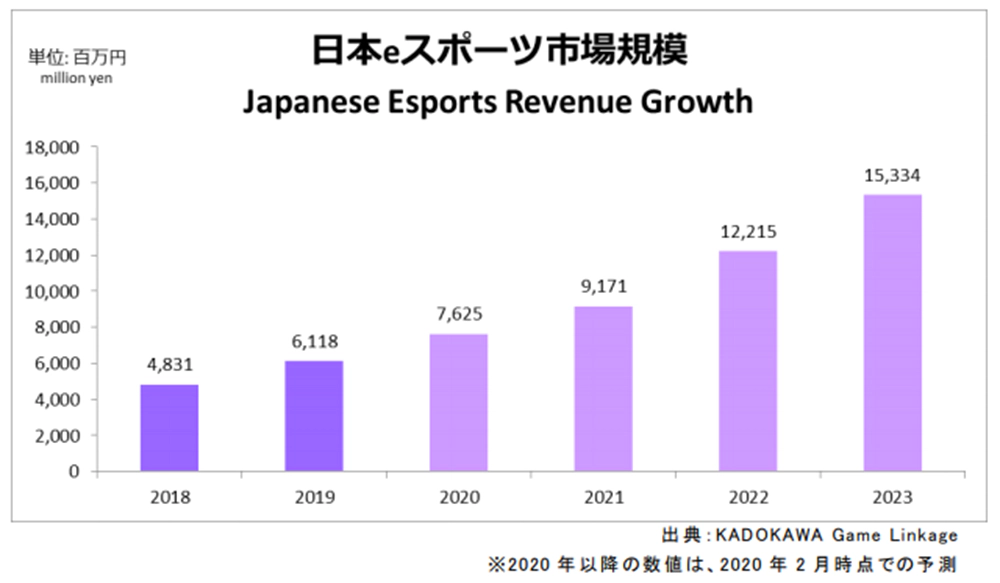

日本のeスポーツ市場規模は、2018年は4,831百万円であるが、2022年には12,215百万円、2023年には約3倍の15,334百万円になると予測されている※3。(図1)

図 1 日本におけるeスポーツの市場規模推移予測

出所:KADOKAWA Game Linkage

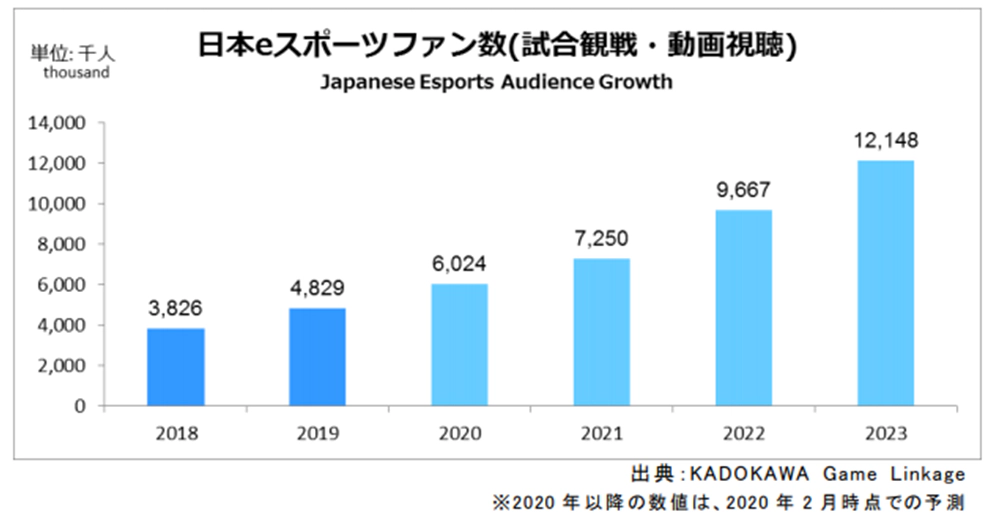

また、eスポーツプレイヤーのみならず、日本におけるeスポーツファン数(試合観戦・動画視聴)が増加傾向にあり、リアルスポーツのプロシーンのように、観戦を趣味とする層が確立されつつある。(図2)

図 2 日本におけるeスポーツファン数(試合観戦・動画視聴)の推移予測

出所:KADOKAWA Game Linkage

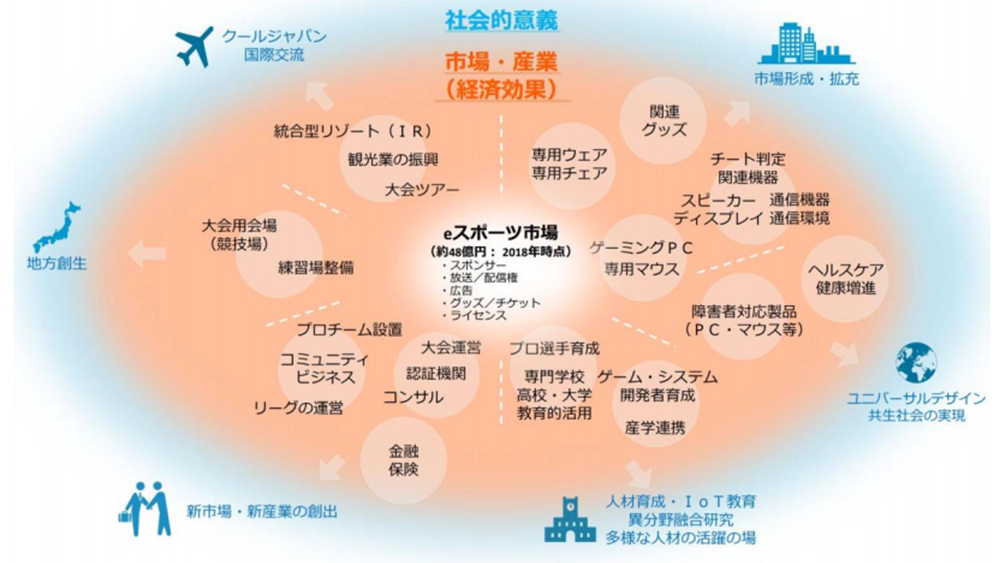

eスポーツは、サイバー空間・フィジカル空間を融合した社会実装の側面を持っており、様々な市場・産業への経済効果が見込まれている。

他方で、eスポーツは経済効果の枠を超えた社会的意義を有していると言える。昨今では、eスポーツの持つ多様性が着目され、様々な取組に活用され始めている。例えば、以下のようなケースが挙げられる。

- ① 医療・福祉

- パラスポーツとしての活用やeスポーツ×障がいをテーマとした交流機会の拡大、一生涯楽しめる趣味としての注目 等

- ② 地域活性化

- 観光資源と連携したイベントの開催や住民間交流の創出、地域コミュニティの活性化、新たな文化の定着 等

- ③ 教育・国際交流

- 部活動におけるeスポーツ部の浸透によるICT人材教育の強化や学生大会の増加によるeスポーツを通じた国際交流・外国語学習、産学連携 等

eスポーツのイメージについて連想してみると、まだまだゲームという側面が強いという印象を受けるが、地域活性化、健康、共生社会等の価値観を推進するといったような大義名分があると言える。(図3)

図 3 eスポーツの経済効果と社会的意義

出所:経済産業省

3.eスポーツの実践事例

前章ではeスポーツには大義名分があると述べたが、事例からそれを検討してみる。

横須賀市※4では、2019年12月にeスポーツに関わる人々によって地域コミュニティの活性化及び新たな文化が定着することを目指す「Yokosuka e-Sports Project」を開始した。音楽・スポーツ・エンターテイメント都市の発展を推進することで、子供たちが希望をもって成長し続けることができる街の実現を目指している。

また、将来的には官民が連携した新たな事業に繋げ、大会の誘致やイベント開催等も想定しており、プロジェクトに賛同した企業(INTEL、MSI Computer Japan、NTT東日本、TSUKUMO)の支援で、ハイスペックPCを市内の高等学校等で3年間無償貸出を実施することとなり、eスポーツ部設立の支援にも寄与している。

富山県※5では、競技団体や地元テレビ局と連携して、「Toyama Gamers Day」を開催している。市長の対戦企画等、地域が一体となって盛り上がりを醸成している。

茨城県※6では、県内でのeスポーツの一層の盛り上がりに向け、産学官が連携して取り組む土壌づくりを進めるとともに、ビジネスや地域づくり等へのeスポーツ活用を促すことで、新たなeスポーツ産業の創造を目指す「いばらきeスポーツ産業創造プロジェクト」を行っている。

独立行政法人国立病院機構八雲病院※7では、リハビリテーションに「eスポーツ」を取り入れている。筋ジストロフィーや脊髄性筋萎縮症といった小児期に発症する神経筋疾患の患者でも手先さえ動かせれば誰でも参加することができる。eスポーツとは、障がい者にとって希望の光だと述べている。

その他、企業や自治体等が連携しながらイベントの開催やICTを活用した観光施策の強化、ゲームを通じた学びと教育、市民間交流の創出、福祉への活用等を実践しており、今後もeスポーツ市場は活気を増していくことが想定される。

おわりに。ダイバーシティ時代の新スポーツに向けて

これまで述べてきたeスポーツの特徴として、以下の4つが挙げられる。

- ① エイジレス(ageless)

- 子供からシニアまで楽しむことができ、一生涯の趣味として心身ともに活性化することが可能

- ② ジェンダーレス(genderless)

- 男性、女性の身体的制約を排除して取り組むことが可能

- ③ エリアレス(arealess)

- 時間、場所を問わず、国際的な交流・文化の醸成も実現可能

- ④ ハンディキャップレス(handicapless)

- パラスポーツとしての活用や、身体的ハンディを超えた交流が可能

また、今般のコロナ禍の情勢を踏まえ、5つ目の特徴も付け加えることができる。

- ⑤ コンタクトレス(contactless)

- 不要な接触、対面での交流を避けつつ、参加することが可能

eスポーツは年齢、性別・国籍・障がい等の垣根を超えたダイバーシティ時代の新スポーツであると言える。また、アフターコロナ・ウィズコロナ時代においても”オンライン交流”という大義名分の下、異業種を巻き込んだ「ビジネス機会の創出」や「安心して楽しめる娯楽」としての地位獲得が見込まれ、新しい生活様式(ニューノーマル)としての新たなスポーツとして注目されるようになるだろう。

筆者も引き続き、eスポーツの動向等を注視していく。

※1 一般社団法人日本eスポーツ連合,eスポーツとは

https://jesu.or.jp/contents/about_esports/

※2 一般社団法人日本eスポーツ連合,日本のeスポーツの発展に向けて~更なる市場成長、社会的意義の観点から~

https://jesu.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/document_01.pdf

※3 KADOKAWA Game Linkage,日本国内 e スポーツ市場動向を発表

https://kadokawagamelinkage.jp/news/pdf/news200213.pdf

※4 横須賀市,「Yokosuka e-Sports Project」支援活動を開始します(2019年12月4日)

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2150/20191204esports.html

※5 富山県,Toyama Gamers Day 2019/5G Coliseumの開催について

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00020311/01403743.pdf

※6 茨城県,いばらぎeスポーツ産業創造プロジェクト

https://www.ibaraki-esports.com/

※7 独立行政法人 国立病院機構 八雲病院,eスポーツへの取組

https://yakumo.hosp.go.jp/communication/media/index.html