今後の活用が期待される5Gの今後の展開の見えにくさ

2020年3月より、いよいよ日本でも5Gの商用サービスが始まる。海外では、既にアメリカ、韓国を筆頭に2019年4月からモバイル向け5Gの商用サービスが始まっており、日本は約1年遅れのスタートとなる。

超高速通信、超低遅延高信頼通信、多数同時接続を実現する5G

5Gとは、5世代目の通信技術革新を指す。満たすべき主な技術要件には、超高速通信、超低遅延高信頼通信、多数同時接続が挙げられる。1つ目の超高速通信では、上り速度10Gbps、下り速度20Gbpsを満たすこととしている。

この通信速度であれば、2時間の映画を3秒程度でダウンロードすることが可能となる。2つ目の超低遅延高信頼通信では、遅延時間を1ミリ秒としており、自動運転や遠隔医療など、遅延が大事故を引き起こしかねないような業務での利用が期待されている。

そして3つ目の多数同時接続では、1平方キロメートルあたりの同時接続数を100万台としている。工場など多数のデバイスからから同時にデータを集め、管理するといった用途に期待される。

5Gが利用可能になることで、幅広い分野で新たなサービスの創出が期待されている。具体的には、自動運転、遠隔医療、スマートマニュファクチャリング、ドローン配送、水田センサー、ARを利用したスポーツ観戦などの分野で、既に実証実験が進められている。

今一つ今後の展開が見えにくい5G

今後、幅広い活用が期待される5Gだが、具体的にいつ頃どのようなサービスが実現するのか、今後の展開がいまひとつ見えにくい。また、何を起点としてサービスの実現やその後の普及が進むのか、すぐにでも実現可能なサービスは何なのかについても今一つ明確ではない。

そこで本稿では、過去から現在に至る5G展開の流れを整理し、今後の動向を含めて提示したい。

国際標準化団体と国が推進する5Gの展開

5Gの展開に深く関与する組織には、国際標準化団体、国、自治体、企業などがあり、5Gの展開を進めている。大きな流れとしては、国際標準化団体での5Gの技術仕様や周波数割り当ての合意をもとに、各国で5Gの展開の方針が検討され、その方針に沿う形で自治体や企業が5Gのインフラ整備、新サービスの研究開発・展開を実施している。

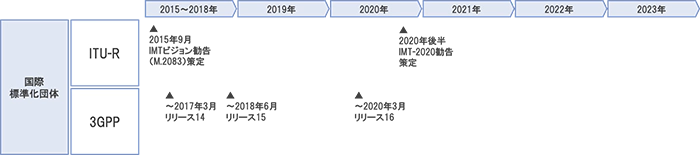

5Gの基本コンセプトを定めるITU-Rと技術仕様の標準化を進める3GPP

国際標準化団体には、主にITU-R(International Telecommunication Union Radiocommunication Sector)と3GPP(Third Generation Partnership Project)がある。

ITU-Rは、国際連合の電気通信分野の専門機関ITU(International Telecommunication Union)の無線通信部門で、5Gの技術性能要件を含めた基本コンセプトの策定や、各国が5Gで利用できる移動通信周波数の割り当ておよび登録を実施する。

ITU-Rは、2015年9月、「IMTビジョン勧告(M.2083)」を策定した。ここでは、5Gの基本コンセプト、すなわち5Gが提供すべき通信能力や、5Gの利用シナリオなどがまとめられた。

また、2020年後半には「IMT-2020勧告」が予定されており、新たな無線インターフェース仕様としてIMT-2020(実質的には5Gを指す)の標準仕様を策定することになっている。ここで策定される仕様は、後述の3GPPで標準化される内容がまとめられたもので、ITU-Rによって5Gの技術仕様として認定される。

3GPPは、通信方式の仕様を標準化するプロジェクトで、ITU-Rが示すスケジュールに沿い、ITU-Rで定められた5Gの技術性能要件を満たす技術仕様の標準化を実施している。5Gの標準化は、主にリリース14~16にかけて実施され、標準化された仕様は段階的に公表される。標準化のステップは、5Gの基本調査フェーズ(技術要求条件、要素技術、展開シナリオなど)が「リリース14」、主に5Gの主要機能の一つである超高速通信向けの仕様を規定するのが「リリース15」、そして5Gの主要機能の残り二つである超低遅延高信頼通信と多数同時接続を主に規定するのが「リリース16」である。各リリースでは、これら以外にも様々な技術要素の仕様策定が進められる。

2017年3月に標準化された「リリース14」では、5G向けの無線通信方式であるNR(New Radio)の基礎研究が行われ、5Gの候補となる技術の検討や評価に加え、5Gの展開シナリオの検討が実施された。

2018年6月に標準化された「リリース15」では、市場のニーズに基づき、超高速通信に対応した仕様の策定が中心に規定された。それに加えて、従来の通信方式であるLTEと新たな通信方式であるNRの組み合わせで運用するNSA(Non-Standalone)型と、NR単独で運用するSA(Standalone)型の仕様策定も進められた。しかし、リリース15ではSA型の仕様は確定せず、リリース16で確定される見込みである。

2020年3月に標準化が予定されている「リリース16」では、既存の機能セットの改善、超低遅延高信頼通信、多数同時接続に対応した仕様の標準化にフォーカスした内容となる。

リリース16が規定されることで、ようやく5Gの3つの主要な技術性能要件である超高速通信、超低遅延高信頼通信、多数同時接続の全ての技術仕様が標準化されることになる。加えて、前述の通り、リリース16では、SA型の仕様の検討も進められており、ここで標準化されることで、市場でSA型の製品開発が進められることになる。

補足すると、5G関連製品の市場への投入は、必ずしも3GPPによる標準化を待つ必要はない。企業が独自規格で製品を開発し、それを売り出すこともある。独自規格であれば3GPPの標準化スケジュールに左右されにくいが、独自仕様が乱立すると、通信の相互接続が保証されないといった問題が生じることになる。

3GPPの標準化に沿う場合は、仕様が策定され、その後1.5~2年程度、技術の検証、調整を行ったうえで製品が市場へ投入される。どのリリースの仕様に沿うかによって、製品の性能も異なるため、リリース15に沿ったNSA型の製品、リリース16に沿ったSA型の製品など、同じ5G製品でも規格が異なることになる。

ちなみに、3GPPが標準化した規格であろうとも、企業独自の規格であろうとも、ITU-Rが定める5Gの技術性能要件を満たしていれば「5G」と呼ばれる。そのため、一言で「5G」といっても、異なる規格、性能が存在しうるわけである。

図1 国際標準化団体の5G展開ロードマップ

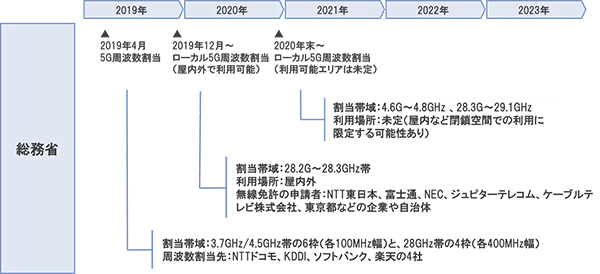

日本国内の5G展開を進める総務省

我が国では総務省が中心となり、5G用周波数の国内通信事業者への割り当て、通信事業者以外の事業者へのローカル5G(帯域を占有し、特定の用途に活用できるエリア限定の自営5Gネットワーク)の無線局免許の交付、新たな市場の創出に向けた5Gの実証実験の推進などを進めている。

通信事業者への周波数割り当ては2019年4月に実施され、3.7GHz/4.5GHz帯の6枠(各100MHz幅)と、28GHz帯の4枠(各400MHz幅)が、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の4社へ割り当てられた。

ローカル5G用周波数割り当ては、2回に分けて実施が予定されている。1回目は2019年12月で、28.2G~28.3GHz帯が割り当てられ、屋内外での使用が可能とされている。ローカル5Gの無線局予備免許には、NTT東日本、富士通、NEC、ジュピターテレコム、ケーブルテレビ株式会社、東京都などの企業や自治体が申請した。

2回目は2020年末に、4.6G~4.8GHz 、28.3G~29.1GHzが割り当てられる予定で、屋内など閉鎖空間での利用に限定する可能性があるとされている。

図2 総務省の5G展開ロードマップ

企業や自治体が担う5Gのインフラ構築とサービス展開

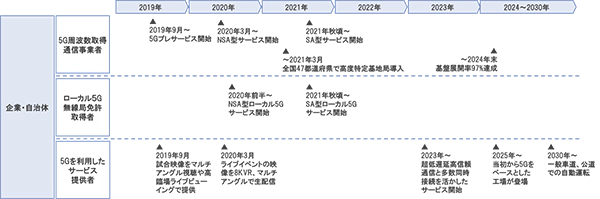

企業や自治体は総務省の方針のもと、5Gのインフラ整備や、インフラを利用したサービスの開発および提供を進めている。5Gのインフラ整備には、通信事業者による日本全国への基地局設置だけではなく、ローカル5Gの無線局予備免許を取得した企業や自治体による、利用者の要望ベースでの基地局の設置がある。

通信事業者が進めるインフラ整備と5Gを利用したサービス展開

通信事業者によるインフラの整備は、通信事業者各社が総務省へ提示した基地局の開設計画に沿って進められている。基地局の開設計画には、新たな通信方式であるSA型の導入時期や、基地局設置のエリア展開の計画も示されており、SA型の導入は2021年秋頃から、基地局は2024年度末に向けての増設が予定されている。

5Gの通信サービスの提供については、5G用周波数を取得した通信事業者であるNTTドコモが、2019年9月より5Gのプレサービスを開始した。通信速度はベストエフォート方式で、最大上り3.2Gbps、下り202Mbpsであった。この通信サービスを利用し、ラグビーワールドカップ2019の試合映像が配信され、マルチアングル視聴や高臨場ライブビューイングなどの新たなスポーツ観戦のスタイルが提供された。

プレサービスに続く5Gの本格的な商用サービスは、2020年3月から開始される予定である。このタイミングで導入される5Gは、3GPPのリリース15をベースにしたNSA型で、この時点での通信速度は、5Gが目標とする上り10Gbps、下り20Gbpsには及ばないとされている。

また、通信サービスの利用可能エリアも限定的となる。このタイミングで提供されるサービスには、ライブイベントの8KVR、マルチアングルの生配信サービスがあり、NTTドコモが配信を予定している。

初期の5Gでは、リリース15で標準化された超高速通信の特徴を活かし、大容量のマルチアングル映像や高精細映像のライブ配信などに利用される見込みである。

2021年3月からは、通信事業者各社が47都道府県で5G高度特定基地局の運用を開始するとしている。5G高度特定基地局とは、ネットワークのニーズに応じて柔軟に追加展開が可能な基盤を持つ基地局である。

また、2021年秋頃からは、リリース16の標準化を受け、SA型の5Gの導入が始まる見込みである。

SA型の通信サービスが普及することで、2023年頃からは、超低遅延高信頼通信と多数同時接続の特徴を活かしたサービスの提供が見込まれる。これらの技術は未検証であるため、ミッションクリティカルな作業への応用には時間を要するものの、交通インフラ、エネルギー関連、製造・工場など広い分野での活用が期待される。

2024年度末には5G高度特定基地局の当初計画分の開設を完了し、2025年には全国的に5Gの利用が実現する見込みである。NTTドコモは、目標とする5G基盤展開率※を、通信事業者の中で最多の97%としている 。この頃には工場でのIoT活用の本格化が見込まれ、多数のデバイスをネットワークに繋げるために必要となる仕組みとして、当初から5Gベースでのネットワークの導入も考えられる。

2030年以降には、一般車道、公道での自動運転の実現が考えられる。ただし、実現のためには、法整備や5G以外の技術の進展も必要とされている。

企業や自治体が進めるローカル5Gの導入

ローカル5Gに目を向けると、早ければ2020年前半には、NSA型のローカル5Gの商用サービスが可能となる見込みである。しかし、サービスの普及度合については不透明となっている。理由は、NSA型の場合、4Gネットワークを別途用意する必要があり、コストが相当高くなるためである。そのため、ローカル5Gの本格的な普及は、SA型のローカル5Gが実現してからという見方があがっている。

SA型のローカル5Gは、3GPPのリリース16の標準化を待ち、2021年秋頃から始まると考えられている。

図3 5Gのインフラ整備とサービス展開のロードマップ

今後、5Gを利用したサービスの展開が期待されているが、自組織への5G導入、新たなサービスの活用に際しては、5G展開を担う主要な組織の動向を把握したうえで検討することが勧められる。

※ 5G基盤展開率とは、日本全土を10キロメートル四方のメッシュに区切り、海水面や山岳地帯などを除いた約4,500区画に5G高度特定基地局が設置された比率。